《齐世英口述自传》是一本由齐世英口述 / 沈云龙等访问 / 林忠胜记录著作,中国大百科全书出版社出版的平装图书,本书定价:38.00元,页数:295,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●铁公一生风骨铿锵,可惜史料不详 ,台湾后的事迹更是未披露,与张学良始终沟通有障碍 可惜可惜

●因为《巨流河》而找来读这本书读,感觉齐世英自述里的他老比齐邦媛笔下的他老更悲剧。全书都是“如果当时怎样可能就不会怎样”,但是也没有重来一次的机会了。

●看完《巨流河》之后就想看这本书了

●从这本书我开始创建现代史人物目录,书中提到的名字我一个也不放过,记录、查找、了解常识。以此为起点,逐渐扩充目录学。 后来看到邓广铭说的历史学研究的四把钥匙,其中有目录学。我很高兴这条路子我是走对了。

●看点在后面~

●历史有多种解读。而往往当政者写的,不一定是真实。从另一个角度看民国的那些人,不胜唏嘘。而且,政治,真的只是一小撮精英的游戏。

《齐世英口述自传》读后感(一):自负却碌碌

不是一本好的自传。铁公以女齐邦媛的《巨流河》始为人知,本为东北最早的现代精英之一,也是较早加入国民党的东北人之一。但因了参与郭松龄造反而一辈子自负,实际却一辈子碌碌无为。整篇都在讲他与近代那些著名人物多么熟识多么受尊敬,却一辈子都在被所谓他提携的后辈超越。缺乏对大事件的参与,也缺乏对当时生活的记录与感悟。许多逸事无法被其他史料佐证,却有很多对历史的假设假如,一直到老仍无法理解现代政治。但虽迂腐却不失正直,本不该参与政治的一个人。也提醒人们,承认自己是个普通人吧,身后该让人遗忘而不是让人笑话,让人评说而不是自己去说。

《齐世英口述自传》读后感(二):齐世英的“如果”和“也许”

从《巨流河》得知齐世英先生,找来这本口述自传一口气读完,不禁长叹一声。如其女齐邦媛先生序言所说“历史上充满了无数的如果和也许,一切遗憾也只有还诸天地了”。齐世英先生的乡关万里与半生坎坷只换来垂暮之年的对酒垂泪,痛心不已。常自问当年的如果,能不能换来山穷水尽之后的柳暗花明。能否能否,只剩泪流。 齐世英出生在当时闭塞的东北,但却能留学德日,见识格局倍增,气魄自然也大。受到东北新军将领郭松龄的赏识。郭松龄不满于张作霖不思建设东北、反而穷兵黩武,起兵倒奉。齐世英随军千里回师,本意在重整东北。不料郭军内部被分化,关东军又出兵干涉,导致撼动山河的壮举归于失败,又如过眼云烟,吹散于空中。齐世英终其一生都在怀念郭松龄将军,总在想如果当年倒奉成功,东北会如何?中国会如何?即使日本侵华,东北也会整军备战,不会开门揖盗,让关东军长驱直入,其后中日战局恐怕大大不同。 齐世英先生念念不忘于东北。而他和张学良的多年龃龉也多是因为东北。张学良东北易帜,继承了其父张作霖的东北江山,是东北最有影响力的人物,而齐世英则是负责国民党东北党务的第一负责人。两人之间的矛盾纠纷,既有公心,也有私利,然背后蒋公的分而治之的图谋也起到作用。当年如果两人能精诚团结,为国谋利,则之后震惊中外,余波荡漾至抗战结束仍未息的西安事变能否避免呢?历史没有如果,只能假设。 抗战后国民党对东北的接收失败,则让齐世英先生对国民党政府彻底失望。半生坎坷就是为了有朝一日能还家乡自由与尊严。抗战胜利,眼见理想将成现实,而顷刻间又化为泡影,岂能不让他痛心疾首,呜呼哀哉。反思往事,齐世英只能想如果抗战后,中央能派精干大员前去东北接收,能给做了多年亡国奴的东北人民以关爱,或许也不会一败涂地了。 齐世英先生一生历经郭军倒奉,组织东北党务,创办《时与潮》杂志,在台湾参与组建新党。艰辛备尝而成效不彰,半生坎坷反而难归故土。既有时代原因,也有人事纠葛,总归是可悲可叹。但他之一生,铮铮铁骨,坚毅果决,不求一己功名与个人得失,总是可歌可泣,令人钦佩。不以成败得失来品评,求仁得仁,又何憾之有。

《齐世英口述自传》读后感(三):《齐世英口述自传》:揭秘九一八与西安事变一手史料

“此书问世距访问结束已整整二十年”,1990年,台湾省近代史所出版齐世英先生访问记录,其女齐邦媛不胜感慨。2011年,大陆首次出版《齐世英口述自传》(中国大百科全书出版社,齐世英口述,沈云龙等整理,林志胜记录),距此书台湾版出版又是二十年,“当年口述的声音,禁锢在数十卷旧式大盘录音带上,尘封喑哑,思之不胜今昔之感”。

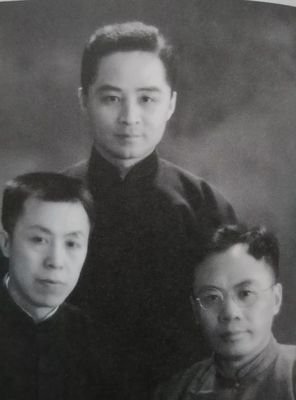

经过前后半年、多达19次的访问整理,齐世英在本书中详细回忆了与郭松龄的忘年之交、与张学良的恩怨过节、与陈立夫的信守不渝、与吉田茂的私人交往等历史详情,提供了关于九一八事变及西安事变等的第一手资料。“今日成书,当可传世为这个动荡、丰盈、奇特的时代作个见证”,齐邦媛称此书“超越了岁月的禁锢”,从而使齐世英“一生事迹因此或不至与草木同朽”。

齐世英,国民党著名党务专家,主持东北事务。自幼进新制小学,受新潮影响,去除发辫,成为该校学生剪辫第一人,后进天津英国教会学校,开始接受西方文化的洗礼。继则东渡日本,后转赴德国,研读哲学与经济,遍览社会主义的著作,深受历史哲学派的启迪。后因和郭松龄兵谏革新一事,和张学良“私怨”颇深。

齐世英与张学良思想迥异,作风有别,“一方是二十岁即掌军权之军阀少主,一方是坚持人性尊严、民主革新的理想主义者”,蒋介石曾对齐世英说:“东北的事端系于你跟汉卿的态度,如果你们两个合作就有办法,不合作就没办法。正如齐桓公与管仲一样,需要鲍叔牙,东北的老先生们应做鲍叔牙,可惜他们见不及此,我去做鲍叔牙。”可惜后来二人合作未成。东北沦陷后,张虽曾电邀齐世英赴汉口晤谈,这是齐世英于役郭松龄回师东北以来,唯一一次与张会面,但话难投机。“后加上选举恩怨、党务发展等种种问题,遂成为张发动西安事变的藉口之一。”齐邦媛亦言:“先父自二十七岁加入当年形象清新之国民党,至五十五岁因拂逆权力中心,被开除党籍,一生黄金岁月尽在理想与幻灭中度过。个人得失、炎凉世态皆可淡然处之。但东北接收失败则终身伤痛,伤痛之心常年在沉思之中。”

齐世英一生,忠于理想,敏于笃行,有书生之儒雅一面,“英逸挺拔,气宇轩昂,举止温文,谈笑儒雅,有古大臣之风”(林忠胜语),又是有效的实行者,如战士一般斗争到底,先生秉持理想,坚守原则。和郭松龄兵谏革新功败,后又遭遇东北弃守,到台湾后,他加入了“立法院”的 “革新俱乐部”,笃信“自由、民主、法治”之理念,对于当时台湾施政时有批评,后被蒋介石开除党籍。其后,曾与雷震、高玉树等在台湾筹组“中国民主党”而未成,“绝非出于失意之情,而是对未来的期望。”齐邦媛认为父亲是个“悲剧英雄”、“大隐于市的隐者”,而她一生,则谨记父亲的教诲:“远离政治”。

作者:李晓

来源:北京晚报

http://bjwb.bjd.com.cn/html/2011-03/07/content_376227.htm

《齐世英口述自传》读后感(四):告诉你另一种视角下的张学良

告诉你另一种视角下的张学良

■禾刀

某种意义上,《齐世英口述自传》更像是《巨流河》的一种史料性补充。去年,齐邦媛的《巨流河》大热后,追根索源,作为书中浓墨重彩书写的主角之一——齐父齐世英的生平履历自然引人关注。

《巨流河》出版后,台大教授陈芳明称之为“用简单句、肯定句完成的作品”,评论界则誉之为“这不是一部史书,却像史书般真实”。相较之下,《齐世英口述自传》严格尊重本人口述风格,所以行文更“简单”,语气更“肯定”,文风更显质朴,尤其是间或穿插齐世英个人的心理想法、以及视事处事态度,更易牵着读者的心理感受,一路穿越时空,带往近百年前的历史现场。

虽然全书篇幅达到19万多字,但实际收录的历史“区间”却并不久远(1925-1936)。作为国民党著名党务专家,齐世英的这本口述并没有从自己呱呱坠地之时聊起,没有挑灯夜战的勤学苦读,也没有拉那些油盐酱醋的家长里短,而是以相当篇幅,专注于郭松龄将军兵谏张作霖的全过程,乃至兵败后自己不得不藏身于日本新民屯领事馆的那段寂寞难耐的岁月,特别是自己与张学良的诸多纠结。

齐世英与郭松龄当属忘年交,郭松龄起兵伐张时,齐世英鞍前马后,既操心也尽心,一心辅佐郭将军完成大业。郭也视齐为自己的心腹,二人在重大问题上多有交流,说心心相映亦不为过。即便如此,齐世英在总结兵谏失败原因时,言语之间,可见其竭力尽量秉持公正。

在齐世英看来,郭兵谏失败主要原因在于准备不够充分,把敌方想象得太过软弱,组织乏序,以致本当接近成功时反倒功亏一溃。次要原因则很多,比如郭起兵并没有得到较广泛的民众支持。这里面既有老百姓对历史传统状态的麻木与惯性,也有郭兵风纪较差对老百姓影响太大不无关系。尽管齐世英没有明言,但看得出,他觉得郭松龄将军过早放弃抵抗,也算得上失败的重要因素。

在齐邦媛的《巨流河》里可以阅知,齐世英与张学良的真正接触并不多,但在历史特别是东北问题上,这二人却显得极其重要。从时间上看,二人接触大体上可分为三个阶段,一是郭松龄兵谏张作霖时期,二是西安事变前后,三是在台的最后一次谋面。前面两个阶段,本书均有着重陈述,最后那次,可能因为年老体衰,抑或觉得已然不重要,所以并没有成为本书的重要细节。

在齐世英看来,郭松龄兵谏时期,自己与张学良并无私人恩怨,因为自己跟随郭松龄将军“反的是张作霖”。况且,在齐世英的眼里,当年的张学良年轻气盛,但玩乐过甚,学术不精,难当东北大任。西安事变前,为谁主东北一事,齐世英与张学良有过一段并不轻松的角逐。齐世英从所获取的诸多信息判断得出,张学良对此相当重视,视自己为惟一竞争对手,甚至认为,这也是张不惜西安事变的重要导火索之一。

很显然,如果顺着齐世英的思路一直看下去,与我们当前所了解到张学良将军的形象视角,显然格格不入。建国以来,有关张学良将军的影视作品可谓汗牛充栋,对张将军形象的刻画,除了英俊帅气外,再就是很爱国,明大义。

那么,在郭松龄兵谏和西安事变这两大历史事件上,张学良自己又是如何看待的呢?

2007年,中国档案出版社曾出版《张学良口述历史》一书。该书虽然囊括了张学良大半生的经历,但对郭松龄、包括后来的西安事变留有较大篇幅,足见这大事件在张学良心目中的份量。

由于所处视角不同,抑或由于各自口述侧重不一,或者刻意回避什么,在张学良的口述里,郭松龄并非如同齐世英描绘的那般伟岸。张学良觉得自己同郭松龄私交甚笃,甚至还认为自己对郭松龄的弱点看得比较准,对其“叛变”早有察觉。郭松龄向张学良坦陈自己宁折也不弯,而张学良则表示自己是宁弯也不折。与其说这是郭、张二人双方自我性格的展露,倒不如说是一语双关的暗地交锋。

关于西安事变,张学良自认为“做那件事情(西安事变)没有私人利益在里头”。虽然就“攘外”与“安内”孰先孰后关系,张学良与蒋介石之间有过较为激烈的交锋,但事情的直接起因则在于,张学良不满蒋介石对待学生运动的血腥态度。

到底是张学良,还是齐世英的口述更接近历史真相?即便此二人本着最客观的心态陈述历史,但亦难免所处位置差别与局限性,导致结论的差异和欠准确,比如二人对郭松龄将军的评判就大相径庭。

实际上,正是由于缺乏严谨的学术式考证,口述历史往往难以逃脱个人有意无意主观意识的纠结,这也许正是口述历史的局限与宿命,即便事实再如何力图客观,但个人评价难脱主观。想想也不难理解,如果评价千篇一律,那口述历史如果没有更不为人知的猛料,必定难以摆脱千人一面的陈芝麻烂谷子的俗套,自然了无兴趣。胡适所言的“历史是任人打扮的小姑娘”,其意大抵如此吧!

《齐世英口述自传》读后感(五):从巨流河到哑口海

要不是在去年遇到风靡读书界的《巨流河》,我可能至今还不知道齐世英为何许人也。一口气读完台大外文系名教授齐邦媛的这部回忆录,有荡气回肠之感。尤其是作者在书中着墨甚多的父亲齐世英先生,给人留下了极为深刻的印象。他一生的传奇经历,不能不使读者产生好奇心,渴望进一步去了解和解读齐世英和他的时代。

非常幸运的是,今年出版的《齐世英口述自传》一书,恰好满足了读者的渴望。更令人欣喜的是,这册口述史的记录者,乃是在中华史学界享有盛誉的台湾“中研院”近代史研究的口述史研究员,这无疑为该书的价值作了可靠的背书。如果说女儿齐邦媛回忆录的基调是惆怅,那么这部口述自传的风格就是平和,一如旁观者眼中的齐世英本人,“举止温文,谈笑儒雅,有古大臣之风”。

在这部口述自传中,齐世英对他的求学时代仅略有提及。但毫无疑问,不论是在家乡私塾,还是在沈阳、天津的学堂,抑或是京都帝大、海德堡大学,他都是一颗读书种子,深具作为一名学者的潜质。然而在时代的风云变幻中,他竟颇有些偶然地开始了军旅生涯。而在齐世英跌宕起伏的一生中,追随郭松龄将军讨伐张作霖无疑是第一个亮点,此后,他的人生便与扑朔迷离的民国政治难解难分,直到生命的终点。郭松龄倒戈事件,不仅对齐世英个人有着非比寻常的意义,而且也是民国史上一件影响深远、至今引人关注的公案,各方对此事件的经过、人物功过和历史影响众说纷纭,迄今仍未有定论。在此书中,口述者以事件亲历者的身份作了比较详尽的回忆,让读者得以从一个侧面接近历史的真实,实在弥足珍贵。在叙述中,齐世英对郭松龄将军较多褒扬之辞,这是容易理解的:一则后者对前者实有知遇之恩;再则两位都是当时东北军中少见的知识分子,日常相谈甚欢,本就颇有好感;三则于政坛沉浮者,自然免不了门户之见。有论者便由此认为,出自齐世英口中的这段历史颇不可信。但在我看来,彻底全面、真实的历史是不存在的,亲历者口中的历史同样也是真实历史的一部分。忽视亲历者也许是带有偏见的叙述,很可能会在不经意间遗漏许多历史的真实,而这或许也正是口述历史的意义所在。

本书的第二个看点在于,自作者1927年决定加入“当时形象清新的国民党”后,由于被指派执掌东北党务并参与彼时举步维艰的对日外交,其日常所接触的人物,都莫不是国民党高层。时隔数十年,作者对于这段经历的回顾,对我们从另一个视角了解民国政治颇多裨益。而在我看来更有意思的,则是作者谈论事件的过程中,对陈立夫、宋子文、戴季陶、张学良等一众民国头面人物的品评。既是品评,自然包含着作者个人的看法,但借此也可窥见一点民国政治的运作方式。

在齐世英与众多民国政治人物的关系中,恐怕再没有比与张学良的关系更微妙的了。齐世英的父亲曾是张作霖麾下的高级军官,他的儿子作为东北军中为“老帅”所器重的一员,居然选择了站在反叛者一边,张学良与齐世英自然颇多芥蒂。而当齐世英了解到,蒋介石听闻张学良说,他发动西安事变的原因之一,是嫌中央袒护齐某人甚深,齐张二人之间的矛盾自然进一步升级,以至于四十余年不曾见面。直至1981年两人均垂垂老矣,张学良主动前往看望齐世英,两人的关系才算有所缓和。尤为令人唏嘘不已的是,此后齐世英内心激荡甚久,反思当时二人如能合作,则东北局面当有极大不同,整个中国的历史或也将随之有所改变。在我看来,这是全书最令人动容的一段叙述。政治人物,毕竟也是有感情的。可惜,历史没有“如果”。

退台后的齐世英,自是满怀感伤。1957年,他又因种种原因,被最高当局开除出国民党,直至蒋经国亲政后才恢复党籍。但遭遇政治变故后的齐世英,在立法委员的职位上,仍不懈努力,以他的深厚人脉不断提携后进,为台湾的民主转型培育人才,不但参与了雷震等人的组党行动,还积极支持以后的各种“党外运动”,为此本人行动亦受到限制。在这部自传中,虽然齐世英没有亲自对这段在当时显得颇为敏感的重要历史作口述,但本书的附录收入了台湾解严后,数位政治人物所写的怀念传主的文章,表彰他为台湾自由、民主、宪政的达成而作出的贡献,正好可以作为对其后半生经历的补充。齐世英个人在台的坎坷经历,也可说是台湾民主转型的一个缩影。

齐世英的一生,是从辽宁巨流河到台湾哑口海的一段漫长旅程,这其中既有充满无奈的地理位移,又有沧海桑田的历史变迁。作为中国历史的见证者,特别是民国政治的参与者,他被裹挟进了时代大潮中,一半是自觉,一半是被动。在齐世英的晚年,他将大部分的时间和经历用来推动台湾社会的转型,而被盖棺论定为“台湾民主的播种者”。虽然政治人物的功过历来只能“此一时,彼一时”任人评说,但在这一点上,他应该是当之无愧的。

(《齐世英口述自传》,齐世英口述,沈云龙等访问,林忠胜记录,中国大百科全书出版社2011年版。)