《汉字与文物的故事》是一本由许进雄著作,化学工业出版社出版的图书,本书定价:2020-1-1,页数:,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《汉字与文物的故事》读后感(一):你了解文字的前世今生吗

公元十九世纪末,河南安阳小屯村的农民已经有了几十年的好光景,不是因为粮食丰收,而是他们在地里挖到了更为值钱的东西,它被称为龙骨。

把它卖到药店里,一堆龙骨的价值远远超过他们在一年里种的粮食。短短的几十年里,不知有多少龙骨被人们磨成了粉,当做中药吃进了肚子里。

直到1899年的秋天,有人才认识到这些龙骨的真正价值。他叫王懿荣,是当时著名的古董收藏家和金石学家,在一次熬药的时候,他突然发现龙骨上的一些刻划符号与商、周青铜器上的金文非常相似,他马上跑到出售龙骨的中药铺,把所有带字的龙骨统统买了回来。他断定这些符号是比金文更古老的文字,所谓龙骨,其实就是殷商时期的甲骨,就这样,王懿荣成为发现和收藏商代甲骨的第一人。

著名学者王国维发现,司马迁在《史记》中记载的商王的名称和世系排列绝大多数都出现在甲骨卜辞中

就这样,甲骨文出现在了人们的视野中。甲骨片上记载着历史,我们甚至难以想像这个时期的辉煌,它的财富。

人骨架、牛、羊,这些陪葬品的规模在说些什么?这是一个甲骨文的"王"字,王是掌生杀大权的最高统治者,它是由"钺"字演化而来,而钺最初是砍杀的武器;文字作为一种符号,指向另一个符号,这一符号链,负载着历史。事实上,甲骨片上的符号早巳超过了记事的功能,才会如此艰涩难解,那么这种文明的象征又起于何时?它究竟已达到何种程度?

有一套书可以解答你的疑惑,它就是《汉字与文物的故事》,他的作者是许进雄。许进雄是国际知名的甲骨文研究专家,高中时期,就对甲骨文产生了浓烈的兴趣,大学时期,他也一直研究甲骨文,他提出的钻凿断贷方法,可以去判断甲骨刻辞的年代,解决了一些争议。

《汉字与文物的故事》总共有四套,今天我们给大家介绍的是其中一本,《战国的重金属之歌》,这本书不是单一的根据甲骨文说文解字,而是根据古器物的发明,来说文解字。

众所周知,夏、商、周历经1500年被称为"青铜的时代",在中国发现的青铜器不管是数量还是种类,都超过了世界上其它地方所发现的青铜器的总和。也被后市称为灿烂的青铜文明。

商人嗜酒非常有名,文献中说商代末年,纣王修建了很多离宫别馆,又作“酒池肉林”,为“长夜之饮”,大小贵族无不沉湎于酒色。而且目前发掘的商代青铜器以酒器为多,足见王室饮酒成风。

中国的酒是用谷物晾的,那么就会有渣滓,饮用的时候,用户体验不好,因此,没有渣滓的酒才是比较高级的酒。

《左传》中还记载了因为楚国玩忽职守,进贡给王室的酒有渣滓,齐国出来主持公道的意思。

茜字,你一定想不到,在甲骨文时代的意思是用两手拿一个草茅在酒壶旁,说明的就是用香茅过滤渣滓的意思。

类似于上述有趣的知识,这套书里还有很多。

《汉字与文物的故事》读后感(二):书评丨《汉字与文物的故事之战国重金属之歌》

我和文物的缘分要从出生开始。我姥爷是清昭陵的花卉师,因为打理花棚,所以他们在清昭陵里面的花椒住,舅舅舅妈妈妈都是昭陵员工,所以我从会走路就开始骑石狮子(现在会不会被抓起来)没事就去清太宗皇太极和博尔济吉特的陵墓里溜达溜达。所以我不怕鬼神,我正大光明的走神道,骑着石狮子长大的。

后来,高考滑铁卢理科生调剂到了旅游管理专业,学了导游,更喜欢博物馆、古墓这类的建筑。当沈阳地接的时候最多去的就是故宫、昭陵、新乐遗址。我喜欢魏晋南北朝和唐朝的历史,也喜欢古文化。

今天这本书就是把文物和汉字相结合的《汉字与文物的故事之战国重金属之歌》。

因为太过喜欢还送了朋友好几本(我真不是拖)我说千字不如图三张,我们直接上书籍图片,看看为什么我这么喜欢它。

首先它的图书装订就非常的人性化,线状,这个的好处就是你怎么折叠,蹂躏(哈哈)它都不会散架,所以你可以肆无忌惮享受读书的乐趣。

看到了吗?如果我再年轻十岁,我看到这本书,你们就在博物馆找我了。这个作者过着我想过的生活呀。爱屋及乌了解一下。

为什么书名里有个之字,因为这是一个系列书,我真想要一整套呀,但是因为我辞职考研,吃土状态中,我先缓缓。

我们来看看这本书的内容,我们都知道我们的祖先是从猿人进化来的,其实我们最早有同一个祖先是非洲智人,如果再往前,那我们都是由一个细胞分裂出来的(别搞分裂哼)。

我们祖先因为恶劣的气候开始迁移,走着走着就分叉了,可能和我一样是路盲,一个分支就是现在我们说的外国友人,一个就是我们亚洲人。因为气候地理原因,我们骨骼长相都发生了变化。

我们这支又开始分裂重组进化,变成了智人。冶金术的发明使我们走出漫长的石器时代,开始了一个新的阶段。

商周时代,中国的工艺技术进入全新境界,青铜器,我印象最深的就是那个超大个的鼎,烹羊宰牛且为乐,用来做祭祀器具。

其实当时许多的文字,也围绕着青铜生活而造形。在本书中,国际汉字权威学者许进雄老师,向我们展示了商周先民们与现今大为不同的生活与绝妙思维。每一件商周文物都有它隐藏的趣味,每一个汉文字都有它演变的智慧,让我们依着许进雄老师的指挥,一起聆听文字与文物协奏出的磅礡乐音,享受这场汉字与文物的盛宴。

独乐乐不如众乐乐,所以我就不剧透了,你们喜欢就自己看起来吧。

《汉字与文物的故事》读后感(三):文字与文物,唤醒人类的前世记忆

大家还记得那部感人的动画片《寻梦环游记》吗?死亡并不可怕,可怕的是被遗忘。“当现实世界里没有人再记起你的时候 你在亡灵世界也将魂飞魄散”。

如果没有记忆,我相信世间的一切都会失去意义,那些人类文明进程中熬过的艰苦岁月,那些跌宕起伏的爱情故事,以及那些血流成河的残酷战争,都会化为一抔黄沙,消失在历史中,不留一丝痕迹。

如果没有记忆,人类就会像生活在原始社会的野兽,茹毛饮血,没有情感,也不会有现代文明。

可是,记忆是有容量的,人脑功能再强大,它也只能记住有限的事物。但是,值得庆幸的是人类创造了文字和文物,它们就像记忆的载体,保留了大量的事物信息。

世界上,还有一群专心致力于此的研究学者,他们还原了历史,唤醒了人们的记忆,让文明可以代代相传。

(一)

你知道斧头的“斧”字是怎么来的吗?其实在甲骨文中,它原先的字形是“父”,就是一只手拿着石斧的样子。在新石器时代,石斧就是男人工作时的主要工具。那时,还是母系社会,男人的地位低下,孩子往往并不知道自己的父亲是谁,所以没有父亲、叔伯、舅舅之分,一律称之为“父”,而明确的人伦关系,直到周朝才确立。为了区分“父”字的本义,在它的下面加上斤,表示“石斧”,而“父”则专门表示“父亲”的意思。

那么你知道“厚”字的甲骨文又有什么含义吗?在商朝,铸造青铜器的方式主要有两种,一种是把炼炉里的铜液直接注入地面挖好的沟中,在沟里有烧红的木炭,可以保持铜液的温度,让它顺利流进放在坑中的型范中;另外一种,则是用坩埚来运输铜液,再浇入泥范中成型。最早的坩埚残片属于夏代,完整的坩埚则在商代才首次被发现。为了让铜液更容易地倒入型范中,笨重的坩埚被设计成了上重下轻的模样。“厚”之的甲骨文形状就是一个大口细底的容器依靠在某处。坩埚的壁远厚于一般的容器,所以古人就用它来表达厚度的概念。

看了上面关于甲骨文和文物的关系解读,你是不是也对古人智慧深感佩服呢?虽然古埃及,苏美尔、古印度都有象形文字,但是发展最完整,流传最久远的象形文字非中国的甲骨文莫属。

当甲骨文与中国古代的文物结合在一起,又产生了一种震撼人心的,别具一格的魅力。这种跨学科、整合式的介绍方式让读者耳目一新,欲罢不能。这就是许进雄先生的《汉字与文物的故事》系列丛书带给读者的一种感受。

这套丛书一共分为四册,按朝代的主要器物分为:石器时代、春秋战国、汉唐、宋元明清。以甲骨汉字为主线,兼顾古文物知识,让读者了解甲骨汉字的来源和故事。

(二)

那么写这套丛书的作者许进雄又是什么人呢?

许进雄,台湾人,1941年生。高三那年,他办理了休学,准备在家自学,然后去报考自己理想的大学,如果考不上,再复学重新报考。谁知,那一年台湾教育部修改了章程,学生不能以同等学力报考大学。真可谓是人算不如天算,许进雄的如意算盘落了空,只好赋闲在家。

有一天,闲来无事,他便去逛书店,正好看到了一本王念孙注释的《广雅疏注》,于是他拿起书,翻开了书页。或许,他做梦也没想到,这一翻,也翻开了他的人生新篇章。从此,他与文字结缘,终身致力其中,成为研究甲骨文的著名学者。

在《广雅疏注》中,许进雄看到“古、昔、先、创、方、作、造、朔、萌、芽、本、根、蘖、昌、孟、鼻、业、始也”。他很好奇,为什么这么多不同的字,却有相同的意义。于是,他买了这本书去研读,后来,又阅读了王引之的《经传释词》《经义述闻》,俞樾的《古书疑义举例》等书,愈发着迷,于是一心一意要读中文系。复学后,他如愿考上了台大中文系,师从金祥恒老师,走上了学习甲骨文的研学之路。

后来又跟随不同的老师学习,研究生在屈万里教授的指导下,完成了硕士论文《殷卜辞中五种祭示的研究》。

毕业后,被导师推荐去加拿大皇家安大略博物馆从事甲骨文研究工作,并在工作中有了一个重大发现——“以甲骨上的钻凿形态作为断代的新标准”。这一发现也使他成为了“对甲骨学最有贡献的二十五名学者”之一。

皇家安大略博物馆原附属与多伦多大学,以馆藏丰富的中国文物而著名。虽然,在文物的来源上颇有争议,但不得不说,那是一个学习研究中国文化的好地方,很多藏品都是独一无二,即并在中国也难以见到。

在博物馆工作期间,许进雄不断的扩展自己的知识,在研究文物时,同时他也会研究文物背后所隐含的生活与社会意义,并利用自己中国文字学,以及中国古代社会学的专长,进行综合性的诠释和引申。

比如,在研究红山文化的猪龙玉雕时,许进雄发现,在甲骨文中“龙”字的尾巴与嘴巴必定相反,而玉猪龙的尾巴与嘴巴几乎衔接,不可能是龙的形象,反而与甲骨文中的“肙”字相似。而“肙”是蚊子的幼虫。因此,他猜测玉猪龙悬挂胸前,有代表驱蚊驱虫的含义。

在研究大汶口的象牙梳时,他会把甲骨文的“姬”字与发饰、贵族身份的关系联系在一起;在研究东周的莲瓣盖青铜酒壶时,他发现了盖子滤酒的特殊设计;而研究唐代的彩绘釉陶妇女骑俑,他又与妇女生活解放与自主性的问题结合,等等。

他的研究别具一格,他的课件别致新颖,既激发了学生们极大的兴趣,同时也引起了出版社的注意。

于是,他将课件分成一百四十篇,每篇以一件文物为中心,选取新石器时代至清代各种不同类型的文物,写成一千余字的文章,于是有了《中华古文物导览》这本书。不过,在写到一百三十一篇时,因为版权费的原因,而没有继续。

后来,经过台湾商务印书馆重新编排与出版,大幅扩增内容。之后,大陆的化学工业出版社也出版了它的简体字版,这就是现在的《汉字与文物的故事》系列丛书。

这套丛书就像一座掌上博物馆,优雅的文字加上精美的图片,引领读者进入历史,赏析各个时代的艺术精品,了解各个朝代的日常生活和社会文化结构,领略隐藏在文物背后的乐趣。

《汉字与文物的故事》读后感(四):翻开一套书,走进古人的生活

如果你可以穿越,你愿意去哪个时代,是刀耕火种的石器时代;是诸侯争霸的春秋战国时;还是经济鼎盛的汉唐,亦或瓷器争先夺艳的宋元明清时代?或许每个时期你都想体验一番。

那么《汉字与文物的故事》这套系列丛书,则可以满足你的需求,这套丛书分别是《回到石器时代》、《战国重金属之歌》、《返来长安过一天》、《紫荆城外一抹清脆》,在这四本书里我们看到文物与甲骨文有着千丝万缕的关系,又可以找到我们民族文化的脉络。这套系列丛书的作者被评为“对甲骨学最有贡献的二十五名学者”之一的许进雄。

图片来自网络许进雄曾任台湾大学中文系教授,在加拿大多伦多市皇家安大略博物馆和多伦多大学潜心研究三十年,整理加拿大多伦多市皇家安大略博物馆馆藏的甲骨。这套《汉字与文物的故事》亦是他在台大和世新的授课讲义。《汉字与文物的故事》浅显易懂,每篇文章都深入浅出,无论是做研究、或是作为文物知识的了解都是一套不错的书籍。沿着历史的足迹,我们可以找到文化的脉络。

甲骨文的石斧为何被用来称呼父亲

盘古用斧头把混沌的天与地分开。可见斧头在人类历史初期是一个非常重要的工具。

中国在一万多年前进入了新石器时代,在尚未发明青铜器以前,石头制斧是使用最频繁的工具,“斧”字原先的字形是“父”字。父字后来被假借,用来称呼父亲,许进雄认为是因其男子从事的工作所使用的工具而言的,并没有其他意义所在。

图片来自网络我们现在称呼父亲毋庸置疑,但是在一万年前的新石器时代,孩子称呼母亲的多位伴侣或兄弟为父亲,只因为他们是主要的劳动成员,并没有其他的意思。商代时父亲与叔、伯、舅舅等没有分别的称呼,都一律称为父。到了周代,才有了更周全的人伦。

每个时代都有一个代表性的工具,石器时代是石斧;而在诸侯争霸的春秋战国时期,则是青铜器。

武器的进化、消亡

人类在与动物斗争时,武器不必精良,用石斧、石器等有分量、有棱角、有杀伤力的工具便可以轻松制敌。但是到了春秋战国时,是人与人战争的时代,之前的工具根本不能进行格斗,所以就必须设计专门杀人的武器。铜戈便应用而生了,它是人类新设计的武器,更是战争升级、国家兴起的一种象征。

春秋时,做工精湛的越王铜剑被埋藏于两千多年,出土时仍然光华亮丽,锋利异常。随着春秋时代铁器的锻炼技术愈来愈熟练,铜制兵器逐渐被铁制的兵器所取代。当人们之间不用争夺食物、土地等生活必须用品时,青铜弓形器就逐渐在历史消失。

越王铜剑图片来自网络人们在满足基本的温饱问题之后,就会寻找精神生活,尤其是阶级社会的出现,贵族开始寻求消遣娱乐的项目。

玩游戏玩到废寝忘食,可不是现代人的专利

在《返来长安过一天》的一书中有这样的介绍,当时不但有“三辅儿童皆诵之”的游戏口诀,更有令人玩到“废事弃业,忘寝与食”的地步。这就是在两汉魏晋时非常盛行的六博游戏。

六博游戏图片来自网络在四川出土的击鼓说唱灰陶俑,诙谐、夸张的表情,让人忍俊不禁。精神生活的富足,表现在当时人所玩的游戏。同时,还表现在其家里的摆设上。

击鼓说唱灰陶俑图片来自网络钧窑花盆桌布上的摆设

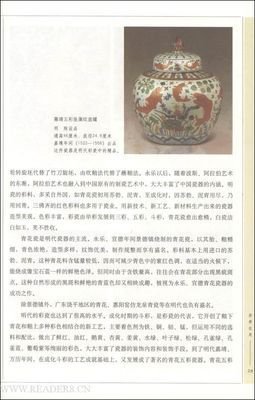

中国瓷器是从陶器演变而来的。到宋代时是最为繁荣。当时的汝窑、官窑、哥窑、钧窑和定窑并称为宋代五大名窑。在《紫荆城外一抹清脆》一书中有这样的描述钧窑的花盆以釉色的多变化取胜的,所以偏重于造型的设计,不多加花纹的装饰,也较少考虑其他色泽的变化。而花盆的出现就意味着人对生活质量的重视,花盆一定被观赏所用,说明当时有家具的使用,这时在桌上摆放的花盆才被大量生产。

钧窑花盆图片来自网络我们现在所看到的家里所有的摆设都是由远古的时代而来,经过历朝历代才呈现出今天所看见的样子。

文物不仅仅是枯燥无聊的名称、功能、材质、年代、制造、装饰等信息,更多的是其所隐含的社会背景。有的文物因为其功能的缺陷而消失,有的文物却给我们后人带来了无线的便利。在《汉字与文物的故事》这一套丛书中我们都可以找到。

下次外出旅游的时,不妨去博物馆看一看,带上这一套书,了解当地过往的历史。