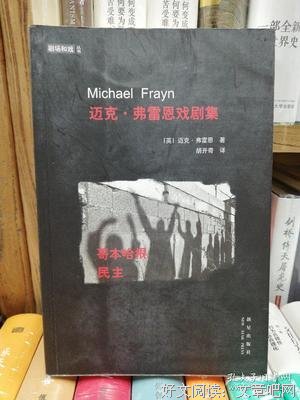

《迈克·弗雷恩戏剧集》是一本由[英]迈克•弗雷恩著作,新星出版社出版的平装图书,本书定价:35.00元,页数:354,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《迈克·弗雷恩戏剧集》精选点评:

●德國的精神,其實又真是很難不佩服的。

●历史剧,索引甚多!

●那啥。。这个还是朋歌一周年在季风搞活动的时候抽奖抽到的(*^__^*)

●迈克弗雷恩的戏比较正统,我不大喜欢,但不否认他是个杰出的剧作家。对于既能写出《糊涂戏班》这样的佳构剧又能写出《哥本哈根》的人,你有什么好指摘的呢?

●原来居然看过!那时给了四星……嗯……不可以,必须五星!同时继续为中国话剧的深度忧心

●看了《民主》,只记住一些小段子:候选人对民众:如果我们获胜你们将有一家新的医院一所新的学校,大河上将横跨一座新的大桥。人群:我们没有一条大河。候选人:你们将有一条大河!

●弗雷恩说,“人生太匆忙了,当一些事情发生的时候,你很难抓住它,只有当回首往事的时候,才开始渐渐醒悟。我们的任务是找到那些决定了人物行为,却丝毫未被察觉的情感。”海森伯一直想回忆起1941年哥本哈根的那次会面,可那次会面像地平线一样,想要走近它,它却不停地向后退去。我相信海森伯的转变是在会面之后发生的,发生在他不久后对这次会面的回忆中——按照量子力学的经典解释,观测会造成量子态的塌缩,使可能性终结于一种确定的状态,而怎样的状态取决于怎样的观察方式。海森伯的回忆是一个这种意义上的观测行为,“我们所能做的就是事后看,看其结果。”而它的结果就是,德国削减了核裂变研究经费,原子弹未能研制。话说回来,其实任何对那次会面的重现都是无效的,因为决定性的不是那次会面本身,而是海森伯后来如何观测那次会面。

●上学期读的书……

●哥本哈根艰涩而有趣……民主不喜欢- -

●突破时空,一切皆有可能

《迈克·弗雷恩戏剧集》读后感(一):三刷《哥本哈根》

记下来怕忘掉。昨天第三次看《哥本哈根》的剧本,因为不是借的是买的新书可以勾画做笔记,所以看得非常细致。

这剧本还有两个以前看不会太深究的地方,稍微标记一下:一是时空。叙述口吻的自由时空穿梭。一不留神说话者的时空就悄然变幻,看似简单,但要做到这一点而不显得痕迹重并不容易。

二是台词中的类比:“滑雪”-海森堡和玻尔各自滑雪的风格-人物性格;“滑雪”-对滑雪落点和落速的讨论-海森堡的科学研究或思维方式-粒子的运行方式(可能同时行进于几十条切口)-玻尔是否能救下长子克利斯汀-测不准原理(或者说整个哥本哈根阐释)-宇宙的真实(“他们又一次各自分开,向黑暗中飞去”/“我只是显示给他关于宇宙的最奇怪的真实”)-人性与人心的复杂莫测;不存在的顺子-海森堡没想造原子弹;玻尔与海森堡的关系-互补性原理-万事万物的存在法则;“裂变”:物理术语,原子弹制造的基础-玻尔与海森堡的人物关系的裂变-时代及世界局势的裂变;被海森堡忽略的小小的扩散率方程式-改变世界局面缺失的小小一环(究竟是有意忽略还是无意,对数学如此痴狂执念的海森堡却觉得重新计算是不必要的,再次体现人的复杂);“奏效”:海森堡对数学的执念(“数学就是本质,那是意义的本质”)-海森堡做事情求奏效的个性-哥本哈根阐释的奏效-哥本哈根阐释成功被认可带来的莱比锡大学的执教邀请-用美国香烟从海格洛赫的秘密警察枪口下救下自己的“奏效”。

这绝对是把那些前后背景和科学原理都搞得烂熟才能这样信手拈来的,极其精微老道的创作,非常厉害,但也因为这样它似乎从微观表达上与它的宏观主题并不那么肉骨相贴。

《迈克·弗雷恩戏剧集》读后感(二):哥本哈根之迷

居然能与如此伟大的作品同时代存在,我荣幸之至。

整部戏充斥着400年前令哈姆雷特不朽的人性之矛盾,第一幕中对祖国人民的热爱与道德良知的冲突如同慢火细细炙烤着海森伯的灵魂,痛苦的灵魂如同个迷路的孩子一遍遍试图为自己寻找出路。当祖国的行为处于非正义状态时,不可磨灭的对生长之土地与人民的热爱导致无法避免的与道德良知的冲突,是否该研制原子弹、to be or not to be、这样或那样的存在,将海森伯成就为一个具有横的世界性与纵的永恒性的悲剧模型。而当第二幕开启玛格丽特尖锐地指责海森伯的自私与骄傲,人类的阴暗面陡然啃蚀入之前的光辉与柔软……我不知道海森伯其人如何,迈克·弗雷恩也不会知晓,历史的面目并非当时的存在,而是后人们的认知。迈克·弗雷恩无意得出什么答案,只是将痛苦深深地镌刻在人类光暗交织的脸庞上,在永恒中往复闪现。

而与海森伯对立的同盟国的物理学家们,在正义的名义下奥本海墨因未能在德国战败前研制出原子弹而懊悔不已,即便成功制造大规模杀伤性武器并真正行使了杀戮能力的美国物理学家们,也仅仅因所谓正义的名义轻视未曾犯罪的纳粹的物理学家,高傲地不屑与海森伯握手。“所谓正义的名义”,多么可笑!一个高尚的名义即令人们进入无所愧疚的坦荡的疯狂,忘却了以暴制暴的无奈。战争是人类之恶的最高表现形式,正义名下的战争尤为恐怖。邪恶之冠至少有警示之效,而以正义之名却往往使人忽略其背后的残暴与破坏——至今有很多人唾弃广岛长崎不幸的死者,当那些因麦格·瑞恩无知言论而愤怒的人们,不知有多少人不曾在印尼海啸日本地震时拍手称快?

海森伯始终苦苦思索着来哥本哈根的原由,却在一遍遍剖析后依然虚无,如同玻尔的克里斯汀,无论重复多少次依然抓不住救生圈。往复不过成为了一个突起的肿块,造就了无法触摸的不可承受之重,海森伯着实成了海森伯的盲点。戏剧结束后的交流会上王导不同意我的虚无之说,认为人们不断从多角度剖析事物得出多种不同的答案,乃是不断接近真实的方式。我确实很感动,人事物因有了存在的意义而绽放光芒,只是……为什么一定要有意义?不同尝试的答案或许能够拼凑出不完整的真实,但何尝不会导致矛盾混乱与崩塌?现实中的海森伯与玻尔在回忆1941年的谈话都出入颇多,真实为何不能只是人们一次徒劳的尝试?第一幕海森伯造访玻尔,玻尔多次片面的理解都未能猜中海森伯的意图,他人又何尝不是地狱?

至此,显然我无法回避时常提及的存在主义。王导删除了第二幕开始的大段对白,用他自己的话说是“专业的物理问题,中国观众可能听不懂”。被删除的大段对白自然物理意味颇重,但其中强调着海森伯的不可测与无规则,这分明是印证着尼采振聋发聩的“上帝死了”,也分明佐证着存在主义对抗经典哲学的偶然性——这也是戏后交流会上我提出的王导认为“最有趣”的一点——于是才有了第二幕玻尔的“我们又将人置于宇宙中心”。是的,人类付出迷惘无助的代价换取被抛弃入世的自由,去除遮蔽重返宇宙中心。

我依然喜爱王晓鹰导演的《哥本哈根》,玻尔的演员将木讷的玻尔塑造成了带些孩子气的性格,也增添了玻尔因影响原子弹成功制造所经受折磨的孩子般的无助;恰时的原子弹影象与音效多次使我陪同海森伯与玻尔经受绝望的恐惧,如一个孩子般颤栗地哭泣。《哥本哈根》无疑将挤身最伟大的戏剧之一,我深信。

感谢作者迈克·弗雷恩;感谢译者胡开奇;感谢导演王晓鹰。幸福如同海啸那般。

《迈克·弗雷恩戏剧集》读后感(三):友谊与裂变:《哥本哈根》书摘

按:1938年,德国科学家奥托·哈恩发现核裂变,各国政府开始研究裂变武器。以海森堡为首的德国物理学家为纳粹当局研制核武器,但以失败告终。1945年8月6日,美军在日本广岛投下历史上第一颗用于战争的核弹。战后,海森堡声称自己并不想替纳粹制造杀人武器,而其他国家的科学家则大多认为是他没有能力造出核武器。

人物介绍

沃尔纳·海森堡(1901-1976):德国物理学家,量子力学重要先驱,哥本哈根学派核心人物。其在1925年的研究成果确立了量子力学的矩阵形式,在1927年发展了不确定性原理,1932年因“在量子力学领域的创造”获得诺贝尔物理学奖。

尼尔斯·玻尔(1885-1962):丹麦物理学家、科学哲学家,原子结构和量理论奠基人物,哥本哈根学派领袖人物。获得1922年诺贝尔物理学奖。

玛格丽特·玻尔:尼尔斯·玻尔之妻。

1

玻尔:记忆是一种奇妙的日记。

海森堡:你翻开它,简洁的标题,公整的记述,在你的四周融化了。

玻尔:你踏上一页页的台阶,走入日日月月。

玛格丽特:过去在你的脑中成为现在。

海森堡:脚踩着熟悉的石板路,我来到玻尔家门口,拉下了熟悉的门铃。畏惧,是的。还有另一种这些年来我痛切地倍感熟悉的情愫,一种自豪与完全无助的荒谬感的混合。在这个村子或者二十亿人的世界上,我是这个背负着无法承载的重任的人……沉重的门缓缓开启了。

玻尔:亲爱的海森堡!

海森堡:亲爱的玻尔!

玻尔:进来,进来……

玛格丽特:然而,从他们两人眼神相遇的霎那起,一切疑虑便消失了。旧日的火苗从灰烬中燃起。

2

玻尔:亲爱的海森堡,以为一个被强大领邦蹂躏,被肆虐地、残忍地蹂躏的小国之民们不会具有像他们的征服者那样强烈的民族自豪感和爱国心,是一个易犯的错误。

海森堡:玻尔!你说,人们容易以为弱小国家的国民们的爱国心会少些。是的,然而人们更容易错误地认为刚巧在非正义一方的国家的百姓们不会那么热爱他们的国家。我出生在德国,德国养育了我。德国是我孩提时代的一张张脸,是我摔倒时扶起我的一双双手,是鼓励我、引我上路的一个个声音,是紧贴着与我交谈的一颗颗心。德国是我寡居的母亲和难处的兄弟,德国是我的妻子,德国是我的孩子!我知道我为他们选择什么,再战败一次吗?再让伴随我长大的噩梦重现吗?玻尔,我的童年是在慕尼黑兵荒马乱的内战中结束的。还要更多的孩子像我们那样挨饿吗?还要他们再过我的学生时代那样的夜晚吗?还要像我十七岁那年,守着那些恐怖的犯人,跟他不停的说啊说啊,直到凌晨,因为天明他就要被处决了?

玛格丽特:又是沉默。开头燃起的火星熄灭了,现在火灰已变冷了。独自坐着,周围都是恨他的人。他看上去又年轻了,就像1924年刚来的时候。羞涩、自负而又渴望讨人喜欢,恋家而最后又渴望离去。可是,是啊,令人伤心,因为尼尔斯爱他,他曾是他的父亲。

3

玻尔:美丽的夏日,花园里飘来阵阵玫瑰的清香。大厅中座无虚席,一排排坐满了著名的物理学家和数学家,人们都点头称赞我的学养和智慧。突然,跳出一个毛头小伙子,指出我的数学计算是错的。

海森堡:计算是错的。

玻尔:那是你多大?

海森堡:二十。

玻尔:比世纪小两岁。

海森堡:不到两岁。

玻尔:12月5日出生,对吗?

海森堡:比世纪小1.93岁。

4

海森堡:我在不断的解释和自辩中度过的我生命的后三十年。1949年,当我去美国时,许多物理学家居然不屑于与我握手——那些造出过原子弹的手却不愿意捧我的手!

5

海森堡:启动反应堆,启动反应堆,这是我当时唯一的愿望。如果我在当时死去,我会错过什么?三十年的竭尽全力的解释,三十年的非难与敌视。连你都背叛了我。我有时感到在海格尔洛赫的最后几个星期是我一生中最后的快乐时光。那段时间出奇的宁静,远离了柏林的政治,远离了空袭轰炸。战争快结束了。反应堆成了我们唯一的寄托。

玛格丽特:你看他,他迷失了,像个迷路的孩子,整天在树林里,这边跑那边跑,不时表现自己,时而勇敢,时而懦弱,做过错事,做过好事。现在天黑了,他只想回家,可他迷路了。

6

海森堡:或许是一种艾尔西诺——人们灵魂深处的暗角。

玻尔:你也有过类似愚蠢的举动。

海森堡:我有过吗?

玻尔:你和狄拉克在日本,你们登上一座塔。

海森堡:哦,那座塔。

玻尔:据狄拉克说,你在塔尖上,在大风中做单腿独立平衡动作,我庆幸自己不在现场。

7

海森堡:艰难极了——当时我不懂矩阵微积分,兴奋之极,老出计算错误。凌晨三点前,我算了出来。我似乎通过原子表象看到了一个奇异美妙的世界。我激动得无法入睡,一个人跑到岛的南端。那儿有一块我一直想灯盘的深入大海的巨石,在黎明的曦光中我登上崖顶,躺下来,俯瞰着大海。

玻尔:它奏效了,是的。但更重要的是你看到了我们这些年的成果,对吗,海森堡?不夸张的说,我们把世界翻了过来!是的,我们又将人置于宇宙中心。有史以来,我们不断的发现自身被放逐,首先我们将自己变成上帝不可知旨意的附属,渺小的众生匍匐在大教堂般的穹窿前。而当我们刚从文艺复兴中找回自我,当人刚刚成为提倡者们所宣称的万物之衡,我们又一次被自己竖起的理性产物推到一旁!又侏儒般的仰望着物理学家们筑起的巍峨高耸的新大教堂——传统力学!直到进入二十世纪初叶,我们突然被迫又一次站起来。

海森堡:从爱因斯坦开始。

8

玻尔:临界质量,你给了他一个数,是个什么数?

海森堡:我忘了。

玻尔:海森堡……

海森堡:我说大约是一吨。

玻尔:大约一吨?你高估了二十倍!海森堡,我相信最终我开始明白了。

海森堡:这是我唯一的差错。

玻尔:海森堡,你的数学,你的数学!它们怎么会差那么多?

海森堡:差得不多,就在我计算了扩散率之后,我得出的答案就差不多了。

玻尔:你是说……你以前没计算过?你没做过扩散率公式?

海森堡:我不知道!我不知道我为什么没做!因为我从未想过!我一直认定不值得做!你为什么没有计算它?

玻尔:我为什么没计算它?我没做的原因是显而易见的!

玛格丽特:因为他没想要造原子弹!

9

海森堡:当我转向玻尔时,玛格丽特隐入了历史。而要瞥一眼人们眼睛背后的东西那就更难了。现在我站在宇宙的中心,而能看到的只是两个不属于我的微笑。我们还未能看清我们是谁,我们是什么,我们便离去了,躺入尘土中。

玻尔:湮没在我们扬起的尘土中。

玛格丽特:那迟早会到来,当我们所有的孩子化为尘土,我们所有孩子的孩子。

玻尔:那时,不再需要抉择,也不再有不确定性原理,因为那时已不再有知识。

玛格丽特:当所有的眼睛都合上,所有的鬼魂都离去,我们亲爱的世界还会剩下什么?我们那已毁灭的、耻辱的亲爱的世界?

海森堡:但就在那时,就在最为珍贵的那时,它还在。费莱德公园的树林,加墨廷根,比伯拉赫和明德尔海姆。我们的孩子,我们孩子的孩子。一切得以幸免,可能正是由于哥本哈根那短暂的片刻,那万物本质上不确定性的终极内核。

结:1924年,二十出头的海森堡来到哥本哈根理论物理研究所,正式加入以玻尔为首的哥本哈根学派,从此开启两人持续二十载亲密的科学合作关系和父子般的私人友谊。直至1941年,海森堡在纳粹占领下的哥本哈根与玻尔会晤,两人决裂。事后,双方均对此事保持缄默。《哥本哈根》为英国剧作家迈克·弗雷恩创作的相关题材戏剧。