《剑桥艺术史:中世纪艺术》是一本由谢弗—克兰德尔著作,译林出版社出版的平装图书,本书定价:23.00元,页数:118,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●If l can visit all the churches in Middle age,l will be thankful to the God. The churches are so high ,when you entered there you will feel you come into the heaven.

●和前几本书相比,这本书讲解得太不行了,通篇罗列人名和建筑风格名词,但是图少且没有细部,甚至正文中完全没有附图标记,根本就不知道这些建筑名词都是什么,甚至根本不知道这些图都对应正文那一部分23333 意识到以上这些之后,看完全书啥都没看懂没记住的我,觉得这一次不是我的问题

●“我们受了引诱,不是看书而是看那些大理石,在惊叹中消磨一天时光,反倒不去领会上帝的律法了。”经历了中世纪,罗马式逐渐过渡到哥特式,“厚石墙和有拱顶”,变得更高更亮,有“尖尖的拱、带肋架的拱顶、精细的装饰”。记得走在某人肩后身旁,说起中东人五官的漂亮,他随手指向塔尖,答“那多立体,你喜欢它好了”。当时顾盼彩色玻璃与天窗。以后要从起拱点着眼,向拱顶的每个肋架递望。It is as if I had a string somewhere under my left ribs, tightly and inextricably knotted to a similar string situated in the corresponding quarter of your little frame.

●英文的術語列表蠻有用的。

●我喜欢哥特风格。。

●没有了第一册里关键词与图片的配对排序,阅读有些障碍。插图也不是非常好。失望。

●罗马与哥特

●终于找到时间看,出乎意料的好,详细认真。另外中世纪的艺术几乎就等于基督教的艺术,先读一点背景知识更容易看进去。

《剑桥艺术史:中世纪艺术》读后感(一):关于教堂、关于中世纪

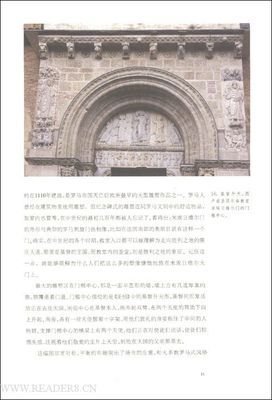

中世纪是宗教统治的时代,所以最主要的艺术形式就是教堂。哥特式教堂的发展也经历了几个不同时期,且不同的地区,风格也有所不同。但它们都有着笔直向上的尖尖的塔楼,拱门入口,绚丽多姿的彩色玻璃和圆窗,结构稳健的肋架结构和回廊等。在这里,教众可以集合礼拜。在书籍是少数宗教人士的奢侈品之时,教堂的雕像和绘画等是教众们接受教育,理解圣经的活教材。那高耸入云的塔尖,带领这他们与云端之上的基督直接沟通。

3.5 1、这本书主要是以典型的艺术品(大部分是教堂)排列,对于中世纪艺术的讲解以建筑艺术为主,顺带提提雕塑、绘画。一定程度上可以说是科普到位,也抓住了大方向,但同时也就不能让人眼前一亮了。2、牛津通识教育这套书,好在两个地方,有关键词索引,有推荐书目,其中,推荐书目非常典范,如果有兴趣(我已经被拱顶这个元建筑概念搞崩了),可以深入阅读。3、内容上,中世纪艺术被划分成罗马式、早中晚期哥特式这四个阶段。罗马式没什么好说的,一个朴实的石拱,防火防晒防风,看起来内部还特宽敞,但采光不太好。哥特式艺术的新处在于个人创作(创作者的概念)的出现。而拱架的发明使得垂直的尖形拱门成为一个哥特式的风格。从塑像柱到侧柱像,雕像又有了自己的地位,立体感、人物构造等方面更加逼真,哥特式屈身、哥特式微笑就是个例子。哥特时期的彩色玻璃主要以红蓝金为主色调。随着肋架等结构的出现,辐光形拱顶在法国等地流行甚广。从普遍的哥特风格到越来越地区化(西班牙教堂里的伊斯兰风格),从宗教世俗紧密相连,到后来的分开,文艺复兴紧接而至。4、关于基督教的象征,类比讲解没有什么新意,属于一笔带过的内容。

《剑桥艺术史:中世纪艺术》读后感(三):哥特教堂建筑时代

中世纪(Middle Ages)(约公元476年~公元1453年)时期的欧洲没有一个强有力的政权来统治,封建割据带来频繁的战争,造成科技和生产力发展停滞,人民生活在毫无希望的痛苦中,被称作“黑暗时代”。

书中的中世纪艺术包括四部分:

-罗马式 11世纪晚期-12世纪

-早期哥特式 12世纪

-盛期哥特式 13世纪

-后期哥特式 14 -15世纪

中世纪艺术以教堂建筑为主,建筑风格以哥特式为主,雕塑附着在建筑上,绘画艺术则主要表现在手抄本上。

罗马式指的是11世纪晚期到12世纪之间,采用类似古代罗马时期的厚石墙和有拱顶的建筑风格。主要特征是筒形拱顶和交叉拱顶。哥特式是12世纪到15世纪之间的建筑风格。源于法国,特点是尖形拱门,肋架拱顶,彩色玻璃,圆花窗,塑像柱等。手抄本插图强调哥特式竖线条。哥特式后期, 雕塑开始独立化。艺术领域开始强调个人创造。

《剑桥艺术史:中世纪艺术》读后感(四):一个时代的艺术记忆

脉络清晰的中世纪艺术史。

中肯地说,第二本比第一本古希腊、罗马史的体例要清楚、易懂。可能这是受制于特定历史阶段艺术的特征:古希腊古罗马可以视作是西方艺术的源头,艺术发展呈现出一种原始的粗犷的样貌。加之保存下来的作品相对的稀少,对艺术发展的断代分期似乎成为一件不可能完成的任务。

反观中世纪,在统一的宗教氛围的影响下,艺术形态的呈现形式是清晰而明快的。作者将这五百年左右的历史划分为四个阶段:罗马式建筑和艺术、早期哥特式建筑和艺术、盛期哥特式建筑和艺术以及后期哥特式建筑和艺术。在叙述的过程中,先概述特定时期的艺术风气,进而用作品加之佐证,最后以小结式的形式对每个时期进行总结。这样的编排结构让出不了解中世纪艺术的读者至少有一个大致的认识。

这种认识集中在对建筑专有名词的把握上。比如拱顶、肋架、扶壁拱、珐琅、彩色玻璃……以及一些著名建筑的粗浅认识,如沙特尔大教堂、坎特伯雷大教堂、巴黎圣母院……

透过建筑发展的过程,宗教的兴衰与市民生活的演变也跃然纸上。如在11至12世纪,蛮族入侵后,作为文明程度较低的民族,势必要从古罗马的恢弘的建筑中寻觅建筑的灵感。这使得罗马式的艺术的形成合乎逻辑。求新求变的意识似乎贯穿历史的始终,当人们厌倦了罗马式的建筑后,在“法兰西岛”形成的“法国式”的建筑潮流逐渐取而代之。这也就是后来的“哥特式”建筑形式,即尖尖的拱、带肋架的拱顶和精细的装饰。但是“哥特式”的建筑又不是一成不变的。在初期和鼎盛期,教廷作为西欧拥有财富最多的身份,修建了大量与之相适应的教堂。这些教堂往往是某个地区最为牢固的建筑,与之形成鲜明反差的是中世纪的平民的住宿条件只差,令人惊奇。但随着生产力的发展,私有财产的逐渐积累,出现了某些较为富有的阶层,他们在建筑装饰上也会谋求某种新的突破,换言之,就是一种豪奢的生活。而13世纪左右的黑死病,加速了教会权威的瓦解,体现在教堂的建造上就是不在一味地追求高耸、而将目光投射到教堂内部有效利用。像私人住宅,比如威尼斯的黄金府邸、布尔日的雅克·科尔宅,正是某种程度的反衬。

这本书的内容不算多,也没有什么有深度的洞见,只能算作马马虎虎吧。

还是不得不说,看这种艺术史的书籍,有着各种的遗憾。无法近距离的接触艺术作品,没有直观的心灵震撼,这种记忆是短暂的。或许,比起看历史书,选在BBC的纪录片是一种更明智的决定。

《剑桥艺术史:中世纪艺术》读后感(五):中世纪宗教哲学的体现

今天刚拿到的这本书,看了第一节后,即便是在上班时间,也是偷偷地把书通读了一遍。看这本书主要是于私,一方面手头这本书中,对于很多中世纪建筑的名词把握不准;另一方面也是为了膜拜一下钱老师的翻译手法。

既然是钱老师的译著,那显然是先评价一下他的翻译。他的翻译向来是很考究的,一面不失原文;另一面几乎没有什么翻译的生硬痕迹在里面,让人能够很容易用中文的语境来理解这本书。只是有一小处因为多次出现,所以显得较为明显,那就是“有时候,人们认为…”。英文的原文可能是sometimes,这个貌似也是不少写记录片的作者喜欢用的词。偶只是觉得处理为“有时候,人们认为××”有些许别扭,好像后面应该说,“另有的时候,人们则认为××”的感觉一样。只是这么一提罢了,并不是说钱老师翻译得不好。

再说说这本书吧。总体来说,书想表达的主线就是,中世纪艺术手段是宗教哲学的体现。在民众普遍没有知识的中世纪,教堂就相当于一本无论是在精神指引上还是物理、艺术等方面的“百科全书”了。这本书也可以被认为是中世纪宗教艺术,不过这也不妨碍“中世纪艺术”的书名。书中主要描绘的是中世纪四个建筑时代的教堂结构、装饰等,也穿插了少许平面艺术,例如经卷、调刻画、挂毯等。

书前面的线索还是比较明晰的,但是后半部分的线索则不是很明显,不过也有可能是今天读得太快,使得后面有些审美疲劳的缘故吧。

前半部分基本上可以说是明线一条:根据朝圣者旅行的足迹来写不同地区教堂风格;暗线一条:天主教内不同派别或不同时期对教堂作用的需求。比如文中说到朝圣者的游览对当地人的礼拜构成了干扰,因而有了回廊的出现;为了让教堂更加明亮、更加高达、让教徒更加清晰地看到、听到布道,因而拱结构有了不断的发展;为了让教徒深刻地感受到主的美,因而室内线条更加流畅、门楣的雕刻内容也非常丰富。

说到暗线,其中最重要的一个点就是:“苏热尔真心诚意地认为:注视尘世间漂亮的东西,能把基督徒引向天国神启,而金银、珠宝、珐琅制品和彩色玻璃就是漂亮东西的具体体现……对哥特式艺术和建筑的发展来说,这都是很幸运的。”

苏热尔的一段铭文:

“混沌的心灵通过物质的东西升向真理,

当它看见真理之光,就从沉沦中复活。”

关于书,就先说这么多吧,回头再写一篇关于“旅游”的部落格,也是受到这本书开篇第一节的启发。~咔咔