《王小波散文》是一本由王小波著作,人民文学出版社出版的平装图书,本书定价:22.00元,页数:269,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《王小波散文》精选点评:

●深切地喜欢他和李银河的爱情,不过小时候不懂,看他的文章也没有多大的感受,长大后懂了,决定重新看一下王小波的作品。

●甘为走狗

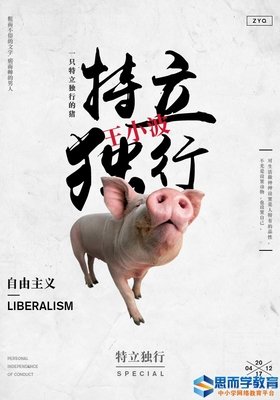

●沉默的大多数 肚子里的战争 一只特立独行的猪 读了大半本,最后还了~

●启蒙

●虽然我看不太懂。。

●太会写了!适合长期反复阅读,提神醒脑,有助思考

●岁月虽长,但值等待

●我喜欢这人的调调

●有些文章还挺有黑色幽默的感觉。有些吧,我个人感觉索然无味。或者说,对于以文革阶段为背景的文章小说都不感兴趣。如果可以,我给三星半吧~

●有深度的作者。

《王小波散文》读后感(一):追求思维的乐趣才能得到真正的快乐

刚看的时候是有些不耐烦的,只觉得你尽说着些虚无缥缈的东西,言之无物,丝毫不能让我体会到什么乐趣。

慢慢看下去却也能慢慢的看出更多的东西出来。在我看来,开篇《思维的乐趣》便直指他的生活态度,也是这整本散文的基调,珍视、热爱自己的理性才能有真正精彩的生活。

从这条最基本的准则而推出的一系列观点态度便是面对世事值得遵循的态度。不要固守传统,不要死抱教条,抛开成见,尊重生命,尊重事实,尊重自己的内心和良知,重视精神层面的快乐。

但我相信更重要的是这些都是要靠自己体会、琢磨出来的,不是像背课文一样牢记心中,一日三省。这样的人生才能得到最好的馈赠。

《王小波散文》读后感(二):评论王小波散文

如果说要用一个作家代表一个时代,王小波可以称的上是七十年代的文学代表,七十年代的社会,七十年代青年的对未来的彷徨未知,对社会的反思探索。七十年代是一个起承转合的时代,文革的阴影还在,年轻的文学好爱者也在探索社会。读王小波的散文,黑色幽默,调侃自嘲中对人类历史和当代社会的思考,语言诙谐却深刻,王小波是游离在体制外的作家。这本散文集我并没有全看完,印象较深的是思维的乐趣和沉默的大多数,中国知识分子和中古遗风,基本上是属于一种格调的,通过自身的经历(年轻是到云南插队时的感悟)来质问来怀疑社会所普遍认为的真理,王小波的意义在哪里,他是七十年代的人在经历了巨大的人生转折,在一种狂热的偏激氛围下的自由精神,是对世界本源的思考,对人性本质的追求。是颠覆,否定那些曾经的口号真理,记得人性的逆转里王小波引用了罗素的观点:逆转人性必须有三个因素,无价值的劳动和暴力的威胁,人性的脆弱。然后用中国古代的例子简单论述,而读者就可以凭这点想到当代,想到未来。王小波是在教会我们用自己的思想思考。

《王小波散文》读后感(三):你就是那只特立独行的猪

在《爱你就像爱生命》里,李银河如此评价王小波:行吟诗人、思想自由者、浪漫骑士。而在此书,思想自由则体现的更加淋漓尽致。

如果你是一个墨守成规,遵从三从四德的传统之人,那么此书的许多观点立场恐怕要颠覆你根深蒂固的观念了。他用嬉笑怒骂的姿态说出圣人孔孟对我们的思想的束缚。他强调知识是平等、自由的,是有理有据,能够让人信服的,它与“夫子曰”不同,更不是什么红头文件,不需要凭借身份使人相信。读完此书,你会觉得学习是一件快乐的事,智慧是一种乐趣,文史可以“温故”,科学可以“知新”,活着就应该做点有趣的事。

他会用幽默诙谐的笔调告诉你,身为行货这个不幸事实,而当年背得滚瓜烂熟的孔孟之道竟全是“行货言论”。他不安于哲人王对生活的设置,主张参差多态是幸福的本源,把什么都规定了就无幸福可言。他用自嘲的口吻诉说自己老三届的遭遇,通过他,你可以看到文革年代各种惊世骇俗的现象,而有些人竟对此安之若素。他对人性的拷问,发人深省。一些道理简单明了,不言自明,人的生命必然是高于国家的一根稻草,就像承认一加一等于二这个事实。你做出的牺牲,受过的苦必须是要有价值的,否则就谈不上崇高。这让我想起从小被灌输的观念,“集体利益大于个人利益,当个人利益与集体利益冲突时,服从集体利益”,读完此书,你必须重新思考赖宁的牺牲是否有意义,是不是真的值得推崇。

他对孔孟程朱的批判,也许让你觉得大言不惭,甚至是“大逆不道”。但,当你看完《我的师承》,你会发现他是如此谦卑,他对王道乾和查良铮的敬畏之心跃然纸上。他会毫不吝啬的和你分享自己喜爱尊敬的作家,并自嘲自己的文字粗糙。整本书中,随处可见“罗素先生”这些字眼,他常引用罗素的话,并以此作为论据。

他冷嘲热讽、老辣诙谐,说出简单自明的道理,让你恍然大悟,大呼过瘾,而这些道理又常被我们忽视,或者,我们一直知晓,只是没人敢说。偶尔冒出一句冷笑话,让你忍俊不禁。无论世道多么荒诞不经,他从不愿随波逐流,他要求自己明辨是非,用自己的头脑冷静思考,用心眼看这世界。

《王小波散文》读后感(四):怀念小波(六)你丫就是一行货

在小波的杂文与小说中,有一个贯穿始终的问题,就是身份意识。这是一个上世纪八九十年代被评论得近乎烂了的问题,让很多知识分子焦头烂额,争吵不休,到现在还是众说纷纭,各执一词,也没有形成统一意见的趋势。相对于学者们的正襟危坐,小波倒是以嬉笑怒骂的姿态说出了一个真相,我们可能都是“行货”,这是他的身份意识。

“行货”一词,不是褒义词,有些猥琐色彩,大抵就是劣等物件的意思,要是谁瞅谁大喊:“你个行货”,意思和“你是一只蠢猪”,或者“你丫不是人”差不多,骂的狠劲虽然比操字诀的国骂显得温和,但在侮辱人格方面绝对过之甚多,还有什么比否认是人群众的一员更残酷的呢!而且,行货还有一层归属涵义,货物总归是有主人的,有一个词语和它比较接近,就是奴隶,可以随意买卖,可以任意凌辱,而不必取得他的同意。

小波在《行货感和文化相对主义》一文中,从《水浒传》中神行太保戴宗与宋江间的一段经历讲起,说宋江被刺配到江州,归老戴管。老戴向他要好处,宋不给,老戴火了,说你就是我的行货,我想怎么着都成。这让小波想起了自己的身世,上山下乡,像个物件一样被呼来唤去,被指示着干尽荒唐事,十足一个行货。如何衡量自己是不是行货,小波总结出了一个标准:人家拿你干了什么或对你有任何一种评价,都无须向你解释或征得你的同意。“人家”一词指向很多,可以是某一人群,可以是政治机器,可以是黑帮势力。

小波年轻时候的经历,与许多生于上世纪五十年代的人大同小异,被一声号召,奔赴山乡,没有谁来征求他的意见,也没有谁在乎他是愿意还是不愿意,这就是行货。如果说在曾经的阶级年代,政治理想吞噬一切,那在如今的经济年代,金钱已无往不胜,也无处不入,只要有利益的地方,不管你愿意还是愿意,没有人会在乎你的意见,比如各大城市的大兴土木、城市拆迁,就算你一百个不愿意,最后你还得乖乖搬走。

小波进一步说,“中国的许多典籍,自孔孟以来,讲的全是行货言论。”这话够决然,也够深刻,行货理论的背后就是奴隶哲学,有货物,就有主子,就有管制过程和折磨程序。行货一词与鲁迅先生当年的奴隶言论有异曲同工之妙。只是先生当年批判的倾向于国民性——奴隶坐稳或者不得的年代,而小波笔下强调的是社会对人的捉弄。

捉弄,源于不尊重,甚至对人的蔑视,这在古老的中国几乎是一个堪称历史悠久的“伟大”传统。虽然孟老夫子说过一些民贵君轻的疯话,估计他自己都会失掉自信,如果他能看到哪怕一小段民被侮辱的历史。所以我实在很难相信,主人公意识从何谈起,从何而来?一群行货罢了!我听过很多教授、学者讨论过时下的身份焦虑问题,当然头头是道。可在我看来,这几乎是一个伪命题。犹如还未吃饱饭,就开始做起如何休闲的美梦来!摆脱行货感是一个很要紧的事情。至于如何摆脱,药方在哪里,真是一个问题,我也不知道,就算小波知道,也没法说。至于无法说的原因,大家心知肚明。

行货一说,在小波这里还意味着另外一层意思,就是对上世纪六七十年代的重新评估。 我个人觉得这很重要,因为如今有一些那年代过来的哥们,在用一种审美的态势来看待那个年代,比如《与青春有关的日子》、《血色浪漫》,不过千万别忘了,他们是红色贵族、大院子弟,他们受到的伤害相对于那些平民弟子,要少很多,至少回城、招工、考大学时,他们立刻依靠父辈们的关系,脱离农村,依然是红色一族。可是那些平民的孩子,青春被腰斩,时光被屠宰,希望被剿灭,无所依靠,等到最后回到家里,有的年已不惑,一切都晚了!我们看到的这些影片、书籍,不痛不痒地做一些批评,却美化、装扮那段该死的岁月,简直是犯混,是炫耀,是好了伤疤忘了疼。

小波在《人性的逆转》一文中,对此说得更为彻底,“有些人认为这种经历(七十年代的青年人经历的一切)是一种崇高的感受,我就断然反对,而且认为这种想法是病态的……七十年代对于大多数中国人来说,是个极痛苦的年代。很多年轻人做出了巨大的自我牺牲,而且这种牺牲毫无价值。”被逼着为毫无价值的东西做牺牲,就是行货。小波的分析还在深入,他从弗洛伊德心理学一个原理入手——“假如人生活在一种无力改变的痛苦中,就会转而爱上这种痛苦,把它视为一种快乐”,继而认定在忍受了那些痛苦、做出了牺牲之后,说的那些所谓困难崇高的审美冲动,近乎是一种受虐狂的特征,自己骗自己。如果还认为人,必须吃一些苦,受一些罪,才能成长,才算崇高。这种想法不但有害,而且有病。

赞美毫无价值的苦难是犯混,那是否意味着过去的七十年代就该从我们的记忆中抹去?显然不是。我们至少得从那些把戏中,学习到一些什么,醒悟到一些道理。从这个角度而言,罪恶、噩梦也是另一种意义上的财富。如何看待远去的七十年代,是一个很大很严肃的问题。小波认为,那是一段无理智、无趣、荒唐的年代,它唯一的价值就是告诉我们,什么样的时代是最丑陋的时代。什么是无理智的年代,小波做了个简单而精辟的解释:“就是伽利略认罪,承认地球不转的年代,也是拉瓦锡上断头台的年代;是茨威格服毒自杀的年代,也是老舍跳进太平湖的年代”。无法否认,小波这样几个例子,很深刻地说明了问题。无理智时代不仅仅反科学,也反文艺,反人道,堪称恐怖。

我们曾经读过一些关于那个年代的作品,在知青小说、寻根小说方面都有一些,比如阿城的《棋王》、张贤亮的《男人的一半是女人》等等。小波自己举了两个例子,来说明自己的想法。一个是徐迟先生的报告文学《哥德巴赫猜想》,一个就是阿城的小说《棋王》。他的态度很明确,这两篇作品都写得很浪漫,很煽情,但似乎偏离了小说的原核。陈景润先生未必幸福,因为缺乏交流,没有与同行共享。棋王未必幸福,因为无聊没事干而下棋的生活不值得过,那和手淫性质一样。大家都是行货,所谓主人翁意识,到底是谁在哄骗我们?当然,小波对这两篇小说的看法,肯定很多人不同意。这很正常,看问题的角度不一样,结论自然不一样。

《王小波散文》读后感(五):重读王小波,谈人生性价比

版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。

作者:漫天(来自豆瓣)

来源:https://www.douban.com/note/561833211/

放假闲时无聊,翻旧书来看,重拾书架角落里的《王小波散文》。刚读完书中头两篇,便激动不可言。书是高中时代买的,当时买书是唯一的课后乐趣,年纪小不忧愁,爱新奇真胆大,心情来了乱买一通,买了读不懂的就置放在书架,于是手头的书目混杂丰富。看着日益填满的书柜,也寄托了不少青春时期的孤独感。

随着年龄增长,买书便学了乖。在网络主流的今天,电子书也上了道,买书和逛超市买日常用品便是同样,要性价比,要三思而后行。首先是在卓越和当当对比价钱,对比书评,众口道好的,再放进购书单,其次是针对性地买书,学什么就买什么书罢,闲书可看但少买,最后是不要冒险,看准了买,买回来不读便是浪费。于是,眼见畅销书越来越畅销,冷门书也越来越冷门。逛街、刷微博、聊微信……娱乐渠道多得怕是一天24小时都玩不痛快,连时间都要性价比的安排了,书更是忙得来不及翻。

商品要性价比,看书要性价比,人生更要性价比。时间和时代匆匆催人往前跑,自身太宝贵,不敢有一丝一毫的浪费,所以,不谈性价比谈什么!付出当然谈回报,读书也要见成效,恨不能每天睡觉闭眼前,回想这一天,能把脑容量输入值明白清楚计算出来。数值让人有安全感。我要拥有最大值!念头不知不觉扎根了起来。如何拥有最大值?什么才是最大值?要有标准才行,首选当然是跟随大众指标,纠正思想是第一课,要自律,要刻苦,要坚持。自律是有效率地规划时间,保证自己正踩点,刻苦是早起,可以熬夜但不敢多睡,坚持是打鸡血,你看那谁谁谁,比较方知路还长。如此,统一的标准催生了彼此相似的心态,在安定中求成长是提高人生性价比的一般做法。人嘛,先求环境安定,圈养动物般地圈养自己,接着为自我的行为和思想活动划范围,应该做的与不该做的对号入座,这样一来,就能更快地在偌大的社会里找到人生目标好为之奋斗,同时避免走出圈外不必要地浪费自我。

活着总是辛苦,但标准从来由不得你,一套套无穷无尽,乐意不乐意它都安然存在,你弱小,它便强大。人又偏偏是天生受虐狂,削尖了脑袋往里钻,争前恐后地为自己打名号,圈地盘,圈得越多保障也越多,前程耗不起,浪费时间就是浪费生命。

谈性价比的人生犹如只看性价比的书,你可能拥有了最好的“大众情人”,但这“大众情人”却未必是你心目中的可人儿。当夜一点点暗了下来,又一点点亮了起来,内心无名的落寞越发强烈,孤独与荒凉,无处排解也无从寄托,您若不起身抗争,命运的洪流便就此淹没了你。

今夜,重读一本高中时没读明白的书,并真真读出其中的乐趣来,让我兴奋不已。这一次再读王小波,我的内心禁不住翩翩飞出小蝴蝶,在新天地间,感受他的才情信口拈来,话语妙趣里饱含哲思。这人真有趣儿。照片里的他歪咧着嘴笑,一副不拘世事百态的摸样,写起文章来,却独他一家,别人一万个抄不来。这人真有趣儿,经历了灾难的“文化革命”,怎么标准规矩在他身上丝毫不见踪影?更是特立独行,风趣笑谈。这人真有趣儿。这样的活法真有趣。

若非真要追求人生的性价比?那为何还对这字里行间的有趣心生向往?疑问使人察觉内心自然的能量。一边是有趣从来不在任何一条标准里,一边是教育培养了许多乖宝宝,却从来不有趣。两边就如人生的黑面与白面,无法简单地把它归类成对与错,对了赞扬,错了剔除,大部分时候它们搅在一起形成一股能量在内心涌动,浑然组成一个人。“人的生命里有一种能量,它使你不安宁。说它是欲望也行,幻想也行,妄想也行,总之它不可能停下来,它需要一个表达形式。这个形式可能是革命,也可能是爱情;可能是搬一块石头,也可能是写一首诗。只要这个形式和生命力里的这个能量吻合了,就有了一个完美的过程。” 顾城如此写。

所以,人的内心不安定。它沸腾不息地在寻找一种生命的形式,付出是心甘情愿、漫长的时间是沉淀。它使人痛苦,使人挣扎,使人迷茫,不能计算、不能比较、不能道明白。那索性不要它罢,划清界限,它是它,我是我。冷漠它、无视它、强迫它,它必然不敢再作祟,它便就此沉默了。王小波写道:“人无论伟大还是卑贱,对于自己,就是最深微的“自己”却不十分了然。这个“自我”在很多人身上都沉默了。这些人也就沉默了,日复一日过着和昨日一样的生活。在另外一些人身上,它就沸腾不息,给它的主人带来无穷无尽的苦难。”……“我希望我的“自我”永远“吱吱”地响,翻腾不休,就像火炭上的一滴糖。”

书籍对于我就是这样一种贴合生命的形式,仿佛是时间流道中的任意门,连通了过去、现在和未来。打开一本书,进入一道任意门,浩瀚的时空吸引你,包容了你。思维的新鲜轻盈冲破现实中惯性的保护圈,混乱打破有序,丰富取代单一,失去平衡也变成好玩的事儿。通过一本旧书,现在的我感受到了过去的我,曾经的不忧愁、爱新奇、真胆大。不忧愁,做好当下。爱新奇,岁月如新。真胆大,坚持自我。恍然间,当时的满满憧憬仿佛又再一次在今天的身体里得到确认,一念之间,奇妙不可言。

2013年7月