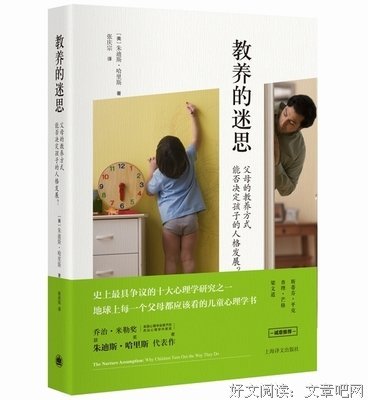

《教養的迷思》是一本由茱蒂.哈里斯 (Judith R.Harris)著作,商周出版出版的图书,本书定价:2000年06月01日,页数:,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《教養的迷思》精选点评:

●好书,读来欲罢不能。

●作者反驳父母决定论,支持同侪决定论。但是作者一方面通过歧视性的选择材料,另一方面在材料和结论之间跨越巨大的逻辑鸿沟让她本身的结论充满了可疑。可以确认的是,同侪和父母同样具有影响力,但从书中更能得出的逻辑结论是父母子女之间关系的失败导致了同侪之间放大的影响力。

●有些书在说你已经知道的东西,有些书在讲你完全不知道的领域。这本书是在讲你以为你自己知道的领域,但以一种完全不同的观点。好的父母真的可以教出好的孩子吗? 很多颇为颠覆的观点,推荐所有的爸爸妈妈看。

●点背不能怨父母,要怪社会!

●《The Nurture Assumption》 中文版,成长的小圈子

●很符合孟母三迁的观念,同侪更能影响人格

●追根溯源,探讨男女有别的问题。后辈想的太天真了。记忆远不如人们相信的那般可信。我并没有天真到相信每一片乌云背后都有阳光,有些乌云彻头彻尾都是灰色的

●1. 非学术类书籍,毕竟通本没有作者自己的研究,引用也多是做例子自行阐述解释;2. 是一本很好的书,好的点在于提供新角度看问题,且对新角度的铺陈也做得很好,水到渠成易于让人接受;3. 想要重点表扬一下翻译洪兰老师。她自己学术水平就很高,但关键中文也很好,译本非常自然流畅。

●多在談“what”,非专业人士更喜欢“how”.

●所以,不可以再拿“父母没教育好自己”给自己的不当行径和不顺经历当借口

《教養的迷思》读后感(一):好像在看李光耀自传,不太相信他的观点

作者的风格很像新加坡那位开国总理李光耀,读的时候能感觉到他们性格很像。而且李也谈过类似的问题,他们的观点是一致的。

他的推理方式完全是结果导向的,感觉引用的结论有一些不太靠谱,有先入为主的迹象,似乎是引用各种实验来证明他认定的观点。

《教養的迷思》读后感(二):从废话中找到真理

我认为书中所说的并非“教养决定孩子”这一事实的反驳,而是先把“教养决定孩子”推到了“教养完全决定孩子”这个极端,而后在反驳说很多方面教养不能决定,以及社会对孩子的影响也很大。

根本谈不到颠覆性。一个显然的证明是,书中的例子都是很普通的例子,心理学家以及非心理学家众所周知的事实,不可能每个人都忽视。

我猜测可能是作者过去没有学好,在这方面的认识有误解,现在发现自己错了,就误以为别人也跟他一样都错了。

《教養的迷思》读后感(三):很幸运,哈里斯没有得到博士学位,没有留在哈佛,或师从某位教授

看了有人写书评说这本书是废话,我觉得有必要站出来说一下,我自己的感受。

我觉得很幸运的是哈里斯没有留在哈佛,没有在心理系继续就读或就职,而是许多年都在写大学教科书,有机会大量的阅读,而不仅限与某一学派,或师从某位教授。

三十七年前,哈佛大学不给哈里斯博士学位。而三十七年后的1997年,却因《心理学评论》的文章而得到了最佳新作奖。

而关于这本书,我想“白垩纪动物”的书评已经作了最好的注解。

《教養的迷思》读后感(四):读后感

我很欣喜,能在茫茫的育儿书籍中遇到这本书。 跟我读其他喜爱的书籍一样,这本书我在读的过程中常常有舍不得读完的感觉,作者的每一个章节都能令我掩卷陷入沉思,都值得我再三回味。 这种奇妙的感觉.....(电子版免费送啦)

在我眼中99%的家长并不懂得如何教育孩子或者在用错误的方法来教育孩子,这本书力荐给所有准父母或者已经成为父母的人们!必读的经典书籍!(电子版免费送啦)

我不仅有电子版,还有新编未删减版,免费赠送.

《教養的迷思》读后感(五):这是本解决父母焦虑的书

读完这本书,终于能正视一件事,即,育儿书并不解决育儿问题,他们都只能暂缓父母焦虑。边读边认同并描绘未来愿景都好似止痛剂,过时无效。

由于这本书并不给出方法或意见,只有证明无数育儿理论是悖论的例子,很显然地,对读者会施以两种作用力。良性的一面是,若读者能正视育儿经只是种营销手段并慢慢跳脱,就有一定概率能减轻家庭焦虑,不至于给幼儿过多(本不属于他们的)权力或压力。非良性的一面是,若读者从此对育儿书怀疑论,则加深了其对命运论的认同,个人努力在家庭内部的作用会相对弱化,当然这种弱化在这个时代也是非常微小的,选择同侪环境亦是变相鼓励个人努力及竞争。

另外,在目前偏(爱)西化的教养环境中,此书不啻是对华人教养的一种认同和鼓舞,保持家庭对幼儿的影响,能平衡同侪影响。关于这点不由令人联想到六十年前的那场运动,揣测下领导人也许只希望学生生长暴露在一种思潮下,就不会去注意那0.5%的人类基因的不同。或许这真的是那位领导人的理想,只是基数太大变量不可控罢了。