《乌力波(2)》是一本由乌力波中国编 / 主编:蝼冢 / 副主编:贾勤 / 恶鸟 /著作,新世界出版社出版的精装图书,本书定价:88.00,页数:500,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《乌力波(2)》精选点评:

●两年前参与的书,有翻译《雷蒙·格诺:数学与文学的结合》一篇。

●有趣

●很失望。

●纯为《风格练习》。排版实在有点令人不适……

●非常牛逼,文字变成乐高了喂!

●里面的大半国内作者都配不上“乌力波”这个词。

●两星半不入,两条线:依托于数学的“客观性”与依托于语言的“潜在性”。“潜在性”要求文本reproductive而数学中的排列组合矩阵乘积都有明确的界限,如何理解本质上的矛盾,后嗣到了一定的代数就注定灭亡?see I don‘t get it

●尽力了,读不懂,弃之。

●粗略的翻完了。一种很奇怪的感觉。。。反正就是不太舒服。。但有总比没有好。。

●关于何为“建造它们从中逃脱的迷宫的老鼠”的详细说明之一。

《乌力波(2)》读后感(一):鲁北晚报 全版推介

鲁北晚报 全版推介

http://ep.bzcm.net/lbwb/html/2013-04/19/node_27.htm

鲁北晚报 全版推介

http://ep.bzcm.net/lbwb/html/2013-04/19/node_27.htm

《乌力波(2)》读后感(二):Exercices De Style de Raymond Queneau

L'œuvre nous raconte la même histoire avec 99 styles. Cette forme de la littérature m’inspire une manière d’écriture qui diffère beaucoup de la narration traditionnelle, celle-ci conduit nécessairement au mythe de la littérature dans lequel on peut toujours trouver « le génie » d’un auteur ou « l’inspiration » divine, ces deux mots estompés est constamment considéré comme un pouvoir spécial qui appartient seulement au auteur lui-même, Roland Barthes souligne que ce génie d’un auteur est conçu romantiquement comme un secret individuel, à peine explicable.

《乌力波(2)》读后感(三):代前言:文献宇宙和百万亿首诗

文献宇宙和百万亿首诗

(代前言)

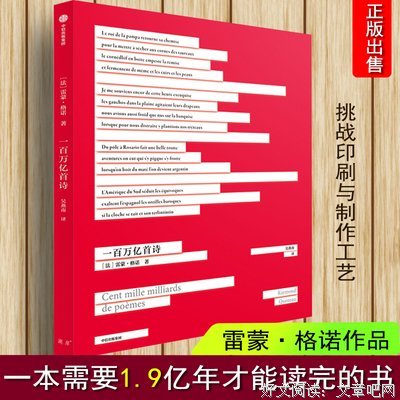

《乌力波》(2)对“乌力波”介入地更深刻,雷蒙•格诺及其作品有了一个全面介绍。关于他是否是乌力波的创始人问题,我们译介了法国乌力波人的内部观点。这是一个历史问题。但不管怎么说,格诺为乌力波创作的《百万亿首诗》(Cent mille milliards de poèmes)是乌力波走向世界舞台的号角,也彻底的在达达主义之外,走上了“限制”下写作的道路,为写作与文本寻找到“客观性”找到了可以立身的理由,且坚不可摧。

《百万亿首诗》被认为是理想的复杂书写形式的代表:由十首十四行诗组成,每一首十四行诗的任一诗行都可以与其它九首相对应的诗行互换;因此,这十首十四行诗就有了10的14次方种可能,变成100,000,000,000,000首诗。设若24小时不间断地阅读此书,那么需要190,258,751年才能读完。事实上,这就变成一首读不完的诗。因为人生周期的缘故,我们不可能读完它。它在有生之年获得了自我运转的能力。而它看起来却是如此的简洁、透彻。这个文本在计算机时代实现了模型,只要鼠标移动到模型上,诗行自动翻滚,一首新的商籁体诗自动生成。而它的初版仅将这些十四行诗印在十张连续的右侧书页上(图见《乌力波》第一期扉页),每一页被切割成14个长条,每一长条上有一行诗,读者可以通过翻动诗行条,自由组合成百万亿首诗。它们看起来就像瞑目寱语;但这十首十四行诗依旧各有一个基本主题(1)南美,(2)古希腊,(3)海,(4)印度,(5)意大利,(6)访问巴黎,(7)双生,(8)诗歌,(9)餐饮,(10)死亡。《百万亿首诗》使人们进一步认识到提炼文本的内在规律和客观性之可能。《百万亿首诗》和雷蒙•格诺的其它写作一样,没有传统的叙事,本期全译的《风格练习》可一窥格诺式的小说叙事风格。

《百万亿首诗》的面世是格诺从达达主义突围的成功,尽管我们仍然可以将乌力波看作是从达达主义之树上脱蒂的果实。格诺和布勒东之间有说不清的恩仇,不可否认的是格诺曾经是一个超现实主义信徒——无疑的,二次世界大战给人类带来的深层次的阴霾同样也笼罩过格诺的心头,这似乎是我们至今为止,对于战争和人类情绪――表现为艺术行为的最好解释。格诺是最早反对布勒东的人之一,因此尽早的走向了达达的反面,即在形式限制下的想象力。而跟一种无限制的文学艺术行为比勘,乌力波是一种“限制的文学”,我们不断强调这点,因为同时也在强调乌力波文本的无限性。因为这种限制在乌力波信徒身上表现为寻找文本的宇宙规律,即客观性,所以格诺创造出了《百万亿首诗》,而佩雷克创造了《人生拼图版》(又译《生活使用说明》——卡尔维诺在《未来千年文学备忘录》里赞美这是繁复小说(不可量计的因素合而为一)的杰出代表作品。佩雷克(见《乌力波》第三期)的这座房子里的一切都在描述之列,剖开来看,这是一个国际象棋的棋盘(原型),他在自己的作品中走完了每一步棋。格诺和佩雷克等乌力波人是要在规则和限制之中找到想象力,所以数学、计算机专家、核能物理学家,等等,成了他们天然的盟友,事实上,在乌力波名单上我们也确实看到了这样一些人的存在。吊诡的是,杜尚在临终前几年出奇地申明,加入了乌力波阵营,尽管当时的乌力波只有为数不多的人。乌力波的思想资源是整个战后的巴黎。乌力波本身则以更加开放的姿态迎接那些学术上的“波动”,超文本主义的罗兰•巴特、人类学领域的克劳德-列维斯特劳斯、俄国形式主义等这些都在乌力波人的圈子范畴。但时至今日,法国乌力波也没有超过四十人。而其思想应跃而起的可以称作乌力波的人和作品却风起云涌,波及到音乐、绘画、电影等其他领域,前面都冠以乌力波。乌力波的这种限制在文学上首先获得掌声和喝彩的无疑是卡尔维诺,他的作品充满奇异而明澈的潮汐般的诗性想象力。这种清晰正在来自卡尔维诺对限制的形式的近乎残忍的克制,其诗性想象力又是证明限制不是文学和想象力负面作用的最好解释。接力而起的乌力波杰出作品不断产生,相继的英语世界对乌力波文学作品和理论的研究与出版,局部的扩散着乌力波潮汐的影响力。但是奇怪的是,乌力波团体的写作,至今都很陌生,在法国人中间也不例外。他们有规律而又秘密的聚会形式为其增添了不少神秘性,而这个团队的成员之高智商性令人生畏。当然,对这种区别的认识是后来的事情。约翰•巴斯在辨认这种限制的时候,把它认作“晶体”,或者晶体结构。

然而《百万亿首诗》的直接灵感却来自巴赫的赋格,而赋格原理皆源自欧几里得(约公元前330年—前275年),即他在《几何原本》中所运用的由定义、公理、公设、命题(包括作图和定理)组成体系的数学方法,本书最初的名字“原本”在古希腊文的意思是“关于宇宙原理的研究”。此书之几何思想不仅仅只是对巴赫这样的人有决定性影响,而是对整个欧洲和人类世界的思想影响深刻,牛顿、斯宾诺莎、爱因斯坦,这些人物都在《几何原本》的“原本”思想笼罩之下。“原本”和中国的易学结合,也产生了划时代的著作,清代经学大师焦里堂对《几何原本》的热衷在同时代人中或许也是屈指可数的。他以“比例、时行、旁通、相错”将《周易》所有文字构成完整体系,成为新的解释系统,其成就也成为有清一代易学的高峰。这仍然可以看作《几何原本》在中国的一个奇特传承。它和《周易》的结构体系是如此的具有原生性、亲和性,而至近代尚有薛学潜等人沿着爱因斯坦的道路继续推进周易的“原本”研究。我们看到的或许是乌力波在文学上的奇异,而其本质却是乌力波的雄心在寻找“宇宙规律”之文学形式。好比巴赫在音乐中领悟到的一样,音乐即宇宙。因此,将客观性作为一个宇宙延伸性问题成为绕不过去的问题,文学性即客观性,是其基本的认识。无论小说还是诗歌,都是如此。小说和诗歌之不同,在于诗歌的秩序是可以通过声音直接感知,韵律是自然规律,是声音的秩序感。而在乐理上,这些是具体的,乃原理本身,所以诗歌本身具有客观性。小说也有其叙事规律和结构事实,这些规律也当作客观性加以发挥。小说和诗歌之客观性的一面被乌力波人当作更本真的东西,这些客观性一方面是物质运动本身的规律,一方面要通过语言和声音作为媒介展示出来,最终通过人类的工作表达出来——或许我们仍然认为“心灵之魅”挥之不去。事物的客观性和人类的心灵之间通过语言的合约达成的合作——乌力波强调了客观性一面,使其成为公理的写作因此变得和自然科学十分接近。也可以说,他们正在把艺术作为事物的公理的存在而努力追求着。它本身具有的客观性使其和数学物理等学科进一步突出了其特色。而作为艺术本身而言,她永远是唯心的——也就是说不管如何庞大的文本它必须承受心灵的过滤,有所心得,没有心得即丧失灵性,走向了人存在的反面——反人类。在限制之下——公理的限制,想象力得到的是合理的呈现,而不是无序、混乱——这是其结构和诗学价值,也是关于人的这部分的价值。艺术作为客观性来创作的本质,是将其学科化,并将客观性像对待数理化一样的科学来对待,以期通过文本展示语言-事物-心灵三者之间的特色。而在汉语,“文字”二字之其本义是如此的恰如其分,“文”即符号,“字”即孳,孕育。它站在潜在性的源头。

《百万亿首诗》由有限的无限性导致乌力波人对传统时间进行了重新定义。卡尔维诺《未来千年文学备忘录》中的“千年”,即源自乌力波时间:一年等于一百年。这里的“千年”实际上是“十年”。此讲稿没有写完而卡尔维诺不幸逝世,此“千年”一直被误读。但是“千年”带来的感官上的加速度正是乌力波文本的正常行为,它长驱直入地把我们导入文学的现代性:文本无限繁殖的同时如何更本质而简约地写作。在今天,我们面对的是没有质量的书本,是无限可集成的图书时代,我们可称之为文献宇宙。我们要重新定义文字、语言和书写活动。因此,乌力波人的文本引导与计算机的道路也是同时代的产物。书写或许更加古老,但是人类思维本质并没有跨越几个千年。在这点上,乌力波文本释放了我们对传统集成所存在的负荷力之担忧。

文学、艺术,其本身并没有变得更加伟大,显然是人们对它们的认识在发生变化。中国乌力波式的创作最近集解为一种实验的姿态,它们所开出的乌力波传统不同于法国乌力波,从詹姆斯•乔伊斯、安德烈•别雷、弗拉基米尔•纳博科、博尔赫斯、翁贝托•埃科、托马斯•品钦,再到拉美或者一些第三世界国家的优秀作家、比如米洛拉德•帕维奇,再到本土的博物学、甚至经学传统等等。中国作家的这种转变实际上有两点特别值得指出,一个是作家学者化,一个作家百科全书化。在艺术性上具体的表现为告别简单的“乡土”、简单的“人性”与简单的“讲故事”。而中国教育体制的转变,即从传统书院转变为现代分科教育体制下的学校,使得创作者队伍变得更加复杂精英化,更多的创作者具有世界眼光。本土作家“卖萌”的时代似乎已经遭遇终结,莫言或许就是这样一个终结者,尽管他不能代表他那一代人的总体成就。中国文学本身的内涵和创造性发生着质的变化。其中的一部分实验作者我们把他叫做COULIPO(中国乌力波)。这似乎表明,他们接受了以上两种转变,不会再走二十世纪中后期那批作家的道路。但是还会摇摆下去,好比当年的“科玄之争”。卡尔维诺说的文学的理想是“种族完美充分的进化”,适用于种种艺术行为吧。大家都想在这种争吵中获益,但对COULIPO而言,乌力波之客观性带给我们的启发更大。

最后简单介绍一些本期看点,大家可以在目录相应条款中查看正文介绍。除了乌力波人单元围绕“乌力波之父”格诺展开之外,尚继续收录COULIPO作品,译介文本特提罗池先生费力十余年译注詹姆斯•乔伊斯《芬妮根氏围客》(Finnegans Wake)(又译《芬尼根守灵夜》)在《乌力波》连载,添薪助火,此亦译界盛事也。

本书迻译文章有的来自英文,有的来自法文,因此同一篇章中的某些名句在引文或者译介者翻译时并不毫无差异,这是文本传递过程中产生的差异,这也是不同地域作者对“乌力波”阐释理解时发生的差异,我们在本书中保留了这种差异。在阅读的时候请读者注意。不足之处难免,有识之士多加斧正。

蝼 冢

2012年12月31日徕园

《乌力波(2)》读后感(四):乌力波2 全目录和简介

目录

庞卡莱之梦………………………………………………丘成桐

文献宇宙与百万亿首诗(代前言)……………………蝼冢

乌力波简史……………………让•莱斯屈尔文 戴潍娜译

乌力波人|雷蒙•格诺 | Oulipian Raymond Queneau

乌力波之父:雷蒙•格诺

(美)瓦伦•莫特

格诺与早期的乌力波…………………………………………………………王立秋 译

(法)雅克•本

乌力波人格诺………………………………………………… 林晓筱 译

在雅克•本看来,乌力波人格诺的作品不仅仅是一次纯技巧的展现,而是需要读者参与的一种文本实验。雅克•本详细地分析了格诺的作品,他抽取了其中一些为人所津津乐道的片断,对它们进行了独到的解读,这其中包括雅克•本指出的“戏仿”概念,并且对这一概念进行了细分,他指出戏仿有两种形式,并且只有两种形式:“异质戏仿”,它模仿其他的作品,以及“自我戏仿”,它的作者指涉自己的作品。而这一切都统一在乌力波的核心概念“潜在性”之中,在乌力波人看来,潜在性不仅只是一种创作技巧,更是一种文学构想,它通向一种完美,正统的现代现实主义。而正是这一点,成就了格诺,使得他成为了为数不多被潜在性所深深吸引的作家。

(法)雷蒙•格诺

潜在文学………………………………………………………清 宁 译

在这篇宣言性质的文论中,雷蒙•格诺联系前人实践,向世人介绍了乌力波文本应有的特征和乌力波的基本创作规则,同时,通过举例,探讨了作为乌力波创作的主要创作方法的“冗余”法、“S+7”法与“同-”构法。在“冗余”法中,格诺着重举了两首马拉美的诗,保留诗中押韵部分并将其俳句化后得到新的两首诗,由于马拉美的诗每一个词都有特殊的意义,所以这样做使得源文本诞生了新意。“同-”构法也是格诺重点解说的方法。

X取代Y为Z的关系………………………………………………………戴潍娜 雷 兵译

如果每个字符都用自己替代自己(即,若a2=a,b2=b, 等等.),并不用其他来替代自己(即,若ax≠a,bx≠b, 等等.),那么得出唯一可能的情形只有两个字符,12 for 3, 108 for 4,更通用表达,(n-1)n-1,n为n个字符(n> 2)。

你喜欢的一个故事………………………………………………………戴潍娜 雷 兵译

这篇文章曾提交到第83届潜在文学大会上,源于关于电脑指令的演讲和编程课程的灵感,它是一种结构类似于Francois Le Lionnais在第79次会议上提出的“树型”的文学。

(法)雅克•鲁博

雷蒙•格诺的数学方法……………………………………林晓筱 译

在雅克•鲁博看来,作为数学家的格诺和作为作家的格诺两者并无本质上的区别。在总共43条的论述中,鲁博详细地剖析了格诺游走在数学和文学之间的一次冒险。在他看来,格诺无论是作为业余的数学爱好者,还是作为自觉的作家,他都是在对“无限”进行“约束性”地实验和探索。文学中用到的词语、结构,在格诺看来可以和复杂的数学公式、定理相联系。如果说,乌力波人所强调的约束确实是有章可循的话,那么在格诺这里,他的约束就来源于数学。

(法)弗朗索瓦•勒利奥内

雷蒙•格诺:数学与文学的混合体…………………………………………戚开源 译

弗朗索瓦•勒利奥内:极为少数的人——比如帕斯卡(Pascal)和达朗伯特(d’Alembert)——作为作家(或艺术家)和数学家,既受到国家的认可,还得到民众的表彰。此外,在路易斯•卡罗尔(Lewis Carroll)和一些乌力波成员中,我想(大概)只有雷蒙•格诺能够达到这样的高度——几近完美地将诗意的灵感和数学观念融合在一起。

雷蒙•格诺文本:风格练习

风格练习………………………………………………………林晓筱 译

作为格诺创始的潜在文学工场运动的创意驱动器,《风格练习》是文学限制的精彩实践榜样。把一个故事用99种不同方式写就,每一种方式代表一种独特的文风,这个前提条件本身就是一种高级限制。在此基础之上,又催生了99种不同的子限制。

附:雷蒙•格诺的《风格练习》:从互文性观点谈多样的法语及文化差异…………………………………………………………许绮玲

格诺从起初于30年代,有一回他去聆听巴赫《赋格的艺术》演奏会,而兴起这样一个念头,也就是在文学中进行类似的主题变奏,直到他真正着手写第一批十二则的小品文,这之间,已过了近十年的时间;就这样,从1942年开始,他断断续续地写,历时四年,才完成了第一版九十九则的《风格练习》。

潜在文学工场Ⅰ| Oulipo works Ⅰ

盖世无双………………………………………………………………七格

只有一个叫巴音图的随行记者决定留下。他是一个年轻人,我也没仔细看,模样似乎还长算周正,周正的脸看上去都差不多有些熟。前些年,他刚从北京外国语学院毕业,学了一嘴流利的蒙古语,对什么都好奇,拼了小命想看看最后会发生什么事。看在他烧得一手好羊肉,以及在巴尔虎布里亚特蒙古方言上比我们更专业的知识掌握,老挺和我商量了一会儿,同意把他留下,当个厨子。

天官书:一部天书所达到的量和能…………………………海 上

所有的星座都是宇宙大生命中的穴位 它们都分别归属于四象二十八星宿。

展示古今星图:太微垣 天市垣以及北极紫微垣——上元天庭太微垣(宫) 中元北极紫微垣(宫) 下元一宫名天市。

死亡童话(最后的章节)…………………………………………彭 健

本书分五个部分,每个部分又飞若干个小节。第一部分: 死亡童话的定义(1.死亡2.童话3.死亡童话)第二部分: 死亡童话之从出生到入死(68个小节来虚构一个人的一生,追求真实感,小说的叙述手法,从相应的字数上注重事件的重要性和人生的曲折期)(存目)第三部分: 死亡童话之人类之神与魔 (1.他们 2.神与魔3.广义的神与魔4.人与广义神魔的本质区别5.人类的本质6.人类在神魔作用下的成长7.神魔与童话,死亡)(存目) 第四部分: 死亡童话之宇宙的真实与幻象 (12个小节和19个相关定义从本质上探讨存在,死亡,物质,能量,引力等等。) 第五部分: 最高层次的死亡童话及死亡童话的破灭。

镜中史…………………………………………………………………………刘博智

实际的情况是,当那一千多名巴克特里亚骑兵和一百辆刀轮战车乘坐着印度人制作的木筏渡过涅波河时,乌玛的小儿子刚刚出世,他正对这场索然无味的战争失去了兴致。在为他小儿子祈祷时,乌玛哈不合时宜地将他对整个撒松森人多舛命运的感叹投射到这场仪式化的祈祷之中,他觉得小儿子阿里安诞生在一场不朽的暮色之中,当时他的大儿子皋提亚也在场,父亲祷词中涉及到了一系列不吉利的残败词汇,这些词汇皋提亚经常会在战士洗澡时的歌谣中也听到。对每一位被族群意识喂养大的撒松森人来说,这场反叛被拖入疲沓的后果是灵魂的倦怠和肉体的懒惰,哈鲁玛神似乎在撒松森人遭受痛苦时打了哈欠,骎骎间他们已被敌人噬断了根祗。整个冬天,他们过得很糟糕。

安南故事集……………………………………………………………朱 琺

汉语的经验大抵来自北方,堆垛为经籍,层叠为史书。而南方,丛林蓊郁,气息氤氲,意味着边缘、狂妄、不经以及恠力乱神的故事。作者安于南方,在那片曾经叫安南的,曾经用汉字书写的地方钩辑旧籍,转录与改写了那些在口头上与故纸间传存的荒诞恠异情节。这些故事从拣选到重述,旨在继承从叶芝、小泉八云到卡尔维诺、安吉拉•卡特一脉相续的传统,回到元气淋漓的民间叙事,从中凿虚汲深,为小说寻求不同于既有精致而充分的格局、技法与动力;此外,作者撰写了等量齐观的注释与案语,与故事上下分栏,则意在建构非线性的叙述景观,而愿厕身在乌力波之列。

潜在文学工场Ⅱ| Oulipo works Ⅱ

(法)雅克•鲁博(Jacques Roubaud)

昔日之旅………………………………………………………………杜苏译

(美)伊丽莎白•贝尔菲奥

柏拉图《理想国》的模仿理论与万能诗歌…………………………刘金山译

Mimêtikê,“万能的模仿”是柏拉图用来表达模仿诸多东西的术语,mimêtikos,“万能的模仿者”是指称这种技艺的从事者的术语。mimeisthai的-ikê形式只用来指称对许多东西的模仿,这有助于调和《理想国》第三卷和第十卷,这一点由维克多•门萨(Victor Menza)在他的一个未出版的专题论文中所提及,本节的第一部分对他的论文借重颇多。

生成艺术:从机器作家到数码文学……………………………………………………黄鸣奋

尽管对于机器作家、艺术家所可能带来的社会影响存在种种疑虑,对利用概率论+程序所产生的作品的价值也存在种种非议,生成艺术却仍然在生成,并且似乎日趋成熟。生成艺术在20世纪的发展与数学理论的应用密切相关。法国潜在文学工场(乌力波)对此功不可没。

一首诗的物理分析……………………………………………………霍香结

作者提到的那首叫做《俄卜书》的长诗并不存在,是作者设想的一首诗的模型,本文是在此基础上进行讨论的。主要讨论了一首诗的物理部分和精神部分。

数学与中国文学的比较………………………………………………………丘成桐

数学是一门公理化的科学,所有命题必须由三段论证的逻辑方法推导出来,但这只是数学的形式,而不是数学的精髓。大部分数学著作枯燥乏味,而有些却令人叹为观止,其中的分别在哪里?大略言之,数学家以其对大自然感受的深刻肤浅,来决定研究的方向,这种感受既有其客观性,也有其主观性,后者则取决于个人的气质,气质与文化修养有关,无论是选择悬而未决的难题,或者创造新的方向,文化修养皆起着关键性的作用。文化修养是以数学的功夫为基础,自然科学为辅,但是深厚的人文知识也极为要紧,因为人文知识也致力于描述心灵对大自然的感受,所以司马迁写史记除了“通古今之变”外,也要“究天人之际”。

(意)卡洛•金兹伯格

《奶酪与蛆虫》(连载)意大利版前言……………………………王立秋 译

所谓文明社会内部不同文化层次的存在,是后来以多种形式被界定为民俗学、社会人类学、民众传统史、以及欧洲民族学的那种学科的前提。但用“文化”来界定这个在既定历史时期,由次属阶级的多种态度、信念、行为准则等等构成的复合体,是最近的事,并且是对文化人类学的借鉴。只有通过“原始文化”的概念我们才会认识到,那些曾经被家长式地描述为“文明社会中的常人”事实上拥有他们自己的文化。这样,殖民主义的不良意识就和阶级压迫的不良意识结合起来;但愿如今在口头上我们不仅超越了那种认为民俗学只是在搜集稀奇的事实的陈腐概念,也超越了那种在下层阶级的观念、新年和世界观中只看到一堆起初一直是由主导阶级——也许,在许多个世纪之前——提出的,不连贯的,碎片的理论。在这点上,一场关于次数阶级的文化和主导阶级的文化之间关系的对话开始了。在何种程度上,前者,在事实上从属于后者?而且,在什么标准上说,下层阶级文化表达了一种部分独立的内容?谈论这两个文化层次间的相互运动是否可能?

(英)艾力克斯•穆雷

阿甘本之文学实验室…………………………………………王立秋 译

词/言辞的分裂被建构出了这样的意谓,即诗在不认知其对象/客体的情况下把它占有,而哲学则在不占有的情况下认知其对象/客体。因此,在西方,词/言辞(the word)也就被分成了一种无意识的,仿若从天而降,并通过以美妙的形式再现/表征知识的对象/客体来享用它的词/言辞,和一种自为地具备一切严肃(性)和意识,却不享有其对象/客体的词/言辞——因为它不知道如何再现/表征它。

双螺旋:文本叙述隐迹手稿…………………………………………恶鸟VS芬雷

该双螺旋文本的关注点——越渡叙述——如同凭空臆造的怪物,其虚构性质,不仅让叙述者产生深深的怀疑,而且让他体验到与自我无限遭遇的快乐。在越渡叙述之中,“我”的身份性在诸多变化之中,在诸多转移之中,这是“我”的“变态”,也是“我”的同音异调的存在,还是“我”的一场迁徙途中的历险。危险总是存在的。叙述者不断地在失去他的主人,不断地在失去他的生命,这也是叙述者体验到那种无限快乐的原因,因为他总能“避坑落井”,从一个同音异调滑向另一个同音异调,这或许即是音乐之中和声得以产生的本质。所以越渡叙述,总是处在镜像叠生与异调共鸣的夹缝之中。它忽而是犯罪,忽而是刑罚,一会儿是迷狂,一会儿是分析,但它始终不曾真正是它们之中的任何一个,它必须借助一个动态的谱系才能勾勒自身的轮廓。越渡叙述借助于否定性根基这个土壤,大肆播撒语言的种子,甚至从来不曾冀望过在生命的途中或者尽头会有收获的那一刻。

千脑云计划 | A Thousand Projects

(爱尔兰)詹姆斯•乔伊斯

芬妮根氏围客(罗译连载)……………………………………………………罗 池译

詹姆斯•乔伊斯的《芬妮根守灵》自其诞生之日起,便享有天书之称。以萧乾和文洁若夫妇的精力也只译出《尤利西斯》,而对《芬妮根守灵》,近几年坊间风声较紧的两个译本正在角力中,全书均未译完。《乌力波》得到罗池先生鼎立襄助,将其未竟之稿之已经完成部分,允为《乌力波》连载。

(印度)迦梨陀娑

云使………………………………………………………………………………贾 勤 译

《云使》译本有三,金克木译本,徐梵澄译本,罗鸿新译本。新译本“稍恨其译文未尽畅”,而金、徐二老译本则是“七言迻译,虽老辈遗风,亦难餍当代”,是以贾生摩挲此章,焚膏继晷,招得迦梨陀娑之魂,得诗112首,放出种种光明来,与三种译本之外,再添一道风景。

乌力波成员及其作品(C—E)…………………………………………中国乌力波整理

读者平潭

乌力波:“知不足哉”的藤文本……………………………………………………钱弘