《六祖坛经》是一本由(唐)惠能著作,辽宁教育出版社出版的平装图书,本书定价:17.50,页数:173,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《六祖坛经》精选点评:

●读完此书最大的收获是理解了“摩诃般若波罗蜜”。

●推荐这个版本

●除了两个经典偈子,我看不懂其他,毫无吸引力

●是金刚经的细化分解版本,述六祖得悟经过. 南北顿渐,随根而得所遇而已. 忏悔,前则忏,后则悔. 是以过去,现在,未来心不可得. 法应舍之,诸明于心. 道德经读通...大家是同宗啊是也乎\( ̄︶ ̄)/

●顿教

●我看的第一本佛学典籍~~~

●若执着于空,也就不是空了

●见性成佛

●再读一遍

●序好看。

《六祖坛经》读后感(一):智慧之门

这是一本充满智慧的书。它并没有告诉人们智慧是什么,而是引领着人们走入智慧之门。

阅读它,你会看到自己的内心,会了解存在的意义,也会明白生活中许多不可解的道理。其实一切都很简单,只在一个“心”字。

《六祖坛经》读后感(二):云在青天水在瓶

南北朝时,达摩东渡,穷十年之力面壁悟道,有所成,便立禅宗,是为初祖。

五祖弘忍自知时日无多,便召集众弟子,要求作一偈,考核其品行修为。大师兄神秀不负众望,其偈为“身如菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使染尘埃”,众师弟交口称赞,争相诵读,已有推为六祖之势。刚好寺中一个不识字的伙夫,听者有心,觉得有意思,也作了一偈:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”。众弟子听到此偈,纷纷心中不忿,一个伙夫不好好烧火,却在这关键时刻砸大师兄场子。

五祖听闻其偈,心下大喜,又闻众弟子为难其人,便前来调停。见伙夫面有难色,便指了指月亮又用指关节敲了他头三下,随后散了众人。子时三刻,月华如水,夜色温柔,伙夫潜入五祖房中,五祖考核通过,授其法号慧能,又传袈裟,钵盂,是为六祖。五祖明白慧能无法在众弟子中立足,迟早会惹来杀生之祸,便要求慧能快快离开,南下传道。慧能惶恐,问可有渡口,五祖正色答到,自渡方能渡己。慧能心下明朗,辞别五祖,连忙趁着夜色溜下山。

慧能辗转多地,一路南下传道,最后落脚在广州一个寺庙,十几年来一直谨记五祖教诲,悉心钻研佛法,只是还未显名。而在北国,五祖死后,大师兄神秀传其法,也为六祖。

广州邻海,一直是海上贸易的通商口岸,有发达的海上航路。当时,广州佛门想举办一场大论坛,邀请的是各国有名望的法师,慧能近水楼台,有幸也参加了。这时,一阵清风徐来,树梢翩翩而舞,一方法师说,是风动,另一方法师说,是树动,双方各执一词,久久争执不下。慧能闻言,浅浅地一笑说,既非风动,也非树动,而是心动,又援引佛经,悉数印证,极目四野,皆心悦诚服。

《六祖坛经》读后感(三):国际著名灵性大师锡 玛塔吉谈禅宗修练

现在我们要超越思维(mind)。我已说过,思维只是个神话;而我们却总是常常活在思维层面,因此才有这么多问题出现。它们都是来自思维的。假如你己超越思维,就不会有问题要问,因为你己到达那境界。你就是不在那境界才会发问。你总是到达那境界一段短暂时间,就再掉下来。因此,我要告诉你怎去停留在那境界久一点。我没有那问题。我时常都超越思维。对你们来说,我要找个方法让你们维持着超越思维的状态。我时常告诉人们的,且效果极佳的方法是:无时无刻,正在入静与否也好,起立也好──去看看你的思维正在想什么。你是己得到自觉的灵。你必須先达到「连接」的状态。若你不是「有连接的」, 你就是做不成这功课。但若你看着思维正在想什么,静观着思维,且向思维发问:「呀!你想要什么啊?」 「你想思考什么啊?」 你会很惊讶,看着看着便会突然到达一点,变成无思虑。因此,要时刻静观着思维,它在做什么?它在想什么?思维自会停止思想。因为它不能回答,不能向一个己得自觉的灵回答。不过,你得先要超越思维。你要把自己与思维分开。你向思维发问:「思维先生,你在想要什么呢?」 「你在哪?」对着镜子也可以,你不必患自恋狂。当然不会。不过,要做的就是这样发问。......要进入无思虑,最好是看着某物,例如花朵。你的思维会立刻有反应。你就看看它在说什么。「不!我不想听!我不想听!」 只要说:「不,我什么也不想听,只想观看!」就这样,它自会渐渐消失。这原本就是禅宗想修练的功课。

——著名的霎哈嘉瑜伽创始人锡 玛塔吉

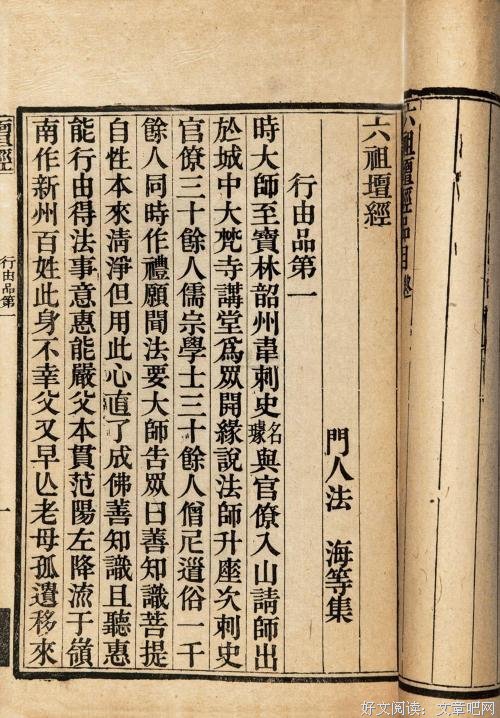

《六祖坛经》读后感(四):《六祖坛经》是唯一被尊称为“经”的中国佛教著作

《六祖坛经》,佛教禅宗典籍,禅宗代表著作之一,简称《坛经》、《六祖大师法宝坛经》,全称《南宗顿教最上大乘摩诃般若波罗蜜经六祖惠能大师于韶州大梵寺施法坛经》。是佛教唯一一本僧人所著,而被佛教界和学术界共同称之为经的禅宗著作。由禅宗六祖惠能口述,弟子法海集录而成。《坛经》记载惠能一生得法传宗的事迹和启导门徒的言教,内容丰富,文字通俗,是研究禅宗思想渊源的重要依据。由于历代辗转传抄,因而版本较多,体例互异,内容详略不同。据流通较广的金陵刻经处本,其品目为自序、般若、决疑、定慧、妙行、忏悔、机缘、顿渐、护法、付嘱等十品。《坛经》的中心思想是“见性成佛”,即所谓“唯传见性法,出世破邪宗”。性,指众生本具之成佛可能性。即“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”及“人虽有南北,佛性本无南北”。这一思想与《涅盘经》“一切众生悉有佛性”之说一脉相承。

惠能大师指导禅者修行实践的核心方法是“无念为宗,无相为体,无住为本”。无念即“于诸境上心不染”,就是不论遇到什么境界都不起心动念;无相为体,即“于相而离相”,以把握诸法的体性,知一切相皆是虚妄;无住为本,即“于诸法上念念不住”,无所系缚。于修行的次第上,一般说法认为惠能大师主张顿悟,其实是误解。惠能大师认为“不悟即佛是众生,一念悟时众生是佛”,“万法尽在自心中,顿见真如本性”,是指佛与众生的差异只在迷悟之间,但同时强调:“法即无顿渐,迷悟有迟疾”;“迷闻经累劫,悟在刹那间”,指出“法即一种,见有迟疾”,“法无顿渐,人有利钝”,明确指出了由迷转悟有量变积累的过程,客观地分析了顿悟与渐悟的关系。

《坛经》还主张唯心净土思想。认为“东方人造罪念佛求生西方,西方人造罪念佛求生何国?凡愚不了自性,不识身中净土,愿东愿西,悟人在处一般”。又说:“心地但无不善,西方去此不遥;若怀不善之心,念佛往生难到。” 惠能大师反对离开世间空谈佛法,主张“佛法在世间,不离世间觉,离世觅菩提,恰如求兔角”。指出:“若欲修行,在家亦得,不由在寺。在家能行,如东方人心善;在寺不修,如西方人心恶”。

《坛经》的思想对禅宗乃至中国佛教的发展起了重要作用。中国佛教著作被尊称为“经”的,仅此一部。

《六祖坛经》读后感(五):无题记要

菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。

天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能也。一代宗师惠能也是在这个身世凄厉的磨练下,促成了心志的成熟。

众生与佛的差别不是决定于出家与在家,抑或识字与不识字,而在于一心。

五祖称惠能:根性大利!能生为根,教习为性

行者:行者的本意系指禅院之侍者,今谓一般有志之修行者,不管带发削发,只要留在寺庙帮忙者,便成为行者。

傲骨不可无,傲气不可有。

学人之通病在于多言二字,言乃动心之果,能鱼未动心前参真如禅,便得见本来面目。——真道在悟不在说。

论生死:

世人生死事大,汝等终日只求福田,不求出离生死苦海。自性若迷,福何可救?汝等各去自看智慧,取自本心般若之性。

生死本是人生正常必经之事,尽管“吾本不愿生”也得“忽然生在世”。“吾本不愿死”,有一天亦会“忽然死期至”的,因此如何“超生了死”以及此生如何有意义的生死,是当今修行者的重点。

三恶道:地狱、饿鬼、畜生

历代心法祖师:达摩、神光、僧璨、道信,弘忍、惠能

神秀:身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。

神秀诗偈虽佳,但其所表现的境界只在修行的途中,尚未见性。自性原本是无相,而神秀句句有相,有所住,有所妄,所得只是个幻有的现象界,岂不闻凡有所相,皆是虚妄。之道理乎?

见性的工夫是要当下即是,思量既不中用,今神秀在四天十三次的趋避冲突中,被“我相,人相”等深浅善恶功过得失心所深系之,尽管下足苦工。故其表现的境界,一再强调“时时勤拂拭,勿使惹尘埃”。——落于“有”与“执”。

众生是未来佛,佛是过去的众生,人人本具最上乘的平等佛性,而菩提自性,本已超脱语言、文字、学术、思想、乃超乎平常第一义谛,人人平等。

惠能的偈诗:菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃?

天雨虽大,难润无根之草,佛法虽广,难度无缘之人。

六根:眼耳鼻舌身意

人有六贼——眼耳鼻舌身意,一旦摄收了色,声,香,味,触,法便起了种种贪念执着,智慧不得观照,此即修行之最大障碍。

八风:称、讥,毁,誉,利,衰,苦,乐

自性即是觉,有障乃起之于妄。

人当用心如镜,来影即照,去而不留,他人的过错,正是我们有则改之无则加勉的最好借镜,我们不该出口诋评,欲置人于死地,或存心憎恶污染己零,反生过错。

定,是消极地令一切罪恶不入,慧系以真如去观照事物,令功德圆融无边,两者是体用互成的

平常心即是道,最平凡中亦含着天地间的奥意在。能修到于每一起心动念皆不生杂心,不起妄念,那就真达到无念,无相,无往的境界了。

外境上不攀缘、不着相叫做坐,

悔是预防,忏是治疗

为学须先立志,志既立,则学问可次第着力,立志不定,终不济事。

法身、报身、化身是为三身:法身佛是从自性上说的,报身佛是从智慧上说的,化身佛是从行为上说的。