《鹽的代價》是一本由派翠西亞‧海史密斯著作,木馬文化出版的平装图书,本书定价:NT280,页数:2007-5-30,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《鹽的代價》精选点评:

●看了一半,因为是繁体竖版有些不习惯,也影响了情感的传递,遗憾。我再努力适应看看。已经读完,觉得感情描写的很细腻,情感递进的合理。深深被感动。期待电影上映。

●50年代的同志爱情,网上看的翻译,那家伙做的很好!

●可能是第一次看小说花了三个月之久 几乎是以做阅读理解的精准在进行 作品本身根本没法打分 (说实话 我都不能称之为小说 中学时期陷入触不可及的爱恋的我都没有像书中人物这么情绪化且矛盾混乱过) 但是因为这中途加入了电影卡司在戛纳的几场访谈 让我已经无法单纯从小说角度来看待了;公路旅行结束后 一直在循环since you went away 结尾的心态转变太能理解

●作者对心理的描写不能更赞,魔王果然是不二人选,不由自主就带入了,让我更加期待电影了。没有爱情的人生就像没有盐的肉,我喜欢这个比喻。

●不是我曾期待的那种情结丰富荡气回肠的爱情小说,却是很有意思的成长主题小说,在少女细腻视角之外客观展现一段双姝奇缘带来的现实教训。说它不是爱情故事,我眼中的特芮丝是心思敏捷的白兔,因一段crush而成长,卡罗尔还是那个抓稻草的中年贵妇。有时候,所谓距离和性别一点关系也没有。

●内容好看。翻译太烂,大直男语言,美感和情趣折扣了,可恨!

●海史密斯悬疑之外的柔情和细腻,在那个年代同性恋还是社会唾弃的对象,她化名写下了某个瞬间的怦然心动。看完以后久久不能忘怀,竟入戏至深。这本书的美妙不在于情节或者结局,而是眼角眉梢的细腻观察,举手投足的深情探望,默不作声的殷勤切问,静默无言的了然于心。海史密斯把女性的心理写的无比细致,爱怨嗔痴都直指内心。海因斯,你什么时候可以成全我?

●一个一见钟情的爱情故事

●读的时候代入感满满。期待电影。这个版本翻译不是很好,不知道是不是因为语言习惯不同。

●自动带入凯特大魔王,看完中文再看看英文原著

《鹽的代價》读后感(一):My angel,flung out of space

当时同性恋在书中不是自杀就是变直,作者被迫匿名发表了这部结局美满的作品。真的十分感谢作者把结局写成圆满的。

《鹽的代價》读后感(二):静水流深 Still waters run deep

看完原著后的恍然。

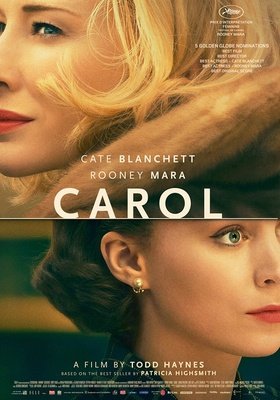

《Carol》电影是好的,两位女主的选择是传说中前无后无那种的,但对于这个故事表现而言也真是局限的。在爱情这个隆重的前提下,Carol和Therese是绝对的平等,与年龄无关,非要扯上经历的话,讲真也跟经历没几毛钱关系。谁也不比谁多娴熟,多技巧。她们在遇见彼此之前都没真的爱过谁,哪怕各自都在以各自的方式反反复复的确认着对方,确认爱情。

在这个世界上,最繁华的都市里,她们遇见了,遇见了就是真爱,而且没浪费一分一秒,如此的小概率事件,仅这一点已足以让人泪流满面。

《鹽的代價》读后感(三):无题

“她站在门口,越过钢琴演奏的那间房里坐在桌子旁的人们看去。灯光不明亮,她第一眼没有看到她,她靠着墙,半隐在阴影里,面对着她。卡萝尔也没看见她。一个男人坐在她对面。特雷泽不知道那是谁。卡萝尔慢慢地抬起她的手,把她的头发往后梳,一边梳了一下,特雷泽笑了,因为那是卡萝尔的专有手势。那是她爱的并会一直爱下去的那个卡萝尔。噢,现在她会以一种不同的方式(爱她),因为她已经是另外一个人了,就像重新再次遇见卡萝尔一样,但是它还是卡萝尔, 不是别人。在成千上万个城市,在成千上万个家中,在她们会一起去的异国他乡,在天堂和地狱,它将还会是卡萝尔。特雷泽等待着。然后当她打算走向她时,卡萝尔看见了她,似乎不可思议地盯着她看了一会,此时特雷泽看见了慢慢露出的微笑,之后她忽然举起手臂,快速、热切地招手问候,特雷泽之前从没见过她这样。特雷泽向她走去。”

《鹽的代價》读后感(四):盐的代价,追求世俗不能容的爱情有多难?

嗯,其实我是看完卡罗尔后深陷其中不能自拔来看书的,还在网上买了一本。讲真我一直不懂为啥本书要叫盐的代价,后来大家说:盐有代指情欲的意思。有句话说“没有爱情就像没有盐的肉”,所以盐就是爱情,意思就是追求爱情的代价。在那个年代,她们的爱情为世俗所不能容但她们对彼此的爱,又像盐之余日常所需。所以作者这个名起的,七拐八弯想一想又有点不明觉厉的感觉!

在书言书,对凯特布兰切特跟鲁妮玛拉的评论一会去电影那边说。没有好的书籍做指导也不会有这么成功的电影这么成功的角色对吧。两个女性角色在书中的刻画很是细腻,我想这也是作者带入了很多自身感受的结果吧。我认为的爱情是不分性别的,荷尔蒙的作用不只对异性产生不是么。卡罗尔应该是一开始就对小白兔有好感吧,她在世俗的脚步下结婚生女,在乱七八糟的婚姻终结篇遇到了让她心动的特瑞西,可爱的小白兔虽然懵懂但是自然而然的反应估计也是让卡罗尔安慰惊喜不已的。书籍相对于电影的好处就是电影只能通过旁白与演员去表现的内心活动被作者用恰到好处的文字表述给了读者,所以对于我这种情商不够高的人来说,看书的好处就出来了。虽然电影的表现篇幅有限,但是对于小白兔特瑞西的表白,那段欲语还休、爱在心口难开终于出了口又懵懂的画面在我内心里其实是帮她俩脑补了无数遍的,可惜电影没有很好的呈现这一段,不得不说有点遗憾了。

作为潜在的百合倾向女生,我也有我的女王陛下,对,好的作品是能引起读者的共鸣。虽然情况各种不相同,但是我们作为默默把女王揣在心里爱在心口难开的小白兔,对她有多爱内心就有多煎熬。可是小白兔你何其有幸,在那个时代背景下,你家魅力四射的女王陛下还是对你张开的怀抱。我就悲剧啦,就算我的女王对我也很好,还是默默把她放心里吧。

《鹽的代價》读后感(五):What is on earth the price?

小说原本的名字是盐的代价,后来拍成精致的电影,描绘了上个世纪九十年代的摩登与含蓄,古典与高雅。电影中一帧一格令人怦然心动,从背景爵士乐的流淌,到黑白底片的布局。尤其是主角Cate Blanchett的回眸,那深邃的眼睛,带着神秘的鼓励、安慰与赤裸裸的诱惑,仿佛书中神秘的soft voice滑过字里行间,指引着心跳。

在火车上百无聊赖时翻到这篇小说,想起中学时同桌对这部小说的推崇。如果说小说细腻繁复而生动的心里描写是着眼于Therese,那更名为另一主角的名字Carol则不仅仅是重复强调那种执着的爱与呼唤,而是将爱人的名字化作符号,象征着独立人格的觉醒,象征着对未知人生的拥抱,象征着因为爱与纠缠而成长的认知,最后还有一点对于彼此的骄傲与坦然。深情与简约适合唯美的电影,但我阅读原著的时候一直在纠结的是其原名中的“price”到底是什么?

偶然的在课堂上看到这样定义的盐“Salt is savory, purifying, preservative. It is one of those superfluities which the great French wit defined as “things that are very necessary.”既是注定的必不可少的生命营养元素,又是不可失去的生活调味品;既是迷惘阶段的净化杂质的内心指引,又是保持真我和精神不朽的防腐剂。平常的盐,遍地可见以至于忘记它的重要性,忘记它的不可或缺,忘记它的代价。

爱人,即有代价。明明是注定不可缺少的必需,为什么应该付出昂贵的代价?像是呼吸的空气,流动的水和蓝天白云,举目望去都应该是免费的。然而盐不是,爱不是,犹如古人在洞穴或是海滩辛苦寻找提取盐的元素一般,爱,再普世平等的权利,也是需要漫长的学习和执着的寻找的。

第一层爱,不分男女,从“女学生的爱”中蜕变成熟,将依赖与仰望的情感整理清楚,从病态的“wish the tunnel might cave in and kill them both ”想法中脱离,在爱人的过程中犹如照镜子一般看到自己的内心,不再畏惧抬头对视,听从心底的声音同时也能把控自己勇敢的尺度。

第二层爱,限于时代与偏见,不因为世俗的定义而妥协,不忽视压抑混沌却清晰的牵引力量,不去相信所谓“star-crossed lovers”的悲剧情怀,直面那种犹如蝴蝶在胃里翻滚的悸动,“屈服才是真正的堕落”,做好准备的同时回应爱人的目光。

第三层爱,从爱人中成长,或者说是从爱自己的虚构中找回爱那一个人的独一无二。从心理活动的疯狂暗示和情感投射到清醒之后确定感情回归纯粹。卡罗尔引领她作为现代女性的觉醒,成就她个人价值,但当一切平等之后,还能在那个人的方向中找到平静,才是爱情的美丽,盐的奇妙。

被爱,也有代价。卡罗尔作为Therese执念的存放,作为上流社会和女性优雅的象征,作为现实的复杂关系与理想的纯粹爱情的交界处,她被爱,也被动负担。在处理与Therese的关系中丢弃了虚伪的掩饰,丢弃了协商的圆滑,丢弃了多余的欲望,包容女孩的惊慌与愚蠢,迎接一个她从未见过的,美的发光的爱人。

书中并没有写明为什么那个喜欢发神的女孩会成为她的天使,单纯的人生失意是不能解释的,但有些神奇的化学反应总是本来就毫无原因的,像用盐调味的美食,像公路上开车时,侧头望向身边人的爱情。