《响堂山石窟(上下)》是一本由天津人民美术出版社著作,685.00出版的217+267图书,本书定价:精装,页数:2014-11-1,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《响堂山石窟(上下)》精选点评:

●图片相当震撼,北齐的窟金碧辉煌的。

●图片拍摄水平一般,缺乏摄影美感,和文物出版社那套《中国石窟》有差距。不过内容很全,当做资料性书籍不错。残躯满眼,令人神伤。

●!!!

●什么时候要再去一览芳华啊~

●第九窟不让进了,遗憾

《响堂山石窟(上下)》读后感(一):失望

总体来说让人失望,浪费了一个珍贵的题材。

上册写南响堂、下册写北响堂,没有记录水峪寺石窟。水峪寺石窟可是很精彩的哦,有供养人像、有定光佛并三童子、有北宋经幢。

南响堂规模较北响堂小,而上册中一个隋唐小龛照片能占整页、下册中7窟神王都找不到个近景照片。所以篇幅的分布是怎么个思路呢?难道是为了保持上下两册差不多厚吗?

照片不上心:下册P14大业窟,窟名来源的“大业七年造像龛”你就拍了个龛没拍基坛下的题记是咋个思路,时不时会看到一张不是平拍、或者光线恼人的插图。

文字表述不清楚,没去过的、对石窟前廊后室结构不熟悉的人看着费劲。

《响堂山石窟(上下)》读后感(二):摘录

中国佛教美术全集,雕塑卷,响堂山石窟

响堂山石窟寺发微(代序),陈传席

响堂山石窟包括南响堂、北响堂、水浴寺(又叫小响堂)的石窟及常乐寺。作为石窟寺的研究,还应当包括安阳宝山的灵泉寺和小南海石窟。因为这些石窟的性质和时代是一致的。

邯郸南部和河南安阳自春秋战国至隋代都属于邺城管辖范围。邺在春秋时属齐。《管子·小匡》记:筑五鹿(今濮阳)、中牟(今汤阴)、邺(今临漳)、盖(今长清)与牡丘(今聊城),以卫诸夏之地。邺城是著名的齐邑之一。战国属魏。西门豹守邺。东汉末年,邺城相继为冀州、相州治。先是袁绍在此为冀州牧,曹操打败袁绍后,领冀州牧,便以邺城为根据地,为丞相,封魏王(邺战国属魏,故封魏王,其子曹丕建国,亦曰魏。曹丕定都洛阳,仍以邺城为北都)。其后,后赵前燕东魏北齐皆定都于此。故称邺城为六朝古都。西晋司马邺为西晋第四任皇帝,为避讳改邺为临漳。汉末至北齐约四百年间,繁华程序大大超过邯郸。

响堂之名,最早见于明代。以前称鼓山石窟、滏山石窟。据今人赵立春研究,响堂乃“享堂”谐音。此亦一说也。但此说如成立,那应该在北齐或稍后就叫享堂,为什么到明代才叫响堂呢?所以如接受这一说法,还要再查到直接的或更有力的根据。

齐献武王是高欢生前,北齐的实际缔造者。死后长子高澄掌握东魏大权,高澄正准备废魏而由6自己做皇帝,却被杀。第一任皇帝次子高洋,追谥神武,庙号高祖。高洋即位第二年就在太原天龙山雕刻巨佛,惜后皆被毁。高洋死后儿子高殷即位,仅一年不到被高洋胞弟高演夺了侄子帝位,又一年,高演也死。他的弟弟高湛夺位,几年后因怕别人夺位,禅让给儿子高纬。后主高纬更加奢侈昏暴,重用奸臣高阿那肱等,以致亡国。

《续高僧传》记:大窟像背文宣陵葬中雕刻骇动人鬼。 文宣帝高洋经常住常乐寺,实际上是他的行宫。 高洋虽是暴君,但重视文化事业,不但自己读书,还下令文学之士校书,保护古籍。北齐画家杨子华创稿,又经后人摹写的《北齐校书图》画的就是天保七年高洋下令“校定群书”,有时还“论定得失,亲决之”。

鼓山当时是十分秀美。古代的北方比现在(实际上是宋以后)要美丽得多。树多而大,山美而壮,水多而清,参看陈著《汉文化的分裂、重心转移及与森林的关系》。

北周武帝宇文邕雄才大略,在灭齐之前的574年就在北周境内灭佛。建德六年577年灭齐后亲临邺城,召集齐境僧众五百余人,宣布废除佛法。其中的慧远法师还抗声争辩,又用阿鼻地狱恐吓武帝。武帝说,只要百姓得乐,我愿受地狱之苦。随后毁破佛塔,焚烧佛经,寺庙尽赐王公,释子还俗。但周武灭佛,主要还是从国家利益着眼。石窟不能充作宅第,又不像塔那么引人注目,似乎不是他扫荡的重点。事实上,云冈、响堂中的魏齐时代佛像大都保留下来了。河南登封的北魏嵩岳寺塔也保留下来了。

响堂佛像遭最大的破坏是在近现代。民国时期武安县县长李聘三、古董奸商卢芹斋。当地百姓大为恼火,为防止被继续盗卖,村民上山把剩下的佛头都砸了(?)

下册

《响堂山石窟雕塑艺术》赵立春

世界上最早的艺术形式应归于雕塑。佛教在初始时并不属于像教。除犍陀罗外,古印度的佛教造像流派还有马图拉和笈多。三种风格。笈多,继承了贵霜王朝时代的犍陀罗与马图拉雕刻传统,创造了纯印度风格的佛像,在高贵单纯的肉体塑造中灌注了沉思冥想的宁静精神,代表着印度古典主义美术的最高成就。

云冈造像在阿富汗巴米扬大佛7被毁后,成为世界上犍陀罗艺术东传最早、最宏大、最具代表性的文物珍品。

北魏分裂,权臣高欢因洛阳无险可据而率洛阳四十万户仓皇迁都邺城。

《响堂山石窟(上下)》读后感(三):北齐皇家石窟的巅峰——响堂山石窟

石窟超五星,图册也不错

一、北齐王朝

南北朝是中国历史中一段大分裂与大融合并存的特殊时期,从公元420年刘裕代东晋建立刘宋开始,至公元589年隋灭陈终结。南北朝并立,完全由地理分隔。

南朝(420年—589年)是宋(刘裕)、齐(萧道成)、梁(萧衍)、陈(陈霸先)南方四朝的合称,都城都在建康(今南京)。南朝是门阀士族由盛而衰的历史过程,皇权较盛,时发争位宗室血案,南朝最后一个统治者陈后主奢靡腐败,一曲玉树后庭花,隋军兵临城下,“门外韩擒虎,楼头张丽华”,可笑的亡国,结束了南朝一百七十年历史。北朝(386年—581年)由北魏(拓跋珪,都平城)、东魏(元善见,都邺)、西魏(元宝炬,都长安)、北齐(高洋,都邺)、北周(宇文觉,都长安)五朝构成。公元383年前秦经淝水之战后国力日衰,386年鲜卑族拓拔珪复国称代王,同年称“魏”,建立北魏王朝同时开启北朝历史。北魏历十四帝享国149年,分裂为东魏西魏,西魏为宇文北周代。东魏权臣高欢死后,长子高澄被杀后,一直低调装傻的次子高洋摇身一变接管了军权政权,于550年废东魏孝静帝受禅称帝,国号齐,建元天保,建都邺(今安阳北及临漳),史称北齐。文宣帝高洋文治武功,集天才与疯子特质于一身,治国之初颇有功绩,继承东魏领土,更将统治疆域还扩大到黄河下游河北、河南、山东、山西等地区。天保三年高洋开始带兵远征:北击库莫奚、东北逐契丹、西北破柔然,西平山胡,南取淮南,势力范围达到长江边,此时北齐国力达到鼎盛。好景不长,高洋统治后期昏聩荒淫,屠杀汉人,天保十年(公元559年)高洋病死,年31岁。高洋之后北齐皇朝愈加黑暗,鲜卑化严重,政权极速腐朽。经废帝高殷、孝昭帝高演、武成帝高湛、后主高纬、幼主高恒共六帝,于公元577年被北周宇文邕攻灭,持国仅二十八年。与北齐先后并存的王朝有西魏、北周、南梁、南陈。延续近二百年的南北朝并立局面结束于杨坚的铁蹄,隋朝开启三百二十多年的大一统格局。

二、北齐佛教

北魏一朝佛教大兴,孝文帝太和十八年完成迁都洛阳,移风易俗,民族融合,佛教得到空前发展。用一组数字来说明:孝文帝太和元年平城新旧寺约百所,北魏各地共六千四百七十八所。至魏末,仅洛阳一处寺院达一千三百七十六所,各地寺庙三万有余(数据来自《洛阳伽蓝记》)。再看译经,北魏东魏两代百余年间,中外僧俗译经、论、传等共八十三部二百七十四卷(《开元释教录》卷六)。一朝兴建石窟多处,著名的云冈、龙门、天水麦积山,对后世石窟造像影响深远,可见其盛。

至孝静帝分裂成东西二魏,高欢迁孝静帝至邺。从东魏到北齐,佛教被高氏父子利用来巩固统治,得到国家级重视与政策资助,“暨永熙多难,皇舆迁邺,诸寺僧尼亦与时徙。”臣民舍宅地、立新寺,《广弘明集》载:“大起佛寺,僧尼溢满诸州,冬夏供施,行道不绝”。时邺城“大寺略计四千,见住僧尼近将八万”,洛阳城内外寺院一千三百一十七所。北齐全境寺院四万余所,僧尼二百余万人(见《续高僧传》卷八《法上传》)。天保初年文宣帝高洋请来北魏名僧稠禅师(少林寺二祖)为自己受戒,受戒后高洋广修塔寺,度僧尼八千余,并修改国策将国家财产三分之一拿来供养僧尼。后孝昭帝高演“情寄玄门”,为先帝写经十二藏,度僧尼三干余。武成帝高湛为修佛塔寺院连御服都布施出去,胡太后在洛阳修建了辉煌壮丽的永宁寺,僧房楼观一千余间,全部雕梁粉壁,以至少林初祖达摩初来洛阳,远见永宁寺金光四射,惊叹举世仅有。北齐一代,中外僧俗译者共译经、论八部五十二卷。

北齐统治的短短28年,六帝清一色好色荒淫,手足杀戮,凶残无比,后妃也是恬不知耻,但却全部崇信佛教,建庙造窟,奸佞贼臣把兴建石窟寺作为献媚工程,佛教东传在这一朝下得到了史上最大的发展兴旺,最昏聩的皇朝却为后世留下了大量极高艺术水准的石窟和窖藏佛像。

三、北齐佛窟造像

北朝自北魏始,佛教造像艺术完成了从模仿到全面本土化的演进历程。北魏佛造像沿袭西晋末年受佛教性空与玄学贵无的宗教思想影响的审美情趣:在写实的基础上,佛像造型呈现宁静、洒脱、飘逸的整体气质,神态充满智慧,寄托了人们美好的希望与理想。北魏造像大致特点为:佛像头部为束发高肉髻,面相方圆,清瘦,额头宽;衣着多为通肩或右袒肩,U型或V型对称,衣纹深刻;背光常见莲瓣形;大眼横长呈杏核型,目光平视,鼻梁高挺,端庄清秀,深情平和;台座常见四方台或四足束腰式须弥座。整体说来八个字:褒衣博带,瘦骨清相。

西魏存世造像不多,在风格上几无突破。北周佛造像则一改北魏气质,体型壮硕,面相饱满,体现圆润敦厚、沉稳大气的艺术风格。而东魏、北齐一路则沿袭北魏遗韵,又因绘画技法的突破呈现明显的变化。

佛像风格到了北齐,显示出洗练、流畅,简约、传神的典型风格。以天龙山石窟为例,东魏窟继承龙门北魏晚期、东魏窟的特征:发髻开始矮平,眼睛由杏核渐变为柳叶,衣带简化衣领多为U型下摆内收。而天龙山北齐窟则与同时代其他地区石窟造像特征呈现了同样变化趋势:面相丰颐,衣纹疏简,服薄贴体,整体平润光洁,与面部宁静安祥的表情和谐一致。

究其根本除了受汉化和时代背景的影响外,与北齐绘画外来风格影响直接相关,来自曹国(今中亚地区)的北齐画家曹仲达开创“曹家样”人物衣褶画法,以细笔紧束,所绘人物似身披薄纱刚刚出水,故得名“曹衣出水” 。绘画技法直接影响雕塑,所以纵观北齐造像皆具衣纹疏简、浅薄流畅的特点。曹仲达所绘作品未能流传于世,但其神韵却在青州龙兴寺和邺城出土窖藏佛像上得到了完美体现。

佛像面相丰润,五官柔和,通常身材修长,宽肩腰细,整体造型上大下小,呈圆筒形。菩萨端庄秀丽,戴头冠配项圈,璎珞自肩披挂而下,长裙翻荷叶边,条带多配莲花、火焰宝珠、净瓶等浅浮雕纹饰。人物整体造型严谨端正,细致精美。这一时期造像开始重视背光装饰,流行菩提双树、宝塔、蟠龙、飞天、双狮、博山炉等组合元素。整体说来北齐造像身形曲线更具动态,线条更柔和成熟,面部表情沉思内省,体现出怜悯慈祥的情感关怀,更像世俗人在传递佛教精神。

北齐佛造像这种显著的过渡性特征,被总结为佛像艺术史上著名的“北齐样式”,上承北魏理想世界,下启隋唐浓烈之风。

四、皇家石窟寺响堂山

2019.7.25

《响堂山石窟(上下)》读后感(四):北齐皇家石窟——响堂山石窟

书给3星半,但借此整理学习了下北齐一朝历史和石窟造像还是颇赞。

一、北齐王朝

南北朝是中国历史中一段大分裂与大融合并存的特殊时期,从公元420年刘裕代东晋建立刘宋开始,至公元589年隋灭陈终结。南北朝并立,完全由地理分隔。l l 南朝(420年—589年)是宋(刘裕)、齐(萧道成)、梁(萧衍)、陈(陈霸先)南方四朝的合称,都城都在建康(今南京)。南朝是门阀士族由盛而衰的历史过程,皇权较盛,时发争位宗室血案,南朝最后一个统治者陈后主奢靡腐败,一曲玉树后庭花,隋军兵临城下,“门外韩擒虎,楼头张丽华”,可笑的亡国,结束了南朝一百七十年历史。

l l 北朝(386年—581年)由北魏(拓跋珪,都平城)、东魏(元善见,都邺)、西魏(元宝炬,都长安)、北齐(高洋,都邺)、北周(宇文觉,都长安)五朝构成。公元383年前秦经淝水之战后国力日衰,386年鲜卑族拓拔珪复国称代王,同年称“魏”,建立北魏王朝同时开启北朝历史。

北魏历十四帝享国149年,分裂为东魏西魏,西魏为宇文北周代。东魏权臣高欢死后,长子高澄被杀后,一直低调装傻的次子高洋摇身一变接管了军权政权,于550年废东魏孝静帝受禅称帝,国号齐,建元天保,建都邺(今安阳北及临漳),史称北齐。文宣帝高洋文治武功,集天才与疯子特质于一身,治国之初颇有功绩,继承东魏领土,更将统治疆域还扩大到黄河下游河北、河南、山东、山西等地区。天保三年高洋开始带兵远征:北击库莫奚、东北逐契丹、西北破柔然,西平山胡,南取淮南,势力范围达到长江边,此时北齐国力达到鼎盛。好景不长,高洋统治后期昏聩荒淫,屠杀汉人,天保十年(公元559年)高洋病死,年31岁。高洋之后北齐皇朝愈加黑暗,鲜卑化严重,政权极速腐朽。经废帝高殷、孝昭帝高演、武成帝高湛、后主高纬、幼主高恒共六帝,于公元577年被北周宇文邕攻灭,持国仅二十八年。与北齐先后并存的王朝有西魏、北周、南梁、南陈。延续近二百年的南北朝并立局面结束于杨坚的铁蹄,由隋朝始开启三百二十多年的隋唐大一统格局。

二、北齐佛教

北魏一朝佛教大兴,孝文帝太和十八年完成迁都洛阳,移风易俗,民族融合,佛教得到空前发展。用一组数字来说明:孝文帝太和元年平城新旧寺约百所,北魏各地共六千四百七十八所。至魏末,仅洛阳一处寺院达一千三百七十六所,各地寺庙三万有余(数据来自《洛阳伽蓝记》)。再看译经,北魏东魏两代百余年间,中外僧俗译经、论、传等共八十三部二百七十四卷(《开元释教录》卷六)。北魏一朝兴建石窟多处,著名的云冈、龙门、天水麦积山,对后世石窟造像影响深远,可见其盛。

至孝静帝分裂成东西二魏,高欢迁孝静帝至邺。从东魏到北齐,佛教被高氏父子利用来巩固统治,得到国家级重视与政策资助,“暨永熙多难,皇舆迁邺,诸寺僧尼亦与时徙。”臣民舍宅地、立新寺,《广弘明集》载:“大起佛寺,僧尼溢满诸州,冬夏供施,行道不绝”。时邺城“大寺略计四千,见住僧尼近将八万”,洛阳城内外寺院一千三百一十七所。北齐全境寺院四万余所,僧尼二百余万人(见《续高僧传》卷八《法上传》)。天保初年文宣帝高洋请来北魏名僧稠禅师(少林寺二祖)为自己受戒,受戒后高洋广修塔寺,度僧尼八千余,并修改国策将国家财产三分之一拿来供养僧尼。后孝昭帝高演“情寄玄门”,为先帝写经十二藏,度僧尼三干余。武成帝高湛为修佛塔寺院连御服都布施出去。北齐一代,中外僧俗译者共译经、论八部五十二卷。

北齐统治的短短28年,六帝清一色好色荒淫,手足杀戮,凶残无比,后妃也是恬不知耻,但却全部崇信佛教,建庙造窟,奸佞贼臣把兴建石窟寺作为献媚工程,佛教东传在这一朝下得到了史上最大的发展兴旺,最昏聩的皇朝却为后世留下了大量极高艺术水准的石窟和窖藏佛像。

三、北齐佛窟造像

北朝自北魏始,佛教造像艺术完成了从模仿到全面本土化的演进历程。北魏佛造像沿袭西晋末年佛教性空与玄学贵无宗教思想影响的审美情趣:在写实的基础上,佛像造型呈现宁静、洒脱、飘逸的整体气质,神态充满智慧,寄托了人们美好的希望与理想。北魏造像大致特点为:佛像头部为束发高肉髻,面相方圆,清瘦,额头宽;衣着多为通肩或右袒肩,U型或V型对称,衣纹深刻;背光常见莲瓣形;大眼横长呈杏核型,目光平视,鼻梁高挺,端庄清秀,深情平和;台座常见四方台或四足束腰式须弥座。整体说来八个字:褒衣博带,瘦骨清相。

西魏存世造像不多,在风格上几无突破。北周佛造像则一改北魏气质,体型壮硕,面相饱满,体现圆润敦厚、沉稳大气的艺术风格。而东魏、北齐一路则沿袭北魏遗韵,又因绘画技法的突破呈现明显的变化。

佛像风格到了北齐,显示出洗练、流畅,简约、传神的典型风格。以天龙山石窟为例,东魏窟继承龙门北魏晚期、东魏窟的特征:发髻开始矮平,眼睛由杏核渐变为柳叶,衣带简化衣领多为U型下摆内收。而天龙山北齐窟则与同时代其他地区石窟造像特征呈现了同样变化趋势:面相丰颐,衣纹疏简,服薄贴体,整体平润光洁,与面部宁静安祥的表情和谐一致。

究其根本除了受汉化和时代背景的影响外,与北齐绘画外来风格影响直接相关,来自曹国(今中亚地区)的北齐画家曹仲达开创“曹家样”人物衣褶画法,以细笔紧束,所绘人物似身披薄纱刚刚出水,故得名“ 曹衣出水” 。绘画技法直接影响雕塑,所以纵观北齐造像皆具衣纹疏简、浅薄流畅的特点。曹仲达所绘作品未能流传于世,但其神韵却在青州龙兴寺和邺城出土窖藏佛像上得到了完美体现。

佛像面相丰润,五官柔和,通常身材修长,宽肩腰细,整体造型上大下小,呈圆筒形。菩萨端庄秀丽,戴头冠配项圈,璎珞自肩披挂而下,长裙翻荷叶边,条带多配莲花、火焰宝珠、净瓶等浅浮雕纹饰。人物整体造型严谨端正,细致精美。这一时期造像开始重视背光装饰,流行菩提双树、宝塔、蟠龙、飞天、双狮、博山炉等组合元素。整体说来北齐造像身形曲线更具动态,线条更柔和成熟,面部表情沉思内省,体现出怜悯慈祥的情感关怀,更像世俗人在传递佛教精神。

北齐佛造像这种显著的过渡性特征,被总结为佛像艺术史上著名的“北齐样式”,上承北魏理想世界,下启隋唐浓烈之风。

四、响堂山石窟,北齐皇家石窟寺

北齐一朝石窟寺有以下几处:今太原境内原晋阳高氏老巢天龙山石窟,今安阳境内灵泉寺石窟、小南海石窟,今邯郸峰峰矿区的南北响堂山石窟、水峪寺石窟,此外还有邯郸涉县娲皇宫摩崖石刻和山东一些刻经。

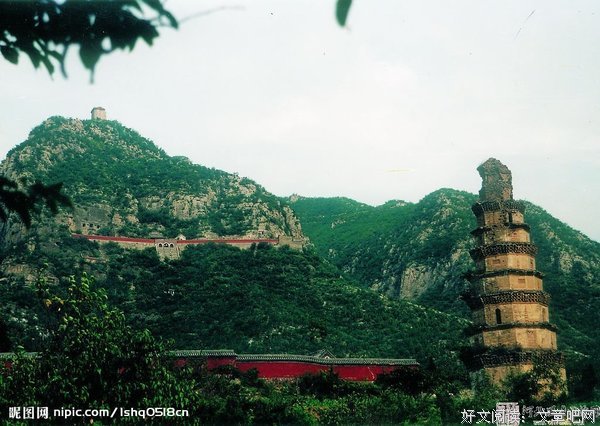

邯郸南部和安阳地区自春秋战国起至隋代都属邺城管辖。邺城是曹魏(220~265)、后赵(319~352)、冉魏(350~352)、前燕(337~370)、东魏(534~550)、北齐(550~577)六朝之都,2到6世纪,繁华了四个世纪。邺城地区至今仍有无数古迹分布,其中位于邺城西的响堂山石窟是1961年第一批全国重点文物保护单位,石窟寺类排名第七。被称为北齐皇家石窟寺,代表北齐一朝乃至北朝石窟造像的最高水准。

响堂山石窟的开凿造像时间应始于东魏末年,主体工程完于北齐,后经隋、唐、元、明、清的陆续增补,形成现有规模。响堂山石窟是北齐佛教造像艺术代表,是短暂的北齐王朝留下后世的巨型艺术宝库,是我国石窟艺术发展史上从大同云冈过渡到洛阳龙门阶段的重要标志之一,它甚至被誉为莫高窟、云冈石窟、龙门石窟和麦积山石窟之外的中国第五大石窟。

(一)南响堂

南响堂石窟原名滏山石窟,位于鼓山南麓,主要洞窟七座,分上下两层,上层五座下层两座。另一座西方洞,几座小禅窟及东方摩崖造像群一处。

··· 第一窟:华严洞【北齐】

位于下层右手东南侧,开凿于北齐,主室前壁右壁下部刻《大方广佛华严经》,故而此窟得名华严洞。此窟洞深6.35米,宽6.35米,中心方柱式塔庙大窟。前室后壁四柱三开间,四柱头出小柱,小柱承托斗拱,拱托仿木结构的窟檐。明间开甬道门通向后室,后室正中设方柱,方柱后壁与山体相连,下设低矮甬道供礼佛通行。方柱正壁开大龛,一佛二弟子四菩萨七身佛,基坛上雕刻供养比丘和狮子,左右龛稍小,一铺五身像,龛上为千佛。主室前壁上部《西方净土变》大型浮雕精美绝伦。

··· 第二窟:般若洞【北齐】

位于下层西北侧,中心方柱式塔庙大窟,洞深6.5米,宽6.36米,高4.52米。般若洞分前、后室。窟形与一窟接近,后室中心柱正中开龛,左右不开龛。原雕一铺五身,龛柱上刻十六佛名号。前壁右侧及后甬道内刻《般若经》和《修行道地经》。窟门外左右为《滏山石窟之碑》,据说是隋时凿平了们两侧力士所刻。“滏山碑”记载了“齐国天统元年(565,高纬)乙酉之岁”开窟过程,是响堂山唯一记载开凿纪年的碑刻。

··· 第三窟:空洞【北齐】

位于石窟上层东南端,第一窟正上方,与下层一窟一体合称楼阁式塔形窟。空洞分前后室,前室平面呈方形,长约4米,宽约4.4米,前室后壁出仿木结构窟檐,勾头、滴水已残,脊上雕塔式顶。后室窟深2.5米,宽2.7米,窟顶是大型山花蕉叶浮雕,后壁三面壁都开龛,为佛殿窟,雕像全无。

··· 第四窟:阿弥陀洞(观音堂)【北齐】

位于上层紧邻空洞,近平面平顶,窟深3.34米,宽3.36米,高3.5米,三壁设坛式佛殿窟。

窟内正壁原为一佛二弟子二菩萨,二菩萨半跏趺坐束腰莲座,头戴宝冠,身披璎珞,身形清瘦俊丽。右侧菩萨榜题“观世音像,侍佛信女李华晔”,左侧菩萨榜题“世主清信女爱公主”。佛右题刻“曹子绪,曹子绪侍佛”,三壁均供奉阿弥陀像,现窟内造像均已毁秣,仅存石刻。窟内两侧壁及前壁上部刻《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》窟外壁分内外两层,中部开圆形窟门,窟门两侧及上方有后代补刻14座小龛。

··· 第五窟:释迦洞【北齐】

位于石窟上层中部,第二窟正上方,平面近方形小型佛殿窟。窟外两侧原立蹲踞式石狮,今已不存。

窟内三壁各开帷幕帐形大龛,下设半米高佛坛。正中佛坛中刻博山炉,两侧各雕神王一身。博山炉与北侧神王间开一唐龛,内雕倚坐佛像一尊。南壁佛坛雕刻均为中间博山炉,两侧分为树、山、风和执扇神王。此窟最为难得的是正壁与南壁角上部树形龛内一尊思惟菩萨像,高仅28厘米,是南响堂唯一思惟菩萨像。对称北壁角上部龛内是半跏趺坐佛像。前壁窟门上方帷幕帐形龛内雕佛涅槃浮雕,佛陀卧像身长41.5厘米,身后为十大弟子立像,床前一身跪像,头部残缺,残高14厘米。窟顶雕彩绘十叶垂瓣莲花藻井,周围雕十二身飞天,手持莲蕾,顺时针绕莲花飞转。五窟不对外开放。

··· 第六窟:力士洞【北齐】

位于石窟上层五窟北,分前后室,前室宽2.1米,深1.05米,高2.4米。前室后壁中为圆形窟门,门两侧各有后代补刻小龛,门右侧有“开皇四年”题记。后室平面方形佛殿窟,覆斗顶,窟宽3.2米,深3.2米,高达3.9米,三面开龛设佛坛。正壁佛坛原有造像五身,现仅存莲花座。三面佛坛上开有多龛,多位一佛二菩萨三尊像。

··· 第七窟:千佛洞【北齐】

位于石窟上层最北,是南响堂石窟中保存最完好、造像最精美的洞窟,分前廊后室。前廊四柱三开间,仿木构。八角形石柱中部做仰莲接覆莲束腰,中间两柱础为狮子,头部残损。廊柱补间斗栱做一斗三升。明间开圆拱形尖楣式窟门,窟檐内雕覆钵塔,两侧各有飞天两身,衣袂飘飘。窟外次间两侧龛内雕力士像,均裸上身,下身着裙,跣足,立于山石台座之上。

第七窟后室为平面近方形穹窿顶佛殿窟。三壁设佛坛,坛上开龛造像。窟内佛、菩萨造像多为头部残失,南壁主佛左侧弟子阿难头部完好,面庞圆润,目光逸远,身着双领下垂式袈裟,双手合十抱于胸前,脚上穿鞋,仅手指略残,非常难得。此窟所有弟子均穿鞋。

与力士洞一样,三面佛坛立面均为当中壶门内雕博山炉,两侧各雕两身神王,其中正面佛坛下风神王、北壁佛坛下珠神王保存较完好。

窟顶中为彩绘莲花藻井,莲花周围环绕八身飞天伎乐,两两一组,手中乐器有箜篌、琵琶、横笛、笙琴……衣袂飘飘,凌空起舞,彩绘主色为红、黄二色,营造出梵音低唱、仙乐回响的佛国景象。这些飞天穿越一千五百年在今天仍然熠熠生辉、精美绝伦。

第七窟后室前壁正中开甬门,此外壁面满刻千佛,甬门上共六层210尊,门两侧16层共288尊,仅前壁近500尊,全窟大小造像共有1028尊,实为千佛之洞。

··· 第八窟:西方洞【北宋】

位于石窟群西北山崖上,平面近方形,宽1.95米,深2.5米,高1.65米。正壁无龛像,北壁设圆拱形主龛,内雕一佛二菩萨二弟子。主龛西侧龛内三身女供养人像,东侧供养人双手举一柄莲花,中间供养人袖手托宝盒于胸前,西侧供养人双手胸前托举宝莲。三尊供养人像发髻饱满,端庄丰腴,唐风俨然。龛上方有北宋“太平兴国七年”(982)题记。

南壁中部长方形龛内雕三身供养人,东侧男供养人像身着白色袍衣,系腰带。中间男供养人着对襟长袍,双手举莲花,花苞过头。西侧女供养人高发髻,双手托宝盒于胸前。另有小龛像,双手胸前合十。

··· 东方摩崖佛龛群【北齐至唐】

位于石窟群东约100米山崖上,崖面宽9.8米,高3.5米,共有大小龛像32座,雕凿跨度为北齐至唐。崖面中部最大佛龛内雕菩萨立像一身,高1.04米,面目前胸皆风化严重,左手提净瓶,右手和前臂已不存。佛龛左上角刻楷书“大空王佛”四字。大龛上方及两侧开有多个小龛,造像多风化严重。

(二)北响堂

北响堂原名鼓山石窟,现存窟龛21座,主要集中在山腰。石窟分布主要分四个区,南区、北区、中区、九条洞区。

其中北洞、中洞、南洞是北齐开凿的三个大窟,北洞、中洞开凿稍早,约在东魏晚期,完成于北齐。南洞稍晚,约在北齐。据文献记载,北洞开凿就是为了安葬高祖高欢的灵柩,也就是说,北洞对应高欢。中洞对应高欢长子高澄,南洞则对应高欢次子文宣帝高洋。

l l 南区3个窟:

··· 第一窟:双佛洞【北齐】

小型龛窟,在刻经洞上,不开放。与刻经洞共组成上下结构塔形窟。双佛洞进深1.3米,宽2.3米,正壁释迦、多宝并坐,左右各菩萨一。左右壁均为一佛二菩萨三身。

··· 第二窟:大业洞【隋】

隋代大业洞在刻经洞南侧,也不开放。进深1.8米,宽2.15米,高2.5米。正壁6小龛,右上方有“隋大业1七年李君巧造阿弥陀像一铺”铭记。右壁3大龛4小龛,左壁2龛。

··· 第三窟:刻经洞(南洞、南堂)【北齐】

佛殿窟,三壁开龛,前廊后室,与上层一窟形成覆钵塔形。前廊满刻《维摩诘经》全本。甬门左右是力士像,甬道内雕精美缠枝纹和联珠纹饰。

主室平面方形平顶,顶部雕刻莲花藻井。正壁和左右壁大龛内一佛二弟子四胁持七身像。正壁主尊像高2.3米,结跏趺坐方形须弥座上。可惜佛头均已残缺。前壁甬门左右刻《无量义经偈》。窟外北侧有《唐邕写经碑》一通,清晰记载刻经时间“起天统四年……尽武平三年……”,也就是568年到572年,是研究北史的重要资料。

三窟外附一号又叫塔龛群,建造年代主要为北齐和隋,是一组精美的塔形龛群,这些塔形龛与安阳宝山灵岩寺摩崖塔林相同,铭记已不可辨。

l l 中区3个窟:

··· 第四窟:释迦洞(中洞、中堂)【北齐】

中心方柱塔庙窟,分前后室,窟外木檐四柱三开间,深7.1米,宽7.8米,窟门两侧束莲柱下为大狮子,窟门雕刻变体龙纹、缠枝纹、联珠纹,色彩艳丽,富丽堂皇。窟门上飞天飘带飞扬,韵味灵动。窟外呈响堂山式“覆钵塔形”,窟内正中雕方柱,方柱左、右、后壁上与山体相连,下部形成甬道。中心柱大龛内一佛二弟子二菩萨,龛外两侧壁画,拱门左右雕二巨型菩萨,次间大龛内雕天人。

··· 第五窟:三教洞【明】

释迦洞前室北壁的小型龛窟,深1.5米,宽仅1米,后壁低矮,龛上释迦牟尼、老子、孔子三尊坐像,应为宋以后雕凿,考察为明,是儒释道三教合流的体现。

··· 第六窟:小天宫【隋】

位于第四窟北上15米处岩壁上,不开放。小型龛窟,进深1.8米,宽1.5米,主壁龛内一佛二弟子二菩萨,龛外二胁持共七身像。

··· 第七窟:关帝洞(明洞)【明】

第四窟北侧5米,进深2米,宽2.8米,正方形窟。后壁龛内为关帝坐像,左右壁雕千佛,右壁有“嘉靖三年造三十五佛、观音菩萨铭”。

l l 北区4个窟:

··· 第八窟:宋洞【北齐 宋】

位于大佛洞南侧,长方形窟,进深1.5米,宽3米,后壁大龛内一铺七身像,风格、技法与莲花座饰与大佛洞相同。右壁刻七佛,窟门甬道左侧铭刻“宋康定二年新修齐佛记”,说明此窟两朝佛像并存。

··· 第九窟:大佛洞(北洞、北堂)【东魏 北齐】

大佛洞是北响堂最精美的特级窟。中心柱式塔庙窟,窟分前后室,前室已坍塌,后室平顶平面方形,窟深12.5米,宽13米,高12.5米。中心柱三面开龛,后壁上部与山体相连,下部是供礼佛通行的低矮甬道。正面主龛是一佛二弟子二菩萨,主尊三世佛高3.5米,结跏趺坐于圆形莲台之上,双肩式袈裟,衣纹细密,样貌据说是以高欢为原版。中心柱基坛上雕神王十二面。窟室四壁满刻14座塔形列龛。前壁上下两层原为帝后礼佛图浮雕,采用物象外减地平法,是国内最大礼佛图,可惜坍塌残缺已不完整。

大佛洞最传奇的是中心柱顶部第三龛的“高欢陵穴”,洞穴深3.87米,宽1.35米,高1.77米。

··· 第十窟:文官洞【明】

大佛洞北侧坐北朝南平面长方形洞窟,深3.3米,宽4米,正壁龛内释迦像,左右文殊普贤菩萨,左右壁为文官像。

··· 第十一窟:随佛龙洞【唐 宋】

唐代雕凿,平面纵深长方形,洞深5米,宽3米。后壁开龛,一佛二弟子二菩萨五身像,唐代。左右壁是宋代龛刻雕像。洞前券顶为清代。

··· 第十二窟:天然洞

随佛龙洞外上部一处天然凹穴。一组唐代小龛,有铭记。原有高大立像一尊,已无处可寻。

l l 九条洞区9个小窟:

登山路左侧,自上而下一串小型窟,依次编号第十三到二十一窟,时间跨度为隋唐到清。

九条洞南侧20米是二十二窟,唐代小龛窟,造像残,崖壁有“琳书”残字石刻。

2019.8.26