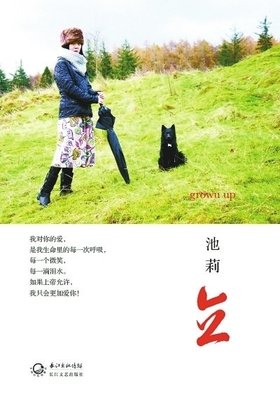

《池莉:和女儿一起长大》是一本由池莉著作,北京十月文艺出版社出版的精装图书,本书定价:49.5,页数:248,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

实在是气愤,上周五(6月5日)看完,5天过后,我依然觉得恼火。

池莉的小说,即使我都忘记看过什么内容,但印象中还把她归为好作家一列。但是没想到这篇因题目而打动我的书,是如此的水呀!

我花几十元就是看你吐槽前夫的种种不堪、吐槽武汉的入学要打招呼、武汉外国语乱收费和怠慢你的女儿吗?看你如何絮絮叨叨强调女儿如何优秀吗?强调你超越中国体制的培养方式吗?大篇幅地宣传英国教育的优秀吗?难道你做了英国教育特别是CC中学的推广人吗?看这本书没怎么让我感动,而一直在积攒选书错误的愤怒中。作为一名优秀的小说家,怎么能写这般和我流水账日志一般的水文呢?你的文字呢?你的温情和成长在哪里?难道就是让我看一个身边某一个学霸妈妈也会说的内容吗?唉,从未如此因看一本书而这么失望恼火。

评论中有人把此书与龙应台的《亲爱的安德烈》相提并论,但是这差太远了!龙女士是不动声色地传递教育理念和夸赞自己的孩子,没有打上直接某国的标签。而我们的池作家,如同我们每个人身边的中老年家长一般,就是流水账一般地夸赞、感叹,殊不知你是有条件的,无论是社会资源,经济实力都不是普通的,你能与的爱的条件非一般家庭所能拥有的,又何必如此俗套地写成长故事,更不应该如此直接为英国教育大唱赞歌。

实在气愤,几十元买了水文,买了愤怒。

《池莉:和女儿一起长大》读后感(二):放手让孩子“野蛮生长”

现代人如何判断一个人受过教育?看文凭。这是今人惯用的且认为可靠的方法。因此,为了显得自己受过教育,万人过独木桥般地考大学。与此火爆场面相反的是:考上大学后,对大学教育的冷淡;读完大学后,对在大学里虚掷光阴的后悔。

文化历史学家雅克•巴尔赞在《我们应有的文化》中说:“教育一词与文化类似,已经被人滥用。……如今,任何一个拥有从自称教育机构的学校获得文凭的人都被列为受过教育的人士,小学和中学的种种异类做法也被说成是教育。”

更可悲的是,我们的家庭教育往往配合学校教育:父母为了让孩子取得好成绩而对孩子各种严加看管,以致孩子的学习兴趣日渐消退,直至厌烦。

孩子的教育问题、亲子关系问题,是当代家庭面临的普遍性问题,此题不解,一个家庭很难谈得上真正的幸福美满。曾有傅雷、朱梅馥夫妇的《傅雷家书》作为父母教育子女的典范而广受推崇,但因其年代较远,而对当代父母的指导意义所在有限;曾有龙应台《亲爱的安德烈》成为为人父母者学习的育儿经典,但因台湾和大陆背景悬殊而无法为实然献计。如今,池莉《和女儿一起长大》一书的问世,无疑为当代家长带来了福音。

亲子关系、家庭教育、学校教育、社会教育等所有问题都在这本书中体现得淋漓尽致,你能看到种种百思不得其解的子女教育问题,是如何在作家池莉这位智慧母亲的生活中得到解决的。

“千万不要溺爱孩子”;

“千万不要让孩子输在起跑线上”;

“不用功学习,怎么能考上名牌大学”;

“再不管管,孩子心就野了,收不回来了”;

……

这些曾被奉为金科玉律的教育理念,在池莉的女儿吕亦池身上无一践行,但丝毫没有影响她成为同龄人中的佼佼者——2011年12月15日研究生毕业于英国伦敦政治经济学院,与克林顿、布莱尔、安南、曼德拉和索罗斯是校友。另有26位其他国家曾任或现任政府首脑人物、几十位英国国会议员和贵族院议员、15位诺贝尔奖获得者,也都毕业于该校。

在很多人眼中,吕亦池的优秀是一个“意外”。她从小野蛮生长,是“别人家的父母”眼中的“异类”,却是母亲池莉不惜溺爱的宝贝。

如果说池莉在教育女儿吕亦池方面有什么成功经验的话,那便是尊重女儿的天性,给亦池足够的空间,让她“率性”而活。

池莉认为,亲近自然是孩子的天性,她尊重女儿的这种天性,并与她一起观察蚂蚁搬家,看清晨看黄昏,听鸟鸣,闻花香。四五岁的时候,给女儿买了她喜欢的小狗皮皮。池莉从未想到这些尊重孩子天性的做法,会在日后成为女儿送给她的一颗颗彩蛋,让她为之惊喜、雀跃——

十六岁的亦池,只身前往英国的一所中学求学,在异国他乡,拘谨在所难免。没想到的是,在她与校长见面的时候,校长的大黑狗帮她化解了紧张气氛。大黑狗仿佛感知到了亦池是热爱动物的人,于是热情地跑向亦池,就这样,亦池成为了校长眼中与众不同的中国女孩。后来,亦池还带着校长的大黑狗参加了讲故事比赛并获奖。她还凭借自己从小培养起来的对植物的热爱和常识,参加了学校的插花比赛并获奖。诸如此类的事情,在亦池身上发生过多次。而这些,都不是应试教育能教会亦池的。教她的,是母亲对她天性的尊重。

相比之下,那些只看成绩而忽略孩子“贪玩儿”天性的父母才是短视的父母。短期的学习成绩并不能让一个人过上幸福人生,让人幸福的,是按照自己天性发展后的人格。从幼儿园到研究生,亦池求学中的每一所学校都是自己选的,因为是自己选的,所以无论过程有多难,她都靠自己应对,并乐在其中。与别的家长重在让孩子“成器”不同,池莉教育孩子的目的是让她学会快乐,快乐是每个人都愿意追求的,因此亦池的“学”是自觉的、非功利的、主动的。池莉在书中说:“我认为快乐是生命的本能需要,它与学习知识并不冲突——这是我抚养教育孩子几年来最深刻的体会,也已经被亦池学校的成绩和表现所证明。”

《和女儿一起长大》是一本需要带着生活去读的书,读这样的书,会让人情不自禁地开始审视自己的生活——我是不是像池莉一样懂得尊重孩子天性、擅长引导孩子发现学习的快乐?我是不是像吕亦池一样有自觉学习的修为、善待生活的智慧?我有没有像她们一样,和我的孩子合力营造好的亲子关系,把家庭经营成一个宜居之处……

24年的共同成长,24年的相知相伴,从孕育亦池这个小生命开始,到与她共度所有岁月,直至孩子毕业于世界名校,池莉用24年时间诠释了一件事:爱,是最好的教育;而亦池用她24年的生命故事证明了一件事:被尊重天性的孩子,不仅成功,而且幸福。

《池莉:和女儿一起长大》读后感(三):池莉的育(誉)儿经

读此书,能感受到池莉对英国教育的爱、对武汉外国语学校的怨和对中国的教育产业化的深恶痛绝。 英国教育是不是那么好,我不清楚。在池莉的笔下,她的女儿是真的好。 这本书的主题是夸女儿,对英国教育的商业吹捧,也是为了女儿的缘故。  池莉的女儿吕亦池生于1988年10月20日17时45分(第26页),也就是戊辰年壬戌月戊申日辛酉时。  戊申日,丙戊申宫丁己鸡,命带文昌贵人。  池莉女儿读书好,是命中注定,是基因好?是抚养方式得当? 我读此书的印象,是池莉对女儿投入太多。  少油荤禁咸辣。 戒酱油及所有深色素佐料。 坚持喝白开水,戒可乐。 坚持吃水果,尤其是西瓜。 坚持听音乐坚持阅读。 坚持养花种草喂金鱼。 2001年,在武大教五听过池莉讲座,她本人皮肤白皙。所以女儿皮肤白不仅仅是她孕期“不吃酱油”的结果。  晕车是基因,肤白是基因,爱阅读既是基因也是家风。 生孩子之前,池莉就买了斯波克博士的《婴幼儿养育大全》。她不仅依靠此书处理孩子的呕吐,还认同书中的理念——“孩子是通过观察他们的父母来学习尊重、爱和得体的行为的。” “好父母通过直觉获得的养育法一般要胜过其他任何养育法。” 据池莉说,她反对“赢在起跑线”的鸡娃竞赛,给孩子疯玩的自由,可是孩子真的太优秀了,自己想学钢琴,还弹到了国际九级。作文比赛得奖更不在话下。 孩子上的育才幼儿园是市直机关幼儿园,只接受官员子弟,池莉是事业单位不属于招生对象。女儿提出“就近入园”,池莉才去努力找关系(人事局领导),才交了800元赞助费进了机关幼儿园。 育才小学也是重点学校,池莉找了“市委领导直接打电话给校长”,又捐了书,女儿才上了育才小学。 尽管池莉一直坚持给孩子自由,甚至不顾家人的反对让孩子养了条狗。孩子不仅心气高,而且给自己设目标,要考外国语学校,但她数学是短板,有位数学老师如机械降神,愿意课余时间替她辅导数学。结果以超过录取线5分的成绩进入外校。 中考时,孩子又考进了武汉外国语的高中。 因为不喜欢武外高中的氛围,孩子选择去英国留学,不找中介,自己联络,给校长写信。后面上伦敦大学,考伦敦政治经济学院的研究生,都是件件心中自主张。 池莉做的,就是掏钱掏钱掏钱。  能掏的起英国寄宿学校的学费,就不是普通的母亲。 女儿初中时,池莉和老公离婚,为了怕影响女儿的学习,一直装作还没有离婚,但其实女儿早已知道,只是装作不知道。 离婚的原因,按照池莉的说法,跟教育女儿的理念冲突有很大关系。   她毫不掩饰对老公的差评。 她的成功经验或许说明,不用担心离婚影响孩子学习,父母离异的孩子更成熟。 孩子不仅装作不知道他们已经离婚,还反过来宽慰她。 虽然妈妈是个成功的女作家,女儿却扮演了在家里拿主意的角色。 如果说这本书对我们这样的普通家长有什么启示,我觉得有以下几点: 1.越是强势的家长,越要“力戒急躁,力戒脾气大,力戒在争论时容易冒出来的强势。”(第61页) 孩子像弹簧,你强ta就软,你软ta就强。 2.对孩子的弱点,要针对性地采取行动支持。  遇到这样的母亲,是吕亦池的幸运。 3.没有放弃自己的工作和事业。  武汉毕竟是大城市,2000年左右就有全职妈妈了。 池莉是知名作家,身教重于言教,女儿日日看到作家埋头写作的辛苦,决定将来不要当作家,但潜移默化,也会觉得努力是人生的常态,不是什么不可忍受的痛苦。  池莉可能不是女儿同学班里最有钱的母亲,但应该是最有名的作家了。 池莉在书里把女儿夸得无比可爱。 我挺好奇吕亦池现在在做什么呢。 2020年5月出版的书,为什么只写到2011年12月15日女儿硕士毕业典礼? ps,同一本书,第231页是2011年12月15日,序言的第1页则为“2012年”12月15日。   责任编辑呢?出来给个说法。 btw,吕亦池同学在牛津面试时的表现,是可以反思和提升的,不能一味指责牛津教授胸怀不够。 面试的教授说了一句中文,他女儿没有听懂,因为慌张,所以直言无忌的告诉对方,你的中文说得不好。  当时慌乱可以理解,事后反省,完全可以更幽默的方式应对。 这对18岁的吕亦池来说可能过苛,对50岁的池莉来说不难。 anyway,人无完人,池莉这样的母亲,已经是万中无一了。 https://mp.weixin.qq.com/s/rnC-4zevKwSW55a6oqeHAA

《池莉:和女儿一起长大》读后感(四):我们之间的关系不只是母女,更是朋友

我给女儿生命,只是一种偶然,女儿不用感谢我,我倒是深深感谢她,给了我另一种生活。 ——《和女儿一起长大》池莉

俗话说女儿是妈妈的贴身小棉袄,我很庆幸,拥有一个已经暖了我这么多年的小棉袄。我家女儿是老大,都说老大照书养,老二照猪养,可见每一个父母对于自己的第一个孩子其用心程度不言而喻。

在她呀呀学语的时候我便每天晚上教她背诵一首古诗,大概教个三四遍,看她磕磕巴巴的能背下来时,便让她停下来,不再强行背诵。等到第二天早上的时候,重新温习一遍,她便可以很流利地背下这首古诗。当时的我感觉很有成就感,认为养育一个孩子是很简单的事,事实上,理想很丰满,现实很骨感,在以后的日子里,她让我知道了我并不只是一个母亲,我和她还是朋友。

我和女儿一起玩过水,一起爬过土坡,一起去旅游,一起听过歌。我与她之间爱好大致相同,都是爱听歌爱玩的人,甚至是缺点都如此雷同。她从小就怕黑,怕打雷,而这些都是我小时候最怕的。也不能说长大了就什么都不怕了,女本柔弱,为母则刚,是因为有了她,所有害怕的事物都变得不再重要,只有她才是最重要的。

渐渐地她长大了,不再是那个只会躲在我身后面露胆怯的小女孩儿,她拥有了自己的思维方式,同时也更加喜欢以前所喜欢的,害怕以前害怕的。对于她所害怕的事物,我想暂时是没有办法改变了,或许等她以后做了母亲会变得坚强一点吧。

池莉将自己与女儿相处这些年所经历的、所感悟的一切都归于笔尖,与孩子一起成长,共同进步,为她遮风挡雨,引导她走向正确的方向。这个过程是漫长的、心酸的、艰难的也是温暖的,她所表达的情感是亿万父母对孩子想表达却又难以表达的情感。

细腻的情感在她的笔下如潺潺的流水,温润而细腻,母女之间的情感更是让人羡慕不已,她与女儿亦师亦友,一起成长,相互帮助,相互扶持,亦池给予池莉的惊喜更是让人感动。她们之间不仅仅是母女情,更多的是朋友情,只有站在平等的角度下,彼此才能做到公平正视对方给予自己的一切。

看过池莉的《和女儿一起长大》后感触颇深,仿佛是看到自己与女儿一起成长时所经历的一切。感触最深的便是与她一起奋战中考前的这十五天,感觉自己就像是上了发条的闹钟,准备随时响起,脑子里的那根弦时刻紧绷着。

对于孩子的学习问题我一直采取的时紧时松的策略,孩子天性贪玩,我们的教育理念已经泯灭了孩子们的天性,能让她在最美好的时光里不留下遗憾,拥有一个充满童趣的回忆是我能给她的最好的礼物。虽然我常常严厉的指责她学习态度太过散漫,但是心里还是希望她可以将健康的身心放在第一位,心理健康是最重要的。

池莉在最后一章致自己从未离家出走的女孩,其实这也是我最想要对女儿说的,不论你经历过什么样的困难,受过什么样的委屈,你的心始终向着自己的家,从未使过小性子离家出走,这是我感到最最欣慰的事情。

我们爱自己的孩子,却时常忘记她们也是一个个体,她们也有自己的思想。当她们几近成年,所面临的将会是我们曾经经历过的种种,或许我们不能一直为她们遮挡风雨,但是在我们还有能力保护她们的时候,像个朋友一样,守护在她们的身边吧。

二十三年,这么快,这么近,这么梦幻,原本我一直以为是我们在抚养孩子,却原来是孩子在馈赠我们:从怀孕到此刻,多少美梦成真!而我,现在,能够回馈孩子的,只是:一叠纸,许多字。《池莉:和女儿一起长大》读后感(五):池莉:我的女儿,我必须宠爱

每个父母都一定想象过孩子未来的模样。

清北交复,成龙成凤,

事业有成,顺遂无忧,

婚姻圆满,财务自由。

要培养这样一个青年,他的成长轨迹是可以想象的:温良而不失严厉的家庭教育、悬梁刺股的十几年苦读、严苛的自律与意志,以及暂时被放弃了的快乐与生活。

然而著名作家池莉,她却带着她的女儿亦池,践行了另一份答卷。

亦池本科毕业于伦敦大学,硕士则就读于伦敦政治经济学院。履历虽漂亮,却可以说是亦池最微不足道的优点。

她独立自主,十五岁远赴重洋孤身求学,在留学信息还不透明的年代便将申请学校、签证一手包办;

她落落大方,交游广阔,面对英国校长也能谈笑风生;

她善良热情,课余时为艾滋病、乳腺癌患者和资产基金会打工募捐,践行着自己的社会责任;

她同样也才华横溢,二十一岁时便出版了自己独立翻译的一本美国小时,被评论家大加赞赏。

这一切,正是池莉写下《与女儿一起长大》一书的原因。从十月怀胎、学前教育、恶战幼儿园,到小升初、激烈混战的中考,落荒而逃的高中,再到远赴英国从新再战、念大学、面试硕士,她将这些经历和心路都事无巨细地分享了出来。

从池莉包含爱意与烟火气的描述中,我们真正可以看到一个优秀女孩的成长蜕变,同时也告诉了我们,什么才是真正的健康的教育。

1、在正确的阶段做正确的事

在中国当家长,很难不焦虑。

一方面“寒门再难出贵子”、“阶级固化”等言论喧嚣尘上,另一方面,高考依然是大部分人改变人生轨迹、奋力一搏的的独木桥,两相对比,这独木桥的斗争更白热化了。

为了成功上岸,孩子和家长开启了一场漫长的备战,从胎教一直拧着劲儿直到十八岁。

“莫扎特?不,我孩子三个月开始就给他听VOA慢速了。”“你报了几个兴趣班?识字多少了?唐诗背了多少首?英语词汇量有没有到八百?会编程吗?”“从一百三十平换到五十平老破小听着是亏,但我女儿上的可是市重点啊!”有一个段子广为流传:

孩子4岁英文词汇量1500够吗?

在美国肯定够了,在海淀可能不够。

会心一笑的同时不免心酸,这就是越来越疯狂、越来越严峻、也越来越现实的中国教育。

累吗?太累了。然而谁又敢放下呢?毕竟这里面承载的不仅是父母的梦想荣光,更是孩子的一生啊!

就像池莉在文中写的:

“绝大多数父母似乎都无法从流行的脚步观念和模式中突围出来。潮流的力量太强大了,几乎人人都被潮流裹挟,身不由己地跟着跑。”池莉当时面对的,也是这样一种疯狂的困境,然而她勇敢地说了不。

相比于让孩子背诵ABCD,她更愿意让小亦池在自然和玩耍中建立对世界及生命的理解。

亦池不上培优班,兴趣班也只报了钢琴,其余时间都在自由自在地“野”,一直到初中,小区里都还能听到池莉喊她回家吃饭的声音,而其他小孩莫不是放了学便在书桌前端坐了。

林清玄说过:好的教育不是教孩子争第一,而是唤醒其内心的种子。

那些种子有关爱与生命,那些种子也绝不存在与薄薄的几页纸上,而是在生活里,自然里。

幼年、童年以及少年时代自然的成长经历,是人对世界最初的认识和感情基础,是我们一生的记忆源泉和个人性格的决定因素。在这个阶段让单词、运算、编程淹没孩子的天性,难道不是近乎于拔苗助长式的愚蠢吗?

在亦池的学前教育阶段,池莉践行了三条习惯准则:

一、让孩子尽情地与她的小朋友相处和玩耍; 二、跟从孩子与生俱来的天性,让她在最喜欢最开放的状态中接受自然启蒙; 三、为孩子讲故事与阅读。正如她所说的:“我得让孩子从生活中学习生活,从游泳中学习游泳,让孩子生命的每一个阶段都自然地获得这个阶段应该有的成长经历和经验,这就是教育。”

2、充分信任孩子

中国教育让中国家长窒息,中国家长让中国孩子窒息。

电视剧《小欢喜》中,陶虹饰演的单身妈妈宋倩成为了中国式家长的一个缩影,掀起了全社会的热议。

她亲自给女儿做时间规划表,精确到了上下学的每一分钟;打造玻璃幕书房,只为能随时查看女儿的学习状态;强烈的控制欲使她连女儿的大学志愿也要搞一言堂,最终,女儿哭喊着说:“对!我就是要远离你!”

宋倩的状态是经过戏说夸张了吗?事实上,很多中国家长都在以爱为名,做着与她一样的事情。

台湾影星狄莺曾在节目里透露,为了让儿子长身体,她可以花七个小时去盯孩子吃饭,孩子的朋友不合她心意便强制断绝往来。她的孩子成功了吗?不,他在美国因扬言要制造校园枪击案而被逮捕。

北大状元拉黑父母所有联系方式断绝往来,他说,父母对他的控制丧心病狂,从穿衣吃饭到人际交往都一手包办,他的人生沦为了提线木偶,人格却无时无刻不在挣扎着逃离这藩篱。

以爱为名的操心、代办、管控,最终滋养为了厌恶和恨。

心理学家李雪说,一个身体只能成熟一个灵魂。当父母频频以“爱”的名义,以“你还小,你不懂”的名义越俎代庖,以“翅膀硬了是不是”来阉割孩子的自由意志,轻则亲子关系支离破碎,重则沦落深渊走向极端。

而这一切的根由,其实都来自于家长对孩子的不信任——对能力的不信任,对意志力的不信任,对品格的不信任。

孩子是狡猾的、偷懒的、愚蠢的、天真的,他们耽于享乐、贪图快活……他们不懂人生的严酷,他们做不到最自己的成长负责。

如果用中国式家长的眼光看池莉,便会觉得她给孩子的信任近乎惊悚。

中考时,亦池想考武汉外国语学校,却恐怕因一直“放养”而竞争不过题海里泡大的对手们,池莉劝她退而求其次,然而亦池说:“妈妈,我觉得我是个好学生,我值得上最好的高中。”孩子爸爸嘲笑她异想天开,讥讽池莉“孩子懂什么?被你惯得无法无天!”,然而池莉却说,那就做吧!她一边做好了出高额择校费的准备,一边和亦池一同战斗,选补课老师,选教辅,搜集历年真题……最终,亦池顺利考取。

武外纵然是一流名校,然而一路自由生长的亦池在禁闭的应试教育中却难以呼吸。她打了退堂鼓,要另辟新路:“妈妈,我想去英国念书!”

刚过千禧年没几年,留学热尚未兴起,中介仗着信息不对等收取高额服务费,更何况,英国的考制与中国完全不同,她去了,异国他乡一个15岁的孩子要重新开始,能行吗?

天平的一边,是无尽的忧虑与现实的压力,天平的另一边,是孩子懵懂而坚定的双眼。

相比于“你现实点”,池莉选择说,孩子,你去做吧!

就这样,母女俩找名录筛信息选学校,又由亦池全权做主地给校长写了封情真意切的英文求学信——三次拒绝后,她终于获得了补缺名额。

在池莉的语言中,没有“你行吗”、“你还小,听妈妈做主”,而是全身心地信任、放手。

家长的阅历、经验、能力,不是用在与孩子争执时气势汹汹地逞一句“我吃过的盐比你吃的饭还多”,而在于能为孩子托底的那一份安心——孩子,你放手一搏,再糟糕的情况,妈妈陪你一起!

每一只雏鸟终有离开暖巢的一天,每一只幼鹰也终有被推下悬崖的一天,成长的进程并不会以父母的干预而转移,而孩子每一次从点滴小事累积的自主选择,其实都是在为她将来的腾飞增添羽翼。

3、让孩子走入生活本身

法国作家蒙田说:

“世上最难学懂学透的学问,就是如何享受生命。在我们所有缺点中,最严重的就是轻视生命。”而池莉对孩子最好的寄语便是:“我希望我的女儿,首先能够在真实不虚的生活中懂得生命意义。”

生命的意义丝丝紧扣于生活,而生活是什么?生活在哪儿?它谈着虚,却实实在在浸透在一言一行一茶一饭中。

可惜的是,在分数面前,一切拦路虎都让家长如临大敌,这当中也包括“生活”。

不要洗碗,放着妈妈来;少出去玩,别人都在刷题;别看动画,将来你有的是时间看;养狗多费时间啊?打篮球不加分,你放一放……生活在一条又一条禁令中不断缩水,离开了劳作、交友、旅行、爱好与宠物……生活,难道竟只容得下一张课桌吗?

成年人有成年人式的取舍——苦过这几年,生活的滋味在后头。但难道,享受生命与研习功课是二选一的单选题吗?

池莉是不同的,她让孩子生长在真实、自然、充沛的生活中。

她带着孩子居住在城郊,生活清净而充满乡野气息,她和亦池躬耕自种,吃自家种的蔬菜,与蔷薇、月季、金银花等一些花花草草打交道,在花圃里支起花架,带着大狗在田野里奔跑。

亦池高中毕业,池莉激动得准备了绿茶、红茶、青茶,备好了干红干白,还有上好花雕和女儿红,她教女儿品茶品酒,谈今博古,格物致知,也一并分享琐碎劳累的日常。

池莉说:

“更复杂更智慧的知识其实就蕴含于生活本身。一个人如果游戏玩耍、品酒饮茶,借朋交友,都能如奉大事,庄重潇洒,了若指掌,深获妙趣,那天下还有什么可以为难他的生命呢?如果他慢慢懂得了衣食是一种大事,勤俭是一种美德,心静是一种大气,宽容是一种真爱,知晓是一种最好,那天下还有什么功课他拿不到A吗?”这实在是一个母亲最开明的智慧了!

也正因此,在池莉的行文中,她最如数家珍的不是亦池漂亮的学历,而是她七岁会炒鸡蛋,八岁会养狗,九岁洗衣服,修理音响电脑门锁甚至马桶都不在话下,她就像一朵俗世的花一般,盛开得明媚又自然。

幸运的人一生都在被童年治愈,不幸的人一生都在治愈童年。

剥夺孩子寻常的、世俗的快乐与自由,也许是能收获到阶段性的成效,但生命是场不停歇的马拉松,眼里有四季,心里有风景,这场遥途才能走花路。

反过来说,像池莉一样快乐、信任、松弛地教育孩子,或许不一定会收获一个伦敦政经的毕业生,也不一定会培养出一个年薪百万的青年才俊,然而他却健康、灿烂,对生活有无限的热情,对人生有无尽的憧憬,对生命有无穷的敬畏,人格独立、坚韧而轻盈——在一个母亲的眼中,还有什么比这更好呢?

《池莉:和女儿一起长大》读后感(六):无麻药剖腹产到考上伦敦政治经济学院,池莉的女儿到底如何成长的

最近被很多新闻刷屏,都是和孩子有关的,有17岁男学生偷拍女同学入厕视频被学校发现,要求学生写检讨并带家长向女方道歉,而男生回家后从30楼跳下的。

也有孩子打架,把同学从五楼扔下楼的。还有女学生因老师批评作文描写不当,跳楼的……

这一幕幕一桩桩惨案,难免不让人反思,现在的孩子都怎么了?如此的脆弱?心理防线如此退步,竟然禁不起两句批评?

仅仅是因为不够尊重他们,不能用他们接受的语言来沟通,就选择如此过激的方式吗?

生命,那是自然会给人类去雕琢的宝石。——诺贝尔而这些孩子竟然如此轻易就放弃了。这是家长教育的失败,还是学校老师的责任?

来,看看这个女孩,从小都未曾把学习当成生命中首要之事,童年在玩乐中成长,一路从小学到中学都是重点学校,到了高中时发现对国外的教育更感兴趣,于是自己一个人申请去英国的私立中学读书。

她亲笔写了一封诚挚的信电邮给校长,没有料到校长也真诚了回了她信,告诉她学校名额已满。

虽然是一封回拒信,但女孩并未放弃,她对于这位校长的尊重与礼貌更加欢喜,于是把自己的长处和渴望认真的写了一封长信发去。

校长深受感动,答复这个女孩,如果有名额一定会优先考虑,但也要通过学校的考试。

而机会从来都会给有准备的人。

女孩终是等到了这个机会,也用自己的能力取得了过关的成绩,作弊不是不可以,因为卷子是在网上作答,40分钟,如果请一位英文教师是完全不会被对方学校发现的,但谎言早晚也会被拆穿,因为入学后还会再安排一场摸底考。

女孩凭借自己的努力通过了考核,成功取得了入校资格,到达到梦寐以求的英国学校,16岁的她决定独立前往,不需要家长陪同。

相同的年纪,那些懵懂的孩子还在犯错的路上狂奔,有的一生都铺满了荆棘,有的生命已失去体征。

而这个女孩却已经把通往幸福的入场券成功握在了自己的手里,她到底有什么底气能够领先别人一步呢?

她就是池莉的女儿,亦池。

这本《和女儿一起成长》,讲述了作家从怀胎十月,到无麻药产下女儿,从童年自小学至女儿的中学直至女儿毕业于伦敦政治经济学院,和克林顿、布莱尔、安南、曼德拉……名人成为校友,这24年的养育经历与经验。

畅谈教育对孩子的影响,爱对于孩子的重要。

成功的家教造就成功的孩子,失败的家教造就失败的孩子。——(美国)泰曼·约翰逊众所周知,池莉是一位成功的作家,湖北省文联副主席,武汉市文联主席,中国作家协会会员,连续四届全国人大代表 。中国作协第九届全委会委员。

现居武汉。她的作品大部分体现了武汉的特色,她写的人物大部分也和武汉这座特大城市的性格有关,多部作品被改编成电影和电视剧,社会反响强烈。

她的代表作《生活秀》中虚构的鸭脖,衍生出红遍全国的“武汉鸭脖”

就是这样一位名作家,也不能免俗,把自己的女儿夸成了一朵花儿,但她的女儿当之无愧呀,池莉的工作性质,使她早晚忙于写作,并未腾出过多的时间来看管女儿,她只是在这朵小花初绽的时候,勤于浇水、除虫、补充营养,让这株植物从根上健康泼实,能够接受生活的洗礼,每每在人生的转角处体现自主的能量。

每个女孩或许都是花苞中的一个小精灵,来到人世,睁开眼睛的那一瞬间,爱和光都会冲击在母亲的心上。这种爱是伟大的,这种爱将化作光芒一路陪伴孩子直到独立成人。

一、本书的教育意义——独立

从这本书里,我看到了池莉教育的长处:

1. 培养孩子热爱生活,热爱自然的心态,扩大孩子的认知和理解力,使他们对于人事有辨别黑白的能力。

2. 鼓励孩子独立自主,在人生的大事上,给他们机会去选择,会能走得更稳,更好,家长适当放手,不要把自己的理解想强加于孩子身上,美其名日:我为你好。其实只是想自己不努力,让孩子代替自己努力而已。

3. 争取更好的资源。有人说池莉这本书过于抨击中国的教育,美化英国的教育,但好的资源和开阔眼界所需要的走位,的确是世界性的,这个并没有错,过分美化是她的眼界不够高,但为女儿骄傲可以理解。

4. 懂得放手,我觉得池莉做的最好的一点就是懂得放手,女儿决定学业的许多关键时刻,她是支持的,努力帮助正向的,这才会取得后来的成绩。

5. 不指手划脚。16岁的女儿自己一个人出国,这若是其他母亲可能会担心,甚至受不了而去陪读了,但池莉没有,她放开了手,女儿在国外表现得也十分出色,几次拿到课外活动的大奖,成绩也名列前茅,小小年纪在这样的环境中,离开妈妈,也懂得了为自己争光。

二、本书教育的重要性——爱

教育孩子如育花,精心浇水、施肥、呵护,方能成功。但事实上并不是所有人都能养好花,不懂得就要向别人请教,学习养花的经验与艺术。——(中国)舒天丹看书的时候我们难免会有些意气用事,去英国读书,去重点学校,这种事于我们老百姓大部分是无缘的,离我们有些遥远,于是我看到很多评论是负面的,带着浓浓酸味儿,其实我不否认,我也有。

但我反思之后想到的是,为什么?为什么她的女儿如此出色,从书中看得出,女儿完全没有靠妈妈的影响力一丝一毫,基本都是自己凭借能力得到的荣誉。

即便是我们的孩子不会出国,也应该学习这种独立自主的精神。

毕竟培养出一个优秀的孩子,比那些要么早早轻生,要么未成年就犯罪,要么干脆在心底种一辈子恶的孩子要好得多。

最近的热播剧《隐性的角落》中有那么多黑暗的幕后,都是家长在教育中缺席所导致的。

这一点池莉做得还是很好的,孩子从小养狗,虽然全家反对,但她站在女儿这一边,后来女儿因为养狗,在英国与校长有了共同语言,也从爱护小动物中得到许多好处。

一个爱动物的孩子总会有好运气加持,她与校长的狗参与了一次演讲,获得了第一名,也获得了同学们的爱戴。

母亲无声的支持与爱,就是孩子最大的动力与勇气。

这本书以散文的形式跨越24年,写了一个母亲的骄傲,或许母亲看孩子的眼光总是带有滤镜的,有些夸张的描写会给读者来一些不适,还有对于国外教育的过度解读也会让人不满,但抛开这一切,想一想,我们给孩子带来了什么呢?

有爱吗?有赞扬吗?有欣赏吗?有保护吗?如果你能够换位思考一下,或许你会低头惭愧吧?

世界上有一种最美丽的声音,那便是母亲的呼唤。 ——但丁母爱大于山,感念池莉的母爱,希望在未来的岁月中,她和她的女儿能够平安喜乐,如同她书中的结语:我深信我的孩子亦池,会比妈妈更早领略什么叫做生命享受,会更努力地去争取,会让咱们以及子孙后代,青山常在,绿水长流,健康快乐,福田无际。