《不断裂的文明史:对中国国家认同的五千年考古学解读》是一本由刘庆柱著作,四川人民出版社出版的平装图书,本书定价:128.00元,页数:423,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《不断裂的文明史:对中国国家认同的五千年考古学解读》读后感(一):解密游戏一样的学术书

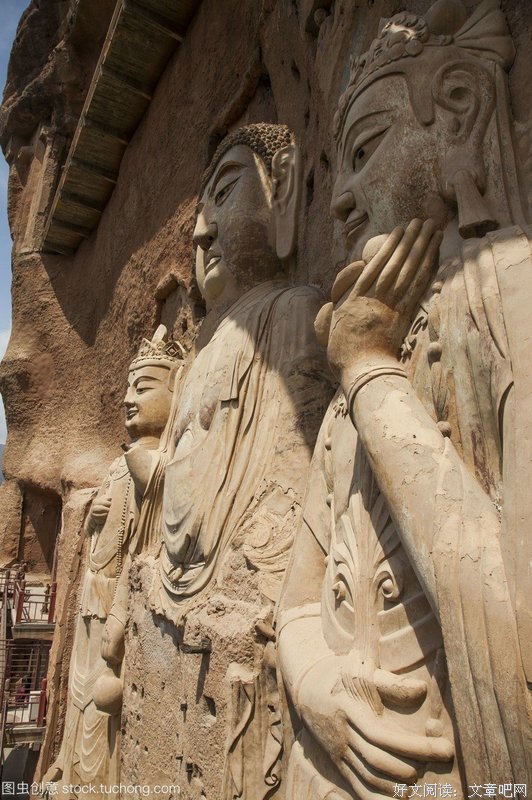

从考古学的角度拉通讲中国文明史,是非常宏大的课题,作者选了都城、陵墓、礼器、文字等比较有趣的几个切入点,很吸引人。这本书中对于古代都城的考古成果描述非常详细,配合大量示意图、实拍图,可以容易地理解考古学的专业表述。而且作者在叙述中使用由近及远的时间顺序,从我们比较熟悉的明清故宫出发,一点点顺着线索向前追溯、寻找源头,有点像在做环环递进的解密游戏。

《不断裂的文明史:对中国国家认同的五千年考古学解读》读后感(二):一篇通俗生动的论文

斗胆为这本书写一点阅读感受,琢磨半天,拟了这么个标题。之所以把这部书看作一篇论文,是想表达这么一个意思:

一直以来,我们自豪于拥有着五千年绵延不断的文明。记得那一年,大大带着那个不靠谱总统参观故宫的时候,两人之间有一个关于文明的对答,大大特别强调中华文明五千年不断档,估计不靠谱总统听了肯定是酸不溜丢的。本书就是围绕着揭示中华文明为什么五千年没有断裂的原因进行的论证,作者在前言中提出,认为没断裂的原因是中华文明的核心理念是“中”与“和”形成的“中和”思想。为了论证这一论点,作者结合着百年来,特别是上世纪50年代以来中国考古的重大发现,诸如都邑、陵墓、礼器等等,以及对历史文献的研究成果,指出,其中处处蕴含着“中和”思想,正因为始终贯穿着这一思想,所以中华文明才会五千年没有断档。所以,从这个角度来说,这部书也可以看作是一篇论文,当然是篇幅相当长的论文。

这部论文,作者在前言中也说了,不想写成学术著作,而是尽可能用通俗易懂的语言来写。本书的装帧也不错,穿插了大量的图片,有精美文物的,有考古现场的,有历史地图,非常具有可读性,再加上装帧设计相当豪华,套色彩印,所以就加大了这本书的成本,售价也就上去了

《不断裂的文明史:对中国国家认同的五千年考古学解读》读后感(三):必读~考古学知识的入门之作

首先来说,一本四百多页的书,就要把整个中国上下五千年的都城、陵墓、礼制建筑、文字等都讲清楚,这本身就是一个巨大的挑战,甚至可以说,这是一个不可能会完满完成的任务。《不断裂的文明史》这书的出版,应该说还是将吓退一堆人的专业考古通俗化的一次有价值的尝试。

其实如此多不同的考古和文史领域知识融在一起很难放在一块儿。所以市面上基本都是集中在某个小块领域的梳理源流的专著,比如《中国古代都城制度史》《中国古代物质文化史 : 陵墓》等。不过这本书巧妙之处就在于作者用了“中和”这一理念,来将这些不同遗迹给串联起来,挖出物质表面下所可能蕴含的统一共通的文化思想。虽然有些地方,仍有可商榷的地方,但是这种串联的形式和内容编排的尝试,确实是有可观之处。

这本书的定位是放在兼具学术与通俗之间。一定程度上说,也是做到了,尤其是作者极其熟悉的汉、唐、明清的遗址领域,讲得较为清晰,文字也够通畅。我们通常认为考古曲高和寡,从成书形式上讲,就是“不接地气”,考古专业的线描图太多,普通读者其实是看不下去的,这本书从图片编排上就有一个很大的优点,就是将考古线描图、遗址实景图、遗址复原图相互配合,能够让读者即使只是欣赏图片,也能领会几分。

总而言之,如果读者想要有一本了解中国古代考古学知识的入门之作,这本《不断裂的文明史》即是较为理想的一本。

《不断裂的文明史:对中国国家认同的五千年考古学解读》读后感(四):刘庆柱先生的又一力作

本书作者刘庆柱先生是考古学的权威专家,聚焦于都城、陵墓考古,又尤以秦汉时期为主,有很高的学术造诣。

本书作为通俗、科普读物,是比较典型的“大家小书”(虽然400多页的体量实在不小)。科普读物的精髓是让没有知识背景的普通人愿读、可读、乐读,与学术专著在性质上有很大不同。事实上所谓“大家小书”系列,翻车的绝不在少数,要么就是学术专著的白(luo)话(suo)版,要么就是学术专著的删减版,实在枯燥。但本书通读一遍下来,可以说有了一定的改观,不乏闪光之处。

比如在主题和立意方面,“不断裂”三个字贯穿全书,这是一个颇具思考性的话题。“5000年历史”“四大文明古国”的口号,上幼儿园的孩子大概都能喊两句,但在现代学术解构主义的浪潮下,对中华文明历久弥新的根本,能说出个所以然的又有几人?什么是“文明”?何处是“起点”?如何“不断裂”?何谓“传承”?怎样才算“一脉相承”?其中的理论、概念让人眩晕。本书以都城、陵墓、礼制建筑与礼器、文字等容易理解的物质文化为主线,从三皇五帝直至明清,将看不见摸不着的“文明”实实在在地摆在读者面前,引导读者对关于中华文明的一系列问题进行思辨,最终对中华文明有更加深层次的了解,对“中国”也就有了新的把握。

值得一赞的是书中的近500幅插图,非常精美,照片也很清晰,就算去了现场可能也没有这些照片看得清楚了吧。

《不断裂的文明史:对中国国家认同的五千年考古学解读》读后感(五):很亲民的考古书

很喜欢看《如果国宝会说话》《中国诗词大会》《探索发现》之类的节目,个人兴趣所致。专家们用娓娓道来的方式把看似“高高在上”的学问讲得有趣、生动、易懂,很吸引人。

之前在《百家讲坛》(倒不算是很喜欢的节目,但听喜欢其中一些老师讲的内容)看到过刘庆柱老师开讲。今年在《考古公开课》也看过他的课。老先生很平易近人的感觉,和他夫人一起,把考古发现讲得很生动。

看到这本书出来的时候,没多想就买了。因为看图书简介,感觉上是一本写法不太学术的学术书,能让我这种门外汉(喜欢历史和考古,但着实了解不深)也看懂。

拿到书的时候,很喜欢封面粗糙的质感,有点像读大学时在凤凰古镇买的纯手工造纸做成的灯笼的手感。搭配上古画的颜色,有古拙的氛围。然后平整光洁的烫金几何图形、线条跨过封面,和古拙形成对比,倒有几份华丽的感觉。也对,这本书围绕中华文明来写,中国古代史可不就是古拙又灿烂么?

这本书的主题其实很单纯:我们国家的历史绵延几千年都没中断过,古印度、古巴比伦、古埃及都不是这样。那为什么单单我们国家的历史不断裂呢?是因为历朝历代都认同、延续着它。

我以前觉得国家认同这个词是新闻联播里的。现在想来,其实有其根源。不同的民族在中国当政,但修都城、陵寝,管理国家,都没有彻底来个创新,其继承的成分很大。可能他们那时候还没有“中国”这个国家概念,但是却都认同了这个国家的文化。

我在网上查了刘老师以前写的书,猜测都城考古是其重点。这可能是这本书半壁江山写都城的原因。

从紫禁城开始写,一直往前追溯。(关于为什么逆着时间顺序来写,刘先生在序言里有解释。我的直观感受就是,读的时候挺好理解的。要是从遥远的朝代开始写中轴线,我只怕全靠想象才能理解个大概。但是写故宫的中轴线,就太好理解了)把一个个朝代串起来看(光看图都能理解个差不离),几千年的线索都明白了。

这种都城考古资料大集成,还是门外汉都能看明白的,着实不多见。看完这遍以后,我想拿它当个工具书,是不是可以有针对性地查查。

都城之后是陵墓、礼器、文字之类的。都是串联了时间线来讲,演变过程、不断裂的承传过程很清晰。

最后一章还没翻开,是总结升华性质的,我可能还是更喜欢图多、干货多的部分。

最后,想说一下这书有一点很戳我:其中不少的古画、书影,特别赞,和文字刚好契合,单独看也是一种享受。