《哥伦比亚中国文学史》是一本由[美] 梅维恒 主编著作,新星出版社出版的精装图书,本书定价:218.00元,页数:1466,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●当作参考还行·······说是号称最好的文学史就宣传过头了··。没有特别有价值的了解。有一些观点则是典型的西方学者视角,不能接受。书出后,柯马丁和 Robert Hagel 刊登长篇书评痛批此书。

●在学术范式上可资借鉴,但我认为内容上不少地方对中国文学存有误解。以主题分解文学,忽视语言本身的审美特性,读来似人类学或社会学研究。

●对于袁行霈的中国文学史,印象仍然残留。此书由西方汉学家分章执笔,集各方面专家翘楚,体系与袁行霈著作,大不相同,正是很好的镜子。此书体例,以文类区分,文类之下,则以时代区分,或者更有其“科学性”。因为是史学的缘故,本书注重脉络梳理,提点关键人物,但缺乏对文本的深刻分析,这自然是可以理解的事情。数章提及朝鲜、日本、越南的汉语文学,颇出意外。最值得重视的,是某章论述中西修辞学规矩迥异,十分惊讶,颇值得深究;另辟专门章节,论述我国民间文学,眼界甚好。

●某些章节写得随便了

●157.8.错字 插科打 诨 。725.9错字 一对文人 一妓女 。931.14错字 篡 改 。 总算看完了,有些地方对我来说不是很需要所以不能深究了,待我考完研再仔细怼。

●「成名要趁早」,在劍橋史中譯本之後再譯,受人詬病之處比比皆是,按照文體分章重迭往復、支離破碎,但草創之功還是值得尊敬的,有不少國內文學史限於意識形態而鞭長莫及的亮點。揮之不去的是論文式不統一文風的晦澀以及西方文論固有論點。壹陸讀#080

●没读完,对我来说太学术,书本身是好的。

●还是很喜欢梅维恒的,但就书论书的话,实在无法接受这本的写作方式……

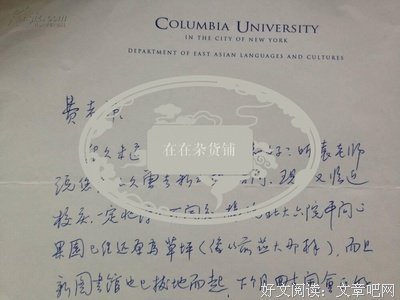

《哥伦比亚中国文学史》读后感(一):为什么需要重新书写中国文学史?(内含书影)

↓

为什么需要重新书写中国文学史?

↓

欣赏书影请挪步→https://site.douban.com/newstarpress/widget/photos/9970074/

《哥伦比亚中国文学史》读后感(二):学习中国文学类目及其传承的优秀著作

2019年最后一篇书评

《哥伦比亚中国文学史》长达200万字,上下2卷,分7编55章,个人认为不仅是西方研究中国文学的扛鼎之作,也是中国人自己学习中国文学类目及其传承的优秀著作,简单这几点书评。

1.本书极其完整,这从目录上可见一斑,除了通常认为是文学的诗词歌赋小说戏剧,还包括了语言文字、哲学谚语、注疏批评等内容,从文学的角度来研究这些不太文学的内容。

2.国际视野,不仅关注汉文化核心区域,也关心地方文学、少数民族文学,特别是最后3章介绍中国文学对东亚圈朝鲜、日本、越南文学的影响,这对我来说是第一次见到的严肃研究。

3.特别重视口头文学和女性文学,关注书面文言文学文本和口头白话文学的差别与联系,在诗歌、小说、戏剧、文字等章节都专门介绍女性作者、女性角色、女性视角等,特别难得的是专门介绍了湖南江永女书这种类似日文假名的简化汉字。

4. 将戏剧和剧本区别对待,在不同的章节分别研究作为剧本的文本形式的文字和作为舞台表演的现场文学。

5.几个新颖的观点,一是汉字的文本起源是用于记录的档案文本而不是像古希腊一样用于演讲的底稿,所以汉文学变现为高度的书面化、简洁、优雅,但缺乏激情和口语特征,需要一定的文化基础才能阅读,这种情况在佛教及其口头传教的形式传入中国后才有所改变。二是文言文这种高度的书面化文学形式维持了汉字的统一性,没有像拉丁文一样分化成各种地方住语言。三是几千年来诗一直是文学的顶峰,具有最高地位也取得了最高成就,然而20世纪以后诗却逐渐但迅速的衰落了,其地位让位于从志怪、传奇、话本一路发展来的小说,然而在清末民初写小说对正统人来说都还是羞耻而不消的,这也许代表着中国文学的去精英化。

《哥伦比亚中国文学史》读后感(三):《哥伦比亚中国文学史》初读小感

编者梅维恒的引言,对于了解本书的写作意图、成书过程以及写作方法很有帮助。

首先,梅维恒承认关于中国文学的研究在20世纪六十至就是年代有较大的进展,新的研究在数量和质量上都有可观之处。在这样的背景下,写作一部“言之凿凿的中国文学史也便毫无意义”了。自然,他所承认的是“言之凿凿”之不可能,而非“毫无意义”。紧接着编者就指出研究视野和范式的变化不可避免——根据朝代或者文学类型来编排中国文学史的预设已经遭到极大的挑战。那么,本书是如何处理这个问题呢?答案是:“我们以超越时间与文类的全新棱镜来审视中国文学史。”

本书所涵盖的文学史现象,是“从其发轫期到当今的中国文学史全景”,同时“最多的注意力留给了前现代时期”,因为“它本身的浩繁,也因为后帝国时代(1911年之后)的中国文学在主题和形式上都日益国际化”。

本书的主要目的,是“揭示中国文学的核心特征,这样对中国文学完全不熟悉或者仅了解中国文学的某一领域的读者能够对它有更深的理解、更全面的把握”。

贯穿全书的议题和主题包括:1、思想和宗教如何影响中国文学的发展;2、精英与民众之关系对于中国文学的重要性;3、汉民族与少数民族的互动;4、语言(文言与白话)在决定特定文本性质方面的考察及其引出的书面语言和口头语言、全国语言和地方语言。

编者将中国文学视为与社会紧密联系的存在,认可“文学不是自在自为之物,而是社会政治的力量和文学事实之无尽序列的产物。每一章都尽可能多地揭示这些交织互动关系”。

以下几点也值得关注:1、这本文学史与当前市面上可见的同类书籍有较大不同,它的看待问题的视角,切入问题的角度,较有新意。2、“参考文献”部分列出的著述,“索引”中提供的有关文献记录,可以帮助研究者大略的知道西方的中国文学研究的重要成果。

诚如梅维恒所说“言之凿凿”的中国文学史大概是非常困难的,甚至可以说不可能达到。本书的贡献,在我看来,宏观而言是展示了一种研究范式,微观而言则展示了对于具体问题的相对丰富的研究。至于文学史所关涉到的具体作家作品之评价的高低,大可不必太在意。就个人阅读者而言,如果你觉得高了,可以下调,低了则可以上调。更重要的,或许是对于史实的展示。基于这样的原因,读一读是有益处的。

《哥伦比亚中国文学史》读后感(四):(转贴)张全之:偏见与意外——读《哥伦比亚中国文学史》

《经济观察报 》2017-01-11

http://www.eeo.com.cn/2017/0111/296214.shtml

张全之

(作者为重庆师范大学文学院教授,澳门大学兼职博导,主要从事中国现当代文学研究)

在西方久负盛名的《哥伦比亚中国文学史》终于有了中译本,使我们得以饱览它的真容。尽管在读它之前,我已经做好了充分的心理准备,但读完之后仍然有点震撼——这的确是一部个性鲜明、风格独具的文学史,与我们见惯了的那些大同小异的文学史著作迥然有别。

首先该书立足于一个大的文学观。我们也经常说“大文学观”,但就文学史写作来看,还没有那一本文学史将文学的外延释放得如此之宽、之广:它所说的“中国文学”从时间上说囊括了从上古到“20世纪中国文学”在内的所有中国文学;从空间上说包括了中国大陆的汉族文学、少数民族文学和港台文学以及中国周边国家对中国文学的接受和影响;从类别上来说包括了严肃文学、通俗文学、口头文学、敦煌文学以及“注疏、批评和解释”等,这样一种文学概念,在中国大陆目前流行的文学史中,还绝无仅有。全书核心部分是四编:诗歌、散文、小说、戏剧,但开篇一编“基础”和最后两编“注疏、批评和解释”以及“民间及周边文学”,足以颠覆我们传统的文学史观念。而在全书中,将“文学中的女性”和“女性创作的文学”作为重要问题进行专题论述,也让人耳目一新。

目前中国的文学史还是具有很强的规范意识和等级意识。所谓规范,就是文学史的边界基本是划定了的,很少有人敢于大胆地突破。比如一部中国古代文学史,哪些作家可以入史,那些作家不能入史,大家基本上有一个不言自明的边界,出入不大。你可以将大量的无名作家钩沉出来,但你需要将文学史的篇幅拉长,那些“应该入史”的作家一定占据着重要地位,这就是文学史写作中的规范意识。所谓等级意识,是指中国大陆的文学史家在写文学史的时候,总是努力地给作家排座次、分等级。从章节安排到论述的字数,从作品分析时的用词到价值定位,都是很清晰的,就像“封神榜”,一眼看去,等级森严且分明。但《哥伦比亚中国文学史》看上去随意而谈,信笔所之,从不考虑作家的总体成就及其文学史地位。这部文学史的目的不是为了品评作家,给作家以史的定论,而是将作家的部分优秀作品分析给读者,这显然是一种以读者为中心而不是以文学史为中心的写作方式。也就是说,这部文学史的目的不是为了给历史一个交代,而是给读者一个交代。就以唐诗部分而言,该书以“世纪”为单位,论述唐代诗人及其作品,谈到李白、杜甫的时候,虽然指出他们两位是“最熠熠闪光的诗人”,在论述文字上比其他诗人略长一些,但在结构安排上,并没有将这两位有意放在显赫的位置上。

另外,这套文学史从头到尾没有使用我们习以为常的一套概念体系:古代文学、近代文学、现代文学、当代文学。而是将古今文学融为一炉,按照“世纪”或“朝代”叙述文学史,这也让我们这些习惯了“古代”“现代”之说的人也感到新奇。全面评价这套一百多万字的文学史,力不能及,这里主要谈谈它对“20世纪中国文学”的书写。

一想到这是一部美国人写的文学史,马上就会想到它一定会有偏见。夏志清的《中国现代小说史》就毫不掩饰个人好恶,也因为这一点,最近受到一群学者的围攻。那么这部文学史在写到20世纪中国文学的时候,是否同样表现出了美国学者的偏见呢?仔细看看,这个问题似乎仍然存在。

对于左翼文学(书中称之为普罗小说),该书提到了蒋光慈的《少年漂泊者》,认为“蒋光慈笔下那拜伦式桀骜不驯的男主人公,实际上更像一个自怜自伤和笨拙的走江湖小丑,小说在多愁善感的肤浅中接近了一种无意识的自我戏拟。随后笔锋一转,认为“更多有意义的普罗小说来自联盟之外的非左翼小说家”,指的是穆时英和老舍。认为“穆时英在1934年的讽刺小说《Pierrot》中回到了普罗主题”,而老舍的《骆驼祥子》则是“中国最著名的普罗小说”。左翼作家丁玲和茅盾也被提到,“茅盾是较早秘密信仰共产主义的作家,喜欢全景式地展现宏阔的社会生活画面来描绘中国传统农村经济和都市资本主义经济‘不可避免’的崩溃。”,丁玲在个人风格方面,“远远落后于凌叔华和冰心,但她是中国最早敢于坦诚处理女性性欲问题的女作家之一”,提到了她的《莎菲女士的日记》、《在医院中》和《我在霞存村的时候》,后两部作品讽刺了内战时期西北地区中厌恶女性的乡民,以及无能的官员。随后从政治角度对丁玲进行了评论。毛泽东主席在1942年整风运动中,公开批评丁玲并要求她写自我检讨。在丁玲漫长的一生中,她亦步亦趋地跟随党,逐渐转变为对它有种种不满。1956至1976这二十年,丁玲基本上都是在牢里度过,书中总结的原因是因为“下放到北大荒的她不服从强制劳动。”这明显带有臆想的成分,也与事实有出入,折射出了执笔者对中国的隔膜,他们完全不理解左翼政治对中国以及中国文学产生的影响,所以延安文学、十七年文学除了戏剧部分外,其他文体踪影全无,这应该算得上偏见吧。但对他们来说,可能只是基于艺术的选择。

在对重要的小说家进行评论时,执笔者对刘鄂、吴趼人、徐枕亚、张恨水的兴趣,远远超过了对鲁迅和郁达夫的兴趣。不仅分析这几位作家(尤其是刘鄂)的文字相对较多,更重要的是分析这些作家的时候兴味盎然,但谈到鲁迅和郁达夫的时候,明显词汇贫乏。虽然承认,鲁迅的“短篇小说、杂文、翻译、书信和其他作品的数量惊人,对中国社会的影响是其他任何二十世纪中国作家无法超越的。”在论述吴祖缃的小说时,还顺带批评了一下鲁迅:“《卍字金银花》对于深埋心底的童年回忆的普鲁斯特式心理洞察,使鲁迅《故乡》相形之下显得过于忧伤。”这实际上反映了这部文学史的基本立场:“二十世纪中国小说的国际化并不纯然是一件幸事,不过它确实催生了比前几百年中更多样化的作者风格和主题范围。”

也许对美国学者来说,中国文学的中国色彩,才是他们感兴趣的问题,所以在讨论20世纪中国文学时,更看重中国传统文学在20世纪的延续而不是断裂。

巴金在这部文学史中得到较多阐释,《家》和《寒夜》作为他的代表作受到重视。但是对巴金的阐释反映了另一特征,喜欢从小说人物自身寻找其命运跌宕的根源,认为“《家》中的年轻主人公像巴金一样,由于为自己部分西化的价值观和传统家庭恒久不变的生活方式之间的分裂而感到痛苦,最后奔赴像上海这样的海港城市,因为在这些地方会聚着同样思想的年轻知识分子。”这里完全摆脱了我们习以为常的启蒙思想体系。对于《寒夜》的评价是:“妻子永远离开了丈夫一家,这一结尾揭示了在妻子比丈夫赚钱多的传统主干家庭中产生的新的脆弱。”小说激烈地社会批判主题,转化为家庭内部稳定性的破坏。很显然,对这些美国学者来说,人物命运应该由自己负责,而不是像我们一样,更喜欢从时代和社会层面去发掘人物命运的悲剧成因。执笔者分析说:“巴金1929年和1930年代的长篇小说在当时都市受过良好教育的年轻人中十分流行,但它们在观念上并不老练,在文句层次上也较为粗糙,有时甚至草率。”

令人惊讶的是,一向获得评价极高的张爱玲、沈从文、钱锺书,在这部书中并没有占据显赫的位置,尤其对张爱玲的介绍只有两处,含标点不足200字。第一处介绍了《金锁记》,就一句话:“张爱玲在著名的中篇小说《金锁记》中细腻复杂地镂刻着一位变态恶毒人物的心理。”另一处谈到五十年代小说的时候,再次提及张爱玲:“即便像张爱玲那样原来不问政治的小说家,也开始讨论一些政策的人道主义代价,比如她在香港出版的《秧歌》(1954)和《赤地之恋》。”

对于当代小说,该书是从新时期开始的,主要讲述的作品有《高山下的花环》、《风泪眼》、《红高粱》、《沉重的翅膀》、《灵山》等。残雪、刘索拉等先锋作家和池莉、陈染、林白等女作家也被提到。而介绍最多的作家是王朔,他的名字出现在一个小标题上,这是不多见的,这个标题是:“‘流氓痞子’王朔以及九十年代的后现代幻灭”,认为“王朔径自把读者抛入一种流氓文化中,这是一个非常特别的世界。天不怕地不怕的流氓让人联想到传统白话小说和现代武侠小说中的主人公们。”,将王朔嫁接到传统小说和通俗文学的树干上,这种思路在这部书中颇有代表性。

如果说小说部分显得很简略,很多重要作家都被忽略了,那么诗歌、散文比小说部分更加简略。“现代诗”跟“清诗”一样,变成了短短的一章。徐志摩、闻一多、郭沫若、李金发、“汉园三诗人”“九叶诗人”等被介绍,与这些诗人并列被介绍的鸥外鸥、路易士等在大陆文学史上较少出现的名字。尤其是鸥外鸥,被认为是一位具有“未来主义风格”的诗人。对于左翼诗歌,本书利用一段诗歌与政治关系的文字就带过去了:“二十世纪三四十年代,国家危机以及影响力越来越大的共产主义所创造的环境对诗歌艺术的探索是不利的”。“在1949年后的30年中,有创新精神的中国诗歌几乎都出现在中国大陆以外的地方”。基于这样一种看法,解放区和建国后30年的诗歌被全部省略了。新时期的诗歌,本书介绍得更为简单,只是粗略地提到了食指、朦胧诗和新生代诗人。

散文部分比诗歌还要简略。在题为“二十世纪散文”的标题下,鲁迅的杂文很受重视,但他们看重的是这些杂文的艺术而不是思想,所以“叙述者”、“亲密感”这样的词汇,就成为评论鲁迅杂文的关键词;之后执笔者将散文分为两类:说理性散文和抒情性散文,提到的大陆散文家有吴祖缃、钱锺书、丰子恺、朱自清等,20世纪下半叶的散文除介绍了王安忆的创作谈之外,其他散文家都付之阙如。

与诗歌、散文部分相比,“二十世纪话剧”部分则内容丰富,可以看到对延安文学、十七年文学和文革文学的介绍。曹禺、老舍、郭沫若、夏衍都得到了重视,抗战剧、十七年话剧和“文革”的“样板戏”也被评述,尤其对《龙江颂》的分析颇为详细,认为:“在这部《龙江颂》中,因当地‘文化大革命’的目标符合世界革命继续进行的需要,而被证明是合理的。就这样,中国老少边穷的地区便以一种有意思的吊诡方式,与外部世界联系在了一起。”新时期中国话剧曾经繁荣一时,在这里被冠以“后毛泽东时代的戏剧”。这一部分对《桑树坪记事》的分析深刻、精到。此外重点分析了两位女性剧作家白峰溪和张莉莉,前者的“女性三部曲”和后者的《绿色营地》被认为是关注女性命运的佳作。最后,该书提出了现代戏剧的“六种传统”的说法,是十分新颖的。

如前所述,该文学史将“注疏、批评和解释”作为一编,其中“文学理论和批评”独立一章。在这一章中,涉及到20世纪的部分不足一页中高度评价了钱锺书的《管锥编》,认为“中国的传统文学批评一直延续到二十世纪,并在钱锺书(1910-1999)的《管锥编》中达到了它的顶峰。”随后追溯到王国维,认为“将东方与西方、古代与现代、文言与白话毫无间隙地拼和起来的史上第一人正是王国维。他的《红楼梦评论》是如此闪耀着思想的光芒。”在小说部分,也专列一节“重获自我确信:中国的新文化批评家”,提到了季红真、陈晓明、陈平原,重点介绍的批评家是赵毅衡,他被誉为“新一代批评家的代表”。

仔细阅读这部文学史中的“20世纪中国文学部分”,最明显的感受是“意外”:他们对作家的取舍、对作品的评论分析,对文学史问题的基本看法,常常让人感到“意外”,这可能是这部文学史最值得重视的地方。主编梅维恒先生在“中文版序”中说:“衷心希望《哥伦比亚中国文学史》能在中国受欢迎,也希望西方学者的研究方法能对中国读者有所启发。”这部书确实在文学史写作方法上能给中国读者很多启发。

从事中国现当代文学研究的学者可能会发现这部书对中国现当代文学的轻视,但我认为这给我们提供了一个值得思考的问题。就目前来说,中国现当代文学史越写越厚、越写越细的现象还普遍存在着。研究也是如此,边边角角的问题或已经被湮没的作家、社团,经常被拉出来进行细致的考辨研究。但我们必须承认以下两个事实:一,文学史写作是减法而不是加法,这是不可抗拒的历史趋向。目前这种越写越厚的现象,只能是暂时的过度现象,二,所谓的中国现(当)代文学早晚会被嫁接到“中国文学”这棵大树上去,那么现(当)代文学将以一种怎样的方式与古代文学并轨?我认为这部文学史给我们提供了一个思路:“本书收录二十世纪中国文学的目的,就是为了显示传统的延续,以及传统在二十世纪的嬗变。”(引言)这种处理方式,我们可能不会同意,但至少是一种极为可贵的尝试。

当然,这部文学史也有不让人满足的地方。由于它的期待读者是非汉语世界的文学爱好者和研究者,所以注重提供基本的事实,理论分析部分相对较弱,学术方面的系统性不强,导致“史”大于“论”,好在这些“论”总能给人启发,所以读起来也就兴味盎然了。

《哥伦比亚中国文学史》读后感(五):(转)110年,我们仍在补文学史这一课(作者:唐山)

刚看到这套《哥伦比亚中国文学史》时,几乎惊呆了,正文竟达1200多页,不禁怀疑:西方研究者对中国文学能懂多少?他们该如何填满这么多页码呢?

中国文学源远流长,但文学史这种研究方法却来自西方。

中国第一部文学史著作是1906年面世的《历朝文学史》,仅106页(共计4万字),作者为窦士镛。有趣的是,《历朝文学史》是以文字研究为开篇,从《说文解字》写起,而非《诗经》,这一独特的思路竟与110年后的这套《哥伦比亚中国文学史》暗合。

《历朝文学史》后又有了黄摩西的《中国文学史》(1907年出版)、林传甲的《中国文学史》(1910年出版),但所有这些著作都晚于日本学者末松谦澄1882年完成的中国古代文学史专著(《支那古文学史略》,因含“支那”二字,是否不太适合说出来)。

早期的中国文学史著作大量袭取日本学者的研究成果,直到1930年,曾毅的《中国文学史》再版时,他在前言中也承认“颇掇拾东邦学者之所记”,现代汉语中“文学”、“纯文学”等词亦来自日语。(中国古代有文学一词,但定义和今天不同。)

110年确实太长了,让很多人已忘掉文学史的舶来身份,以为谈文学史,必然是中国学者最权威,因为文学离不开语境、传承与民族心理等,只有自己人才最了解自己人。

但,这本《哥伦比亚中国文学史》却提醒了我们:文学史理解不等于文学理解,在文学史理解上,我们仍有不小的差距。

中文系不是为培养作家的

文学史理解与文学理解的区别在哪里?这可以从古今文学教育的区别来看问题,古代文学教育偏重文学理解,而今天文学教育偏重文学史理解。

古代文学教育是以培养人的写作能力、鉴赏能力为目的,换言之,学诗是为了写诗,至少能品评诗。

现代文学教育则以理清文学发展脉络、掌握相关知识为目的,不会写诗,一样能拿到文学博士头衔,正所谓“中文系不是为培养作家的,而是为培养学者的”。

所以古代文学教学以作品欣赏和练笔为中心,主要教学方法是技术分解,比如学写诗,就要先从对句学起,逐步过渡到声律,再到联句,最后才是独立创作。其优点是实用性强,缺点是囿于已有技术,处处限制,使人难以突破和创新。

现代文学教育则以文学史为核心,通过对文学发展脉络的梳理,鼓励学生自行从中获得感悟,从而能站在理性与历史的高度去看文学,以超越时代的限制和具体技术的限制。但这种教学法的缺点也很明显,一个学生可能对李白、杜甫的作品如数家珍,可他却不会写诗,那么他是如何知道李杜的诗好呢?显然,他只能是看别人都说好,便跟着也说好,越说就越以为自己真的“读懂”了李杜。死背纸面知识,毫无操作技能,这就很容易落入“有学问的无知”“有知识却无修养”的陷阱。

或者可以这样概括:古代文学教育以经验为重心,现代文学教育以知识为重心。由此形成完全不同的视野。

《人间词话》说:“温飞卿之词,句秀也;韦端己之词,骨秀也;李重光之词,神秀也。”如非积累了深厚的创作经验、阅读经验,断然说不出如此透彻的话来,体现出经验思维的长处,即犀利与直接,但对于缺乏积累的人来说,很可能因此产生误会,这便是经验思维的短处,即欠缜密、难传承,而文学史研究能提升人的理性分析能力,可补足这一短板。

定论太多将人带入死胡同

然而,文学史的理性精神蕴含在开放体系中。可遗憾的是,我们的文学史教育却承担了太多学术之外的任务,有时甚至被异化为“先前阔”的注脚,不仅要证明“先前阔”,还要“合理”地解释出为什么“先前阔”,由此产生出颇多“定论”、“科学解释”,从而将读者带入决定论的死胡同。

翻开国内诸多版本的《中国文学史》,不难发现其中共性。

首先,将文学史理解为伟人陈列馆,以繁琐罗列、排列座次为能,导致需要死记硬背的“知识点”越来越多,而历史智慧、文学智慧却越冲越淡,只能助长守财奴式的沾沾自喜。

第二,滥用进化论,仿佛不梳理出一个从低级到高级、从简单到复杂、从浅薄到深刻的序列来,作者们便绝不肯罢休,这就不难理解为什么唐代以后上千年,人们仍在写唐诗,却怎么也写不过唐朝诗人,只好勉强解释为“唐诗写尽了”,可既然写尽了,为什么后来又会有宋词、元曲?也许,所谓“文章千古事”只是一个神话,文学本身未必会进化,它总是为当时而作,代表着时代的声音,至于成为经典,则属低概率事件,很可能只是传播中的异态,如果囿于经典,一定要从文学角度解释出为什么有的作品能传承至今,实为胶柱鼓瑟。

其三,把思想与创作视为简单的因果关系,试图从文本反向解码作者的“思想”,导致文学史不研究写作技术,却被写成了思想史。可问题在于,这种“反向解码”有多少科学性可言?多少猥琐的人偏喜欢写豪迈的诗,又有多少壮汉偏喜欢在文字中扮演女性?同一现象,主观意图的可能性无限多样,可偏偏前人武断,却成后人绝不能突破的窠臼。

其四,硬套西方文学史,结果李白成了“浪漫派”,居然和华兹华斯、骚塞、柯勒律治、拜伦一路,而杜甫成了“现实主义”,又与巴尔扎克、托尔斯泰同道,为了自我安慰,不惜胡乱嫁接,读来令人时空凌乱。

当然,并非所有国产的中国文学史都如此偏颇,但从整体看,我们的文学史教材更像繁重的课业,对提升理性的帮助有限。

随着佛教传入,印度音韵学知识和对白话写作的推崇对中原文明予以强烈冲击,遂有唐传奇的兴盛,而这一传统最终成就了元杂剧与明清小说。(图为北齐时期佛像。)

世界很多国家都曾有文言文

那么,《哥伦比亚中国文学史》又是如何做的呢?从体例上看,该书不是前后贯穿、如数家珍式的,而是分解为7编55个专题。

这种写作方法肯定会有遗漏、互见的情况,但优点在于方便教学,毕竟一个人从《诗经》读到《红高粱家族》是没必要的,在对中国文学有一个基本了解之后,爱读诗的人专攻诗歌这一编即可,而爱读小说的人可去专攻小说这一编,本书还包括了《注释、批评和解释》、《民间及周边文学》两编,这是以往很难读到的内容。

第一编第一章便给人别开生面之感,作者从语言学入手,对“汉字是各种方言的桥梁”说予以批驳。中国方言太多,彼此似乎只能通过文言文互相沟通,但本书作者指出印度也有类似情况,梵文即类似文言文,只在知识分子中传递,而言文有别几乎在所有语言中都存在,只是中文差异更大,但阿拉伯语中这一差异也很明显。事实证明,文言文的崇高地位很可能是士人阶层神话的结果,它并非不可替代。

文字变化深刻地影响了文学的发展。《哥伦比亚中国文学史》特别梳理了汉字的变化,从甲骨文的4500个到《康熙字典》时已达4.7万个。(图为甲骨文残片)

如果囿于中文史视角,我们很难得出这一认识,可从世界语言发展史的视角看,就会豁然开朗。

士人阶层神话文言的结果,自然是汉代大赋式的繁琐、累赘和空洞,而随着佛教传入,印度音韵学知识和对白话写作的推崇对中原文明予以强烈冲击,遂有唐传奇的兴盛,而这一传统最终成就了元杂剧与明清小说。

作者特别梳理了汉字的变化,从甲骨文的4500个(其中1000个是异体字)到《康熙字典》时已达4.7万个,汉语中的蝴蝶、蜘蛛、孑孓、凤凰、忐忑等,初期可能只是一个字,后因复辅音分裂,拆成两个字。

这些知识似乎与文学无关,但文字变化很可能深刻地影响了文学的发展。比如《诗经》多四言,古诗多五言,律诗则成七言,诗句中文字越来越多,是不是语音越来越简化的结果呢?这实在是一个值得深入讨论的话题。而以往我们涉及文体变化时,往往只简单化地解释为经济发展、社会进步、民歌推动等,而从语言学角度去看,似乎更有解释力。

宋词是唐诗的新容器

类似有见识的分析,在本书中随处可见。

以李白为例,以往我们仅关注他的思想性和艺术手法,称他热爱祖国山河、想象力出众,而本书作者一语道破,称李白是“文学中的莫扎特”,认为他发明了一套独特的押韵方式。

李白多用古风体,句式长短不齐,刻意保持韵律不规整,从而出奇制胜,李白会根据题材来调节韵脚,比如在《蜀道难》中,便采取了比较绵密的韵脚,“以令人呼吸艰难的风驰电掣的速度”体现出蜀道艰难,而在《古风》中,又显得非常沉稳。

李白的诗富于音乐性,在以朗诵为主的时代,显然更具传播优势,很多人喜欢李白是不自觉的,仔细思考他诗中的内容,未必比杜甫高明,但一张口时,不自觉说出的还是李白的句子。

从某种意义上说,李白的这一创造掩盖了唐诗空间不大的缺陷,从而将读者引领到“人人心中所有,人人口中所无”的审美范式中,读诗成为一种“相遇”,读者更期待诗人点出自己内心的苦闷,而非从诗人那里获得教益。

吊诡的是,随着唐诗创作不断丰富,审美趣味必然走向多元,则每首诗所能激起的共鸣亦会衰减。或者,韩愈、李商隐并不是真的喜欢瘦硬、晦涩,只是不如此,他们就无法建立起自己独特的审美风格,就不可能在诗歌史中拥有自己的地位。而这种突破口必然越突越窄,所以唐诗才呈现出“写尽了”的问题。

于是,宋词继起而代之。

本书作者很坦率地表达了他的疑惑,因为宋词空间确实相对狭窄,初期作品彼此雷同,实在看不出为何当时文人会热衷于此。然而,传统七言诗每句8拍,最后一个字如押韵,就会拉长成两拍,而词有三字句、四字句、五字句等复杂的形式,一般都会压缩成4拍,这样就出现了2个字1拍的情况,这是一种全新的诗歌形式,音乐感更强。而将唐诗略加改造,就可以塞入这个新形式中,于是,“以诗入词”甚至“以文入词”成了新的捷径,作者只要将诗的感受变化一下格式即可,结果是宋词成了唐诗的新容器——它继承了唐诗的优点,但也继承了它会“写尽了”的缺点。

如果把这个话题稍作延展就会发现,流行歌曲其实也如此,所有经典之作其实都是唐诗境界的复写,当这种复写足够多时,后来便很难再有佳作。

这些见解确给人以醍醐灌顶之感。

我们为什么写不出《哥伦比亚中国文学史》

为什么我们天天读唐诗宋词,却发现不了这一现象,而母语非中文的外国学者却能发现?

首先,外国学者没有被唐诗的神话所束缚,他们只将唐诗视作研究对象,可以客观去看待其成功与失败,而中国学者则耽于解释唐诗究竟好在哪里,我们没有说“唐诗不过如此”、“我觉得《红楼梦》没什么意思”的勇气,可没有批判,也就没有建构,结果让研究变成了高级圆谎。

其次,我们常常是就唐诗论唐诗,不免落入“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的误区,在今天,中国文学史只有放在世界文学史的背景下去观照才有意义,毕竟内生只是文学进步的动力之一,在比较的基础上拿来,也许更有价值。唐诗曾从印度文化中受益多多,可后人却陶醉于曾经的成就上,只允许说自己好,不允许说别人好,甚至到后来连别人在哪里都已看不到,自然也不可能形成对自己的正确认识。

其三,我们尚未建构起一种自信,只好依赖传统,可总是强调“先前阔”的结果就是我们的认同感常呈现为过去式,以这样的心态,在古今之变的关头很可能做出错误选择。我们不再可能回到唐诗的时代了,就算我们今天会写,可能也是屠龙之术,不如去推动这个时代的汉语文学臻于完美。

其四,我们的文学史过度关注社会、经济等因素,但文学创作与其关联度究竟有多高?更何况我们对过去时代的拼图也未必准确,文学史不应该忽视文本研究,把有生命力的新文体一概归功于“劳动人民的聪明才智”,未免简单粗暴。

文学史的魅力在于展现文学演化的脉络,从中得出规律性的认识,但应破除两个我执。首先,文学可能只是在演化而非进化,因为进化隐喻着今天比昨天好、现在比过去好,这未必是事实,文学没有好坏之分,只有适应时代之分,不能用今天的标准去妄断古人;其次,历史发展是多线索演进,不能只抓一条线或几条线,便自以为真理在手,以骈文为例,在相当时期,我们的文学史认为它是落后的、反历史的,可这就无法解释它为何能传承千年,而本书却拿出相当多的篇幅加以介绍,相比之下,我们的研究者反而没有外国学者们对传统的这份敬意。

文学史研究可以追求有用,但不应成为板斧,以砍翻过去为荣。

呈现出更复杂的中国文学史

本书还有一点令人肃然起敬,就是力图呈现出更复杂的中国文学史。

以第一编的“基础”为例,涉及了佛教文学、道教文学、十三经、神鬼传说、女性文学等,这些视角是我们自己的文学史教材极少涉及的。

在《文学中的女性》这一章中,作者给出了一个颇有讽刺意味的数据:“公元一世纪开始,两千年中华大地上一共出现二十九位著名女作家。”通过此数据可以明白,为什么女性在中国文学中处于长期被歧视、被遗忘的地位。

作者在谈到《水浒传》中“武松杀潘金莲”、“宋江杀阎婆惜”、“潘巧云被挖心”等情节时,震惊于作者在描写这些残暴场面时所表现出来的津津有味的态度,她说:“《水浒传》中对女性的厌恶体现在他们对柔弱女子身体的施暴上。”这样的批评,我们的教材中找不到,我们甚至不屑于从性别视角看文学史。

不否认,本书视角太多,受篇幅限制,只能浮光掠影地去展现出一个个断面,但将这些断面组合起来,我们看到的却是一个辉煌、复杂、多元、充满活力与个性的中国文学,从中不难体会出这些西方学者们对古老文明的热爱与沉醉。坦率说,在当下中国,想找到这么多货真价实的中国古代文学的忠粉,也并不是件容易事,所以这本书才如此精彩,几乎每页都有让人赞叹不已的卓见。

当然,本书在一些细节上体现出的是作者个人的认识,未必公允,比如对韩愈评价偏低,对杜牧一笔带过,凡此种种,可能会挑战中国读者的“常识”,这或者应理解为从文学史的角度看问题必然会出现的疏忽吧。