《导演的诞生》是一本由[英] 斯蒂芬·洛温斯坦著作,后浪丨北京联合出版公司出版的平装图书,本书定价:60.00元,页数:352,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《导演的诞生》读后感(一):关于如何开始拍摄一部电影

《导演的诞生》让读者见证电影天才们电影影之梦的启航,感谢电影这种艺术表现形式,让许多有才华的人多了一种有力的表达方式,也是他们让这个世界大有可观。

《导演的诞生》读后感(二):那些年,成名前后的峥嵘岁月

诗与远方。——大栗致自己

《导演的诞生》读后感(三):《导演的诞生》:他们的导演之路是如何开挂的?

文:阿帆达 图:网络

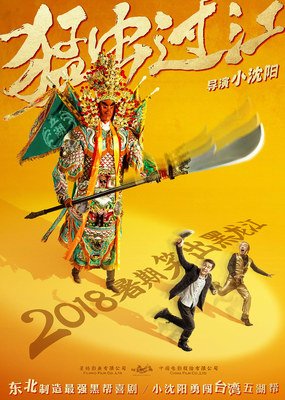

本书封面

《导演的诞生》读后感(四):从雷乃镜头下的法国香颂到金棕榈评委,她用才华书写了女演员的第三种维度

戛纳电影节70大寿之际,由阿尔莫多瓦领衔的评委会主席团星光熠熠,当大家都在热议主竞赛单元一部中国电影都没有,以及范冰冰入选主席团时,一个陌生的名字却悄悄地代替年轻的法国女演员蕾雅·赛杜,出现在大众的面前,她就是集演员 / 导演 / 编剧 / 歌手于一身的——阿涅丝·雅维(Agnès Jaoui)。

《导演的诞生》读后感(五):造梦者的修炼

当过作家和舞台剧演员的大卫·格里菲斯在32岁时仍前途未卜,高中辍学后的昆汀·塔伦蒂诺靠在录像租赁店打工维生,詹姆斯·卡梅隆在踏入电影圈之前是一名卡车司机,朴赞郁认为自己性格温和不适合从事导演于是选择读哲学专业……诸如此类,比比皆是,似乎导演并不是一个门槛很高的职业,大概是基于这种认识,国内演得不怎么优的演员和写得不怎么好的作家都争先恐后地执起导筒,操纵着这台造梦机器生产出垃圾无数。未经潜心修炼,怎敢自称导演?如若好奇成为一名电影导演要承受何种修行,不妨读一读《导演的诞生》。后浪诚不我欺,此书的确“有趣有料、坦率至极”,通过访谈的形式让我们了解“名不见经传的年轻人变成了炙手可热的导演”所历经的种种。

书中以10位导演为访谈对象,作者斯蒂芬·洛温斯坦的提问一定包含以下几个问题:出身背景、成长环境如何?第一部作品的投资从何而来?拍摄前是否会创作故事板?是否会让演员走戏?如何选择场景?此外还会围绕着这10位导演的作品展开具体的讨论,从这些看似简单的问题出发,能够让读者得以窥视成为导演的必备因素所在。

毋庸置疑,家庭条件和童年记忆对每个人的影响都不可或缺,伟大的导演们同样如此,譬如费里尼从小就对马戏团和小丑情有独钟,他的电影中总会出现马戏团里那样叮叮当当的音乐。《导演的诞生》中提及理查德·凯利的父亲曾为NASA工作,这也许能够解释为何理查德·凯利为何在青少年时期喜欢阅读科幻小说,并自编自导了《死亡幻觉》。而谢卡尔·卡普尔(《纯真》)之所以想踏入电影圈,则是因为他有一位电影明星叔叔,“像是汤姆·克鲁斯和大卫·贝克汉姆的合体,他受欢迎的程度让人难以置信。”

有趣的是,无论出于何种目的踏上了导演之路,书中提及的这10位导演并非都接受过电影学院的专业训练。理查德·林克莱特(《都市浪人》)因为心脏出了问题不愿再接受棒球奖学金而毅然退学,北野武在接替深作欣二完成《凶暴的男人》导演工作之前是以漫才演员的身份名扬日本的,伊尼亚里图(《爱情是狗娘》)虽然曾在电影学院就读,但很快就厌倦于老师对于电影的过度解读而选择退学。因此,技术从来不是成为导演的壁垒,初执导筒时北野武叫不上设备的名称,也不怎么让演员走戏,甚至需要场记跑来提醒他“如果拍摄继续按照现在的方式进行,电影时长只有1小时”,于是加拍了“许多角色走动的镜头”。萨姆·门德斯(《美国丽人》)在电影开拍之前甚至问了摄影师这样的问题——“当你开始摇摄影机的时候,我该做什么?我什么时候说‘开始’?”即使他求教于史蒂文·斯皮尔伯格,得到建议也不过是“穿舒服的鞋”。

不过,无论是信心满满还是忐忑不安,踏上导演之路其实是充满了宿命感的,迷影者的力量从来就不容小觑,为了拍电影,富二代梅里爱倾家荡产,艺二代雷诺阿卖光了父亲的画作,《导演的诞生》中林克莱特借用赫尔措格的一句话来说明拍摄独立电影的艰辛——“偷生胶片,偷摄影机,在色情行业工作,做一切你必须做的。”然而筹集资金算不上是拍电影的最大难题,电影的制作过程充满了紧张和焦虑,卢卡斯·莫迪松(《同窗之爱》)坦言:“在一部电影里有许多事情可能出错,所以如果你没有遇到让你痛哭流涕或者像上吊自杀的事情,你就算走运了。”

除了承受巨大的压力之外,想要成为导演还需要拥有大量的累积,或来自于广泛的阅读,或来自于舞台表演经验,林克莱特虽然没有读完大学,却修过很多有关文学写作的课程,阿涅丝·雅维(《他人的品味》)在成为电影导演之前不仅是话剧演员,还创作出了颇受欢迎的话剧剧本,理查德·凯利则是学院派的乖孩子,不仅“上课很认真”,还尝试着拍摄一部又一部的短片。所以说导演这个职业真是奇妙,钻井工人、漫画师、电台DJ……无论此前从事着何种行当,都有成为造梦者的可能,构筑出一方奇观世界。

《导演的诞生》读后感(六):带你过把导演瘾

关于电影,让我想到了李安、 3d 、施瓦辛格、赫本,关于 外国的电影,还是比较喜欢好莱坞的喧哗和酷炫,不喜欢文艺片,感觉有些许悲伤和无奈。很多人的心里都有一个导演梦,我也有,幻想着给别人导戏,幻想着为了一个动作锱铢必较的不停的重复拍摄,为了导自己喜欢的戏忙到昏天黑地。你想了解导演的生活么?那么我就推荐一本关于导演的书《导演的诞生》。

《导演的诞生》是英国的斯蒂芬.洛温斯坦写的,他是英国的导演、编剧、作家,曾导演了两部备受赞誉的短片,目前在英国美国两地准备自己的多部电影项目。

本书的作者之所以写这本书是希望:尽管我在这本书中仅选取了少数首次拍片便大获成功的影人,但我仍然希望他们的故事,能够成为所有现在正在或将要拍摄自己第一部电影的人的精神源泉。

本书是以访谈的形式出现的,我选取了我最喜欢的几位导演(偷笑ing),现在讲第一位导演,理查德.林克莱特,1960年出生于德克萨斯州的休斯顿。

我想让电影看起来真实,像川流不息的河流。-林克莱特

他在作者的问题中回答道:六年级的时候,我作为联合导演和老师完成了戏剧《尤利乌斯.凯撒》。我自然是这出戏的核心人物。因此,我认为自己对戏剧有点感觉。初中时,我写的戏在全校公演。(我觉得这为他以后当导演埋下伏笔)

这位导演也谈到了自己的高中生活,林克莱特说到:“老师让我们观摩、分析《战舰波将金号》,从那时起,我开始对电影有了一点思考。我那时候还没有开始认真地思考电影。那是的我只是个孩子,那个年纪的肤浅令我自己都感到汗颜。现在,我才知道其他人在那个年纪都在做什么,真心羡慕他们的优秀和所接受的教育。而我正好相反,四肢发达,成天泡妞,净做蠢事!(大笑)我脑海中曾闪现过一些火花和模糊的概念。我模糊地感觉到我想成为一个作家,但我并没当真。

作者问到:你当时计划在大学里学什么?

林克莱特:我真的不知道,我只是四处游荡。80年代早期,VCR刚刚出现的时候,每周我们都会去文学系看一部电影。像《发条橙》、《唐人街》等等,老师会对影片进行讲解。每个文学教授都是电影评论家和思想家,难道不是吗?思考电影真的非常有趣,但我更热衷于戏剧。我坚持学习戏剧写作,阅读大量的剧本,也创作了几部戏剧,满脑子都是对白。记得当时我听说萨姆.谢泼德曾前往纽约,当服务生,写实验剧。太酷了,我当时就想,我也要去纽约写剧本,慢慢的我产生了这种浪漫的艺术奇想。”

但现实是残酷的,林克莱特意识到自己只是一个无名小卒,文化中阶层的分化越来越明显。但林克莱特说到:“我知道人生中最不想要的是什么-这非常清楚-但我也一直在追求我真正想要的东西。”

“最难的事情就是工作人员不按我设想的方式工作,还有就是电影太短了。”-北野武

北野武可以说是日本最有名的人。

根据作者和北野武的对话,我来梳理一下作者的成长背景,北野武说到:“我在东京东部下町的一个典型的工薪阶层社区长大,那里住的大部分人不是混混,就是手艺人,我父亲是个油漆工,身上有手艺人的纹身。他经常醉醺醺的回家,在屋子里大喊大叫。我母亲则完全不同,在和我父亲结婚之前,她在某个很有声望的家庭里当女仆,她为这份工作感到骄傲,她是个要求非常严格的女人。一定要让自己所有的孩子都接受最高的教育。因为她认为,教育是让我们摆脱贫困的唯一方法。她根本没有让我接触过文学或艺术。”

北野武在电影院看的第一部电影是《铁路工人》,虽然他根本不理解它的讲解内容。但他以后却做出了不俗的成绩。

也许很多导演都不是科班出身,也许他们在成长的道路上付出了很多,也吃了很多苦,但只要有梦都是值得的,希望每位有电影梦的人都能做出成绩,谢谢观看。

《导演的诞生》读后感(七):伟人为什么成为伟人

人人渴望成功,这些第一次拍电影就成功的“伟人”,他们究竟有甚么异于常人的本事呢?一定会有一些特别的地方,伟人之所以为伟人,就在于他们做了常人不敢做不能做的事情。

相信我们每一个人心中都有一个伟大的梦想,有的人畏手畏脚,不敢勇于表现自己的梦想,而有的人可以放弃一切、不顾一切地追寻自己的梦想,畏手畏脚者终生都在苦苦寻觅,哀叹上天的不公,怎么倒霉的事全是我遇到?而那些不顾一切的勇士,有的很幸运地一次成功,这样的成功是偶然的吗?非也,只有一个把兴趣深入骨髓、在灵魂深处不达目的不罢休的人,有这种无与伦比的执着精神的人,才能取得胜利的果实。

《导演的诞生》正是基于给拍摄第一部电影的人提供精神源泉这样的力量,才会有来自全球第一次拍摄电影就取得成功的导演们的故事。

他们不仅仅是第一次拍摄电影就取成功,,更有第一次就获得奥斯卡奖的影片。

在这里不得不交代下本书作者,一个在2001年就以一部20名导演的采访合集My First Movie而获得好评的作者斯蒂芬.洛温斯坦,作者本人就是英国知名的导演、编剧、作家。作者为BBC、ITV、Channel4拍摄纪录片,当然,作者目前在英国、美国都有准备多部电影项目。

斯蒂芬.洛温斯坦在《导演的诞生》这本书中以对话的形式进行写作,仿佛读这本书的读者一会是斯蒂芬.洛温斯采访这些优秀的导演,一会儿又沉浸在导演们对自己早期成为导演的时候的故事中不能自拔。

是的,每一个成功者的背后都有一段了不起的故事。

一、执着

理查特.林克莱特在拍摄《都市浪人》的时候说:我记得每一个清醒和睡着的时候,我想的全部都是这部电影。

特别励志有没有?

我们之所以未能成功,是真的不够执着,不够努力,是背后的不够尽力。

执着是成功的开端,没有什么比执着更能让人与众不同的了。林克莱特也并非富有之人玩票。不成功就成仁,正是因为这股执着的劲头才让理查特.林克莱特一炮走红,成为一名提名圣丹徒电影节最佳处女作、最佳导演。

二、无惧

中国有句俗话:初生牛犊不怕虎,是的,还没有学会爬就已经蹒跚学步的特里.吉列姆在临近拍摄的时候才意识到自己对拍电影一无所知。

这不得不令人刮目相看又无所畏惧,就像一个年轻的母亲一样,出于母爱本能诞下自己的爱子本身就是自然而然的事情啊。

三、年轻

十名优秀的导演中,有几位二十五岁就开始执导,很羡慕他们在这么年轻的年纪就找到自己的终生爱好。最重要的是,他们取得了了不起的成就。

导演就是战场上的总指挥,北野武说他是冲在最前面的那个,而不仅仅是领导队伍前进。

亚历杭德罗.冈萨雷斯.伊尼亚里图干脆认为自己在开拍的时候就彻底崩溃了,因为他想要掌控一切。

《导演的诞生》绝对是一本有趣有料的当代导演访谈录,这些优秀的导演们都很直率,他们中有不是科班出生且赌上全部家当的林克莱特,前面我们提到过这个最执着的导演。有勇闯大制片厂高层过关斩将的门德斯。有抛弃会计金饭碗征战宝莱坞的卡普尔。有两次拿下金棕榈的库斯图里卡。有处女作票房在本土超越《泰坦尼克号》的莫迪松......等等。

在作者斯蒂芬.洛温斯坦的引导下,诸位导演回溯初执导筒时遭遇的种种煎熬,从苦寻资金、演员、拍摄场地,与剧组成员并肩作战,到最终杀青、死磕电影节,向读者敞开人生中最精疲力竭的一段浴火重生之路。路途中有滑稽、有惨烈、有热血、有锋芒、个中滋味与他们的作品一样精彩。

的确,从别人的人生中我们可以窥见那个未知的自己,他们仅凭第一次执导一部长片就跻身世界影坛的“新人”绝非常人。

虽然,每一种成长的背后都会有一个辛酸的故事,但在成功的光环面前,那些痛苦的辛酸的过往又算得了什么呢?最重要的是执着,有一颗永远追求胜利的不忘初心。

即使是成功遥遥无期,只要心中有梦想、有目标,在这本励志书的影响下,我坚信越来越多的人会讲好自身的故事,即使大多数都不是以电影的形式来讲好故事,但最起码,这本书给我的影响是巨大且深远的。

《导演的诞生》读后感(八):成功背后的秘密

本人也是个电影迷,平常喜欢各类型的影剧,大陆、香港、美剧、韩国、日本等都会看些,爱情、剧情、动作、科幻、玄幻等题材皆有涉猎。如果有受欢迎的新剧,也是尽可能的看首映。通过一部电视剧,我们主要认识了演员,而电影,却让导演成为我们茶余饭后的谈资。然而利益的趋势,越来越多的商业味道充斥在我们的生活,导致影片的质量欠缺,更多的滥竽充数,看后笑过如过眼云烟。不过,还是有相当一部分的高质片让我们津津乐道,乐意谈及其中趣味。

对于作者,笔下的文字是其内心的写照,类似的对于导演,聚焦下的人生何尝不是他的世界。

兴趣是最好的导师,亦如《论语》中知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

然而有这么一批人,以电影作为他们的终极热爱,有的耗尽家财,不惜一切去孤注一掷,完成第一步影片的拍摄;有的放弃别人艳羡的金饭碗注册会计师,甚至不惜重头再来,10年的辛勤耕耘,只为心之所望;有的天生多才,放在哪里都会发光,恰好放到了导演的位置,结果如你所想;还有的不小心碰到了幸运女神,处女作就扬名万里,顺理成章的开启了导演的职业生涯,或是从小梦想,或是半路知途,那种“视死如归”、拼尽一切想要守护的精神不禁让人动容,这些人都能从《导演的诞生》一书中找到原型。

人生如戏,全靠演戏,本人觉的用这来描述他们很是恰当。

《导演的诞生》一书语言通俗易懂,框架明了,记者分别对10位导演进行采访,一问一答的形式,通过每位导演的成长背景、爱好、经历、习惯、生活、际遇等方面的描述,不同性格血肉之躯跃然纸上。作者提出的问题逻辑清晰,层层递进,直达核心主题,导演是如何诞生的。期间涌现出令人啼笑皆非、妙趣横生的故事,无疑成为他们日后镜头下的宝贵人物,而且可见很大 一部分导演的自身经历成就了他们的处女作。

万事开头难,在兴趣的指引下,刻服各种疑难杂症,执导第一步影片,从编剧、挑选演员、器材准备、导演、剪辑、自备资金等都需亲力亲为,在踏上导演的路途中可谓是披荆斩棘。

“我记得每一个清醒和睡着的时刻,我想的全部都是这部电影”拍低成本独立电影一炮而红的理查德·林克莱特,能够想象作者对电影的痴迷。令我很欣喜的是,这位导演便是本人很喜欢的一部《爱在黎明破晓时》的导演,感情细腻的小清新文艺片,准备又要搜寻作者所有的剧啦。其中有戈达尔关于电影来自何处的观点“20%的内容是你听说,20%是你见过的,20%是你从书中读到的,20%是纯粹是你虚构的,另外20%我记不清了我叫它“厨房水槽电影””,觉的这句话很有意义,可以慢慢咀嚼下。作者讲述了自己的处女作,在本人看来,确实有些不可思议,在什么都没有的情况下,无剧本形式,想到哪里是哪里,机械设备也是临时有的,而且是第一次用,一切都是从零开头,最后却成功了,意料之外的同时仿佛也是情理之中的事。

身处保守、艺术被遏制的里士满,却抵抗压力,未泯灭内心的渴望,同样不一帆风顺,却抵达港湾的导有处女作《死亡幻觉》理查德·凯利。为自己而写,不愿取悦他人而写,为电影而活,不为活而拍电影的赤子之心。同样为拍摄第一步影片时紧张冒汗,感觉自己什么都不会,不过也很幸运的开始了导演历程。越努力,越幸运的缘故吧,这些为了梦想专注的人永远不会被抛弃,总能遇见各种奇迹,早年就导演了3部科幻电影。

出名要趁早,这句在伊尼亚里图身上得到很好诠释,二十几岁,已经是墨西哥最知名电台WFW的主播。然而他却跳出光环,重拾乐趣,于2000年上映的《爱情是狗粮》风靡一时,成为过去20年中最火爆的处女作之一。2006年幼通过第三步作品《通天塔》获得戛纳电影节最佳导演奖。他似乎已经掌握成功秘诀,在任何领域都能独树一帜,作者在此书中通过主人公的依次询问,我们可以看出兴趣、坚持、信心一直是成功的不二法门。读过主人公你会发现,他也不是拥有完全的条件,相反,一本好的剧本,外加一台摄像机,就可以了。确实留给我很多的想法,生活中不成功的我们总是将失败归咎于没有各种武器,貌似都是借口。

在我印象里,日本出彩的电影很多是重口味,处女作《凶爆的男人》也不例外,出自北野武,这绝对属色彩性格学中的老虎性格,霸气外露,杀伤了十足。主人公字拍摄中俨然指挥官的派头,按照他设定好的方式继续,没解的反复沟通,效率很高。他的身边人想必会比较轻松,不用动脑了。

《纯真》的作者是卡普尔,出身演绎世家,按家人的意愿成为一名出色的注册会计师,最终还是走上了演绎的道路。10年的执着,终于成为了第一部电影。对主人公的所作所为匪夷所思,成功后就是另外一番言论了。

第一次的成功,会被认为是侥幸,所以会有意想不到的压力和负担去执导第二部。正如作者所述,每年有不计其数的影片,未上映的就多如牛毛,更不用说得到评论家和观众的称赞,甚至获奖。但是他们确实成功了,而且历尽艰辛,希望能为后来者提供精神源泉。

《导演的诞生》读后感(九):豆瓣8分电影指导手册

前段日子“最火”的IP电影,《李雷和韩梅梅》上映的时候,我因舍不得三十块钱的电影票,遂放弃了观看,即使多年的课堂情怀也不抵三十块钱换来的牛肉米线加一屉小笼包子,后来,导演对阿北隔空喊话说,“你们豆瓣都是水军,我这么好的电影,怎么可能评分这么低!”阿北坐怀不乱,不理她,未果,她又在微博吐槽说,“我每天这么努力,从早干到晚,下了这么大功夫,凭什么否定我的作品。”好奇心的驱使下,查看了下《李雷和韩梅梅》的分数,一星数不胜数,暗自庆幸,那三十块钱的牛肉米线和小笼包子,吃的可真值!

最近看完了《导演的诞生》,方才觉得,拍电影不是拼努力,拼的是天赋,什么“不积跬步无以至千里”,什么“千里之堤毁于蚁穴”,什么“冰冻三尺非一日之寒”,这几句古人的鸡汤,放在平常的琐事里面或许有几分道理,但是全盘挪到电影界上,可就成了毒鸡汤,努力不等于实力,有许多努力的影人,梦想谁都有,有的人经过努力后成了奥斯卡影帝,有的人成了知名导演,有的人成了知名编剧,然而大多数人都只是成了“梦想家。”《导演的诞生》这本书的作者斯蒂芬·洛温斯坦本身也是一位导演,还是编剧、作家,为BBC、ITV何Channel 4 拍摄纪录片,洛温斯坦从不会像《李雷和韩梅梅》导演一样自吹自擂,他虚心好学,采访过许多知名导演,他询问那些导演如何制作第一部处女作,如何在声名鹊起前筹集资金,如何挑选演员,如何挑选拍摄场地,如何写出独特的剧本,有艰辛,有热血,从一蹶不振到力挽狂澜,其个中三昧与他们的作品一样精彩。《导演的诞生》讲述的就是洛温斯坦与知名导演的访谈录,理查德·林克莱特、理查德·凯利、亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图、北野武、谢卡尔·卡普尔、埃米尔·库斯图里卡、阿涅斯·雅维、卢卡斯·莫迪松、特里·吉列姆、萨姆·门德斯,这十位知名导演的从默默无闻到功成名就的心路历程,全都详实的记录在了书中,印象最为深刻的是作者对理查德·林克莱特和北野武的采访。

理查德·林克莱特

林克莱特的电影向来都具有社会意义,鲁迅是“别人怀宝剑,我有笔如刀”,林克莱特则是“别人笔如刀,摄像机如枪”,林克莱特特立独行,自小在混混圈里长大,喝酒斗殴几乎是家常便饭,年少的放荡不羁成就了他在电影行业的特立独行,他说:“我向所有人学习,但我不认为别人的经验对我奏效。我无法理解‘化掉所有的钱,经受漫长的学院培训才能把手放在摄影机上’的人”,林克莱特骨子就是个反抗制度的人,邯郸学步这种事从不会在他身上发生,他不会对政府机构俯首称臣,他只拍自己喜欢的,他只想将脑袋里传出来的杂音,转化为实体具象展现在镜头里。我想起曾经在《石挥谈艺录》里看到的一句话,石挥说:“导演,不能有充分表达自己的创作见解、坚持独特作风的机会。掌握一部影片的思想原则与政策方针,以及客观所引起的政治影响,那是一定要依靠领导的,不可动摇的。一部影片的好坏,也常常停留在内部,而不重视它最可靠的鉴定人——观众。”导演无法对电影进行创新,最大的阻碍力,是国家的上层,林克莱特从不会理会这些细枝末节,他大胆的设想,大胆的拍摄,他的处女作《都市浪人》,一经播出,就引起了轰动,片中的一句台词,更是标榜了他的独一无二,“我不是艺术家,我是反艺术家。”他拍摄这部电影,没有传统意义上的剧本,他想要所有的东西都在拍摄的过程中逐渐成形,而不是按部就班的循规蹈矩。他对演员的要求也是如此,本色演出,随性即可。林克莱特对自己是一位高要求的人,即使《都市浪人》被主流文化接受了,他还是觉得“常常有些东西被挖掘出来,而另一些被埋没了。”

北野武

北野武可谓是日本家喻户晓的导演,他带给人的形象就是冷峻,一言不发,暗藏杀机,他曾经有一份与他的外貌截然相反的职业,日本晚间电视节目中的喜剧演员,他不仅在“暴力”事业上得心应手,在喜剧表演上更是游刃有余。他知道喜剧的浪潮席卷过后,终究会消失在海平面上,在他功成名就之时急流勇退,选择了当一名导演。《凶暴的男人》本是一部喜剧,被北野武改成了警察和罪犯的故事,实打实的动作片,北野武是一位严以律己,严以待人的导演,他不仅对自己苛刻,对演员也是如此,就比如他拍摄某个演员时,如果演员的表演方式略微欠妥,他会提醒一两次,若是多次提醒不更改,他则会改变摄像机的位置,他说:“就好比拍一只狗,你不能指望狗会改善自己的表演。”他的直率与严格一览无遗。作为黑泽明的接班人,北野武的黑道文化经久不衰,他是名副其实的日本电影复兴的旗手,从电梯工作人员到电视台节目主持人,到喜剧演员,再到导演,北野武用自己的一生完成了多个人不可能完成的任务,他一个人就像一支队伍,他的生活历程本身就是一部跌宕起伏的电影!

洛温斯坦在对各个导演的采访过程,也十分的艰辛坎坷,这本书籍不仅仅是访谈录,更是教导在底层兢兢业业的导演,如何用更有效的方法拍摄出更优秀的影片,一本名副其实的豆瓣8分电影指导手册!

《导演的诞生》读后感(十):如何从一个钻井工人/电台DJ/相声演员/会计师/编剧/学生成为一个导演

自从《电影手册》的评论家们发展了“作者电影”这一概念,尤其是在法国新浪潮之后,导演的地位得到空前的提升,所有人在谈论一部电影的时候都会涉及到背后的导演,一定程度上,大众文化的造星意识也在淡化技术的前提下跟加重了这一趋势:导演意味着电影的无限魅力的来源,意味中片场的绝对权力,这都使得导演成为一种超职业化的存在,成为一种电影的象征。

相比之下,《导演的诞生》更关注一些现实问题,书中的采访人洛温斯坦有着异常卓越的提问逻辑和理解能力,他用简短而坦率地提问,关注导演在拍电影之前是做什么的、能不能与摄影师等技术部门好好合作、某个特别的段落是如何想出来、从投资到发行又有哪些问题等等。

为此,书中挑选了十个特殊的例子,十位来自不同文化背景、有着鲜明导演风格的导演,围绕他们真正意义上的处女作,探寻他们到底是如何从一个钻井平台工人/电台主播/漫才/会计师/编剧/学生成为一个导演的。

拍电影之前的生活经历,对一个导演尤其是他的处女作有着重要的影响,就像库斯图里卡所言,他原本接近的生活就很电影化,充满矛盾与冲突,《你还记得多莉贝尔吗》中许多桥段来自于他的“共产主义中产阶级”家庭以及在萨拉热窝的经历,“我发现这个故事与我的灵魂、我的过去有着紧密的联系”,更恰当的解释是处女作之前的经历都观察生活中积累,这些放置其他九位导演也依然成立的,他们处女作中的特别之处都能与他们的生活关联起来。林克莱特的青年时代坎坷多变,这成为《都市浪人》中喋喋不休、近乎神奇的群像最佳的现实注脚,为什么他能拍出一个这样子的人物,因为导演自己就是这样的人。成为导演之前至少要是一个经历丰富、有着表达欲望的人,创作和拍摄工作可以看做是对自己过去的索取,这种索取是导演诞生也是支撑之后导演生涯的关键。

相比较起来,导演的专业技术反而不那么重要,书中只有三位导演是科班出身,像是阿涅斯雅维这样的“摄影机废物”比比皆是,但没有关系,只要他们能够搭配出色的技术,不懂技术并不会成为导演们的困扰,书中提问几乎都会涉及到和摄影师、剪辑师等技术部门的沟通环节,因为他们才是拍摄技术的执行人员,门德斯是一个完美的例子,他不懂得拍摄技术,但能够很好地和摄影师沟通。

进一步说,画不画故事版、排不排戏也没有那么重要,导演的是现场的负责人,他们能够勇敢的捍卫对电影的所有环节的执念,不知道是“怎么样做到”,他们也得知道要“做成什么样”。换句话说,导演所需要掌握的技术不是实在的技术,而且更综合的电影意识。

参照这十位导演的经历还可以发现,导演的诞生之路复杂而又奇妙,比如北野武看到观众都在笑他的银幕形象,一怒之下决心要拍一个黑脸角色,再比如冈萨雷斯有注意力紊乱症,因为导演要在不同部门来回切换,他觉得自己很合适。正是因为如此,不那么理所当然,才让他们的处女作卓尔不群、大放异彩。

有必要提一句,导演作为电影中较高的层级,毫无疑问的是在成为一名导演之前需要这个行业内有许多地积累,不论是不是科班出身,这些导演们要么有丰富的片场、戏剧舞台或者其他相关的职业经验,要么在其他行业积累了一定影响力。

剩下的真正拍摄问题、制作和发行问题,每部电影的状况都不尽相同,要说导演们真正的共性就是都很辛苦,无疑可以确定,拍电影是异常辛苦的一件事,第一次拍电影,几乎十位导演都回答:紧张的睡不着觉。这里可能又要用那句万能回答:就像好的剧本总会被人赏识,好的导演也一定能出头。

各位导演究竟受到了哪些影响,总结了一个片单一样的数据,十位导演提到的的电影。

理查德•林克莱特:《战舰波将金号》《橡皮头》《双车泊油路》《轮舞》;维姆文德斯。

理查德•凯利:《回到未来》《野战排》《异形》《终结者》《偷自行车的人》《假面》《妙想天开》《蠢蛋搞怪秀》;斯派克琼斯、雷德利斯科特。

亚利杭德罗•冈萨雷斯•伊尼亚里图:《自由之路》《午夜牛郎》《美国往事》《银翼杀手》《暴雨将至》《烟》。

北野武:没有。

谢卡尔•卡普尔:《印度母亲》。

库斯图里卡:《生活多美好》;奥塔卡尔瓦夫拉。

阿涅丝•雅维《吉普赛人去天堂》;伍迪艾伦、米哈尔科夫、洛地阿奴、肯洛奇、刘别谦、卓别林。

卢卡斯•莫迪松:肯洛奇。

特里•吉列姆:帕索里尼、伯格曼。

萨姆•门德斯:《德州巴黎》《真实的故事》《报信的人》;大卫林奇、戈达尔、黑泽明。

单纯的作为导演专访来看十分精彩,由衷地感叹库斯图里卡真的是一个很有趣很有魅力有很务实的人。作为一名影迷,把访谈的内容和电影桥段结合起来,将会很多有意思的发现,比如吉列姆的《莫名其妙》这部电影中荒诞可笑的桥段原本是他认真严肃的构想,但是由于种种意料之外重塑,十分有意思。书中的十部电影都具有代表性,看书的过程中把电影也看完,能够更好理解书中的内容和观点。

这些导演大部分还在拍片,有像林克莱特、冈萨雷斯这样不停进步的,也有一些表现平平,距离他们完成的处女已经有些时日,结合这个,我们可以接着把导演的诞生进行延展,看见导演的发展。

总的来说,《导演的诞生》不能够了解导演的具体理论,事实上书中很少提到理论的部分,但是本书的访谈关于导演个人的长期经历和观点能够对读者很强很强的启发。脱离了理论的层面在更丰富的解答了什么是导演,书里结论是:成为导演不需要循规蹈矩,你可以是任何的人,导演的经验来自与生活的经历,对宇宙的理解。如果将这种理解融入表演,融入摄影机的运动方式,融入音乐,这才是必要的。