《日常生活中的自我呈现》是一本由欧文·戈夫曼 / 周怡著作,北京大学出版社出版的平装图书,本书定价:28.00元,页数:217,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●因为“表演”这个词存在情感色彩和价值判断,人们会认为这意味着不真诚;所以用“表演”来类此日常生活中的互动表现,留给了普通读者误解戈夫曼戏剧理论的一个机会,从而容易使这本书成为许多读者用于对自我表现进行道德延伸的工具。我会再找一些学界对该理论的专业解析来看看,起码目前豆瓣对该书的评论都太业余太主观了

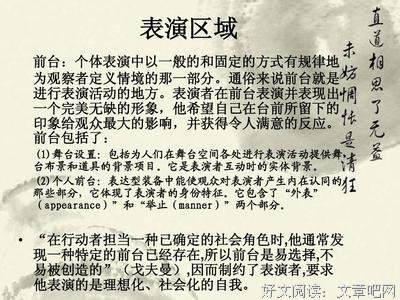

●本报告所使用的观点是戏剧表演的观点,其原理从舞台演出艺术原理引申而来。 将讨论1.个体在普通工作情境中向他人呈现他自己和他的活动的方式, 2.他引导和控制他人对他形成的印象的方式, 3.以及 他在他人面前维持表演时可能会做或不会做的各种事情

●拖了好久TVT

●用戏剧表演的理论来考察社会机构。可以看作是技术、政治、文化、结构视角的有益补充。有意思的是里面提到的案例都可以在汉语里找到对应说法,比如人生如戏,车轱辘话、叫穷、眼里容不得半点沙子、神话、假摔、给面子、统一口径、一唱一和、装逼、上不了台面……2009.6

●自我当然不只是社会互动社会情境产生的。只是很多蠢逼low逼表现出来的自我,完全被社会情境所左右(包括各色有意无意的撒谎、吹牛逼和粉饰)。强力推荐!!!此书好到爆炸!!!

●研究关系是社会学的主题,但是少了人这个个体的分析,感觉有点留于表面,不如社会心理学,有种解惑和探索的畅快感。前几章正是利用舞台语言对社会运作的观察和阐述。而最后一章突然升华,将自我、角色及舞台放入了一个更为宽广的分析框架,厉害厉害!

●在当当买教材的时候为了凑运费买的。到现在还没有仔细看。书非借不能读也啊啊啊

《日常生活中的自我呈现》读后感(一):这书真是戳穿了所有人_(:з」∠)_

人人都在表演,真不真实就在于是否表演已经变成了自我。看到任何一个人时都应该想,现在是什么状况,ta想要得到什么,ta的后台是什么,我是否参与了这个剧班表演,怎么反馈,还是只是一个观众? 但平常太懒或脑子不够快,并不会立即思考这些问题,每每想到自己感兴趣的人的真实自我的一面可能与展示的完全不同,还是有些不愉快。到底是被骗好,还是弄清楚事实好,又是一个需要分类讨论的问题。 这书倒是也可以用来安慰自己,生活很困难的时候,想想自己只是这么大星球上一个小得连一棵树都比不过的产生效果场景的产物,而且在这个层面上所有人似乎倒都是平等的,就会松一口气,自己还没那么重要。

《日常生活中的自我呈现》读后感(二):面具

Hey guys

我要开始表演了

我正在表演

但我并不知道自己在演什么

因为我不确定现在的情境定义是什么

我很可能会演砸

即使完全处于一个人的状态

我也有可能集导演、演员、观众于一身

我指导着自己

我表演着自己

我观看着自己

我既是局中人又是局外人

我一次次的分裂

又一次次的整合

我并不道知自己呈现出来的究竟是什么模样

所以我并不认识我

你也不可能认识我

我是自己的陌生人

啧啧啧

摘掉一张张社会化的面具之后

剩下的是什么

《日常生活中的自我呈现》读后感(三):日常生活中的自我呈现

之所以我要在领导面前表现出这个样子,是因为这些体态、声音和动作都构成了一串串的符号,作为下属的我试图借助这些符号传达出我对于“上下级关系”的认知。同时,我也知道,我的上级领导肯定也知道我这么做是什么意思,他会觉得我就应该表现成这样。那么,在我们刚才描述的这样一个情境中,作为下属的我和作为上级的领导便借助这些符号,共同完成了对于“上下级关系”这件事情的定义。而在整个过程中,我的“演技”,其实也就是我表达符号的能力,对于能否达到我的预期目标起到了举足轻重的作用。 作为符号使用者的我其实有很大的主动性,可以通过操纵对这些符号的使用,来支配他人对于情境的定义,进而实现自己的某些不可告人的目的。在这个意义上,表演其实就成为了一种处心积虑的谋略,或者说是一种重要的武器,它具有控制让别人看到不同现实的能力。

《日常生活中的自我呈现》读后感(四):经典之作,可惜翻译差强人意

以前大学时候都很想读的书,可惜一直没能拿下。

现在有点后悔,图书馆里旧旧的版本,说不定是翻译的最佳的版本。

从几年的读书经验来说,经典之作,读新译的版本,不如读旧译的版本。大概现在少有人会认真的做翻译这项工作,出版社大概也耗不起花费太多的时间来请名家翻译一本图书了。

这就苦了我们读者,许多专业性的书籍,被翻译得七零八落,甚至连最基本的意思都表达不清,让人似是看懂,似是看不懂。似乎有人会认为这是专业的表现。但连起码的逻辑都没有,又何来专业呢?

当然,比起许多读过的更糟糕的译著,这本书还算是不错了,起码不会让人读不上三句话就要停下来揣摩半天。但其中有些内容,也确实让人捉摸不透。

推荐来个中英文对照,有些很复杂的东西,其实读英文原文,却是很简单的,只可惜有种只能意会,不能言传的感觉。

《日常生活中的自我呈现》读后感(五):表演的日常与社会化

现代与后现代确实也出现了不少问题,如物质主义、工具理性的过分膨胀、环境、信仰、人和人之间的关系问题、族群、宗教的冲突问题等,在这样的情况下,我们作为有主体意识的人,如何去自觉地面对它们,然后努力思考以明确我们的方向和道路,是一个非常重要和紧迫的话题。 劣币追逐良币,是指当一个国家同时流通两种实际价值不同而法定比价不变的货币时,实际价值高的货币或银子必然要被熔化、收藏或输出而退出流通领域,而实际价值低的货币反而充斥市场。格雷欣现象。狭义来说,劣币驱逐良币是因为信息不对称,物品的估值放估值一定时,物品的提供法国会选择实值较低的物品,致使实值较高的物品越来越少。广义来说,劣币驱逐良币泛指一般的逆淘汰现象。--这个是今天新学的一点知识,与书无关 表演所建立的现实印象是娇嫩而脆弱的,任何细微的失误都有可能将其摧毁。涂尔干指出我们不允许我们的高级社会活动“像我们的直觉和机体意识那样紧随我们的机体状态而变化。”