《尤利西斯》是一部由阿涅斯·瓦尔达执导,Charles de Gaulle / 阿涅斯·瓦尔达主演的一部短片类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《尤利西斯》影评(一):回忆的可知与不可知

这是一本返回到过去的书——我把自己残缺的记忆、一些清晰的信息和其他人的记忆汇集到一起。——瓦尔达如是说。

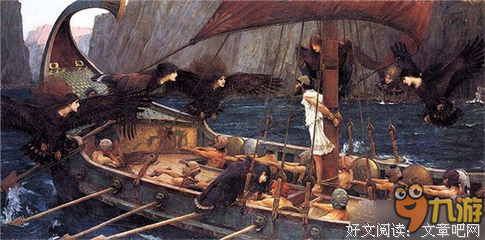

瓦尔达对照片的影像解读,蛮像本雅明“auru"概念,灵光是你所注目的客体神秘地“回看你”的能力,这种关联具有社会性的重要意义。看着这幅有死羊、有野外的两个裸体者(一个大人一个小孩)的照片,三个版本的男人,组成了斯芬克斯之谜。孩子们会问关于真实、人、现实的问题。而那天我去了海滩,是真实的吗?1954年5月9日发生了什么事?我正在海滩上挖沙子,而当天的报纸和新闻里却是决定我们未来的政治事件。“似水年华不停息”8世纪时的诗人曾唱到。11个世纪后,又有诗人写下“我的时间飞起,悬停在空中……”如果你看着水边,就知道时光已不在,历史舞台的演员们、官方记忆的主角们,过场如光孔中看过去的卡通黑影。相片,海滩,什么都不记得了。

而这只羊不是很久以前腐烂、变成沙砾和骨灰的那只。也不是毕加索、塞甘、希腊神话、库图里尔的那只,只是一只羊,任何一只羊,羊是怎样看待自己的形象呢?我可以暗示说有一种动物的“eatingmagination”,就是那种“自食的幻想”吗?

《尤利西斯》影评(三):尤利西斯——时间探访

籍由一张右下角有羊、左上角有个站立裸体男人和一个小孩的沙滩照,瓦尔达开始了28年后的重访,采访当事人,表现他们现在的生活。

裸体男人采访时,已经是elle的时装总监,他还裸体接受了采访,只记得衣服,不记得当时拍照的缘由。小男孩开书店,结婚,两个女儿。瓦尔达回忆,这个男孩儿是他第一个孩子。小男孩显然已忘了当年为什么拍这个照片,更不记得他因为这张照片,还给瓦尔达画了一副画。正如他所说,每个人都有自己对真实的版本,介于现实与虚幻。小男孩好像在回避着什么。

采访妈妈才知道男孩当年髋骨患病,如果治疗不及时,可能就残废了!多亏医治及时,孩子提前三个月就康复了。

让现代的小孩子先看照片,后看画作。照片,孩子们都看懂了,但是,画是真没看懂。

瓦尔达又了联系当时宏大的时代背景,通过回想报纸,想起1954年05月09日,对于法国是二战胜利日,奠边府失败;日内瓦回忆展开。在当时波诡云谲的社会历史环境下,瓦尔达不曾参与,也没有关注。她才开始她的摄影展准备,2个月后,1954年07月,她开始拍她的第一部电影。她将在她的小世界里,讲述普通人的故事,展现她对世间万物的理解。

而后神话诗意的阐释,裸体男人是尤利西斯的未来,那只羊是母亲。

本片寄予了瓦尔达对于时间、真实的思考。

《尤利西斯》影评(四):尤利西斯

在小剧场新搭起的小圆舞台上,沿着圆弧堆砌着木制的家具,像随风飘起的旗帜,从下场门往上场门方向高高的扬了上去,制高点是一个古老的台灯,这是一个局促的家,又是一个破败的炮塔,也是一个荒诞的法庭,还是一个喧嚣的妓院……

意识流最大的好处就是,你根本不需要试图去弄懂它在讲什么故事,让思绪随着它的语言和剧情漂浮起来就是了,会多很多触动,少很多疑惑。《追忆似水年华》《广岛之恋》,甚至《八部半》《去年在马里安巴多》,随着它做梦,随着它在挤满车的大路上空飘,在走廊上像鬼魂一样游荡就是了。

看《尤利西斯》也是如此。

剧中出现了斯蒂芬父子,布鲁姆先生和他父亲的鬼魂,以及象征父权来评判他们的行为的人们,由真实到想象,由实体到抽象,作为儿子的青年男人、中年男人在强势的父权下的心灵的无奈也许是他们今日乃至将来生活的悲哀的源头。

《尤利西斯》中的自慰段落

导演这一段处理的很大胆也很到位。原著的海滩段落的情节都集中在对人物形象的描述和心理变化的刻画之中,他这么直接的外化了电光火石的闪念,与烟花声效配合得天衣无缝,意料之外,却也保留了原著的精髓和核心元素。是的,专门找了原著读了这一段,第十三章,不谢。

《尤利西斯》中的性与情

从开头的早餐猪腰子,布鲁姆夫妇各自在其性的寻找和满足之路上充满了幻想和尝试,然而最终,二人却各自回忆起彼此相爱的情景,从喧嚣回归内心的宁静。这也许写尽了中年男女对青春和激情的渴望,而事实却告诉你还是乖乖面对和接受衰老时的无奈和悲伤吧。

有个没谈过恋爱的小伙伴问张爱玲那句名言到底对不对,别问我这个现实主义者,你自己觉得呢?

引进的英文版本非常好,因为里面有好多绕口令似的句子,翻译成中文完全没那个味道了。

荷马整一个《奥德赛》的份量,也比不上但丁《地狱篇》第二十六章结尾尤利西斯对自己前生冲出直布罗陀海峡的终极航程的回头一瞥,和《炼狱篇》第一章与《天国篇》第二十七章中但丁对尤利西斯最后航程的两次回头一瞥。在荷马史诗中不负世间事的尤利西斯,进化为但丁的尤利西斯,他经过荷马史诗中那番回归的旅途终于明白,尤利西斯的主体已经由海洋所塑造,他的命运不在此岸,于是再一次也是最后一次起身入海,冲出赫拉克勒斯劈开的海峡,冲向南半球,目睹上帝不允许他看到的炼狱山,领取属于他的死亡。

瓦尔达对这个“尤利西斯”的凝视,可比照但丁在看到炼狱山时对尤利西斯死前曾经对炼狱山的注视的重历,以及在《天国篇》中对直布罗陀海峡的俯视。回归才不是尤利西斯的终极命运,从俗世“退休”之后磕破头去闯那地狱之门才是,死也要看炼狱山一眼才是。瓦尔达探寻的不是什么“记忆”,列举出拍照同一时间发生的历史事件并不是回忆,也不是历史,而无非是经验世界的死人与死人之间由于脱离时间之流从而摆脱因果律后相顾无言的叹息,如同但丁与地狱中人的接触。遗留在人间的史诗《奥德赛》是神话的主体尤利西斯逃逸的遗迹,现世死人只能看见遗迹,经历过勇敢的逃逸才能成为死人。把自己置入死地的诗人(但丁、瓦尔达)看见了逃逸、遗迹乃至死人,也借此对尤利西斯的尸体金蝉“入”壳,回顾尘世,从尤利西斯曾经冲出过的那个缺口再次冲出,勇闯诗行和影像。

尤利西斯对死亡的凝视“我们随后就来到荒僻的海岸上,这海岸从未见过任何航行于它的海域、后来能生还的人。”——《炼狱篇》第一章。但丁就是在这里第一次回顾尤利西斯的死亡之旅。这句诗可作为解开瓦尔达这幅照片乃至这部影像的钥匙。照片中的男人对海的凝视,瓦尔达对海滩的凝视,我们对海滩照片的凝视,都可比照于但丁对那片海的凝视。拍下照片时那个关注“海滩上的死亡动物”的瓦尔达也已死去,借由这张照片和死去的自己而只身闯入死地的瓦尔达,把照片给孩子们看,再把影像展示给我们,正如照片中死了也还睁着眼睛的母羊一般吸引小男孩“尤利西斯”的目光。这目光穿透层层生命,让我们也加入了对死亡的凝视,我们也就和小男孩“尤利西斯”一样,加入那道目光,成为了尤利西斯。

赫拉克勒斯战胜安泰俄斯,是通过让他离开土地母亲实现的。上帝以语言创世,但作为形式的语言在尘世的拷贝——能指链——无法缝合一切。不可被缝合之物只能被杀死,却不能被缝合。希腊神话这一组对立可与之比照。凭借能指链之强力,赫拉克勒斯能够钳制并战胜安泰俄斯,但他的勇力依然留下缺口——地中海的西海峡,也恰是被串起层层生命、逼视死亡的那个“目光”的主体——尤利西斯——所冲出的。瓦尔达从男孩母亲处探寻到,天主教新生儿名册里没有“尤利西斯”这个名字,小男孩登记的名字其实是安东尼奥,这个轶事更直接地象征着能指链缝合的失败,“尤利西斯”的名字本身就意味着从缺口中冲出,而这缺口是母亲(土地)的伤痕——比照于母羊的伤痕。我们从地中海望去,赫拉克勒斯分开山脉,缺口中率先涌入的就是海洋,我们在生之内海中能通过缺口看见的是死之外海,如果我们没有去冲过缺口,就将如瓦尔达照片中凝望海洋的男人那样成为被凝视者,并任由我们脑后的尤利西斯(无论是不是我们自身)冲过我们。

对比一下两条注视链: a.『{【(海←男人,母羊←小孩)←拍照的瓦尔达】←回顾照片的瓦尔达}←导演瓦尔达』←观众 b.『{【(炼狱山所在之海←尤利西斯,直布罗陀海峡←尤利西斯)←炼狱中的但丁】←天堂中的但丁}←诗人但丁』←读者

尤利西斯的历程: 尘世的尤利西斯→对直布罗陀海峡一瞥→最后的航行→炼狱山的一瞥→死去落入地狱的尤利西斯→为但丁奉上前世回忆 四条代入尤利西斯的链: a1. 髌骨症男孩→对母羊的一瞥→生活→对照片的一瞥(此时也成为一个男人)→进入“记忆”→为瓦尔达奉上“记忆”中的自己 a2. 男人→对海的一瞥→生活→对照片的一瞥→进入“记忆”→为瓦尔达奉上“记忆”中的自己 b1. 诗人但丁→对贝阿特丽切的“一瞥”→诗歌创作→对天堂的一瞥→进入《神曲》内的但丁→为读者奉上地狱、炼狱和天堂的历程 || 其中包含“角色但丁→尤利西斯→诗人但丁”的代入和激励 b2. 导演瓦尔达→对照片的一瞥→影像创作→对照片的一次凝视→进入影像中的瓦尔达→为观众奉上照片相关的一切“记忆” || 其中包含“角色瓦尔达→男孩/男人“尤利西斯”→导演瓦尔达”的代入

《尤利西斯》影评(六):尤利西斯中的对抗元素

故事围绕一张黑白照片展开,画面的左上方是一名站在海滩边的裸体成年男子,他背对镜头,似乎在眺望远处的海,男子右边不远处坐着一个裸体小男孩,他正看着画面的右下方,那里躺着一只死去的山羊。

这张照片摄于1954年,以画面中小男孩的名字「尤利西斯」命名,反复出现在这部1982年拍的同名短片里。

时间与记忆

时间对于记忆的影响像大浪淘沙,部分记忆随时间流逝变得模糊,甚至完全消失,而另一些却明晰如初。

短片拍摄时间距离照片拍摄时间28年,海滩上的裸男弗里·埃利亚成了《ELLE》杂志的艺术总监。

瓦尔达将当年的照片拿给他看,还带了一些鹅卵石给他。弗里·埃利亚“没有格外记得这张照片”,但他“确实记得那个男孩”,记得瓦尔达“得抱着他”,“未曾见他走过路”,还记得瓦尔达喜欢拍摄死去的动物和裸体的人类。

瓦尔达又给弗里·埃利亚看几张他穿着衣服拍的照片,他记得其中的几件衣服却认不出照片里的自己。他坦承,是因为他“不想记得”,毕竟他“现在已经十万岁了”。

而当年的小男孩尤利西斯·里奥卡已成家立业,在巴黎拥有一家书店,还有两个女儿,最小的女儿也跟28年前的尤利西斯一般大了。

同样的,瓦尔达将当年的照片拿给他看,成年尤利西斯的回应则是“完全不记得了”,面对瓦尔达的一连串问题——“你没看到你自己在海滩上吗?” “你不记得那只动物了?” “也不记得那个小孩了?”——他也只是摇头, “我的确一点也不记得了”。

当时小尤利西斯还曾根据瓦尔达的照片画了一张画,成年尤利西斯对此有印象,“我过去常在你的工作室里的壁橱门上见到它”,但完全不记得作画者是自己,“无论如何,我是不记得是我画的了”。

尤利西斯的母亲不喜欢尤利西斯坐在海滩上的照片,因为那会勾起她不好的回忆,以至于在28年后的访问里谈到这段过往时,她依然忍不住啜泣。小尤利西斯饱受扁平髋折磨之苦,是一种髋骨疾病,这也是他们要抱着他的原因。

成年尤利西斯记得“身体和疼痛”,也记得“在家,达盖尔街,手脚伸展着躺了9个月”,但他“不记得那次旅行……相片,海滩,什么都不记得了”。

总说人会选择忘记不愉快的事,但看来不尽然,切身的痛苦往事似乎很难忘记。记忆的选择看上去并没有明显的规律,只有时间才清楚,能留下的是哪些记忆。

自我与他人

短片中,两位当事人看到多年前的照片以后,都没有对照片作出评价,而是努力搜寻或否认关于拍摄照片的记忆。弗里·埃利亚“的确喜欢看大海,等着你拍”,尤利西斯则对此趟旅行毫无印象。他们关心得更多的是“我”的行为和“我”当时的感想,而不是全面而细致地审视照片的每个角落。

而当瓦尔达将照片拿给几个小孩子看时,小孩们的评价就显得肆意得多——

“那个男人脱掉了长裤想去游泳。”“这只羊...它死了。真有趣,它的眼睛是睁着的。” “你死时,眼睛也是睁着的。”她又将小尤利西斯的画拿给他们看——

“不知道这黄东西是什么,但它很脏。” “它是一片旷野。”“在鹅卵石上的一头死牛...” “我想它的肚子好大哦,就像她快要生小牛了似的。”小孩们将照片和画拿在手上比较——

“照片比画更像人。” “有点更真实。”虚构与真实

有小孩提到「真实」,于是瓦尔达提出了关于「真实」的疑问——

“那天我去了海滩,是真实的吗?1954年5月9日发生了什么事?”紧接着她列举了一系列在当天报纸和新闻电影中找到的事,比如说日内瓦会议期间发生的事。这些事件确实发生过,且以文字或影像方式记录下来,被普遍认为是「真实」。但如果一些发生过的事件没有被记录下来,而当事人也失去了这段记忆,那所谓的「真实」还存在吗?

瓦尔达就成年尤利西斯对于海滩照片的失忆而跟他展开了一段关于「虚构」和「真实」的探讨——

瓦:这是你童年的证据、说明,而你却不想承认它。

成年尤利西斯没有说话,笑了。

瓦:我的意思是,对于你来说这张画也是虚构的。

尤:是的,确实是。

瓦:它是真实的,但对于你来说却不是。你必须想象你的童年。

尤:(思考了一会儿)嗯,确实如此。

瓦:这是我的真相的版本。

尤:毕竟,每个人都有他自己的故事。即使它是很奇怪的介于真实与虚幻之间。

其实,连「尤利西斯」这个名字也是很奇怪的介于真实与虚幻之间。当初尤利西斯的母亲“去给他登记名为尤利西斯时,由于这个名字在天主教名册里不存在,他们就没让登记”,所以“他不得不随他教父的名字,叫安东尼奥”。但他们一直叫他尤利西斯,是尤利西斯的爸爸想到的,因为“他读了许多遍游记,并且他喜欢那个名字”。尤利西斯和安东尼奥,哪个更接近他的真实名字呢?

真实和虚构之间的界限并非绝对的泾渭分明,相对而言,真实和虚构的定义对个体更有意义。短片最后的画面回到海滩照片,瓦尔达认为“(这)只是个存在的画面,你可以看到任何你想在里面看到的东西,一个画面有这样或是更多的解释”。