●诗人们的敏感与善感,诗人们的多情与多思,为秋的悲凉与萧瑟,做了最好的注解。“未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声”,那是朱熹的悲;“出门未免流年叹,又见湖边木叶飞”,那是陆游的悲;“已觉秋窗秋不尽,那堪风雨助凄凉”,那是曹雪芹的悲。我还是喜欢易安的“说不尽,无穷好!”。

●天性,人也。人心,机也。立天之道,以定人也。

朱熹:“天地之所以为性者,寂然至无,不可得而见也。人心之所禀,即天地之性,故曰‘天性,人也’。人之心自然而然,不知其所以然者,机也。天之所以动、地之所以静者也。此机在人,何所不至?为尧舜、为桀纣,同是机也。惟立天之道以定之,则智故去而理得矣。” ----《黄帝阴符经》

●清人姚际恒说:“千古颂美人者,无出其右,是为绝唱。”方玉润则道:“千古颂美人者,无出‘巧笑倩兮,美目盼兮’二语。”千古美人,择其标准,皆源自庄姜一人。

美好的女子,则当有懂得美好的人爱之、疼之、护之。庄姜也有这样令人艳羡的爱情吗?

朱熹考证说,《燕燕》《终风》《柏舟》《绿衣》和《日月》皆出自庄姜之手。 ----江晓英《才女集》

●【朱熹家训】君子之所贵者,仁也。臣之所贵者,忠也。父之所贵者,慈也。子之所贵也,孝也。兄之所贵者,友也。弟之所贵者,恭也。夫之所贵者,和也。妇之所贵者,柔也。事师长贵乎礼也,交朋友贵乎信也。见老者,敬之。见幼者,爱之。有德者,年虽下于我,我必尊之;不肖者,年虽高于我,我必远之。

●在所谓蛮荒之地的湖南,考据学却几乎未在此地发挥影响,湖湘学子对考据学不感兴趣,周敦颐,朱熹等人在湖南埋下的理学种子,在此刻发扬成长。

●学而时习之,不亦说乎。论语学而

王肃曰:时者,以时诵习之;诵习以时,学无废业,所以为悦怿。刘宝楠曰:讽诵皆是口习,故此注(指上王肃言)言诵习也。但古人为学,有操缦博依杂服兴艺诸事,此注专以诵习言者,亦举一端以见之也。谢良佐曰;时习者,无时而不习:坐如尸,坐时习也;立如齐,立时习也。朱熹曰:既学而又时时习之,则所学者熟,而中心喜悦,其进自不能已也。 ----孔子

●尽管朱熹到老都不知道宇宙的尽头有些什么,不过他一直在尝试对一些天文学问题作出自己的解释——这些解释放在12世纪,无疑是非常了不起的观点。如他论宇宙的起源:“天地初间只是阴阳之气。这一个气运行,磨来磨去,磨得急了,便拶许多渣滓;里面无处出,便结成个地在中央。气之清者便为天,为日月,为星辰,只在外,常周环运转。地便只在中央不动,不是在下。” ----吴钩《原来你是这样的宋朝》

●毕竟,从蹒跚学步到健步如飞,从咿呀学语到口若悬河,从一笔一画的临帖到飞笔走龙的书画,孩子的一切学习成果都受益于模仿,何况作文乎?南宋著名理学家朱熹就曾言:“古人作文作诗,多是模仿前人而作之,盖学之既久,自然纯熟。”

●朱熹曾经说过,明道的人会让人信服。所以陆子静官名并不显赫,学术也无师承,却依然使人叹服。看来朱熹所说确实有些道理。 ----内藤湖南《诸葛武侯》

●阳明学派思想重点在于“致良知”,内容包括心即理、知行合一致良知,其思想体系的出发点则建立在对朱熹格物致知说的批判上面。阳明学派是明朝中晚期思想学术领域中的一个著名流派,其学说是明朝中晚期的主流学说之一,后传于日本,在日本及东南亚都引领起哲学思潮。 ----王颖《每天读一点哲学常识》

●朱熹认为“知”在先,“行”在后,必须先学习贯通孔孟先贤的教导,才能保证行动的正确性。但在王阳明看来,人必然先有想吃东西的心,才会去吃东西,所以,想吃东西的心,就是“行”的开始,在“行”的过程中,会遇到种种障碍,这时候,就需要动用“学、问、思、辨”的能力,去一一克服,换句话说,王阳明反对“学问思辨”好了后再去行动,而是认为,只有在具体的行动中,才会产生真正有效的“学问思辨”,进而获得真正的“知”。

●王家卫说,“不知道从什么时候开始,在什么东西上面都有个日期,秋刀鱼会过期,肉罐头会过期,连保鲜纸都会过期,我开始怀疑,在这个世界上,还有什么东西是不会过期的?”

就想到朱熹的那句话了,问渠那得清如许 为有源头活水来

保鲜大概只有不断更新这一个方法

●格物,不是盯着物不放,而是看一眼物,就要思考它的来龙去脉,从表里深入,最终达到朱熹所谓的“万物都有理”的境界。

●《诗经·大雅·行苇》有这样一句:“酌以大斗,以祈黄考”。朱熹注:“大斗,柄长三尺。”

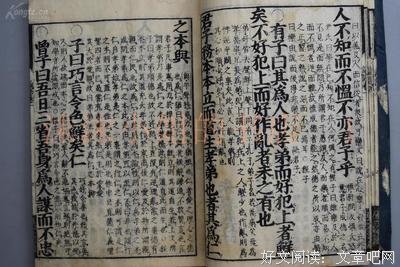

●年份:南宋光宗绍熙年间,一代大儒朱熹将儒家经典 礼记 中的 大学、中庸、论语、孟子 汇集一起刊刻,合称 四书。再加上 先秦的 诗经、尚书、礼记、周易、春秋,合称五经 ----朱熹《四书五经》