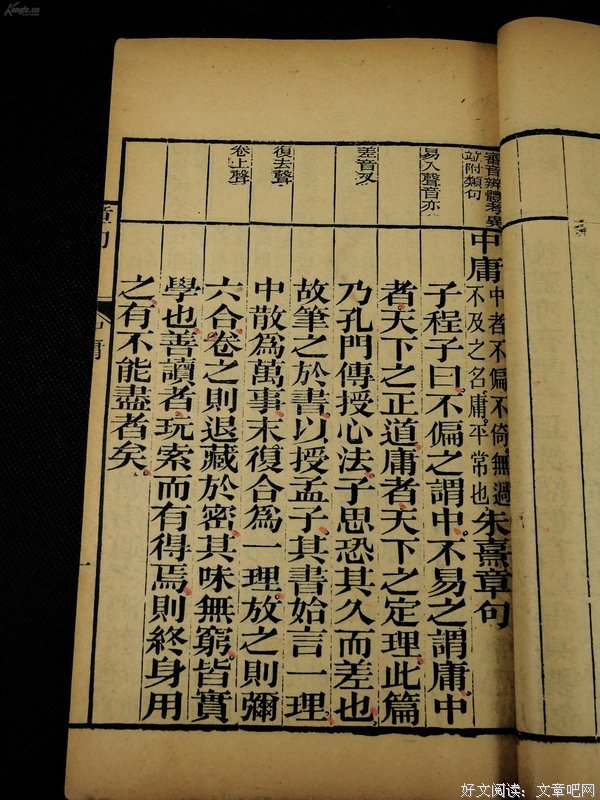

《四书章句集注》是一本由朱熹著作,中华书局出版的平裝图书,本书定价:39.00元,页数:395,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《四书章句集注》精选点评:

●补标。

●傳統優秀文化的缺失,也是人心浮躁,蠻橫無禮的根源之一

●(补记)

●朱子有大才。

●堂堂一大汉,居然也有读论语眼酸的一天。——在我这么想的时候,读到《大学》“无求生以害仁,有杀生以成仁”,猛汉落泪。

●常读常新。

●做得很好的一版,但是点校上还是有一些瑕疵。《四书》的内容认真去读其实很有意思,但以前往往被教条化,当成害人的礼法,可见教条主义放在哪个时代都要害死人。

●读读吧,没说这里面有什么至理名言,但是……读读吧

●第一遍

●补标。

《四书章句集注》读后感(一):《读书笔记两则》

《四书章句集注》的想法两个 1,樊迟问什么是崇德,修匿,辨惑。孔子说先事后得,攻其恶,无攻人之恶。这则不好理解,朱熹说得很明白,做事情不计较事功,德行自会日积月累,这也就是先事后德,也是崇德。多了解自己不苛责于别人,自己的错误不能藏匿,这也就是修(治而去)匿。这则一般很少被人引用(可能是在十二章人们一般看不到这么多吧),但作为个人修养的角度很值得挖掘。 2,举直错诸枉,能使枉者直。这一则朱熹解读能做到前者可谓知(智),后者可谓仁。一是才干的作用,一是道德的垂范。朱熹的解释完美综合了德与智的关系,收货匪浅!

《四书章句集注》读后感(二):《四书》注《朱子》

我国人民自古以来就有旧瓶装新酒的爱好,春秋战国时代的人就喜欢赋诗言志,把《诗经》里好好的情歌附会出君臣关系的大道理。很多年以来,大家遇着点事,动不动就强行念诗,朱熹一看,凭什么乱念诗都可以,乱念经就不行?于是他大笔一挥,编了个《四书章句集注》,在儒家经典里面夹了一大堆自己的私货,还把《大学》的顺序挪了一遍,愣把朱子注《四书》搞成了《四书》注《朱子》。虽然他在当时被人痛批,但死后就红了,一下子让他们理学一派统治了中国千把年,可以说十分励志了……

言归正传,《四书章句集注》里的很多东西确实是很多现在人都应该学的,能做到里面的全部绝对是圣人了,即使只能做好一部分也绝对可以成为脱离低级趣味的人。这么多年来它也算是塑造了本国的基本价值取向,乃至成就了tg。很多人以为tg纯粹是个马克思旗下的党,是西来的,但实际上应该是马和理糅合的复杂产物,甚至这里面理的成分是占了大头的。认真读读《资本论》,再看看欧洲的共运是什么样的,对比下我国的清奇画风,应该能有一点体会。实际上东欧和毛子也是本土文化根深蒂固的,他们的镰锤也是改良后的毛式镰锤,不是原教旨的马克思了。

要补充下,理学也好、天人感应也好,都和原教旨儒家不是一个东西了。儒只是个道德的皮,用以掩盖和粉饰政治上的某些本质。

《四书章句集注》读后感(三):学而第一章臆解

子曰:学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

臆解:这是《论语》全书的第一章,从古至今的注家都费心劳神,试图穷尽其妙。而《论语》的编者将其放在首章,想来在孔门弟子看来,这一章应该有特殊的意义,后来学者熟思玩习,理所应当。同时,这章的争议也比较多,甚至有台湾学者专门写文章讨论此章。今天季穆不揣冒昧,也试图讨论一下,以求教于方家。

这一章的第一个问题,首先在于“学”字。生而知之不可强求,先天的优势不足倚恃,所以人之所以为君子者,在后天努力,而后天努力,就在一个学字。因此,为勉励后进,鼓舞人心,孔子一生重在教,而孔子之教重在学,这就是孔子朴实之处,也是孔子切近而不虚浮之处,因为学是后天努力可以得到的,是人人都可以做的,人只有通过学,才可以达乎自立而成人。

宋儒朱熹受佛教影响,以为“人性皆善,而觉有先后,后觉者必效先觉之所为,乃可以明善而复其初也”。(P47)这就已经有脱离群体,不甚平易,道在我身,而通过“学”达到本心觉醒的个体虚浮感。日本人子安宣邦认为朱熹的这种注解意味着宋代“儒学已经发生转变,成为糅合佛家与道家思想的一种学说”(P43)。而民国历史学家钱穆认为“凡诵习练习皆是学”(P2)则又将“学”在古代社会拥有的社会共同体意义抹杀,演变为后代知识学习中“诵读先觉之著述”,宗朱过甚,曲意通合,实在是注释中的大忌。

但“学”什么,孔门以何为教,却是读《论语》的时候应该思考的一个问题。杨伯峻先生言道:“孔子所讲的功课,一般都和当时的社会生活和政治生活密切结合”。(P1)。这一句话确实抓住了孔子的真味。孔子的学问到达最后,是一种随心所欲不逾矩的心灵、精神、行为的自由,但孔子并没有脱离这种个体的自由而放弃对大群的关注,因此其所学所教,其实关注的都是共同体的和谐,而仁和礼既是个体的最高境界,也是群体的和谐状态。结合历史情境,当时各种学问都掌握在王官学中,因此孔子的学,即是社会共同体在文明延续的过程中,逐渐形成的文明硕果,即礼乐射御书数。即古书中所谓学先王之道,学先王之教,但孔子以前群体演进较浅,文明尚不普及,在孔子之前,这六艺由社会上层掌握,是一种权力和社会地位的象征。而孔子设私教,开学堂,将六艺普及于大众,开后世私人教育之路径,功莫大焉。

许多注释家放过对这个“学”的考究,而专注于后面“时”与“习”的争议,反而不能理解《论语》当时的意味。晓明“学”为何物,“学”何物,“学”的对象的性质和意义,对于“时”与“习”自然就明白了。

本章第二处争议就是“时”。朱熹以为这里的“时”是“时时”的意思,也就是经常,反复不断的意思,但是杨伯峻先生说:“‘时’字在周秦时候若作副词用,等于《孟子·梁惠王上》‘斧斤以时入山林’的‘以时’,‘在一定的时候’或者‘在适当的时候’的意思”。(P1)宋儒似乎都偏向于朱子的这种解释,但恰如杨伯峻先生所言,这是用后代的词义解释古书。我自己也倾向于杨先生的解释。因为在文明初演的上古时期,人们对时节的敏感,远远超过我们现代,而礼乐射御书数这六艺,虽然是文明演进积累的结果,但在孔子的时代,这六者无疑附带有一种神圣性,是在共同体的仪式中才可以出现和举行的。因此,六者必然是在“一定的时候”,在“适当的时候”才可以出现的。而公西华说自己“非宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”其实就是去做六艺的从事者。但孔子将六艺之学从王官学中解放出来,作为日常的教学内容,也就在社会层面保持六艺神圣性的同时,在日常教学中打破了这种严格的时序性,因此才有《史记·孔子世家》中:“孔子去曹适宋,与弟子习礼大树下”。

第三个争论的点就是“习”字了。历来注释本流传最广,影响最大的就是朱熹的《四书章句集注》,但是对这个“习”字的理解,却恰恰不受这本书的理解,误会最多。在朱注中,对这个“习”字采取了模糊注释的方式,朱熹没有具体解释,但是通过《说文》中“鸟数飞”这一释意不断强调“不已”的精神。但从后面谢良佐的注释中,我们还是能感觉到朱子是倾向于“演习”和“实习”的。但是不知道后世哪出了毛病,一直强调用《国语·鲁语下》中的:“士朝而受业,昼而讲贯,夕而习复”来解释这个“习”字,将其理解为 “温习”和“复习”,即“复习”白天学到的东西。《国语》晚出,属于战国甚至是秦汉时期的作品,而只如此规范化的“士”的出现,也能断定这一篇绝对时代不会早了。更何况早上干嘛,白天干嘛,晚上干嘛,这么强规范性的事,在上古时期怎么可能呢?晚上没电啊,蜡烛都没有,点着个松油火把在那跳舞还行,复习啥子哦。所以这就几乎成无稽之谈了。古人哪有这么严格的学习方法论,天天搞复习和温习。在上古时代,人们重实行,孔子尤其中真修实践,重视学与实行,这儿的“习”结合前面的“学”和“时”,理解成“实习”和“演习”是最准确的。

第四个需要解释的就是“说”。朱熹注释为“喜意”,即人内心当中感觉到的一种欢喜的情绪,有感于内而不发于外,是一种中心的浃洽,是在学而习得掌握之后,又能践行而发生实际效用的价值获取和意义赞许。但是清儒刘宝楠训“说”为“乐”,以为两个字是同意,这恐怕就错了。如果是同意,《论语》的编者为什么要用不同的字呢?程子曰:“说在心,乐主发散在外”,确实得到了两个字和两件事的精微。

第五处需要解释的就是“朋”字。据李竞恒《论语新札:自由孔学的历史世界》所说,在“西周、春秋的语言中,‘朋友’并非指无血缘关系意义上的friend,而是指血缘关系的兄弟或族人(P13)”,但孔子既然将远来之人称为“朋友”,实际上就打破了狭隘的血缘关系的“朋友”范畴。人们的关系不再由狭隘的血缘串联在一起,而是依靠某种更高意义的联系起来。这种更高的意义,可能就是杨伯峻所谓“志同道合”。但打破这种血缘关系的称呼,人类共同体的扩大,并不是孔子的学说,而是孔子时代文明的进步。即随着地缘扩展和文化形成,中国人已经打破了依据血缘关系而形成的小地缘宗族社会组织,而是形成了一个地缘广阔,活动范围广大的都市城邦社会共同体,突破了人类社会最初的结成纽带。那么,孔子这句话的价值和意义在哪呢?就在于孔子肯定的这种“更高意义的联系”。正如前文所说,“有朋自远方来,不亦乐乎”的“乐”是一种发散在外的喜悦。即如果“悦”是一种个体之乐,独乐乐,而“乐”就是一种群体之乐,是一种众乐乐。这种“众乐乐”,就是孔子追求的共同体的和谐,也就是礼乐和谐的仁的世界。这就是孔子在这句话里的重大贡献,即孔子肯定了人是一种社群的动物,而这种社群的联系可以超越客观的物质性的血缘关系,而是一种世间性的,精神性的同道,也就是主体间的一种精神的愉悦。

“至于宋儒引以为重的乐字,当放在整句当中,才会有更深的理解。“学而时习之”是一种个体之乐,因此发自内心而藏于内心,即可。但“有朋自远方来”则与“学而时习之”事不同,情亦不同。这是一种群体之乐,发于心而藏于心,群体中的不同个体又如何才能感受到呢?因此必须将这种乐表达出来,发挥出来,才能感受得到,群体才能和洽,这就是乐发散于外的道理。而曲折的理解,这种乐很有可能要借助诗、舞和乐。因为这是孔子时代,情绪表达的三种主要方式。这又涉及到前面的“学”,即以所学表达在群体中的“乐”。

到最后一句,“人不知而不愠,不亦君子乎?”更是在共同体中而又超越共同体的一种个体自由状态。愠怨是人之常情,而人在个体向学的过程中,与群体交融,有乐,但亦有怨,因怨而又生怒,因怒而心不正。只有学日进,道日深,与古人天地万物交流,而才能超越现实中人之不知,而达到心灵自由的状态。自古说文人骚客,以为怀才不遇而牢骚满腹,惆怅不已,怨天尤人,其实就是做不到这个“人不知而不愠”的君子境界。

这一章所说的,可以说是一个理想学者成学的毕生经历和最终境界,钱穆说:“学而时习,乃初学事,孔子十五志学以后当之。有朋远来,则中年成学后事,孔子三十而立后当之。苟非学邃行尊,达于最高境界,不宜轻言人不我知,孔子五十知命当之。学者惟当牢守学而时习之一境,斯可有远方朋来之乐。最后一境,本非学者所望。至于人不能知,乃属无可奈何。”(P3)这句话,在合理想象的成分上,无疑又有将孔子神化的嫌疑。但这句话应该是孔子晚年所叙,蕴含着孔门教与学的双层含义在里面,这是无疑的。因此为学的第一境,在于学而不厌,应时而作,,中心欣喜,达乎智;为学的第二境,在于学有所成,化民成俗,近者悦,远者服,知慕远来,以相切磋,而成学者适以教之,诲人不倦。教学相长,琢磨互乐,达乎仁;为学第三境,则为学在己,深造日进,弟子不能知,缙绅不能知,而不怨,达乎圣。第一境言个体,第二境言群体,第三境归己。第一境,可谓知其进不知其止;第二境可谓德不孤,必有邻,第三境可谓“莫我知也夫。不怨天,不尤人,知我者其天乎!”。学者反求诸己,真修实践,自可知平生学业之所为与进学之途!

参考文献:

杨伯峻,《论语译注》,中华书局,2009年10月第3版;

朱熹,《四书章句集注》,中华书局,2012年2月第2版;

刘宝楠,《论语正义》,中华书局,1990年3月第1版;

钱穆,《论语新解》,九州出版社,2011年1月第1版;

李泽厚,《论语今读》,中华书局,2015年3月第1版;

李零,《丧家狗,我读〈论语〉》,山西出版集团,2007年第1版;

子安宣邦,《孔子的学问》,三联书店,2017年6月第1版;

李竞恒,《论语新札》,福建教育出版社,2014年11月第1版。

《四书章句集注》读后感(四):浅谈《论语》中的仁者好恶问题

《论语》中涉及的好恶问题大抵可以依据好恶的对象分为“物”与“人”两个方面分析。

“物”不单有狭义的“物品”之意,而更有相对“我”而言的涵义,指除我以外的人、事、境界,如“不以物喜,不以己悲”(范仲淹《岳阳楼记》)中的用法,而在我这篇文章的语境里,则特指《论语》中常出现的“富贵”与“贫贱”这一对概念。

“人”这一概念则复杂得多,在儒家看来,人是自然平等的[1],这也是孔子主张“爱人”的基础,但是“爱人”的同时,《论语》中诸如“唯仁者能好人,能恶人”的章句又作何解释呢?在本文的第二部分,我尝试对“爱人”与“恶人”之间的关系给出我自己的理解。

一、富贵与贫贱

儒家不重视物质利益,但这却不是出世的禁欲主义。孔子说:“富与贵,是人之所欲也……贫与贱,是人之所恶也……”。(4.5)[2]既然富贵与贫贱是人人之所欲与所恶,那仁者是否也在人人之中,是欲富贵而恶贫贱的呢?我想答案是肯定的。孔子指出,向往富贵、讨厌贫贱是与食、色相同的 人的自然本性,是人之常情,从合情到合理,孔子在自然人性基础上确立了富贵的合法地位[3]。好富贵而恶贫贱,仁者当然也不例外,因此孔子并没有否定仁者去追求富贵。

但即使是追求富贵,也不是没有条件的。前文4.5章的完整章句为:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”此外,孔子也并不掩饰自己对富贵的追求与向往:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。”(7.12)根据郑氏的注解:“富贵不可求而得之,当修德以得之。若于道可求者,虽执鞭之贱职,我亦为之。”[4]可求,即于道可求也。结合这两章可知,追求富贵的一个重要条件是以“道”求之。

这里说的“道”,一为心之道,在内指向仁者自身的道德尺度,即富贵要以正当的方式获取,不可以不义,如孔子说“不义而富且贵,于我如浮云”(7.16);二为邦之道,在外指向国家政治的清明程度,即君子在政治黑暗、君主无能的时代被动地陷入贫贱,这不是一件可耻之事,相反,此时富与贵反而为耻。所以“不以其道得之,不去也”除了理解作君子不得以不正当手段谋取富贵外,也可以解读为:在政治不清明的时代陷入贫困,才是君子本应有的状态,因为这时候若得富贵,那必定是以“去仁”为代价的,所以君子不应汲汲于富贵,也不该急于摆脱贫贱,所谓“不去也”。

《大学》有言:“物有本末”,意思是有些东西是第一位的,有些是次要的,而有些是其他的先决条件。在孔子看来,德为本而财为末,即先义后利,这也从另一方面表现了孔子的贫富观:一个人只要首先考虑到“义”,物质利益就会随之而来。[5]

简而言之,对于物而言,如富贵与贫贱,仁者是有所好恶的,这种好恶的情感本身是人的自然本性,不受批判,但仁者若是要将情感上的好恶付诸实践上的求舍,则需遵从“道”的规范。此外,仁者的难能可贵就在于“于富贵则审处之, 于贫贱则安守之”[6],于物有好恶是天性使然,然而仁者有节于内,故能安于仁而无所不适。

二、唯仁者能好人,能恶人

仁者于物有好恶,那么于人呢?我想以“唯仁者能好人,能恶人”(4.3)作为文眼展开回答。

若按照字面意思理解这句话,意思便是只有仁者有能力喜好人和厌恶人。这显然与常识相悖,人孰不能好人与恶人呢?喜好或者厌恶一个人,是一种具有普遍性的社会情绪体验,这意味着,对他人的好恶是一种个人偏好性的表达。

但是对于孔子而言,某人之所以会被喜好或厌恶,显然不仅仅是一种个人偏好的表白,而是有着非常严肃的道德前提的,即这个人是应该被喜好或厌恶的[7]。游氏解释道:“好善而恶恶,天下之同情,然人每失其正者,心有所系而不能自克也。惟仁者无私心,所以能好恶也。”[8]即只有仁者才能公正且毫无偏私地好人与恶人,所以孔子在这里所讨论的并不是好恶之情的能力问题,而是好恶之情的是非对错问题[9]。

既然强调唯有仁者能心无偏私地好人与恶人,那么落实到生活实践中,仁者果真也是对人有好恶的吗?“好人”尚且容易理解,只是在“樊迟问仁。子曰:爱人。”(12.22)中,这“仁者爱人”与“仁者能恶人”之间存在的张力却叫人难以忽视:爱人者又如何能恶人?恶人者又如何能爱人呢?人能同时既爱一个人,又厌恶一个人吗?

而紧接着的下一章句“苟至于仁矣,无恶也”(4.4)的解释历来更是众说纷纭。关于此章的“恶”作何解,主要有两种主张[10]:一是作善恶的恶,如字,这里的恶是与过联系在一起的,因而“观过,斯知仁矣”(4.7);二是作好恶的恶,去声,即仁者无所厌恶。可是厌恶的对象又是什么呢?考虑到4.3和4.4在篇章上的连续性,我认为姑且可以采取主张道:“苟志于仁矣,无恶也”可以理解作“如果立定志向成为仁者,就不应对人有厌恶之心”。

那么“唯仁者能好人,能恶人”一章又怎么解释呢?这里有必要在作为个体的完整的人与人身上所具有的品性这两者之间进行切割,即恶其品性,而不恶人。仁者爱人固然没错,但仁者的爱不是无限度的包容的爱,而是“己欲立而立人,己欲达而达人”(6.30)的成就的爱,所以仁者对他人身上所具有的恶的品性一定是厌恶的。在孔子曾表达过厌恶情绪的情境中,他对宰予的批评不可谓不严厉:“宰予昼寝。子曰:朽木不可雕也,粪土之墙不可杇也,于予与何诛?”(5.10)昼寝,即白日睡觉,这在孔子看来或许是意志消沉、懒散堕落的表现。但孔子所真正为之发怒的实际上宰予言而不信的品性:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。”(5.10)此外,孔子亦鲜明地表示了对某几类人的厌恶:“孔子曰:‘恶似是而非者。恶莠,恐其乱苗也;恶佞,恐其乱义也;恶利口,恐其乱信也;恶郑声,恐其乱乐也;恶紫,恐其乱朱也;恶乡愿,恐其乱德也。’”[11]又比如当子贡问“君子亦有恶乎”时,孔子答曰:“有恶。恶称人之恶者,恶居下流而讪上者,恶勇而无礼者,恶果敢而窒者。”(17.24)“称人恶,则无仁厚之意;下讪上,则无忠敬之心;勇无礼,则为乱;果而窒,则妄作。”[12]这里孔子所恶的,皆有对应于仁、忠、礼、勇等品性。仁者对待有恶之人,并非是将其非人化,想象成一个绝对的邪恶力量的存在,而是在尊重人的主体性和整体性的基础上,怀有“成人之美,不成人之恶”[13](12.16)的积极情感,也就是所谓的仁爱。

回到“唯仁者能好人,能恶人”一章的解释上,可以说邢昺的疏最为恰当:“唯有仁德者无私于物,故能审人之好恶也。”仁者能够公正且准确地判断一个人的品性之善恶,这强调的是智识层面的辨别,而非情感层面的表露。因此,“唯仁者能好人,能恶人”在第一层含义上是对众德中“知”这一德目的回应。

“唯仁者能好人,能恶人”在第二层含义上,则是对“勇”这一德目的回应。对于此章,有一种解释是:“只有具有仁义道德的人才能够使人有好名,能够使人有恶名。”[14]既然已经在智识上辨别出了人的善恶,仁者接下来就需要在公共生活中承担起社会责任,指认和传播一个人的好名或恶名,以此为天下楷模。对于孔子而言,“好仁”和“恶不仁”可以理解为一对互为表里的为仁的方式,前者积极,后者消极,它们既可以在个人修养层面,又可以在社会责任层面来解释。仁者之好恶既不是一个带有个人偏向的情感问题,又不仅仅是一个纯粹的知识层面的辨别问题,而更是一个关乎公共道德的问题。《大学》中也有对仁者好人与恶人的问题的例证:“唯仁人放流之,迸诸四夷,不与同中国。此谓唯仁人能爱人,能恶人。”[15]将人放流驱逐出中原,这显然非个人之力所能为,必须要借助国家力量,我们从中可以看出仁者在社会政治活动中扮演的积极角色。此外,我们也可以从“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言”(16.8)中得到对仁者须肩负社会责任佐证。社会地位居于上层的君子掌握着政治、经济、军事等诸多资源,又何以畏圣人之言?这从侧面反映了圣人对人之善恶的判断是被社会普遍认为公正的,且人们有一套机制来调动一定的社会资源,来使圣人之言发挥其社会影响力。又如在论乡人的好恶时,孔子说:“未可也,不如乡人之善者好之,其不善者恶之。”(13.24)这句话在逻辑上是与“只有善者对自己的好恶才是值得重视的”等值的[16],也因此可以看出,不仅仅是社会地位优越的君子,普通人也十分重视仁者对于自己的评价。但为什么说这就是“勇”呢?在此借用钱穆先生的分析:

好人恶人,人孰不能?但不仁之人,心多私欲,因多谋求顾虑,遂使心之所好,不能真好。心之所恶,亦不能真恶……若人人能安仁利仁,使仁道明行于人群间,则善人尽得人好,而善道光昌,恶人尽得人恶,而恶行匿迹。人人能真有其好恶,而此人群亦成为一正义快乐之人群……此即仁者必有勇之说。[17]

不仁之人因为心多私欲、有所谋求、有所顾虑,所以不敢表达自己真实的好恶之情。而仁者不为己谋亦心无偏私,因而敢于道明善恶于天下,而无所畏惧。因此我说仁者无“勇”不能好人与恶人。

对于人而言,仁者的出发点首先是“爱人”,所以对于作为个体的完整的人是无所厌恶的。在此基础上,仁者因为拥有“智识”而能辨识人之好恶的品性,并且“恶人”也仅是厌恶人身上恶的品性而已。此外,仁者也须“敢勇”之德来支持其承担传播人好名与恶名的社会责任。

简而言之,好人与恶人的问题是“仁”、“知”、“勇”三达德在仁者身上的交织显现:仁者,爱其人本;知者,识其品性;勇者,扬其声名。

最后,仁者于人之好恶的关键还在于“反求诸己”,作为一种“克己复礼”的道德实践落实在自我修养的过程中。尤其是在“恶人”的同时,必然地要向内指向自我反思与自我反省上,即“恶己”。这里的“恶己”是“恶己之不善”,与“克己复礼”之“克己”和“立己达人”之“立己”交织在一起,共同成就人对自身之不仁的体察、完善以及超越。“樊迟从游于舞雩之下,曰:‘敢问崇德、修慝、辨惑。’子曰:‘善哉问!先事后得,非崇德与?攻其恶,无攻人之恶,非修慝与?一朝之忿,忘其身以及其亲,非惑与?’”(12.21)修,治也;慝,恶也;治恶为善。[18]这里所要治的恶无论是己之恶还是人之恶,首先还是要攻己之恶,如果无法自省己之恶而只是责备于他人之恶,恶便永远都无法被消除。也正是因为能向内自省,君子才有别于常人:“君子求诸己,小人求诸人。”(15.21)对于孔子而言,恶人不仅仅是对他人不善之品性的辨别和对他人不善之声名的传播,更是对自身之不善的警醒与鞭策。此外,孔子的恶己还表现在对自己的无能的忧患上:“君子病无能焉,不病人不己知。”(15.19)这里的无能的具体内容可在《宪问》篇找到:“子曰:‘君子道者三,我无能焉: 仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。’子贡曰:‘夫子自道也。’”(14.28)“病己无能”就有一种“恶己”的意味在,正如朱子所言,自责以勉人[19],恶己是恶人的前提条件,是仁者得以扬人声名的合法性的来源。

三、结语

总结而言,本文依据仁者好恶的对象分别从“物”与“人”两个方面进行了分析。对于物而言,如富贵与贫贱,仁者好恶的情感本身是不受批判的自然本性,但仁者若是要将情感上的好恶付诸实践上的求舍,则需在“心之道”与“邦之道”上遵从应有的规范。对于人而言,好人与恶人的问题是“仁”、“知”、“勇”三达德在仁者身上的交织显现:仁者,爱其人本;知者,识其品性;勇者,扬其声名。仁者的出发点首先是“爱人”,在此基础上,仁者因为拥有“智识”而能辨识人之好恶的品性,且仁者也须“敢勇”之德来支持其承担传播人好名与恶名的社会责任。最后,仁者于人之好恶的关键还在于“反求诸己”,“恶己”、“克己”与“立己”交织在一起,共同成就了人对自身之不仁的体察、完善以及超越。

注释

[1] 参见《早期中国“人”的观念》第三章. 北京大学出版社 , (美) 孟旦, 2009

[2] 本文所引《论语》原文,为简便起见,皆不列版本篇名,只注明篇章号。

[3] 参见刘春雷.试论孔子的富贵观[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2004(04):26-28.

[4] 参见何晏注本。

[5] 参见《早期中国“人”的观念》第四章. 北京大学出版社 , (美) 孟旦, 2009

[6] 参见刘宝楠《论语正义》。

[7] 参见任重远.唯仁者能恶人:论孔子的厌恶观[J].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2019,40(01):55-60.

[8] 参见朱熹《论语集注》。

[9] 参见方旭东.好恶的对与错:《论语》第四篇第三章蕴含的一个哲学问题。

[10] 参见吴晓妹.浅析《论语·里仁》篇中的好恶问题。

[11] 参见《孟子·尽心下》。

[12] 参见朱熹《论语集注》。

[13] 对“成人之美”的寻常理解是成人好事,但我倾向于认为这里的“美”与“恶”是指人品性中善的部分与恶的部分。

[14] 参见毕宝魁.《论语》“唯仁者能好人,能恶人”本义考。

[15] 参见朱熹《大学章句》右传之九章。

[16] 参见方旭东.好恶的对与错:《论语》第四篇第三章蕴含的一个哲学问题。

[17] 参见钱穆《论语新解》“唯仁者能好人,能恶人”章注。

[18] 参见何晏注本。

[19] 参见朱熹《论语集注》。

参考文献

[1]刘宝楠.论语正义[M].中华书局.1990

[2]朱熹.四书章句集注[M].中华书局.1983

[3]何晏注,邢昺疏.论语注疏[M].中国致公出版社.2016

[4]钱穆.论语新解[M].生活·读书·新知三联书店.2012

[5]杨伯峻.论语译注[M].中华书局.1980

[6] 杨伯峻.孟子译注[M].中华书局.2008

[7]崔海亮.《论语·里仁》篇“我未见好仁者”章浅释[J].淮海工学院学报(社会科学版),2007(01):37-40.

[8]毕宝魁.《论语》“唯仁者能好人,能恶人”本义考[J].广东技术师范学院学报,2009,30(10):59-61+139.

[9]方旭东.好恶的对与错:《论语》第四篇第三章蕴含的一个哲学问题[J].哲学研究,2010(08):48-54+127-128.

[10]吴晓妹.浅析《论语·里仁》篇中的好恶问题[J].赤子(上中旬),2015(08):93.

[11]早期中国“人”的观念[M]. 北京大学出版社 , (美) 孟旦, 2009

[12]刘春雷.试论孔子的富贵观[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2004(04):26-28.

[13]任重远.唯仁者能恶人:论孔子的厌恶观[J].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2019,40(01):55-60.

[14]吴肖惠,吴菊芳,吴成达.《论语·里仁》篇“富与贵,是人之所欲也”章浅释[J].哈尔滨学院学报,2010,31(10):95-97.

(学术小白的作业存档,如有不妥之处,还请不吝赐教)