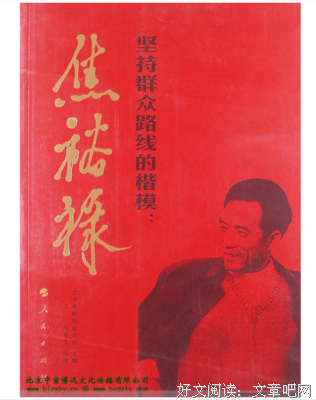

《焦裕禄身后》是一本由任彦芳著作,广东人民出版社出版的平装图书,本书定价:38.00元,页数:267,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《焦裕禄身后》精选点评:

●写的混乱,感觉作者也有借焦裕禄立自己名之嫌

●貌似“新”,实则陈腐,偏颇。这样的“新史学”耐人寻味。一代知识人在经历文革后完全没有自我反省,而是想方设法将自己的责任推之于他人,为自己寻找“无罪”的合理性。

●可以看看

●了解历史

●先不说客观与真实与否,光作者的文笔就烂得可以了。还号称国家一级编剧,著名作家诗人,连基本的剪裁史料,构建框架结构的能力都不具备,完全就是把搜集的史料堆砌在一边,然后就自说自话,开始用文革的那套思维与语言来煽情,令人作呕得很。而且,作为一个事件的亲历者来写史书,而且还是写站在自己对立面的那个人的事,这样的书怎么可能做到客观公允?作者说张钦礼是欺世盗名之徒,自己又何尝不是一个借焦裕禄之名炒作自己的投机文人。六十年代拍一部烂尾的电影,八十年代又写狗屁不通的长诗,看到张钦礼要翻案又出来写这么一部胡乱堆砌的烂书。说到底,张钦礼不过就是个典型的小农,不想挪窝,就想当自己眼前一亩三分地的土皇帝,而文革恰好给了他这样一个与外来势力对抗的机会,让他一跃而起。不幸的是,他成了政治的牺牲品。这样的人又何止他一个?

《焦裕禄身后》读后感(一):质疑与回应

任彦芳在《焦裕禄身后——我与兰考的悲喜剧》中,列出了长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》一文的13项“不实之处”,其中8项如下:

1.(长篇通讯)第一节写焦裕禄半夜敲张钦礼的门找他谈心,共同认为:改变兰考面貌的主要问题在于人的思想的改变。焦裕禄说应该在思想面前加上“领导”二字。两人谈得很久。

当时的县委常委,都怀疑这半夜谈心是张钦礼编造的。大家说:焦裕禄调来,张钦礼和焦的思想不一致,根本不可能有此情景,焦裕禄的这些话是在常委会上谈的,也不是因和张钦礼交谈受到的启发。

2. “严冬,一个风雪交加的夜晚……焦裕禄召集在家县委委员开会,没宣布议事日程,只说了一句:‘走,跟我出去一趟’就领大家到火车站去了……”

这段风雪夜看灾民的情节根本不存在,或是出乎张钦礼的编造,或是出于作者为了感动人的艺术想象。我向当时的县委常委刘呈明、李林鹤、赵玉岭……等人了解了情况,他们均说从没有开过这样的莫名其妙的县委会。大家说:焦裕禄开会是按着党委会工作方法,每次开会前都有安民告示,告诉准备研究的问题,先让大家有所考虑,他从不会把大家召集起来,就让大家盲目地“跟我走”!

焦裕禄确实领大家去看过灾民,那是一天的上午十一点,是提前告诉大家去的目的。

3.看过灾民之后,写焦裕禄带领大家学习《为人民服务》、《纪念白求恩》、《愚公移山》……事实是:焦裕禄在开会时讲毛泽东思想方法,也学习过这些文章,却从未这样集中地学习称为“老三篇”的文章,这是作者按照1966年的宣传要求硬填上的。没有一个常委证明:在一次开会时焦裕禄领学《老三篇》。

4.在县委书记要善于当“班长”一节里,写了焦裕禄批评“丰收区来的”那个领导干部的事儿。这个重要情节是完全不真实的。

张钦礼当初曾向上级告状,反映县长程世平和焦裕禄的“装潢县委办公室”,最后经省地检查组检查没有问题。张钦礼这时向记者却又说起了这事,且进行了改造。

5.“坐在破椅子上不能革命吗?”焦裕禄确实说过这话,但不是针对“程世平的装潢做家具”,而是对除三害办公室主任卓兴隆讲的。当时除三害办公室缺椅子,卓兴隆向焦书记诉苦,焦书记说了这句话。

6.本篇最动人的情节:写焦裕禄逝世前和张钦礼的谈话,以及最后的嘱托,与事实不符。张钦礼去看焦裕禄,焦的妻子徐俊雅就在身边,他们只说了几句话,张钦礼便走了。焦裕禄的这段话是对地委领导讲的。大通讯却安在张钦礼头上,制造成了“最亲密的阶级战友”的印象。

7.焦裕禄送给张钦礼照片的情节属于子虚乌有。焦裕禄的妻子徐俊雅说:老焦去住院,身上根本没有带着照片,他从哪儿拿照片送给张钦礼呢。

8.大通讯的最后一节,是为了写出“精神变物质”,勾画出了兰考的现实图景。只要是到过兰考参观的人们都能感到当年兰考的现实。很显然,记者以激情之笔写下的是他们的幻觉:“三年前焦裕禄倡导制定的改造兰考大自然的蓝图,经过三年艰苦努力,已经变成了现实。”如果把“已经”换成“正在”,则实事求是。

应该更真实地说:一直到十一届三中全会之后,实行了“大包干”,联产承包责任制,兰考人民才真正扔掉了要饭棍,焦裕禄心中的蓝图才真正实现啊!

除了这些,任彦芳书中还说,焦裕禄的家庭成分是中农,大通讯故意写成了贫农,“好像焦裕禄如果出身中农就不光辉高大似的”。

作为焦裕禄大通讯的作者之一,周原从没有看过任彦芳的任何文章,也并不关心。当《时代周报》记者将任彦芳书中的一些文字念给周原听,他只淡然地说了一句话:“不值一驳。”

因为写为张钦礼申诉的材料,周原的妻子陈健早就熟悉了任彦芳的论调。任彦芳的这些“纠错”,并不是刚刚提出的,在他近年来发表的多篇文章里都曾反复提及。陈健读到那些文章,从不愿把个中细节告诉周原:“他身体不好,不能生气。”

陈健很无奈:“大通讯的三个署名作者都是地主家庭出身,难道他们会认为把中农写成贫农就能提高身价吗?焦裕禄通讯中,写了大量的生产活动和焦裕禄对饥饿、贫困中的群众的同情和帮助。这两点任彦芳从不敢否定、挑毛病。他在鸡毛蒜皮上挑刺。他写的这些细枝末节,要一一反驳需要很多笔墨,我们都八十多岁了,已经没有时间精力再来跟他打笔墨官司,还有其他更重要的事情要在行将告别人世时做完。”

最近陈健想要写的是一篇“从人道主义角度看焦裕禄”的文章,她说:

焦裕禄在兰考一年零三个月,和张钦礼、卓兴隆领导的‘除三害’调查队,行程五千里,查清了全县大小风口、大小沙丘、淤塞的河渠、阻水的路基、涵洞以及全县的千河万流,都编了号、绘了图,他们又共同制定出详细的‘除三害’规划。焦裕禄在兰考这一年中,摘掉了兰考连年吃国家救济粮的帽子,达到了自供自给。长篇通讯从第一个字到最后一个字都没有实写焦裕禄到兰考改变了兰考面貌。通讯中所指的改变是‘三害’。一个农业县的改变,需要综合因素,是一个系列工程。焦裕禄在兰考做的是重要的基础工作,他不知道自己害的是癌症,做了长期的打算。焦病故后一年多,张钦礼向新华社记者介绍焦裕禄的事迹时,很难把当前的工作和这项基础工作以及在这项基础工作上制定的规划截然分开。

焦裕禄到兰考碰到的不是自然灾害而主要是人祸,新华社把他定格在‘活学活用毛泽东思想的典范’里,焦聚不准。他到兰考是救群众于水火,解干部于倒悬,他是典型的人道主义者,要是从这个角度诠释焦裕禄更会具有久远的历史价值。话又说回来,如果当时真写‘人祸’写‘人道主义’,通讯也发不出来。直到现在,我每每翻阅这篇通讯时,依然是止不住热泪,因为它实质上写的是人性、是人道主义精神。这也是这篇通讯的真正魅力所在。”

《焦裕禄身后》读后感(二):张钦礼是谁?

在1966年2月7日《人民日报》头版头条刊发的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》里,张钦礼是“焦裕禄的亲密战友”;在1979年河南省商丘地区中级人民法院的一纸刑事判决书上,他成了“林彪‘四人帮’的追随者”。

张钦礼究竟是谁?加诸他名字前面的定语为何会发生如此巨大的变化?

敢言者

张钦礼是土生土长的兰考人。他的父亲在大革命时期曾参加过由吴芝圃(解放后任河南省省长、省委书记)领导的濉(县)、杞(县)、太(康)农民起义运动。起义失败后,回兰考和妻子一起组织领导农民打游击、打鬼子。张钦礼从小跟随父母,受到革命的熏陶,1943年参加地下党的活动,1945年入党,24岁时已经任兰考县县长。

1957年反右,兰考县不到一千脱产干部划了366名右派,原因是一张大字报引发的风波。风波的起因是县委某干部霸占了一名现役军人的未婚妻,和原来农村的妻子离了婚。不久那位军人复员回来,干部怕他“惹事生非”,捏造罪名将他打入监狱。1957年号召帮助党整风,几个知情者在县委门口贴了一张大字报,揭露了这件事情的真相,随即就有二百多名干部在这张大字报上签名。后来转入反右,所有签名者全部被划为右派。

时任县长的张钦礼不能接受对这二百多名干部的结论,为他们大声疾呼,鸣冤叫屈,说他们都是好同志,揭发的问题也是事实。结果他被省委组织部领导批评“是典型的右派言论”,受到“降级内部控制使用”的处分。

1958年大跃进,张钦礼在省里召开的地、县秋粮征购大会上公开发言,说他没有见过红薯亩产二十万斤,小麦亩产五千斤,芝麻杆能炸出油,批评省委带头搞浮夸。省委立即组织对他的批斗,他被戴上“右倾机会主义分子”的帽子,撤销党内外一切职务,留党查看一年,降职三级,送农村劳动改造。

1959年冬、1960年春,自然灾害加上大跃进的后遗症导致大饥荒,大批群众偷偷外出逃荒要饭,在农村亲睹惨状的张钦礼再也无法沉默,夜里在草庵中用黑布遮住煤油灯,开始给周总理写信,呼求总理救救河南人民。写完信的时间是1960年10月28日。

他不敢贸然把信从邮局发出,偷偷扒火车到北京,几经周折将信送到周总理手里。周总理随即接见了他,并对他说:“你是全国两千多个县中,第一个向我反映真实情况的县长。”总理叫工作人员先带他去吃饭,张钦礼说:“总理,不用麻烦了,我来时乡亲们给我带了干粮。” 他从一个布袋中掏出菜团子,总理说:“给我尝尝!”伸手接时不小心掉到地上摔成碎渣,总理弯腰拾一块放到嘴里,流着泪说:“我这个总理没当好。”

回到河南,省委给张钦礼平了反。他回到兰考,把三年劳改中补发的1264元工资全部捐给县救灾办公室。

与焦裕禄的关系

不久,兰考主持工作的一把手、县委书记王金碧因经济问题下马。按照惯常的程序,县长张钦礼接替王金碧似乎顺理成章。但地委领导并没有做这样的决定。时任开封地委书记的张申多年来一直对张钦礼有一个看法:爱出风头,个人主义,不适合当一把手。有一件事给了张申很深的印象:“省委书记刘建勋到兰考视察工作,我陪着他,张钦礼也陪着他。走时群众欢送刘建勋,刘建勋招招手,张钦礼他也招招手。当时刘建勋也有些反感,对我说:这个人的思想……哎呀,爱出风头。”

1962年冬,焦裕禄调任兰考一把手。

张申认为,对地委的这个决定张钦礼心里很有意见:“有一次焦裕禄来地委汇报工作,对我说张钦礼不好合作,建议把他调走,我劝说焦裕禄,说张钦礼对兰考很熟悉,你刚去不久,不要那么快调他走。后来,听说他们合作得还可以。”

任彦芳的《焦裕禄身后》一书,依据兰考县委干部刘呈明、程世平的叙述,认为焦裕禄初到兰考时张钦礼采取不合作的态度,举了好几个例子来说“傲气”的张钦礼如何给焦裕禄泼冷水,并背后打焦裕禄的小报告。

但依据新华社记者陈健在张钦礼生前对他、对焦裕禄时期兰考“除三害”办公室工作人员长达数年的采访,结论却完全相反:“张钦礼一直想成立一个‘除三害’办公室。但因为一个政治运动接着一个政治运动,而他又一贬再贬,长期被‘控制’使用,他终不能如愿。焦裕禄来到兰考,立即采纳了张钦礼的建议,并一眼识别卓兴隆是个人才,从公社调到‘除三害’办公室任主任并兼宣传部副部长。焦裕禄到兰考,可以说在抓生产上,他和张钦礼、卓兴隆形成了‘三驾马车’。”

当年经常跟随焦裕禄下乡的县委办公室通讯干事刘俊生,在接受《时代周报》记者采访时说:“焦裕禄来到兰考,正是兰考三害最严重的时候,他就把这个重担交到张钦礼手上。张钦礼这个副书记主抓除三害,他把自己的全部身心都投入到这个工作中去了。他们两个配合得非常好。如果配合不好,兰考多年存在三害,为啥焦裕禄来一年多时间,治理成效这么高呢?过去县委领导的方法不对,配合得不好,抓除三害的张钦礼不能施展自己的才能。”

任彦芳用以证明张钦礼和焦裕禄不睦的,还有一个重要论据:张钦礼是兰考县委常委里唯一没有参加焦裕禄追悼会的。

陈健的回应是:“在焦裕禄追悼会的那一天,河南省政府在民权县召开一个沙区造林会议,张钦礼主抓除三害,必须参加。就是在这次会议上,张钦礼第一次向全省的救灾干部和省里的负责人,声泪俱下地讲述了焦裕禄在兰考除三害累死在工地上的事迹……”而第一个写焦裕禄报道的新华社河南分社记者鲁保国,也就是在采访此会时得到的新闻线索。

命运的吊诡

文革当中,张钦礼的命运几经沉浮。1967年1月至7月,他被关押批斗半年,身体备受摧残。在当时与他共同坐监、陪绑陪斗的“难友”杨捍东家里,记者看到了几张黑白照片,照片上的张钦礼双手被捆绑、反扣在身后,后衣领被三个荷枪实弹的武装人员勒住,胸前挂着“反革命修正主义分子”的大牌子。

1971年,张钦礼又被检举为“在兰考搞刘少奇的生产党”,被时任河南省委二把手的王新派人送到信阳大别山软禁。

两次都是周总理闻讯解救了他,命令地方即刻把他送到北京。

任彦芳在《焦裕禄身后》一书第248页中写道,“张钦礼确实在1967年7月见过周总理”,但1972年再次被周总理接见“只能是幻想”、是“制造的大谎言”。下了如此绝对的判断,却没有给出任何根据。

带着疑惑,《时代周报》记者特意拜访了曾任林县县委书记、后调任公安部副部长、国务院三西办公室副主任等职务的副部级离休干部杨贵。杨老先生找出当年的红头文件和自己的日记,证明1972年10月张钦礼确实曾和他一起面见周恩来总理:“林彪事件以后,周总理让河南省委省军区领导到北京汇报批林整风,专门点名让我和张钦礼两个也参加这个会议。会议开始前一晚,李先念副总理先跟大家座谈,他对王新说:‘总理叫我给你捎个口信:你为什么非要砍林县、兰考两面红旗?等到周总理接见的时候,你必须把这个问题说清楚,说不清楚你是过不了关的!’会开到最后,中央政治局接见我们,在人民大会堂。省委书记陪着周总理,一个一个介绍。王新在我旁边坐着。介绍到我时,周总理握着我的手,就指着王新说:‘你为什么非要打倒他!’介绍到张钦礼,总理又看王新:‘你为什么非要整他呢!’叶帅(叶剑英)在旁边也说:‘焦裕禄的事迹报道以后,我们看了都非常感动,结果你非要把接替焦裕禄的张钦礼打倒,非要砍掉焦裕禄这面红旗,你这个人思想反动到什么程度啊!”会后,王新很快被捕。杨贵和张钦礼这时才知道,文革中迫害自己的王新,是“林彪的死党”。

对于1979年张钦礼被以“追随林彪‘四人帮’”的罪名逮捕,判刑13年,杨贵至今无法接受:“张钦礼跟林彪‘四人帮’完全是两码事,他怎么可能追随迫害他的人?”

《焦裕禄身后》读后感(三):焦裕禄光环背后:一篇通讯引发的四十年论战与命运浮沉

2009年5月14日,是焦裕禄逝世45周年祭。这个全中国最著名的县委书记,1964年5月14日因肝癌病逝于工作岗位,以一种“心里装着全体人民,唯独没有自己”的真正公仆精神,成为各级领导干部永久的楷模,声名远播至今。

很少有人注意,英雄的赫赫声名,始于一则“迟到”的新闻。更少人了解的是,这篇使焦裕禄形象深入人心的著名报道,四十年来屡遭非议,质疑声音至今没有停息。

新华社报道史上的“孤例”

1966年2月7日,《人民日报》头版头条刊发了新华社供稿,署名为穆青、冯健、周原的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》,中央人民广播电台同时通过电波向全国诵播。电台节目录制过程中,播音员齐越几次泣不成声,而一经播出,整个中国都被感动落泪。顷刻间,中央各部委、各大行政区党委、无以计数的基层党组织,纷纷发出号召向焦裕禄学习,全国各新闻单位也纷纷派出记者,涌入兰考——此时距离焦裕禄去世,已近两年。

《县委书记的榜样——焦裕禄》所引发的社会反响,创下了新华社报道史上“空前”的纪录,而它对新闻当事人、新闻记者的命运牵连之深刻、久远,恐怕更是孤例。

这篇报道的主要采访对象、焦裕禄事迹介绍者张钦礼,时任兰考县委副书记,他的名字曾在《县委书记的榜样——焦裕禄》一文中出现多次,其中一处还加了一个定语:“焦裕禄的亲密战友”。文革后这位“亲密战友”被判刑13年,逮捕时的罪名之一是“文革中在兰考炮制了以‘树’还是‘砍’焦裕禄这面红旗为斗争焦点的‘两点一线’反革命谬论”。对他的终审判决,按追随‘林彪四人帮’、煽动打砸抢、迫害干部定罪。此后焦裕禄大通讯重印出版,“张钦礼”三个字便全部消失,由“一位副书记”代替,内容情节却保持不变。

署名作者之一穆青,写报道时是新华社副社长,1982年升任新华社社长、党组书记,《县委书记的榜样——焦裕禄》一直被列为他最重要的代表作之一,他本人更被誉为“焦裕禄式的好记者”,成为新闻宣传战线的典型。

另一位署名作者周原,却几乎因这篇报道丧命。文革一开始,《县委书记的榜样——焦裕禄》就因为没写阶级斗争,被批判为“一株修正主义的大毒草”,一批批红卫兵涌入新华社河南分社揪斗周原,不得已中他藏身兰考,被群众一家家轮流保护,才终于保全性命。

四十年后,作家重提大字报观点

焦裕禄大通讯甫一发表,在全国掀起学习热潮的同时,兰考县委县政府里已经起了纷争——焦点在大通讯为张钦礼戴上的那顶“亲密战友”帽子。一些县领导认为焦裕禄生前与张钦礼不睦,所谓“亲密战友”是编造的谎言,是张“想借焦裕禄之名,把自己宣传出去,搞政治投机”。

2009年1月,作家任彦芳出版了《焦裕禄身后——我与兰考的悲喜剧》一书,书中一些观点,竟与43年前的两张大字报惊人一致。任彦芳写道:《县委书记的榜样——焦裕禄》是一篇“有不少重要情节失实”的报道,新华社记者只用了三天采访,片面听取了张钦礼的汇报,没有深入调查核实,一个错误树立起来的“亲密战友”,间接导致了兰考在文革十年中的一系列惨剧。

该书的封底印着一段中共中央党史研究室的批注,认为它“对焦裕禄事迹进行了更为准确、深入发掘”、“对一些重要史实的澄清对于了解这一段历史是有意义的”——这样的肯定评价,不能不引起注意。

任彦芳的继父曾与焦裕禄共事,担任过一段时间的兰考县委副书记,两家做过邻居。1964年2月,北大中文系毕业四年、任职于长春电影制片厂的任彦芳赴兰考探亲,在不到一周时间里,他与焦裕禄碰过几次面,聊过几句家常,三个月后焦裕禄病逝。这短暂的相识却一直被任彦芳强调:“在全国作家中,我大概是唯一在焦裕禄生前就与他相识的。”

1965年3月,任彦芳受长影厂委派,到兰考组织创作焦裕禄电影剧本(该剧本始终没有成型,最后夭折)。“半年之后,新华社记者才到兰考来写通讯。”他说:“我因而知道了这篇通讯的写出和发表的前前后后。”

由于继父的便利,任彦芳从兰考的档案中看了焦裕禄主持工作以来起草和批阅的全部文件,“根据县委的工作日志及同志们的回忆,我编写了《焦裕禄在兰考的475天》,记下了焦裕禄从到兰考报到,到告别兰考去开封治病的475天,每天做些什么。”

他在《焦裕禄身后》一书中写:“看焦裕禄的475天的生活,我才发现,迄今为止,不论是穆青等同志写的闻名世界的大通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》,还是之后出版的焦裕禄的传记、纪实文学,这些文章和著作在宣传焦禄精神上都有不可磨灭的功绩,但却也都有着令人遗憾的缺陷。他们全有意或无意地忘记和回避了历史……最重要的是把焦裕禄到兰考花的精力最大、用的时间最长、费的心血最多、他感到压力最重的事情丢掉没写。这就是作为党派来的县委书记,他在忠实地、真诚地执行党中央的八届十中全会的决议,即以阶级斗争为纲,抓农村的两条路线斗争,刹单干风,巩固集体经济。”

关于“亲密战友”的谜题

任彦芳认为:“真实地写下焦裕禄在兰考的作为,丝毫不会影响他本身的光辉。” 他一再强调,“历史事实就是如此”,“焦裕禄无条件地执行党的决议,他不可能对毛泽东的‘反修防修以阶级斗争为纲’有丝毫怀疑”,“大通讯没有写阶级斗争,只着重写除三害,这与当时主抓除三害的副书记张钦礼的介绍有直接关系,他将一些自己做的事情安在了焦裕禄身上”。

1980年2月新华出版社重新出版大通讯之后,“张钦礼”名字的消失,被任彦芳作为重要论据:“那明显是(大通讯)前头在说瞎话,编的‘亲密战友’啊。可是穆青也不好改,他怎么改呀,怎么改才是真实的?他得重新写。所以他就用了一个办法,把张钦礼的名字勾掉。名字虽说不是张钦礼了,但是张钦礼说的瞎话、那些‘亲密战友’的情节还在这大通讯里存在着,所以就理所应当地遭到了一些当事人的反对。”

然而,当《时代周报》记者带着这本书赴兰考、郑州采访,向依然健在的亲历者、当事人求证,却发现这本自称“写历史真相”的著述,激起了许多老人极大的愤慨,其中一些段落被指为“污蔑”“造谣”。

更让人震动的,是位于兰考县南彰镇张庄的张钦礼墓地。坟墓本身极简陋,一抔黄土,既没有水泥铺盖,也没有茵茵绿草,坟头前面就是菜地,种着油菜和大葱。但在这个土堆周围,百姓自发竖起了大小四十多块石碑、玉碑,形成一片碑林,每块碑上都刻有张钦礼的事迹,以及密密麻麻向他致敬的名字,立碑者来自兰考不同的村庄、河南各地、山东、河北甚至台湾。其中一块碑上刻着:“从我曾祖父、高祖父、爷爷还有我父亲一百多年来曾雕刻过许多知名人士的石碑,但从没雕刻过像那么多平常百姓给张钦礼书记的赞碑,也没有见过一个普通县官有那么多百姓前来祭念……”署名的丁胜杰,是附近白茅石雕厂的老板,祖上几代都以刻碑为生。

给记者带路的出租车司机对“张钦礼”这个名字也并不陌生,他回忆起五年前张钦礼病逝时,灵柩运回老家安葬,途径兰考县城的情景:“本来二十分钟就可以走完的路,结果走了四五个小时还没通过,街上至少有十万人,灵车根本走不动。有的老人举着吊瓶从医院跑出来,还有好多人扒着灵车哭,一直哭昏过去……像我们这些出租车司机,那天都免费搭客,只要是为赶去送张书记的,一分钱不收,完全是自发的……”

任彦芳笔下那个“靠说谎话爬上高位、擅自挖开黄河大堤淹没农田、胡乱指挥生产破坏生产力、残酷迫害干部群众”的张钦礼,在经历了13载牢狱生涯、从兰考公众生活中消失了27年后,竟获得了一个百姓载道焚香,沿途祭拜,哭声动天的结局。

历史的迷雾重重。孰是孰非,终有公论。

在无力做出判断的当下,我们选择结论的留白。只将老人们的回忆与口述呈现于此。这些鲜为人知、却不容忽略的细节不该被遮蔽、遗忘,它们静静的,等待考证和明辨。

(原载于《时代周报)

《焦裕禄身后》读后感(四):周原、陈健:从未披露的焦裕禄报道始末

2009年3月,北京。新华社一栋老宿舍楼的顶层,周原、陈健夫妇正共度他们82岁的生日。这一对携手近六十载的新闻伉俪生于同年、并不同日,但多年来保持了在同一天一起过生日的习惯。陈健精神矍铄。周原“反右”时劳改四年,积蓄了多种疾病,如今已小脑萎缩,行走艰难,生活不能自理。客厅的墙上,挂着一幅金婚时周原送给陈健的字:

青山易隔水难断,日东月西两相悬。几多恩爱几多愁,风风雨雨五十年。

其中的疾风骤雨,一部分便与长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》相关。

这篇通讯署名穆青、冯健、周原,但多年来关于采写的经过,一直由穆青、冯健进行说明,很少能听到周原的声音。这一段往事,周原从不主动提及:“提起来伤心。”

沉默背后,有他一生没有解开的困惑。并非关于焦裕禄,而是关于“权势”。

待到话说从头,老人一声叹息。他对记者抬了抬手:“你写吧。我们都八十多岁了,还能把我们怎么样呢。”

“在普遍的消极中,找一个积极的典型”

1966年初,新华社副社长穆青从北京去西安参加一个会议,取道郑州,在河南分社短暂停留。

到达后,穆青与同行的冯健、杨居人等召集河南分社记者座谈,座谈会上周原一直保持沉默:“谁能发言谁不能发言,事先已由分社社长朱波内定,他没有安排我。”

那时的周原,身份是“摘帽右派”,业务上他们夫妇二人均是新华社河南分社的主力,政治上却是备受排挤、歧视的边缘人。1957年周原因一篇反映三门峡工程铺张浪费和官僚主义的内参,被划成“右派”,1958年发配河南林县劳动改造,四年后才“摘帽”。在当时的政治空气下,他能够重回新华社当记者,已算特殊的“照顾”。

出乎周原和分社领导意料的是,在指定的记者全部谈完后,穆青直接点了周原的名:“周原,我来了,你为什么不发言?”

穆青早就知道周原。原名乔元庆的周原,父亲是与范长江同时代的新闻人乔秋远。1942年在太行山随左权将军采访时,乔秋远与左权同时被日军杀害,同墓安葬。周原15岁时跟随开辟豫西革命根据地的皮定钧参加革命,战争年代九死一生,1948年为继承父志,他放弃了担任区委书记的安排,主动要求调到新华社当记者。

既然穆青指定他谈,周原便将自己在豫北黄河故道老灾区采访七个月了解的情况和盘托出。这片土地历史上就饱受“旱、涝、蝗”之苦,经历了大跃进和三年自然灾害,更是千疮百孔、困难重重。大跃进时河南省像一匹脱缰的野马,执行“高指标、高产量、高征购”的极左政策特别出格,随之而来饥荒也特别严重,光信阳一地就饿死百万人,十室九空。周原发现,多年运动造成的饥饿和倦怠,使农村的生产停滞不前,消极情绪非常严重,基层干部多吃多占成风,有的干部干脆放弃领导,大病小病都躲进医院疗养。周原专挑最贫困的地方去,就是希望能在普遍的消极中,找到一个能够振奋人心的积极典型。他给穆青讲了一个故事:“原阳县农村有位老太太,经常在粮店一坐就是半天,问她坐在这里干什么?她说,俺连年吃国家的救济粮,啥时候能拿条小手巾提一兜自己种的余粮到公社走走,心里就舒坦了。”

周原讲完,穆青很激动,留下了一句话:“在河南当农村记者,不到灾区采访就不是个好记者!”

第二天穆青一行就去了西安。临走时交代分社社长朱波,让周原替他去豫东灾区物色采访线索、找出一个典型,十天半月后他再回来听周原汇报。

周原当天出发,第一站是穆青的老家杞县。接待他的人说县里干部都看戏去了,采访要等明天。周原决定不在这里停留。第二天一早,他在汽车站旁的小摊上吃完一碗元宵,正想着该往哪里去,一辆开往兰考的汽车刚好启动,于是他跳上去,补了张票。

他在豫北采访七个月都没有找到的那个“典型”,就这样,在兰考找到了。

“如果他谈的是阶级斗争,我不会继续采访”

周原到兰考的时候,焦裕禄已去世一年半。此前新华社河南分社记者张应先、鲁保国已经写过一篇1700字关于焦裕禄的新闻,发在1964年11月20日《人民日报》二版左下角,《河南日报》一版也有刊载。但这篇报道并没有引起多少关注,周原也没有印象,还是听了兰考县委通讯干事刘俊生的介绍,他才知道。

刘俊生给周原看一把藤椅,椅子一侧破了个洞。他告诉周原,藤椅是前任县委书记焦裕禄坐过的,焦书记患了肝癌自己却不知道,肝痛难忍时就用根棍子一头顶住肝部一头顶住藤椅,久而久之把椅子都顶破了。就是带着这样的疼痛,焦裕禄坚持工作,最后累死在了工作岗位上。

周原摸着藤椅和刘俊生一起哭了。

按照当时记者的采访程序,刘俊生首先要向县里一把手、新任县委书记周化民汇报,周化民同时也是兰考四清工作团副团长。周原回忆周化民的答复:“他说他刚来兰考不久,情况不熟悉,‘你找县委副书记张钦礼吧,他不能解决的问题再找我’。”

周原与张钦礼一口气谈了十八个小时,一直聊到下半夜。张钦礼详细介绍了焦裕禄带领干部群众治理风沙、内涝、盐碱三害,积极改善兰考贫困面貌的事迹,谈话经常被两人抑制不住的抽泣打断。“如果他当时主要介绍焦裕禄如何抓阶级斗争,我们不会谈那么久,我也根本不会继续采访,掉头就走。”正因为张钦礼谈的是焦裕禄抓生产,谈的是“如何让群众吃饱饭”,才与周原的“寻找”一拍即合。

周原并没有一开始就全盘接受张钦礼的讲述:“张钦礼这个人,一张铁嘴,能言善道。他把焦裕禄的事情讲得非常圆满,可信不可信,我还要再深入了解。

天一亮,两人一人一辆自行车,去了张庄。“张庄有一个大沙丘名叫九米九,焦裕禄提出的封沙丘办法在这里最能看出成效。另外张庄也是张钦礼蹲点的地方,在点上最能看出他的为人、做派和群众关系,能进一步证实他介绍焦裕禄事迹的可靠程度。”

刚进村子,一个老大娘就走过来摸着张钦礼的脸:“张县长,你瘦了(兰封与考城合并为兰考县后,张钦礼是第一任县长,很多老百姓一直以张县长称呼他)。”周原心中一震。

到了吃饭的时候,有人端上来一只鸡,周原当时就不高兴了,认为张钦礼搞特殊,一下子对他有了不好的印象。张钦礼自己也很惊讶,连忙要求把鸡端下去。那个拿鸡来的村民说话了:“我们困难的时候,张县长带领我们治沙丘,跟我们一起吃讨来的‘百家饭’,当时我们就发过誓,什么时候沙丘封上了,要给张县长煮只老母鸡补补身子。”43年后周原回忆起这一段话,依然止不住奔流的眼泪,微颤的手拿起手绢,不停揩拭眼睛。

“我在张庄住了几天。白天采访群众,把张钦礼对焦裕禄的介绍向老百姓求证。晚上和张钦礼住在一间草屋里,继续聊。”

由于穆青“十天半月”之后要听汇报,周原在兰考只能停留五六天,这五六天里他可以说是没日没夜地连续采访。离开兰考后,他用剩下的时间去了民权、柘城、虞县等地,对“豫东”做了个整体调查。回到郑州,穆青一行也正好已从西安折返,住在河南省委南院。

“那是省委内部的招待所,中央来的部级以上干部都住那儿,门卫森严。当时李先念也住在那里,白天拉穆青打麻将,晚上拉他看内部电影,穆青不好拒绝,周原向他汇报情况只好时断时续。”周原的妻子陈健插话道。

穆青决定去开封采访,除了总社一行人,分社社长朱波也要陪同。人多座少,临上吉普车,朱波说:“周原你不用去了。”他认为周原的任务已经完成,“摘帽右派”没有资格跟社长同车。穆青不同意:“要是你嫌挤,我跟你换座位,你坐前面!”一句话把朱波呛住。

“为什么不让我同去北京修改自己的稿子?”

一路上周原继续向穆青汇报情况。焦裕禄这个重大典型也引起了穆青的兴趣。鉴于焦逝世已近两年,现在再做大的文章,需要新闻由头出现。穆青想先去下面看看,等焦裕禄迁坟时(焦裕禄病逝后就近葬在郑州郊区,后来才遵照他的遗愿迁葬兰考)再写这篇通讯。

从开封去各县之前,穆青对同行的所有人说,“这一次到豫东采访,时间是半个月,由周原提问,你们只管备记,周原说去哪个县就去哪个县,周原说停留几天就停留几天,他就是这个采访组的秘书长。”

有了穆青这样的支持,周原便把整个采访的重点安排在了兰考。他先用一个县一天的进度,把之前到过的几个县都重去了一遍,最后来到兰考。

到兰考时,是上午十点。“张钦礼有些紧张。兰考是个穷县,从来没见过这么多北京的记者。他把我拉到一边问:‘前几天都跟你谈过了,怎么你又带了个副社长来?还要谈什么呢?’我说,你上次怎么跟我谈的,这次还怎么跟他们谈,可以更细致些。”

起初的拘谨过去后,张钦礼越谈越开,穆青也几次泣不成声。因为哭得太厉害,穆青甚至吃不下饭。他们听了张钦礼一天的汇报,“哭成一团。”周原说,“当晚穆青变了态度:不用等到迁坟,这篇通讯要立即写出来!”

这一天里周原采访了两个人:当年焦裕禄的秘书李中修、《河南日报》驻开封记者薛庆安。

“穆青当晚拍板:写焦裕禄的材料已经够了,立即动手,就是把素材堆在一起,也是篇感人的通讯!”第三天早饭后他们就离开兰考,回到开封,住在了当时河南省条件最好的开封宾馆。这完全出乎周原的意料。他原计划在兰考停留一周,主要是到各村庄采访群众。正因为穆青事先说过让周原决定行程,他才把富余的时间都留在了最后一站,没想到如此仓促。而在陈健看来,穆青提前结束采访的一个原因可能是:兰考条件太艰苦,穆青住不惯。

在开封宾馆,穆青给每个人分配了任务:周原写焦裕禄这篇通讯,冯健写另一篇通讯介绍豫东抗灾全景,杨居人写社论,朱波写短评。要求第二天一早交稿。

周原回忆:“晚上,大家各自在屋里写稿,穆青在不同房间当中巡视,走来走去。当我写下‘他心里装着全体人民,唯独没有他自己’这句话,穆青拍着桌子说:这样的句子多来几句!”

十个小时没有停笔,一个通宵之后,周原交出了草稿。

早饭后他们回到郑州,周原回分社,穆青等人仍住在省委内部的招待所。陈健回忆:“周原一晚没睡,到家后继续写稿,一直到下午四点左右,写出了一万两千字。穆青通知他去招待所向省委汇报,并且要他在汇报会上读初稿。”

当晚,穆青就带着这份初稿回了北京。

“那时新华社总社有个6号楼,专供分社记者使用,遇到重大稿件,分社不能决定的,记者采访完后会带着稿子到总社去讨论、修改。”周原知道,这样一篇有分量的人物通讯,一天一夜实难成型。他问穆青,为什么不让他同去北京修改自己的稿子,穆青说:需要你的时候再通知你。

这件事困惑了周原一生。妻子陈健也至今不平:“穆青既然一开始就全权交给周原采访,又让他通宵达旦地赶出第一稿,理应再给他些时间修改,这是周原的权利。在采访焦裕禄之前,周原刚刚为《人民日报》写了长篇通讯专稿——刘庄的史来贺,刊发在头版头条。可见周原不仅善于采访,也有驾驭写长篇重要人物的能力。不让周原同去北京修改初稿,给穆青、冯健以后任意解释这篇通讯的采写经过埋下伏线。这就叫权势。”

更让夫妇俩无法释怀的,是稿子修改之后,牵连出的一系列变故。

对“活学活用毛泽东思想”的强调

周原所写的草稿,主要是详细记录下焦裕禄的感人事迹,并发掘出焦裕禄个性化的精辟的语言,比如“吃别人嚼过的馍没有味道”、“要亲自掂一掂灾害的份量”、“榜样的力量是无穷的”。他花大量的笔墨来写生产活动,写焦裕禄对饥饿、贫困中的群众的同情和帮助。

但当时已是文革前夕,整个的政治空气非常紧张,阶级斗争论盛行。这一篇完全无涉阶级斗争、主要谈生产的通讯稿,能不能顺利刊发,不仅周原心里没底,连穆青也没有完全的把握。但是,“穆青解决了这个问题。”周原承认,如果没有穆青,焦裕禄大通讯也许又是另外一种命运。地位和权势,此时也决定了穆青在这中间的担当。

“穆青等回到北京,把周原的草稿整理打印几十份,发给国内部有关同志集体提意见,由冯健编辑、修改。他们修改的指导思想,就是一次又一次强化焦裕禄是‘活学活用毛泽东思想的典范’。焦裕禄所有催人泪下、激人奋进的感人事迹,都是‘表面的、非本质的,只有把它们提高到源于毛泽东思想,焦裕禄这个人物才能立起来,树起来。’”陈健介绍道,“当时不这样说,稿子也不好交待的,但他们强化得太过份。”

这些对焦裕禄的“树”与“立”,或许帮助了通讯稿的刊发,但另一方面,也为它此后四十年的纷争不断,种下一个祸因。文革中,批判大通讯是大毒草、批斗张钦礼是“假亲密战友”、“政治扒手”的人,抓住了大通讯中一个虚构的情节:焦裕禄死后在他的枕头下发现一部《毛泽东选集》。他们认定整篇通讯是对事实的歪曲。在任彦芳2009年出版的《焦裕禄身后》一书里,这一点也被列出来作为大通讯“失实”的证据。

任彦芳还在书里列出了另外十二项大通讯的“失实”之处。并说这些问题,自己在大通讯发表之前,周原拿清样去兰考征求县委意见的时候已经发现,是周原将稿子给他先睹为快的——这一点,周原甚为疑惑:“我从来没有见过任彦芳,到现在我也不认识这个人!”

正式刊发之前,周原确实拿着清样去过兰考。那是穆青让人寄来的,叫他带着稿子到兰考核对。一再嘱咐:“必须保证全部事实绝对无误。”

周原将稿子带到兰考县委常委会议上念,由于念的人都忍不住流泪,三四个人接替着才读完。周原的印象是:“没有人提意见,一致通过。”他只记得,与会的开封地委宣传部长、兰考四清工作团团长秦一飞说:是不是评价太高了?“我问他,你对事实有没有意见?他说没有。我说对事实没意见就行,评价是新华社的事。”

此前周原还将完稿先送开封地委领导审查,“也没有人提意见。”

《时代周报》记者专程赴郑州采访了原开封地委书记张申,他说当时他在周原送审的稿子上批了一行字,大意是讲“作为领导干部不能只是跟群众打成一片,要学毛著,抓阶级斗争”,但“周原这个人啊,骄傲得很,容不得不同的意见。他为什么不写啊?”记者将张申回忆中的这个细节讲给周原听,周原气愤至极:“他根本没有这种批示!”陈健更为不解:“张申直到今天还说这样的话,是什么意思?修改后的稿子花在‘学毛著’上的笔墨还不够多吗?我都嫌太多了!”

与张申观点相同的还有任彦芳,他说根据当时的兰考县委书记周化民、县委副书记刘呈明回忆,“县委开会很多人想提意见,周原盛气凌人,都一一反驳,态度很粗暴。”陈健回应说:“周原带着稿子去兰考,就是为了核对事实,事关重大,怎么可能不让人提意见?他们都是县委领导,又为什么要怕周原?后来兰考县委书记周化民说过一句话:早知道周原是个摘帽右派,当初他来采访的时候,我就该把他赶出兰考!他们就是这么‘左’。”

关于大通讯最后的发表,《穆青传》里这样记叙:

“稿子最后决定要发的时候,由于当时的政治气候,是否能如实地反映兰考的灾荒,实事求是地对待所谓阶级斗争等敏感问题,吴冷西感觉难以最后做主。于是他带着穆青找到此时主持中央书记处工作的彭真同志,当面陈述了他们的观点。 彭真拍板:发!”

文革前后,不同境遇

无论是写稿的周原,还是改稿、发稿的冯健、穆青,对于不写阶级斗争这一点,都自知担了风险。但是稿子发出后,引发反响的剧烈程度,却远远出乎他们的意料。

“紧接着的两个月,新华社河南分社几乎整个搬到兰考办公,围绕焦裕禄又发表了大小一百三十多篇稿子,其中有两篇重要稿子是我采写。我在兰考住了一个多月,没有听到一个人说焦裕禄抓阶级斗争。”陈健说,“穆青这时在北京红得发紫,很多机关争相邀请他作报告。毕竟他掌握有关焦裕禄的材料不多,冯健打电话到兰考,叫我每天供给穆青三个故事情节。中央新闻纪录电影制片厂,要为穆青拍摄采访兰考群众的镜头,地点在老韩岭,对象是焦裕禄生前的农民朋友萧位芬。穆青叫周原和萧位芬谈话,等周原采访到萧位芬声泪俱下时,三架摄影机对准穆青和萧位芬,留下了最‘感人’的镜头,成为穆青的一帧‘珍藏’。”

一批批红卫兵到河南分社揪斗周原,“周原告诉他们,这篇通讯是穆青、冯健和他三人写的,有三人的署名。红卫兵们说,他们去北京找过他俩,他俩都说主要是你采写的,他们不了解情况。”回忆往事,陈健历历在目,“分社造反派配合兰考反焦派,拉着周原游街示众,强制他举起断指的手(在被打成右派劳改时,周原曾在忍无可忍的情况下自断三指,向党写血书),向围观的群众大声嚷叫:老右派周原就用这只手写出大毒草焦裕禄。我一直跟在周原后面,怕他被乱棍打死。他已经被拉到了火车站,要押送兰考继续批斗,多亏河南省委第一书记刘建勋及时出面阻止,不然后果不堪设想。后来,书记处书记纪登奎(后调任国务院副总理)派人把我们夫妇抢走保护起来。”很长一段时间里,周原藏身兰考,被群众一家家轮流保护。当时各家口粮有限,陈健也要经常偷偷跑去兰考,给周原送粮票、换洗衣服。

而此时的北京,“新华社国内部的老同志告诉我们,冯健为了证明他和这篇通讯没有多大关系,起来揭发穆青。冯健说,稿子主要是周原采写,我们帮助修改是应该的,他当时主张穆青和他不署名,穆青批评他不懂政治。”

十年文革结束。“亲密战友”张钦礼入狱。穆青早已官复原职,后升任新华社社长。冯健也升任新华社副社长。周原、陈健夫妇在新华社当了一辈子记者,终以记者的身份离休。

由于牵连的复杂,周原曾建议,三个署名作者都不要把这篇焦裕禄通讯收入自己的文集,三个人都答应了。但粉碎四人帮后,穆青、冯健先后都将这篇通讯收入自己的文集中,惟周原一人至今遵守这一承诺。一生淡泊名利的周原,只有一件事最是耿耿于怀:“大通讯重新发表,穆青擅自删去了张钦礼的名字,他有什么权力这么做!他征得了谁的同意!” 在周原眼里,张钦礼从来无愧于大通讯对他的评价。

回溯往事,周原只觉虚无,他淡然一笑,背出一首自己写的“歪诗”:

少年凌云志,老大成空谈。枉顾百年事,天地两茫然。

陈健却不认同这样的“消极”。82岁的她至今还在奔走,为张钦礼做平反申诉。