《北平表情》是一本由托尔贝克 摄著作,广西师范大学出版社出版的平装图书,本书定价:39.00元,页数:128,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●: K291/5027

●这书怎么过审的

●1935年首次出版,网上的PDF扫描得很不清楚,是一个有点人物采访性质的人像摄影……重点是,跟北平没关系,原书的名字应该就是“中国人”吧。英文原书的封面有很有意思。是一个素描的蒙古人种特征异常突出的女性,有点丑~~可能是那个时候对东方的认识吧!

●难得的资料

●照片史料价值一般,又缺乏艺术性,更糟糕的是,图片与说明严重不符,文字部分基本都是作者自说自话的杜撰与臆断。

●文字有尘世感。

●镜头和文字记录下的北平面孔和民国旧事,沉滞着旧中国的缩影。时代的脚步徘徊不定,俯视着大舞台下挣扎着无所适从的芸芸众生。他们背负着沉重的历史,每一张面孔都刻着数千年的沧桑。在新的苦难或喜悦来临之前,他们不得不用坚韧来面对尘世的宿命。他们证明了中国有人,并证明他们是中国人。

●好洗翻民国老照片的赶脚

●没多大意思

《北平表情》读后感(一):总体一般

照片不错,可文字主观偏颇,还挺自以为是。几乎所有的照片都是人物肖像,或长或短的解释都是作者自己写的,出现片面,揣测,甚至杜撰都是可以理解的。总之中国人自己看自己也未必透彻,何况一个外国人。但是无论如何,这本书的可读性就差得远了。

《北平表情》读后感(二):瑕不掩瑜,但毕竟又见错误

看过照片,我这个“新北平人”颇为较真儿的想从照片背景的蛛丝马迹中分析这是旧北平的什么地方,又隐隐觉得有些人物气质似乎并不属于北京。果真,粗读文字之下,“人力车夫”是在上海,“舢板船上的妇女”不知是哪里人的,但似乎更像是江南水上人家。

从作者自序和原书英文标题“People in China,Thirty-Two photographic from life”看来,这显然是本表现30年代中国人风貌的摄影集。封二的“内容简介”更是白纸黑字且自相矛盾的赫然写着“E,托尔贝克,..... 30年代拍摄过北平、沪宁等地。” 哪里是“北平表情”呢?

瑕不掩瑜。本书除照片拍的好,文字和翻译也甚佳。好似漫不经心的白描,又透着遥遥的关照。译者来自中央编译局,果然靠谱。倒是书名成了“灯下黑”,不知是何缘故。

《北平表情》读后感(三):面孔

在我们的大历史里面,总是少了那些极其平凡的芸芸众生的面孔。好在,好奇的外国人帮着拍下来了。

书名叫北平表情,原来是People in China,要把北平理解成指代修辞。其实各个地方都有,上海南京等等之类。其实是民国表情。

看得心情挺复杂,据说医学院学生学解剖课的时候最难过的关口是面对尸体的脸,这样你就难以把它物化。

在这些鲜活的表情面前,那些琐碎的人生故事里,许多情节是相似的,过去或者现在没有什么区别;那些希翼和愿望,辛苦的努力,凭空的希望,也都是一样的。只是,你看的时候知道,这些人面对的动荡和灾难,才仅仅开了个头,许多人都将无名地死去,更不要说那些愿望了。

比如那个穷苦人家的6岁小女孩,她在30年代的一个早晨认真地捧个大海碗在杂乱的院子里喝粥,稚气的眼睛盯着碗里面。她很乖,小小年纪就会做家务了,会照看炉子上炖的汤,会照料弟弟,父母对她很满意。那个清晨留在照片里,头上整齐的四分小辫子。然而你不能想她后来怎么了。那些小小的心愿和宏大疯狂的血与火相比,都只是淡淡一缕烟而已。

托尔贝克在每副照片故事的结尾都给了一个善意暖色调的结束语:他们的愿望一定都会实现吧,在那样的努力下,这个国家会更好。

今天我们当然知道,在那些照片上的瞬间,那些沉思、欢笑、忧郁发生的时刻,最坏的其实还没有来。

《北平表情》读后感(四):北平表情与民国世相

上世纪前半段,中国有太多个人的记忆,在时光的洪荒中湮灭了。历史课本上的书写,每每提及,多是各大派系分裂割据,之后是“连年征战”,以及“水深火热”和“民不聊生”。模糊的字眼,大而化之的态度,叫人看不清那个时代的具体的个人面孔。

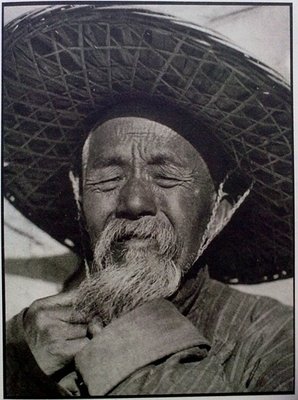

太监、高僧、小妾、村童、医生、小贩、学生、士兵、难民、哲人、婆婆、儿媳、农妇、女仆、童养媳、工业家、赶驼人、算命先生、摩登女郎、剧院经理、音乐教授、满洲贵族、人力车夫、幸福的恋人、迷失的女孩、舢板船上的妇女、十三岁的小丈夫、葬礼上的喇叭手……他们究竟长什么样子,说什么行话,穿戴什么行头?他们是上世纪三十年代的中国人,是新朝代的新人,但仍带着从清朝末年长出来的脸。传统与现代的纠缠、抗争,无可遮掩地刻画在他们脸上的褶皱间,体现在他们的装束上。

但我们不知道他们的样子。我们所记得的,是鲁迅的胡须,是胡适的眼镜,孙中山的眼神和梅兰芳的兰花指。各路名流之外,民间的鲜活与生动丝毫不会显出怯陋,反而因其自然而元气十足。但很无奈,普通人家吃饭都难以到饱,留影更是奢望。

有着令人惊异的新闻嗅觉的法国摄影大师布列松,曾纪录全球的重大事件,如西班牙内战、墨西哥内战、德国二战攻陷法国、印度独立运动、后斯大林时代的前苏联和中国革命等。而他于1949年前后所留下的中国影像,因为记录了国共内战最紧要关头时期普通人的状态而弥足珍贵。

事实上,早在1930年代,一位荷兰女人托尔贝克已经大规模地拍过北平、沪宁等地。她的作品在1935年的欧洲出版并引起轰动。1935年,托尔贝克在欧洲出版的书的前言中说:“不管将来如何,中国一定能够化解所有危险,度过所有灾难,带着微笑、耐心地摆脱所有困扰,孕育新的生机,屹立在太阳之下。”

托尔贝克作出这样的判断,理由既在意料之外也在情理之中:“作为外国人而言,如果他不理解中国人的笑容,他就没有权利去评价中国人。他们的笑容不是日本人那种死板的笑,而是出自纯真的内心的一种喜悦的表达。中国人的体魄非常好,他们对疾病和死亡的抵抗力常常让外国医生惊叹不已。所以,我们有理由相信他们必将找到办法,走出暂时的困境。”

在托尔贝克的摄影作品中,文字注释有时甚至比画面本身更加震人心魄,比如这一句:“陈秀很喜欢丈夫和婆婆,也喜欢这样的生活。她已经四岁了,再过十年,她就会和丈夫结婚。”——如果只看画面上戴着蝴蝶花的小女孩,她显然与现今的小孩并未有任何差别。一旦阅读托尔贝克关于女孩是一个童养媳的描述后,观感立刻产生变化——她现在是否还在世?如果还活着,该有八十多岁了,如果幸运,她应该子孙满堂……在一瞬间,八十年前的一个素未谋面的中国小女孩,击中了我的内心。

梦想着有一天成为老师的人力车夫、曾经是大商人后来进宫当太监的中年人、葬礼上的喇叭手、自称“微不足道”却为中国人提供精神食粮的戏院经理、从蒙古跋涉到北平的赶驼人、嫁给大银行家却梦想当电影明星的小妾……在托尔贝克的照片中,八十年前的中国普通人的面相,透过纸张传递至今。他们很可能已经过世,他们的后代都引人猜想(当然,太监除外),但为什么我看着陌生而遥远的他们反而会觉得无比亲切?无他,因为他们也是中国人,而且他们的故事都在平淡中见大精彩。

民国世相对于中国的影响,直到今天仍然气脉贯通——至少在人的外体上而言。诸位可以翻看书报摊上各类所谓时尚杂志,其中妆容精致的俊男美女,他们的发型、头饰、服装剪裁……太多的细节都源自民国时代画报里的灵感,如今欧美诸国的不少设计师,也都在向民国借审美。那个时代当得上是改天换地,法院是新事物,大学是新东西,警察是新职业。之前数千年里的中国,没有这些东西在的。

古城良民,新朝脸谱,士农工商,街井布衣,在托尔贝克八十年前的黑白光影里,我仿佛看到一丝自然洒脱的顽强生活的诗意。这诗意元气十足,这诗意所对应的表情,毫无疑问,属于中国人。

《北平表情》读后感(五):北平可近,民国已远

摄影术发明后不出数十年,这一并未成熟的技术就开始被广泛地运用于各种场所,尤其是记录。然而留住影像是种亵渎神灵的行为,因为人类的形象是依照上帝创造的,所以只有绘像——这种以人通人的手段才可以保留住人身上神性的光辉。相机,这一生冷冰凉的人造机械,决不可用来固定人——以及在人之上的神的形象。并且在中国人看来,摄影是种勾人魂魄的巫术,精神元气会被这一机械的怪物摄取——摄影的“摄”暗示了这一点。

故而无论从哪个方面来说托尔贝克(Ellen Thorbecke)都是一个先锋式的人物,有理想有抱负,不羁自由,并能取得中国人的信任。托尔贝克在30年代作为柏林报纸的通讯员来华,拍摄并编辑了此摄影集,她的《People in China》甚至早于亨利•卡蒂埃-布列松1949年前后来华拍摄的《From One China to the Other》。(看这个时间就知道他影像记录的历史意义,这是旁话,不赘)。更何况,她是一位女性。

托尔贝克的镜头和文字记录下了时代大舞台下挣扎、安逸、思索、迷失、拼搏、无所适从、如鱼得水……的芸芸众生:工业家、小贩、歌舞会里的小女孩、满洲贵族、学生、农妇、太监、十三岁的小丈夫、幸福的一对、算命先生、婆婆、儿媳、菜贩、小女孩、赶驼人、、小妾、村童、医生、摩登女郎、士兵、童养媳、难民、哲人、迷失的女孩、高僧、人力车夫、葬礼上的喇叭手、女仆、戏院经理、舢板船上的妇女、音乐教授、母亲。他们的衣着佩戴,表情手势无不诉说着从清末走向民国,人们生存的原生态:太监空洞的眼中充满了纠结,眉眼间的褶皱诉说着他无法随旧王朝消逝的痛苦;学生接受了新知却不能得到他人的理解,遑论与人交流救国理想,面对湖水,他只可用脚死死蹬着湖边的围栏无奈抗争;求知若渴的人力车夫在辛苦工作的间歇躺倒在他的黄包车下,抱着书本,他是疲惫沮丧的,同时又不愿放弃任一点点微小的梦想;如金丝雀般被保养着,并怀揣明星梦的小妾,眼角媚媚,相信未来,而从不知道自己有一天也会变老,或者供养她的老银行家会去世……

所谓的北平表情无非是民国旧事,所有人都带着他过去生命的痕迹存活于当下,无论背负喜悦沧桑,面临的确是整个国家和时代的尘世宿命,想想奔走呼号俨然社会活动家的太虚,民国,民国,谁可安然无恙,无所从来,无所从去。

托尔贝克的作品无疑为我们保存了最珍贵的图像资料,古国新民,遗老海归、士农工商、占卜医学,八十年黑白光影,中国人的面庞遥远却并不陌生。同时纷繁复杂的世相使人不得不感叹这个时代如此大度地安然存放这一切的纠缠与不解、冲突与困境、毅然与迷惘。《People in China》1935年在欧洲出版并引起轰动。托尔贝克在前言中说:“不管将来如何,中国一定能够化解所有危险,度过所有灾难,带着微笑、耐心地摆脱所有困扰,孕育新的生机,屹立在太阳之下。”

托尔贝克依据为何?

她在序言中如此写道:

中国是现代国家中的贵族,她有着长达六千年的历史。在她的前两千年里,中国人是游牧民族,然后他们安定下来,建造了城市,之后分化出了农民、士兵、官员和王侯,当然,所有人都在他们的皇帝“天子”的统治之下。

很多个世纪以来,皇帝一直是中国人生活的中心,代表着他们的信仰和方向。……随着世纪的轮转,各种传统和习俗逐步深入人心。上至高官贵人,下至贩夫走卒,无不在先辈和传统面前低下头颅,必恭必敬,不敢有一丝逾越。

然而:

作为外国人而言,如果他不理解中国人的笑容,他就没有权利去评价中国人。他们的笑容不是日本人那种死板的笑,而是出自纯真的内心的一种喜悦的表达。中国人的体魄非常好,他们对疾病和死亡的抵抗力常常让外国医生惊叹不已。所以,我们有理由相信他们必将找到办法,走出暂时的困境。

很难说托尔贝克真正了解中国,同时她对中国所作出的判断似乎并不能够从她的行文中求得蛛丝马迹,而只能从她记录下的中国人的表情中寻找答案。

摄影框住经过选择和挑剔的部分现实并缩减、放大、剪裁、修饰之,总之图像篡改世界。同时,摄影在静止与哑默之间选择着它的伦理道德和价值取向。图像所记录的瞬间变成为永恒,被凸显的人物的眼神,放大明晰,从纸张上的过去直视将来,这个将来或许是今日的对视,也可以是更遥远的未来——抚今追昔,怅惘怀旧——中国人的表情似乎并不曾有过改变——谁对谁有着更高的期许?

今天,我们尽可以肆无忌惮地对视照片,关心最细枝末节的情节,评头品足中国人的面目,然而我却觉得有种莫名的悲哀哽咽于胸,尤其是在我看农妇这一帧图片时。拄着农具的她几乎是没有表情地直视着相机,并通过相机的记录直视着观看照片的人。她的嘴似乎是关不上地微露着,显出两颗硕大的门牙。要问她的情感和思想还不如去问大地、树木、云雨有没有思想和感情。托尔贝克如是说。

桑塔格在《论摄影》中似乎曾说过当她看某次战争的照片时感到有什么破裂了,这是种不可治愈的悲伤和痛苦,生命中的某些部分死去了,某些部分在哭泣。

照片中的人已经死了,甚至于拍摄这些照片的人。然而照片还在,人物所附着的城市还在,中国人曾思考过、经受过的东西有许多也依然如同幽灵般地存在着。照片的感染力并非来自怀旧,而是死亡的幻灭以及对真实世界的疑惑与震撼,在一个个碎片之后——无论是单独的个人还是单独个人的单独时间。照片记录着距离,在无比遥远的地方触摸我们自以为可以感触的历史以及素未谋面的逝者——他们是中国人,有着我们最为熟悉的面容。

这些被遮蔽的面容,使我们得以收拢起一些被我们分裂出去的自己,从不是自己的角度所看到的自我的存在,这种方方面面的分裂出的碎片确定了我们今日的面容。

今天这本《北平表情》的封面左边是摩登女郎,带着眼镜,烫过卷发,意气风发,眼光向上;右边是儿媳,眉眼细细,头簪梳蓖,温婉顺服,眼神向下。如此对比,编者的用意不言而喻。而我更喜欢的则是本书的原版封面:面目模糊的中国人的面容,眉眼细细,默然沧桑。

(归洞时间过,脑子有点乱,以后再改。)