《桃花源的故事》是一本由(日本)松居直 文 / 蔡皋 图著作,上海人民美术出版社出版的精装图书,本书定价:39.00,页数:48页,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●图可以

●woo~买到一本很好看的绘本~ 蔡皋奶奶画的《桃花源的故事》,其实讲的就是《桃花源记》

●看《但是还有书籍》种草的,等了好多天终于借到了!不得不说这个画风真的太美太美,蔡皋老师把中国人家喻户晓的这部作品赋予了优雅古朴、娟秀宁静的独特表现形式,大师风范,佩服!看纪录片时也觉得这个奶奶很可爱很有艺术情怀,看来只有内心有一座桃花源,才能用这么美好的画笔重现桃花源~私认为儿童绘本体现的价值不仅仅是故事内核,更是表达方式,一种你一旦翻开它就能一秒进入画者世界的吸引力和沉浸感,这是让儿童喜爱上阅读最重要的一点。当然也是我这种大儿童喜欢读绘本最重要的一点!哈哈!题外话, 后来在哪听说桃花源记是平行世界?不知道真假,之后想找相关的书来读读,嗯,遇事不决,量子力学嘛。

●太喜欢蔡皋老师画的桃林。翻开第一页,线稿画的应该是秦朝战乱,进入正文桃花源就更添向往,编辑后记里提到松居直先生幼时记事也很有意思。松居直先生儿时记忆里,父亲每逢三月都会挂上画作“武陵桃源”。每个人心里都有一个桃花源,西方还有异世界兔子洞呢。 另: 为何封面图没在内页出现;我希望是陶渊明的文言原文,不过小孩子看大概这样最好,讲故事一样。

●非常之美,令人惊叹!

●好大的开本(该说好小的才对吧),图画含含糊糊有很多疑似印刷不清的地方,说改编我看不如说翻译吧,没有什么新意,而且画面所固定下来的景象也远没有陶渊明原文的宽大意境。

●3月25日下午借自三叶草绘本馆。晚上读于家中。知道桃花源是个美好的地方。

●2020.1.17 淘宝

●别具一格的桃花源 太美

《桃花源的故事》读后感(一):一切太美好了

终于到啦,看起来觉得整体颜色太美好了,各样的粉色绿色和大地色。好美,水是白色的,是留白也是明亮和通透。桃花真的像一团,因为盛开的时候,就是那么热烈簇拥着一种明媚的气氛,泳向你。太喜欢这样的写意画法了。还有渔夫豁然开朗的一幅图,充满了对未知探索,还有突然开阔的震动。真的很美很好的一个境界图。不过对比白话,我还是更喜欢文言文。读完绘本以后,不由得再读一遍桃花源记。

《桃花源的故事》读后感(二):寻找心中的桃花源。

松居直是日本图画书之父,谈及图画书,一定会提到松居直的名字。他一直致力于探索儿童、成人、图画书之间的关联,致力于优秀图画书的译介、推广和创作。

每一个孩子都是一粒种子,需要被细心对待、呵护,才能扎根、成长、发芽。阅读优秀作品,传递真善美,是儿童成长环节中不可缺失的一部分。

陶渊明的《桃花源记》描绘了一个与世无争的美好田园,这是我们所向往的美好天地。淳朴、自然,一片祥和安宁。正因为现实太慌乱,唯有通过创作来想象那片美好。将心中的理想付诸笔端,创造出的是纯净的景观。

《桃花源记》从中国流传到日本,对日本文化也产生了一定的影响。每个人的心中都有一片净土,在精神上有所追求。只不过,有些人在现实的纷争中遗忘了最初的理想,而有些人终其一生都保持那份纯真质朴。

《桃花源记》深刻影响到松居直先生,他在幼年时候曾经看过桃花盛开的山水画,从而想象着美丽的桃花源。从某种程度上说,桃花源,是松居直喜爱和探索图画书的起源。所以,他将中国的桃花源的故事,讲述给日本的小朋友听,讲给全世界的小朋友听。

“不仅为本国的孩子,也为全世界的孩子,我们相互携起手来,进行努力,是义不容辞的责任。”这本书是由松居直和蔡皋共同创作的,松居直讲述, 蔡皋绘制。

蔡皋是我国著名的绘本画家,她说——人本来就渴望自由自在地生活在大自然里,我希望表现出满足于淳朴的那种精神美,也许,每个人都有各自的桃花源……

孩童诞生于世,本应该是纯净的,有着无限的理想和憧憬。渐渐长大,逐渐成长为现实主义者。纵然如此,我们也不能忘记,每个人都曾经是小孩,都有纯真的一面。就如这世界之中,一定会有那么一片理想的天地。

翻阅绘本,游历于桃花盛开的武陵源,憧憬着,总有一天,能够寻找到心中的桃花源。

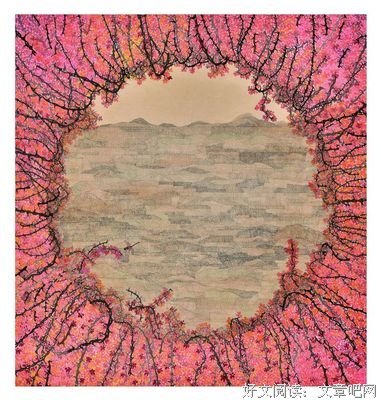

《桃花源的故事》读后感(三):夏日 莲花

读画,读书,像是在品味一个人的生活。蔡皋在一次座谈会上谈及“接近黑暗,才能获得光明”这句话不仅是她的内心生活,而同时也在她的笔端流动。画家自己偏爱圆中有方的形象,矮小但又有力量,这样的形象在她的作品中处处可见。黑色情怀的宝儿,虽说黑色暗合了故事的精神,但如果只停留于此的话,那蔡皋只能是一位民间艺术的佼佼者。在后来的《隐形的叶子》中已经看出明亮轻松的端倪,直至在《桃花源记》中我们看到了生命的洋溢,接近光明的通道。让想象载我们腾空而起,飞往“过去”,远距离地瞧瞧“现代”和“过去”。那是一种扎根灰色基调的高昂的明艳。正因为有了前面黑色、灰色基调,才有了如此的飘逸之美,犹如莲花的形态,种植在黑色的泥土中,可盛开的却是宛若桃花的妖娆。所以我称她为种莲的画家。桃花源是连接过去和现在的一条通道。2002年日本福音馆出版松居直编写蔡皋绘的《桃花源的故事》,初版5000册在数月内即告罄。次年,桃花源的故事被定为日本小学国语教材。画家对于文本的理解,对生活的思考,决定了她所能走多远。在《桃花源记》中画家蔡皋更着意体现的是在这条通道中人类失去了什么?陶渊明的桃花源记是一个古人的故事,也是一个耳熟能详的故事。画中人物着装、房屋设置、小村景色都流淌着古韵,但分明却又有现代人的心思和情绪。人物造型的形神兼备,但却又不拘于传统,采用现代平面构成的构图形式,“将人物在不同时空所发生的“故事”置于同一画面之中,增添了内容丰富性和结构的多样”[ ]这其实在她的作品中一直保持的方式。但此时形式不是最重要的,我们从画家对故事的节奏处理中可以窥探到真正的追寻,她用一种简单的节奏,用鲜丽而轻盈的色调,用中国传统绘画形式去追寻现代人精神的乌托邦,同时又寄托了自己精神的想像。松居直的文字简单,正文开始略提故事发生的背景,“很久很久以前,发生在中国晋朝的故事,那时政局混乱,征战不断,人们每天过着贫苦的生活。在一个叫武陵的地方,住着一个贫穷的武陵人,他每天在捕鱼为生。有一天”。征战和慌乱,这些在环衬页和书名页已有显现。作为一本图画书,故事从封面已经开始讲述。文字相应的画面并没有着重表现武陵人,相反一个俯视的全景,让读者颇有飘渺之感。顺着这种渲染,跟随着渔人寻觅的过程,从远景慢慢拉近的近景,铺陈于读者面前,缓缓的文字节奏,故事亦从悠远的古代走近现代读者的内心,这个过程画得细致而又大气。多幅画都是在呈现武陵人追寻的漫长和辛苦。 “他慢慢地在山洞中行走,这个山洞很狭窄,只能一个人通过,武陵人凭借这山洞中微弱的光,摸索着前行。没过多久——”这幅画面是整个文本中色彩最为灰暗的,水墨晕出混沌,寥寥几笔勾出武陵人的神态。面对黑暗,武陵人的勇气没有消退。这些追寻的画面占据了故事的较多分量。画面处理的节奏也可以看见画家的用意。在村庄的所见所闻,我们似是相识却又很遥远。然而画笔在此处仍是缓慢而悠然。但武陵人归途中绑在树枝上的标记和道外人和官府的出现,这一切却是快节奏地行进,蕴含了画家“失落的迅速”之意。桃花源最后在画面中只有方寸之大,和那官府纸文相比还要小得多。封底的衬页上依稀可以看见光秃秃的山和树。或许画者还是留有希望的。《桃花源记》在蔡皋的图画书作品中达到了一个高度,在图画书的领域里亦是一个高度。她抛弃了一切可能束缚的形式,驰骋内心的自由。因为很难把桃花源的插图归于哪种风格或形式,古人的“气不足则饰之以辞”。恰可以反证着桃花源记中画家对形式追求的突破。

《桃花源的故事》读后感(四):东方乌托邦的梦 ――桃花源里说蔡皋

文 | 叶梦

女画家蔡皋乔迁城东高桥以后,住在城西岳麓山下的我感觉要去一趟她家还真不容易。可是,我听说蔡皋图画书《桃花源的故事》在日本出版,样书已经寄过来了。我按捺不住要一睹为快的心情,急急忙忙地往她家赶。

去年年底前,我曾到蔡皋家,一眼看见她在她的新居的画室里的一幅水粉画(我开始以为是油画,因为画得很厚),那些明丽的色彩的把我勾引住了,那么温馨的画面,特别的勾人。

蔡皋告诉我:那是她正在赶的一本图画书的画稿,日本方面在催稿。想不到书这么快就出来了。

由日本福音馆书店出版的《桃花源的故事》虽然是一本图画书,给儿童看的,但实际上是一种大开本的印刷精美的画册。

我感叹:在一个发达的国家,往往对儿童读物极其重视。把一本儿童图画书做成一本在我们看来已经十分豪华的画册。

除了在画面的一角极少的日本文字说明外,一打开便是由两面构成的一个整体的画面。

让我们静下心来,随着蔡皋笔下的画面走到那个东方的乌托邦里去。

这显然是一个我们十分熟悉的故事,我们随着那个渔夫在一条河里漂流,他用竹篙撑着船,走到河的尽头,他看到了一个洞,他摸索着走过黑暗的洞穴。他走出洞穴之后,感觉豁然开朗,灿烂的桃花,满纸的粉色扑面而来。春天的氛围和气息就这样把你给包揽了。

蔡皋的彩笔引领我们走进了一个东方的乌托邦的——桃花源的世界。

我以为:画桃花源,蔡皋是最理想不过的画家,因为我知道她本人就是一个十足的理想主义者,她爱天真的儿童和绿色的植物,她特别爱农耕时代的一切。在她的心里已经积聚了太多的乌托邦的梦想,桃花源的故事就成全了她宣泄梦想的场景。

蔡皋于是就放开了她情感的闸门,尽心尽力地勾画她理想中的世界。于是,桃花源里的一切就有了一种浓浓的感情的色彩。

我看到蔡皋细心勾勒的那一幅幅遥远的桃花源的农家的家常日子,那一件件农具,那一样样农家的家什,那些篮盘里晒的咸菜、餐桌上上面点着红点子的米包子,那些被切开的蛋黄里汪着油的盐蛋……都在表达着她的对于桃花源的梦的沉醉。

我忍不住笑蔡皋:“你哪怕画桃花源的猫乳(腐乳),也会画出你的感情的味道来,这是没有办法的事。”

我细细地翻着,越来越感觉蔡皋的细腻。她在结构大场面的桃花源山水格局的同时,还在细心地不经意地点缀着画面的具体而琐碎的一切。正是这些细节,使我们感觉温暖而芬芳。

正在燃烧着的火塘,一只黑色的炉锅正往外溢着白色的米浆,还有一只陶罐正偎在火塘的一角。还有那只正在磨米浆的石磨,还有一双木屐、纺棉花的纺车、那个光着屁股在河里捞着桃花虫子的小娃娃……这些细节和田园、溪流、农舍等等大的画面相呼应。

蔡皋对于画面的陈设,有许多的她对于陶渊明的《桃花源记》的一种补充和创造。蔡皋把想象的虚无缥缈的乌托邦具象化。让人感觉到一个实实在在的桃花源。比如渔人从桃花源出来的时候,桃花源的人送给他一包礼物里面有种子和一只拨浪鼓。这个细节是蔡皋的创造,当然也泄露了她爱植物爱儿童的秉性。

桃花源的故事尽管已经烂熟于心,但是,我毕竟只是在极其简练的文字里读到虚构的图景。

今天,我们从画册里感觉到一种桃花的芬芳,亲临桃花源重温了一个旧梦。温暖了我一辈子的故事,如今用一幅幅的画面实实在在地展现在我的面前。

蔡皋为我们的想象的世界作出了最为到位的表达,让我们在纸上作了一次桃花源的神游。

《桃花源的故事》读后感(五):心中的故乡——《桃花源的故事》松居直

1.桃花源,是到不了的远方

小时候学《古文观止》,最好背的一篇,应该就是《桃花源记》。文章语言简练优美,生动活泼,富有表现力。“忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。”寥寥二十几个字,便勾勒出桃花源的奇景,历历在目,令人神往。

然而,桃花源的美好,不仅在于它状如仙境的美景,更在于它是祥和宁静的人间乐土。“土地平旷,屋舍俨然……阡陌交通,鸡犬相闻。……黄发垂髫,并怡然自乐。”这些现实的描写,让人坚信,桃花源不仅是一片幻影而已。虽然神秘,却是一处真实的所在——年轻人勤恳劳作,长者和孩子各有所乐。

小时候,看到渔人归去后,未守承诺,不仅处处留下记号,还将桃花源的秘密说与他人,全然不顾“不足为外人道”的叮嘱。我大感失望,怎么可以这样背信忘义!

长大后,却渐渐理解了渔人。

于地狱般的水深火热中,忽然望见天堂的模样,无论是真是幻,恐怕很多人怕都无法压抑内心的惊叹和喜悦之情吧。虽然最终,人们都未能再寻得桃花源的踪迹,但是,在心中,在梦里,从此都有了一片宁静祥和的桃花源啊,让我们在现实生活中遇到挫折苦难,陷入红尘纷乱的时候,依然能有一个值得寄托的归宿。

2.桃花源,是回不去的故乡

除了大学四年在外地求学,我一直生活在我的家乡——丽江,不曾远离。

但是,有一天,忽然发现,家乡竟然也变成了故乡。

虽不曾离开,却再也回不去了。

曾经的家乡,是偏远,恬淡,宁静,从容——美而不自知。晨光中,被河水冲洗干净的青石板路,闪着细细碎碎的光,孩子们嬉笑打闹着,渐渐走远;午后的阳光里,猫咪眯着眼,昏昏欲睡,老人坐在家门口的石阶上,有一句没一句的唠嗑;夕阳下,炊烟缓缓升起,放学归来的孩子,还在巷口笑闹,妈妈们唤孩子回家吃饭的声音传的很远……

那时候,脚步是从容而悠闲的,时光是柔软而缓慢的。

3.桃花源,是忘不掉的理想国

一直在找优质的中国风绘本。

念念不忘,必有回响。

看到作者是日本的松居直的时候,实在是很疑惑。后来才知道,绘本最初是在日本出版,蔡皋老师也是应日本方面之邀,创作了本书的画作。

原来,松居直在幼时记事起,就看到父亲每逢三月,便在家中挂起桃花盛开的山水画,画上一只小舟逆流而上。中学三年级的时候,他在汉文课本看到了《桃花源记》,知道了画中的故事。从此,桃花源成了他心中的故乡。

2002年,日本最大的少儿出版社福音馆成立五十周年之际,松居直改编,特邀蔡皋作画,著名装帧家杉浦康平设计的中日合作的《桃花源的故事》在日本出版。

一篇千年前的中国古文,在日本受到深深的喜爱,是因为——美,本身就具有穿越时空,雅俗共赏,不分地域的力量。

蔡皋的画和陶渊明的文一样,质朴,纯美,虚实结合,详略得当,既有宏大的山水格局,也不失一些温馨的细节点缀。仔细看下来,趣味横生。

美好的书就是,脚走不到的地方,它会带着你的心去。

果妈碎碎念

出版社引进此书的时候,是根据松直居的改编进行了翻译,不知是出于什么方面的考虑。在我看来,却是遗憾所在。

若是以原文配图,或许更加意蕴深长。

虽略有遗憾,仍然喜欢。

果子也喜欢这本绘本,听了几遍意犹未尽。想来他小小的内心,隐隐约约已经有了桃源的影子。

(天雨绿庐: 陪孩子看最好的书 给孩子最美的童年,欢迎关注)