《齐白石自述》是一本由齐白石著作,中国广播电视出版社出版的平装图书,本书定价:36.00元,页数:231,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●传体书最喜欢这一本了,因为自述和别人写是不一样的,自己回忆着总是淡淡的,其实不简单,特别是齐白石的一生真的很有意思,强推

●刚读,文中画中,随之前一本留德十年,情更入从前。往事种种,历历在目,可致流泪。不管是画,还是文,还是故事,都爱。

●小时候专门学过齐白石的虾,是真心的喜欢,长大了发现自己画不了了,看到这本书,终于找到原因:齐白石的魅力在于天真稚拙与才华的结合,至于他被热捧,更是恰当时代的产物。年纪大了,又没有继续绘画的训练,天真、灵气和技巧都早已不再,怎么可能再去模仿齐白石呢?

●淡墨重墨浓墨焦墨

● @2015-11-19 21:20:29

《齐白石自述》读后感(一):厚积薄发

齐白石的行为结构比较特别,那就是道家的心态,儒家的技巧,而且从小到大,一生都如此。难怪乎,他大器晚成,四五十岁才有了点名气,但人生道路却一直都是往上扬着走的。

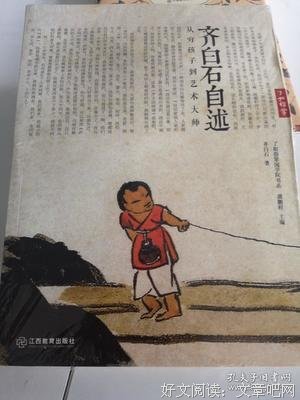

昨在姐姐家翻得这本书,之前听她提过很不错,但没想到这么这么好这么这么爱人的一本书。真正的图文并茂。一直很喜欢少时看过的那种带插画的小说。但那种零星点点的出彩和这本像是画册的传记来说那是先天缺可比性。编剧设计很棒哦。平实细腻的文字叙述,看着有一种很舒服的感觉。还没看完。但从昨天一直带在身边。以前没有过这样的。没读完但像小时候没舍得吃完的小零嘴,怀揣着都喜悦。慢慢品尝。希望你们也喜欢。

木匠出身的齐白石艺术造诣平平,从专业的角度去审视,他完全够不上画家这个称谓,存在炒作嫌疑。从技法到选材,再到境界和艺术修为,齐白石只是一个画匠而已。而且据徐悲鸿先生遗孀廖静文女士回忆,齐白石生性好色,一日不离美眉。在有关的资料中显示齐白石完全是遇到了徐悲鸿这个贵人,才得以有出头之日,要是仅凭他自己是难以在画界立足的。然而现在齐白石的后人却对徐悲鸿有所不敬,这也充分显示出齐白石家族的人品低劣了。

《齐白石自述》读后感(四):一生恬淡技傍身

白石幼年家贫,无书可读,从师木匠,学习雕花,5岁就开始临摹门神画,显示其天赋超人,后学画有成,继而学诗,进而金石篆刻,书法,能成大家,并不独以画立身。

后画名远扬,而脱贫立家,中年游历海内,但不贪仕途,多人劝进而不从,其人如其诗,不是八股,只求自然。

期间经历民国变乱,日寇袭扰,宁可闭门辞工,也不媚俗与外,保有一生节操。他的画之所以有价值,其中风骨也是一份。

这本书中,摘了许多白石画作,可以看到不同年龄段的作品迁移,青年多山水(笔法繁复),老年笔力眼力估计有衰,只专著琢小品,工鱼虾花草,且老人晚年,物价飞涨,即使大画家,润笔费换来的法币也昼夜之间,只够买面包而已,故只得海量接活,只求满堂子孙温饱。

很多画作的意境,现实世界中难寻,全是老人性情之作,叹服不已。

《齐白石自述》读后感(五):好学犹未晚,当如借山翁

最近得老大的关照,很用心的从她们图书馆借出书来,每回借五本,我总有一两本喜欢,我不高兴都难啊。

最近的几本里,我最喜欢的便是《齐白石自述》。齐老先生活了九十好几,七十岁上下,算计着让人帮自己写个传(PS:古今中外的人,都喜欢写个传,好名传千古。我以为,齐白石还是很值得一‘传’的)。于是自己写了个底稿,想再找人以此为基础“润色”,可惜终未成文,传便成了“自述”。老大说,很庆幸,没人帮他“润色”,我们才有这样的好文章读——纯朴、自然、富有乡土气、文白交杂。。。这一切都让这本书变得真实,一个活生生的齐白石跃然纸上。正应了东坡居士的话:诗不求工,字不求奇,天真烂漫是吾师。

齐白石,宗族派名纯芝,小名阿芝,名璜,别号白石山人借山翁、借山吟馆主者、寄园、萍翁、寄萍堂主人、三百石印富翁、百树梨花主人等大量笔名与自号。同治三年(1864年)生于湖南湘潭,家极贫,幼时随祖父识得300余字,至七岁随外祖父读书一年,便在家帮衬家务。因身体太差不能农事,转学木匠,经两年,得遇第一任“明师”得以学会雕花的“细木”匠艺,雕工极佳并能创新,乡人称为“芝木匠”,到这时总算能自谋生路。年至二十七得遇名师萧芗陔,学人像。并以全唐诗的字都认不全的水平,开始学诗文,经半年而有小成。自此,人生自不相同。

好学犹未晚,当如借山翁。