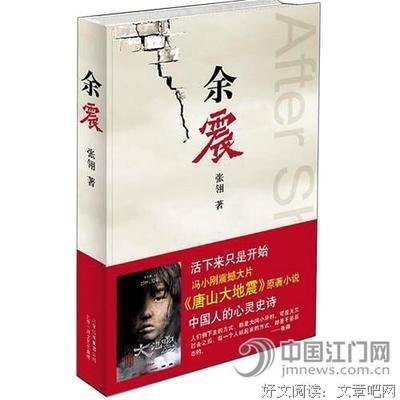

《余震》是一本由张翎著作,East China Normal University Press出版的Paperback图书,本书定价:29.80元,页数:268,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●作者的海外生活经历投映在小说中创造了一幅华语小说中少见的画面。

●余震,余震

●其实更喜欢《去北方》这篇

●火了就是不一样啊。

●奔着余震借的书,但余震却不是我最喜欢的故事。最后两个故事间的联系倒是让我挺惊喜的。作者想说的就是感情真的是太经不起考验的东西了。人生若只如初见。

●良莠不齐。《向北方》和《余震》两篇整部小说中最为出色,前者胜在人物心理的精彩刻画以及对通感、比喻等修辞的出色运用;后者则胜在叙事上的详略得当,出现了张翎讲故事中为数不多的精彩留白,小灯这个人物刻画得很成功;此外,《恋曲三重奏》、《丁香街》两篇可视之为长篇《望月》的改写/变体。剩下的几篇,尤为讨厌《花事了》、《寻》,处处可见张翎对章回小说的笨拙模仿,又没有重点和留白,估计她说书听多了,“当下无话”、“众人散去”,简直让人哭笑不得。这几篇也收入集中,简直就是在忽悠读者嘛!!

●为了工作,只看了《余震》那篇,篇幅不长,匆匆跳读。语言还好,戏剧的点设计得也算精巧,但就是有草草收尾的感觉。

●张翎很会讲故事,仅此而已

●文笔是不错,不过张翎的作品中貌似世界观价值观太单一,属于看过两三篇觉得好但不会让人想去找来更多作品看的作家

《余震》读后感(一):不只是余震

看过电影才注意起这本书。原本以为整本书都是写地震的,读过才知道算是短文集合。

余震和电影有挺大出入的,因为有先入为主的印象,看书时就难免浮现出张静初的脸。。。倒是和小灯的性格蛮像的。陈道明的浮现就有点尴尬,书里的形象不怎么光明。

从未读过感情如此细腻的文章。乍看起来 每篇文章从时空上来讲都有些错乱,整篇读完才捋清头绪。每篇的结尾又都戛然而止,正看得起劲儿的时候 人家收笔了。正遗憾着怎不再写点交代清楚,细细体会 人家把人物的选择早就透露出了,没必要说的明朗。

他善于以第三人称写人物,读起来像是在看别人的生活,听别人的故事。而按到每个人身上却也恰如其分,不夸张,不做作。语言又很优美,每个比喻、拟人都很入神。

《余震》读后感(二):无法弥补的痛

去电影院看过电影,又看到关于冯小刚的一篇采访,很自然而然地找来《余震》这部书来看。这本小说已经看过好久了,很多情节也模糊了,但是我还是依然能想起来读这本小说时,我的心就像女主一样,永远也推不开那扇床的那压在心头的,让人无法呼吸的感觉。

虽然最后小灯推开了“那扇窗”,但是我觉得有些痛是永远也无法弥补的。小说中的和电影中李元妮在地震面前,在一块玉石板压着的兄妹两面前,那句“救弟弟”深深地刺痛了我的心,是委屈,是无助,是伤害。

有人说电影是“暖”,是的,电影里,最后母女相认,“妈对不起你啊”深深地歉疚,这么深沉的歉意,究竟能否化解母女俩多年的隔阂。

而小说中只是最后在离婚后,孩子也离家出走,在多次自杀未遂,长时间接受心理辅导的最后,她推开了那扇窗。

打开后,究竟如何,我真的不知道……

我喜欢小说,因为真实

《余震》读后感(三):好吧,不能不说有点小小的失望......

最先是在《看电影》中看到《唐山大地震》的宣传,里边提到《余震》,也就留了个心眼。等电影出了还跑到电影院看了。可惜的是,电影并没怎么震撼我。印象最深的就是剑南春的广告,感觉商业气息也太强了。所幸还挺喜欢养父的角色,倒也没觉得亏了。

于是抱着从小说寻找安慰的念头,前些日子眼巴巴地去图书馆借回来看。结果翻开书才知道,原来《余震》是短篇,于是郁闷了.......好吧,这是个人原因,谁叫我偏爱长篇呢......可是读着读着,发现故事情节过于苍白无力,远没有电影好看。好吧,在此膜拜一下冯导的功力。不可否认,电影的情节更有可看性,人物形象也更为丰满(尤其是母亲),如果忽略掉那剑南春的广告以及片中有些太露于痕迹的煽情的话。

有对比就有高低。这让我想起岩井俊二的《情书》。无论是书还是电影质量都是好的没法说。总之,唉~~~~

好吧,这就叫期望越高失望越大,怪不得别人的。

好吧,不能不说有点小小的失望......

《余震》读后感(四):刚读完,内流满面中。。。

本来以为是长篇小说,没想到是中篇。本来以为和电影出入不大,没想到是原著更精彩!

书中讲述了三个故事,片段式地记述,作者的语言表达很丰富有时还很大胆。

《余震》

不得不说,其实《余震》真正想写的王小灯一生的经历,而且如果从结果论来看,王小灯的一生不见得就是人们所定义的成功。因为她就是作者笔下一个地震后对一个人心灵摧毁的实例。地震了,有的人倒下了又站起来,但真正站起来的又有多少?

如果电影这样拍的话???我觉得在中国行不通,票房也一定不太行,冯导其实很聪明,填充了又一代人的集体记忆后,一下子又再一次捧红了自己的老婆。

《向北方》

看《向北方》的时候,我想到近期的一个新闻。一个妈妈,接住了从高楼坠下的一个小孩,据说计算后那个冲击力大约是300多斤,她直接就粉碎性骨折了,问题是,她并不是小孩的妈妈,她只是一个路过的陌生人。《向北方》说的就是一个母亲的故事,自己一生波折不断,然而为了尼尔的成长,她将爆发力调到了max。

《空巢》

《空巢》看得我好纠心。两代人之间由于距离年龄的关系,一些想法总是会发生冲突。有时我们就该停下来好好想想,到底什么才是真正对老人家好的?

人到中年,更加不敢去触碰那些曾经很容易,敢于尝试的东西。到底人要经历多少才算多??如果记忆里的经历尽是痛苦呢???

多少漫长的一生啊!!!

《余震》读后感(五):随感

看完了《唐山大地震》,很自然的,就找了张翎的这本《余震》来看。

整本书很薄,收集的是中短篇小说数篇。只看了《余震》。其他的不感兴趣。花了个把小时翻完了,很快。也没觉得有什么了不起的。或许,是小说这种体裁形式的东西,根本就提不起我的兴趣来。——新世纪以来,能让我现在还有些振奋的小说,数来数去,也就一本《秦腔》了。

小说和电影有很大的不同。看电影时我想忍住眼泪,却有三几次在眼眶里打转。我这样说,并不是说电影有多么了不起。我没有什么品味。但我爱看的,还是《练习曲》、《蓝色大门》、《风柜来的人》这样淡淡的电影。电影有两条主线,母亲这条似乎更重一点。徐帆也的确演得很好。小说主要讲的还是女儿的内心的黑暗,即阴影。这么多年来,她一直推不开那扇窗,而在这些年里,她经历了被养父的侵犯,丈夫的背叛,去国,自杀,和女儿关系的紧张。很难说,她的生活所造成的那些紧张,尤其是和家人的,很大的不是她自己的原因。但如果,如果没有最初母亲那句救弟弟,她的未来,还会不会是现在这个样子呢?

内心其实是很怪的东西。活在当下,很多人的内心都有一片黑幽幽的森林。我也有自己内心上的阴影。但也许,它只是年轻的问题。我现在努力更正。人在一年年里成长,有些东西,或许就在时间和经验中得以消失了。

这类型的小说,《玩笑》也应该算上。但《玩笑》的思考多么令人深省。感动是容易的,但感动之后,我们内心还需要点什么。我们的写作者和电影创造者,似乎还没有想到这么远。是啊,冲破内心的黑暗,就已经是多么不容易了。

10.08.13