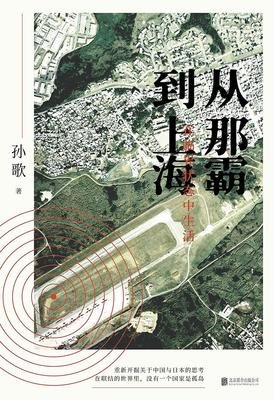

《从那霸到上海:在临界状态中生活》是一本由孙歌著作,北京联合出版公司出版的精装图书,本书定价:68.00,页数:304,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●好看哭了。孫歌老師對我最大的啟發不僅僅是寫作風格和歷史脈絡上的,更是方法論上的。我也沒有想到上海(虹口)和那霸是這麼個從到關係。從三一一後的日本(跟現在有點呼應),到沖繩左翼的復歸-反復歸的運動張力,再到竹內好的翻譯主體性,結合孫老師關於普遍性和特殊性的亞洲理論來看,我覺得這就是理論生產的過程了。最後,所有這些思考都不是紙上談兵,或玩文字遊戲,而是跟現實無限緊密。

●2020年发生的一系列事件,都让危机意识重新回归到大众视野之中,脆弱性、边缘、临界状态等一系列概念又在各种背景下被重提。孙歌从冲绳经验出发的论述,在强调这些“负面”感受的同时,却又发掘出了属于痛苦“震中”的冲绳人自己的主体性与普遍性意义。这本小书可以直接联系到Shklar写的“Obligation, Loyalty, Exile”,Shklar的观点是因为流亡者的特殊身份,人们反而可以在他们的身上更深刻地体会到义务、忠诚与忠贞的差别;对于冲绳人而言,因为政治上更高层级的归属并不存在,他们的忠诚就以更普遍同时也更特殊的形式存在,凝结成独特的responsibility和attachment,在孤独但意义深远的反抗中践行东亚的理念;而书中对台湾(以及香港)论述的欠奉也提醒我们,东亚离我们还很远。

● 全书前半部分对于福岛核事件的论述,几乎完全可以用来作为对2020年的观察分析的依据,而“常态偏执”则是更普遍意义的对人们在临界状态的心理分析,“岁月静好”很多时候就是打造一种临界状态下的虚假“常态”,是一种有害的自我麻醉。后半部分,可以与《寻找亚洲》并读。孙歌提供了一种观察日本的视角,尤以冲sheng为样本探讨“绝对和平“的思想主张,创造另一种认识世界的可能。本书比《寻找亚洲》易读,没有那么学术,更切近当下,语言随和平易。

●冲绳的思想家在冲绳产生了大于冲绳的视野,这对于东亚的其它地区是否也有某种启示呢?

●孙歌老师文集,思辨魅力依旧,亮点之一是辨析和叙述冲绳能够提供的“大于冲绳”的思想资源,另外还有现在读起来很有现实感的部分,对危机和灾难时刻的讨论,东京大停电、核泄漏事故,等等。“冲绳人有一万个理由悲情,但是这片苦难的土地却不仅孕育了悲情。”

●有一部分早已经收录在《我们为什么要谈东亚》里了。整体读完,感觉最好的或者是说最有当下价值的是“常态偏执”这篇,不知道这个词语是从日文抑或从英文里翻译来的。这篇可以说用黑格尔的那句“The only thing we can learn from history is that we learn nothing from history”来总结,这也是齐泽克在他关于新冠状病毒新书的代序中所提的。孙歌提到,“人类善于选择重复性的行为”,“就连非常态本身,如果持续了一段时间,人类也有本事让它成为可以习惯的“常态”,“人类无法忍受长时间的危机感觉,即使在现实危机没有结束的情况下,人们也会想办法在想象世界里结束它”, 3·11大地震和非典疫情是很好的注解,这当下的新冠状疫情又何尝不是呢。

●以冲绳的临界状态反思“常态偏执”,冲绳在现实中的边界感能脱离一种对非常态的习惯,不断寻找抗争的方法。还有最后以竹内好的翻译论战为引,认为没有一个国家是孤岛,没有一种文化能自给自足,翻译或许能成为现有边界的地区之间的桥梁。

●适宜搭配《琉球共和社会宪法的潜能:群岛·亚洲·越境的思想》阅读。

●对于福岛核泄漏事故后东京停电生活脱离常态的记录很贴合当下。当在历经重大灾难生活重回常态后,多数又选择迅速遗忘,而灾难这一人类社会省察自身的残酷机会又在遗忘中滋生。这非他者之痛

《从那霸到上海:在临界状态中生活》读后感(一):从那霸到上海

https://athenacool.wordpress.com/2020/05/20/%e4%bb%8e%e9%82%a3%e9%9c%b8%e5%88%b0%e4%b8%8a%e6%b5%b7/

从那霸到上海:在临界状态中生活 孙歌 / 一頁folio | 北京联合出版公司 / 2020-2

子扉我 2020年春 季风异次元空间三世

原载回响编辑部微信2020年5月19日

《从那霸到上海:在临界状态中生活》读后感(二):We connect

每次讀孫歌都會被頻頻震撼,以往自己覺得理所當然的想法也被推翻,添上新的可能性。讀完跳出來想,每次讀孫歌也都不滿足,我想她只是告訴了我們要怎麼想,但我更希望知道具體落到每個問題怎麼做,不過這是我太貪心了,估計沒有一個人可以這樣告訴我,就算有,我「遵守」了,也很教條了,那恰恰與孫歌所提倡的相違背。

沖繩人在今年初夏給過我很大的力量,如果我有動力學日語,這個動力就是沖繩人。

如果抱著以成敗論英雄的邏輯,沖繩人好像在告訴我們,什麼才為之「抗爭勝利」;如果抱著「必敗但仍要全力以赴」的心情,沖繩人好像在告訴我們,抗爭作為一種形式,它要傳遞的是什麼。

在資本邏輯、消費主義和「強者有理」觀念橫行的今日,反思「現代化」生活方式似乎是不食肉糜的體現,也許有一部分思考者本身並沒有體驗社會中下層為了生存不得不去依照上面所說的三種理念去生活的狀態,但不能說這些思考就是站著說話不腰疼,畢竟有思考者是終日面對非正常狀態,我相信沖繩人只是其中一例,所以苦難本身應該是可以轉化為強大的思想力量,看似「站著說話不腰疼」的觀點或許包含著思想亮光,那問題來了,所以我們應該怎麼看待苦難/「非正常」?有哪些力量,以何種方式,出於什麼目的,把「苦難」詮釋成當今的樣子,而非將它作為一個創造改變人類邏輯和改變社會機制可能性的出發點?

《从那霸到上海:在临界状态中生活》读后感(三):筆記

- 這本書是友人在內地網上訂,分享給我的。近大半年一直沒機會到內地書店逛,簡體字書的閱讀量減了很多,只能讀些過去買下的,跟過去的經驗很不一樣。

- 這書有點「奇怪」,書今年才出版,但序言其實是2016年寫,書的文章大多寫於2015年以前(如果有標出說明的話)。很好奇是甚麼原因拖了那麼久書才出來。

- 書中有些文章過去也有在孫歌老師的其他作品集中讀過,這次集中的重讀,一來有機會重溫孫老師在沖繩所延伸出來對東亞狀況的思考,但同時也有一種有點'重複'的感覺。或許因為是文章集,有些文章的觀點其實頗為類似,單篇看可能都是好的文章,但放在一起時就變得喋喋不休了。

- 其實這類的作品,如果作者或編輯能提供一些文章當時撰寫的背景、文章的讀像是誰等,能讓讀者更清楚作者當時的用意。

- 另有點一是,孫老師書中收入的文章有點像時評、又有點學術味道,中間關於註釋、備注等的拿捏變得挺難的。特別是前面幾篇關於日本3.11地震後的文章,我覺得如果能提供更多的資料來源、註釋等,會讓文章變得更可靠。

- 就沖繩的討論,基本上我還是很受益於孫歌老師的觀點與引介。《沖繩現代史》我託朋友在網上找到時,我感到無比興奮。本書中收入的那篇"现实主意的乌托邦--度川满信一《琉球共和社会宪法私(试)案》“我覺得還是十分重要、發人深省。

- 我認為沖繩社會運動中(雖然不知有多主流)對和平理念的執著、世界主義的傾向以及超越民族國家的想像等,非常有啟發,也對東亞的狀況有很好的顯示。

- 不過在閱讀時我心裡邊確實一直有點不舒服的感覺。我覺得當我們一直在談沖繩的超越性想像,談日本及日美結構、冷戰後的分斷體制等,不能不談中國,不能不談民族國家如何限制了我們的想像,不能不談這個世界的結構中中國扮演了怎麼樣的角色。如果我們利用沖繩社會活動家的視角去撼動日本在被現代化的狀況下對'主權'、'民族國家'等概念,那同樣地中國(或中國的民間、知識份子)如何撼動我們對"主權"、"民主國家"的桎梏?挺遺憾的,我覺得書中的文章並沒有怎麼觸碰到這些題目。

- 作者不單止沒有去撼動中國讀者在這方面的想法,甚至還不停的確認中國(社會)的'主權訴求'、也並未顯出對中國的革命經驗反思性的討論,而是更集中於介紹日本學者(如竹內好)對中國革命的理解。

- 孫歌老師大概是被劃入內地左派/新左派的學者,但我一直覺得她相比起一些更熱中於確認現實的學者不一樣,她的理想主義、對現實的批評、對東亞的關注與熱心等都讓我心生嚮往。考慮這書在內地出版,我能理解上述'問題'的狀況,我也不覺得孫歌老師'過了頭。比如就主權訴求的說法算是點到即止,也是放在中日戰爭、日本右翼思潮的脈絡下去寫的。但我覺得她應還有空間去撼動我們對民族國家、主權等hegemony的狀況。

- 就3・11的文章,我覺得她對現代生活的思考也是深刻的。不過還是那一包,在談日本或台北如何如何,能否也同時談談中國大陸現在的狀況?我們對發展、經濟的想像,真的有不一樣麼?

- 最後,孫老師的文風風格很強,可能與她研究文學、翻譯等相關。閱讀她的文章時,總能打開一種在其他文章中不易獲得的感覺與空間,這也是為甚麼會一直想看她的作品的原因吧。

《从那霸到上海:在临界状态中生活》读后感(四):【品·鉴】以小见大——从冲绳透视东亚

始于一页,抵达世界

从那霸到上海,冲绳县,那霸市。那霸市(日语:那覇市/なはし Naha shi,琉球语:那覇/ナーファ ‧ ナファ Naahwa ‧ Nahwa )位于冲绳本岛南部西海岸,是冲绳县县厅所在地和琉球列岛人口最多城市。其实从书名我就猜到,那霸应该是代表了冲绳,甚至代表了日本,但是为啥书名起成这个名字?后来,还是有大佬解答了:因为原书名《冲绳》过不了审......详细的就不太清楚了,但是无关大局,重要的是阅读这本书带来的感受和想法。

首先从副标题就提出了一个概念:在临界状态中生活,什么是临界状态呢?就我个人理解而言,这个临界生活,很像是原来定义的亚健康状态和健康状态,因为没法彻底达到理想状态,所以只好用临界这个词代替,在一定的范围之内,上下一步都有可能跌落出这个境界,处在一个平衡且微妙的状态中。

后来作者在后面的文章中就慢慢的说明了这个临界状态的生活,通过对福岛核电站泄漏之后日本政府和民众的反应为引导,观察思考了日本政府的机制,而突破口选在了冲绳,正是因为冲绳历史原因和现在出现的种种问题可以很深刻的揭示更大的潜在问题,从普通民众再到社会再到国家,甚至到地区秩序、世界秩序,真的是以小见大。

地震之后不仅产生了海啸,还产生了核电泄漏威胁,人们只有在体内积累了一定数量的辐射物之后,生命才会受到威胁,按照科学的逻辑,只要污染没有跨过临界线,就可以说人是安全的。但是福岛核电站事故也导致了东京停电,在不夜之城东京这个大都市停电,造成的损失无法估量,核泄漏污染的农产品等等,还记得那时候中国沿海人们抢购食盐,而日本在一段时间后出售福岛便宜的大米等等,而日本政府似乎是在这方面处理的优柔寡断,甚至被污染的水排放入海洋,可能造成世界范围内的污染。HBO拍了一个纪录片《切尔诺贝利》,核电站事故后,苏联的处理方法其实都可以对比借鉴的,再次不做展开讨论。

对于冲绳人而言,他们并非希望这样生活,却几乎不得不经常性地生活在临界线上:一边是不断积聚着危机要素的日常,另一边则是危机爆发时的灾难。在临界线上生活,意味着在常态中保持紧张,在习惯中确认陌生。由于二战后的历史问题,日本签订了《旧金山条约》冲绳被从日本领土中分离,划归美国占领“托管”,冲绳变成既不是日本的一部分,也不是美国的一部分,而是处在军事占领的无主权地区,很尴尬,甚至一度冲绳人自己要回冲绳探亲等也要向美国申请签证一类的通行证,冲绳人无归属感,日本“牺牲了”冲绳,获得本土主权独立,美国驻扎在冲绳建立军事基地,从而把控东亚的局势,甚至以此钳制俄罗斯,中国等国家,更可以制造台海争端,钓鱼岛争端等问题。

而由于美国驻军冲绳管制领空和海域,冲绳本身渔业发展受到制约,本来风景很美好的旅游地点(之前我从《d设计之旅:冲绳》这本书中了解到了很多)也因为军事驻扎受到限制,冲绳是以美军基地发展经济(“基地经济”)畸形的经济,全力以服务美军做好后勤服务等,临界有时候也是指正常与非正常的界线。

但是冲绳人民从来没有放弃自由的理想,甚至希望本土能够接纳冲绳,作者就这也写了很多的深度的思考,不仅是关于冲绳甚至是对于日本政府、日本文化的思考等等。借助冲绳这个点,以小见大,甚至推广到东亚地区的思考,中日韩三国的知识分子都有着自己独特不同的思考想法。中国想稳定东亚的秩序,而日本想借助福岛危机后自卫队和美军救援,暗中扩大自卫队的力量,盼望以后能冲破枷锁。

冲绳是东北亚国际政治的结节点,以冲绳为引,重新开掘中日关系、东北亚政治秩序乃至世界文明格局的思考。

《从那霸到上海:在临界状态中生活》读后感(五):混沌中的冲绳,临界中的我们

上个月读了孙歌的《从那霸到上海:在临界状态中生活》,启发很多。之前对于冲绳这个地方知之甚少,以为就是海边度假的地方,但在这本书里,我才开始将冲绳的历史和我们的生活串联起来。

如果从国家主权的角度来看,冲绳是处在混沌中的。

1879年,琉球王国被明治日本吞并,失去了自己的语言习俗,成为了日本的一个县“冲绳”。伴随着琉球国“日本化”的进程,冲绳也开始卷入到了日本的对外侵略战争中。

1945年,美军攻占了冲绳,登陆之后开始划定军事区域,实行管制,甚至发生了多起日本军队强迫冲绳民众集体自杀的事件。

1952年,日本签订了《旧金山和约》获取了本土的独立,然而冲绳却从日本领土中分离,成为美军占领托管的一部分。它并不属于日本,也不属于美国,而是处于军事占领下的无主权状态。

1972年,冲绳的施政权交回日本,并未获得真正意义上的主权尊严。伴随着日美修改“安保条约”,更多的美国兵力移向冲绳。冲绳成为美国在东亚最重要的军事基地,受制于“基地经济”,也是日本都道府县中国民收入最低的一个县。

冲绳人长期处于混沌的归属问题中,像一根随风飘荡的苇草,但他们所面对的不仅仅是这类身份焦虑问题,更包括在这种飘荡的身份中谋求生存与和平的抗争。这样的状态,在书中被称为是“临界状态”:

临界:是因为他们始终生活在一种随时会改变性质的动态之中;极限,是因为他们无法按照任何常规的逻辑去设定自己的奋斗目标和出路。什么是临界:边界线。周边。刀刃。朦胧状态、它是周边性,是两义性。它并非从一个方向上收到力学的冲击,而是从多个方向上接受冲击的运动。它是外部与内部的断裂之处,是时间和空间相互扭曲变化之场。它不是关于一,而是关于多的思考,是使中心(权力)无力化的边界之境的强度。它是一个磁场般的存在,在它那里觉醒与昏睡同在,锐利与朦胧扭结。处在“临界状态”中,意味着与危机为伴,要以流动性的感觉来营造每一天的生存感。冲绳人努力做出各种尝试,“复归日本”与“反复归日本”的思潮和实践中积极地战斗着,冲绳的社会思想家甚至探索出了第三种解决方案:以反战而不是以复归为中心的“反战复归”运动。它的核心是反对现代国家依靠战争手段解决一切问题的操作模式,冲绳人民和社会思想家最大限度地相对化了对于国家的认同,并以自立(而不是独立)于日本与美国为目标设定了自己的斗争原则。新崎先生把这一指针表述为:不争取独立,而争取自立。

处在危机中的人,更能体会到和平的意义。书中提到了冲绳人民反抗美军将普天间基地搬迁到边野古的事情。边野古是个著名的珊瑚礁产地,有大量珍贵的海洋生物,如果美军要建造基地,就意味着要填掉这片海湾。对此,冲绳人民选择的方式和平抗争,他们每天到海里的勘探架上静坐示威,来拖住施工进度,他们一直坚守着“非暴力抵抗”的原则,这样的和平抗议持续了几百天,最终,日美政府在2005年10月26日发表共同意见书,表示将要把基地建设地点从边野古转移到其他临近海域。

冲绳人对于和平的诉求试图超越主权国家的概念,具有国际主义的视野:越战期间,冲绳人试图通过对美军基地的牵制,间接支援越南的反美运动;伊拉克战争时期,也将自己对美军基地的抗议,视为对伊拉克平民的人道援助。

以上种种实践,可以看到冲绳人民的抗争并非是要将“临界状态”中的危机化解为合乎秩序的常态(确定主权),而是真正思考危机产生缘由以及更加深刻的解决办法。我们由此看到冲绳人“反战和平意义上的国际主义视野”,“反对霸权的平等共生理念”。

书中有一篇叫做《“常态偏执”与当今世界》,文章中援引的例子和背景是2011年3月11日发生的日本大地震,这场地震带来了核泄漏的次生灾害,以至于在相当长的一段时间里,人们要每天了解核辐射的信息,主妇们要辨别事物中放射性物质的含量。然而,这样的危机状态似乎并没有持续很久,日本社会很快恢复到了正常的秩序和生活中。

孙歌把这种心理称为“常态偏执”,即摆脱危机恢复常态,是人类的自我保护本能,人是善于选择重复性的行为,这种重复带来的秩序意味着能量消耗最小。我们不用思考用何种态度和决断来面对不确定的日常。

这似乎和我们现在的生活状态极其吻合,疫情期间,我每天睁眼首先要做就是看卫健委的各项数据,看本地新闻,看购物app里的口罩、酒精、手套,看微博上的求助信息。有一天微博上爆出了八卦热搜,突然意识到疫情似乎结束了,我们的生活要回归平稳了。

想要回到常态中的生活显然是没错的,但是孙歌提醒我们的是“在危机的瞬间思考,抓住危机的瞬间而拒绝让它关闭,是我们进入历史并理解现在的唯一渠道。”否则,危机之后的常态化,会遮蔽掩盖危机的真相,直到下次危机发生。福岛核泄漏之后,人们关注的重点是生活安全和核辐射危害如何消除的问题,尽管有知识分子指出了核电站和发展核武器之间的关系,但是这类声音淹没在核电安全和灾后重建的讨论中,最终的结果是,日本自卫队借助着福岛救灾悄然升级,进入了冲绳。和平,似乎又远了一些。

所以,福岛的例子在提醒我们,生活中的常态偏执是可以理解的,而认识论上的常态偏执却是不可原谅的。

无论是地震还是疫情,这些危机都让我们被迫进入到了“临界状态”之中,在危机中渴求常态,显然成为了一种本能。然而我相信有比恢复常态更重要的事情,在我这个个体身上,如何在危机中让自己“稳定”,如何用琐碎的日常“托住”生活的意义,发现自己珍视的品质和事物,坚定自己的期待和努力,已经成为这一阶段我在认真思考的事情。“尽量避免虚假认知的自我复制,有效地抓住危机,从而改变我们的生存状态本身,这是我们每个人无法逃避的责任。”