《金瓶梅》这本书很多人都听说过,不知道有多少人从头到尾看过,不管怎么说,这本书的名声一直不太好,其实,这么多年,我们误解了《金瓶梅》。

在下这些年一直在想一个问题,八十年代的香港“四大天王”孬好也是评选出来的,中国古代“四大名著”的说法是从什么时候开始的?是谁评的,又是谁说的?中华文化博大精深,好书不要太多。我所知道的历史知识是,清朝之前就没有“四大名著”的说法。就好比,一个人在社会上游走,干一件事时间长了,大家都抬举他是专家,结果传着传着,也就“真”成了专家,做事老一套、丝毫无新意、从来不学习、还摆着老资格。我打小就讨厌“盛名之下,其实难副”的人和事,再好比现在流行的“直播带货”,似乎成了很多商家的救命稻草,是人是鬼都来“带货”,罗永浩带货,卖的是思想,是这么多年的辛苦学习和经历,哪是那些毫无脑子、毫无思想的人能比的。话扯的有点远。

“四大名著”的确是好书,堪称经典,但是被架到了“四大名著”的位置上,多少有点委屈了《金瓶梅》。早在明朝的时候,有“四大奇书”的说法,这一点正史、野史均有记载,最早源于冯梦龙之口,“四大奇书”分别是《水浒传》、《三国演义》、《西游记》、《金瓶梅》;而其中金瓶梅更是被称四大奇书之首。满清入关后,加强对汉人思想的禁锢和奴化,兴了多起文字狱,像《金瓶梅》这样的书肯定是“难逃法网”的,在顺治时期就遭到了封禁。

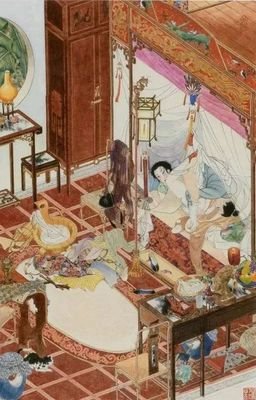

《金瓶梅》讲述了明代中期的市井生活以及封建思想的糟粕。所谓“文化繁荣”大致包括以下三个方面,一是高大上,必须要有。二是市井,真实。三是不同的声音,有助于反省。都说《金瓶梅》涉黄,其实,里面关于“性”的描写也就两三万字,这对于一本百万字的全本小说来说,比例已经很低了。关于对“性”的描写,《金品梅》远远不及明末清初文学家李渔写的那本书猛烈,那本书的名字我不说了,男主人公叫未央生。“性”就像粮食,人人都需要,也就那些事,没必要遮着掩着,唯一不妥的是对青少年不好。

《金瓶梅》从“四大奇书”中出局以后,《红楼梦》取代了它的位置。《红楼梦》堪称旷世经典,作者曹雪芹写这本书时的心情是抑郁的,他的爷爷在康熙朝是“江宁织造”,肥缺,到了雍正朝全家被处理,从此家道中落,到了乾隆朝中后期,曹雪芹静下心来潜心创作。天下文章一大抄,曹雪芹创作《红楼梦》的很多手法都是模仿《金瓶梅》的。二者不同的是,《金瓶梅》让人对社会、对人生几乎看不到任何希望,里面天下乌鸦一般黑,几乎找不到一个好人。而《红楼梦》比《金瓶梅》高雅了几分。曹雪芹把社会的黑暗面写的很委婉,而是用了“比喻”的笔法向世人表达“莲花洁白,其实根子底部全是污泥”。这很符合曹雪芹的心理,以及对清政府的刻骨铭心的恨。

在《金瓶梅》出现之前,很多小说都是“线性叙事结构”,《西游记》《三国演义》《水浒传》都是典型的“线性结构”,而《金瓶梅》的手法改成了“网状结构”,《金瓶梅》以西门庆家为中心,写了西门家的兴衰,又以西门庆为一条线来说了潘金莲,李瓶儿,庞春梅等人的感情纠葛,形成一个庞大的家庭网,而在这个大家庭中,又和外部形成一个大网,而《红楼梦》也是借鉴了这个网状结构的写法,大网里展开了宝玉、黛玉的爱情产生及悲剧的结局,贾府由盛转衰的过程等等,众多的人物,众多的故事情节都相互串联,形成一个大网。

我们都知道,明朝中期,是中国资本主义萌芽时期,在这个时间档口,涌现出了很多新思想,西门庆就是这些人的化身,西门庆崇尚自由,不顾朝廷法规,不顾传统道德,一味追求金钱和女人,活脱脱一个“只求现世享乐”的商人形象,他精明强干,有胆有识,为了赚钱勾结朝廷官员,在明代资本主义萌芽的背景之下,作者让西门庆把“人情世故”演绎的非常到位。

对于西门庆这样长的帅还有钱的男人来说,自然会有人投怀送抱。《金瓶梅》里的“小人物”也很有现实意义,宋惠莲长得美丽可爱,但是又贪慕虚荣,一心想当西门庆的小妾,但是当她遭遇不测的时候,她又想到自己丈夫的好,觉得自己愧对于丈夫,虽然是因为贪慕虚荣想进西门家,但是丈夫的死让她想起了一起共患难的日子,最后上吊自尽。列位对这样的桥段是不是看的很“耳熟”。

与其他经典文学作品不同,《金瓶梅》的作者到现在都没有确定。有人写,但是没有人承认。

《金瓶梅》作者第一号嫌疑人叫王世贞。每个人身上都会有几个标签,这位王同志也不例外,公开资料显示,王同志身上有几个标签。一:体制内人,官至南京刑部尚书;二:王世贞是他本家王守仁的脑残粉,嘉靖十八年(1539年),王世贞得到王守仁集,从此手不释卷,废寝忘食。三:他极其看不惯严嵩,以及严嵩的儿子严世蕃。当时,严嵩是内阁首辅,一人之下,万人之上,而他的儿子官二代兼富二代的严世蕃,可谓是横行乡里,买官卖官不说,还搞搞三产,这不是重点,重点是,在严嵩的运作下,工部(建设部)很多肥差都落到了严世蕃手上,诸多政府工程,其他人根本插不上手。朝廷里的人都知道,但是谁也不敢说;第四:王同志是明朝著名的文学家,在文学上的造诣和名声要远远超过他的一官半职。

铺垫了这么多,直截了当说吧。在当时,《金瓶梅》写的太好了,名声太响,而王世贞文章是出了名的写的好,只有王世贞的实力才能配的上《金瓶梅》的文采。举个例子,严世蕃同志又叫“东楼”,与“西门”是不是能对的上,再比如严世蕃同志有个小名,叫做“庆儿”,咦,“西门庆”横空出世,像这样的小谜语有很多,由于严世蕃位高权重,于是从文学创作的角度讲,即使暗着骂他,也不能把起点定的太高,把《金瓶梅》的标杆,定在“市井”或者“股级干部”这个层面比较好。

当然,历史总是扑朔迷离的,王世贞只是后人的揣测,《金瓶梅》真正的作者至今仍是一个迷。

.