■

| 关于“写字的人”:这个项目记录的是各种各样的人。他们活在当下,有不同的年纪,不同的职业,面容各异,摩登而忙碌。

但他们有同一个生活习惯,写毛笔字。在身外事团团包裹,更不必再亲手提笔的现在,有许多人为这件看似无用的事,持续地付出了时间和专注,也因此受益。

我们这么忙,为什么要写字?

■

ISSUE 42

许菲

写字时间:三年

她的老师:林曦

她的学堂:暄桐

记得小时候,我最喜欢放寒假,放暑假,一到放假就会去姥姥家住。姥姥家在胡同里,冬天下雪的时候,我就看着胡同里一层一层铺着雪,越来越厚,大人都上班去了,四合院里分外安静,我觉得只有我一个人可以听到雪落下的声音。

夏天的院子里蝉鸣鸟叫,我就在屋外小桌上写作业,画画,看到什么就画什么,房檐呀,窗户呀,叶子呀,鸟窝呀,大树像大伞一样遮着阳,一下午一下午的就过去了。

有时候还会听到悠悠的胡琴声,小时候对京剧不大了解,后来才知道老北京的戏园子很多都在姥姥家宣南那边(从清朝开始,宣武以南简称宣南,这个片区的文化就叫宣南文化),庆乐园、广德楼、正乙祠等,还有北京京剧院,北京昆曲剧院也在。

现在每次去琉璃厂买纸买笔逛中国书店,就会想起我的小学,北京第一实验小学,每天上下学都要穿过琉璃厂。时间富余的话,会停下来,端详橱窗里那些古董字画,白白胖胖的童子,裙袂飘飘的仕女,小小的鼻烟壶,不认识的大字,还有好多过去的旧时光里人们用过的东西,摆在一起,很美的样子,小小的我就觉得那是好的,喜欢的。

02 胡同里的城南旧事

《城南旧事》插画

想来很多人看过小英子的《城南旧事》吧,作者林海音的家就在琉璃厂附近,我的小学也在那一片。那是一个秋天,电影开拍,取景地就在我们学校,我上二年级,记得秋天已经开始结枣了,教室前面有好几排枣树,但是电影呢,为了拍冬天要造雪景,工作人员就用大杆子把枣树叶子和枣都给打下来,然后往上贴棉花,这个场景我印象深极了。

二年级的小朋友不好指挥,三年级的小哥哥小姐姐有些被选成了群众演员,穿起小棉袍和小英子当同学,遇到下课我们就过去看拍戏,不过课间只有十分钟,恋恋不舍看不够的又进了教室。

长大了,胡同少了好多,小学唯一剩下就是一栋两层的木楼了。先前那个老院子也给拆了,真可惜啊。

现在有时候去书店,会留意一下水彩明信片,有一类主题专画老北京胡同,熟悉的灰砖红门,老门上褪色的年画,靠树停着的旧式二八自行车,门前小花袄麻花辫的小孩儿,看着看着突然觉得,原来三十几年前的小时候,这么快就已经是传统了,传统已经在印刷品里了,好难找到,但是又好想找到啊。

03他们视传统为珍宝

一次在佛罗伦萨看到一位老奶奶写生圣母百花大教堂,许菲就跟着老奶奶的视线和笔法又看了一遍大教堂,好像自己也画了一遍

我曾在一家艺术馆工作,负责对外文化交流的联络。艺术馆之前办过不少与国外博物馆,艺术馆,私人画廊合作的展览,我参与其中的部分很多,虽然不是策展人,但能从中看到非常值得学习的东西,比如他们对待传统的态度。

意大利有一个部门,是我在和其他国家文化交流中没有发现的,就是文化遗产部。这个部门直接管理全国各地的重要遗址,考古文物,博物馆藏品等。

我们艺术馆和意大利艺术馆办展,他们就会对我们馆做一个全方位的考量,比如艺术馆吸引的人群大致会是什么分布,是否真正懂得西方艺术欣赏。工作人员对温室调节也非常在意,需要什么样的温湿度,会随时监测,有些油画颜料在不合适的环境里会慢慢氧化。

当发现很多观众看油画展凑得很近,有些恨不得把鼻尖都凑上去,就会很小心地做一层玻璃罩,以防观众碰触。同时希望我们不仅借展,也有为大家提供一些建议和指导,比如欣赏油画时站得稍微远一点,画面的整体光影才会有更完美的呈现。

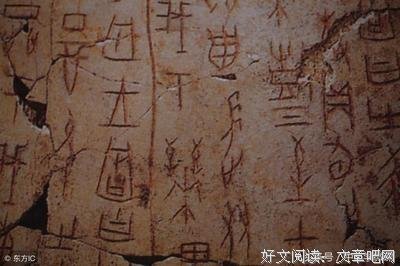

他们对自己的文化非常自信,对外的展览也绝不泛泛,比如之前做过古罗马与秦汉文明,就会用时间纵轴来比对两个地域的文明样态。除了展示考古发现,他们会细到对文字的研究,六国的文字,秦始皇统一后的文字,文字的模样,以及篆书隶书的流变,会做成展览介绍。

04 找到了传统文化入口

我一直在找一个走进传统文化的入口,却不想,这个入口的启发是一群外国同行。意大利人对于文化的态度,对当时还没有接触书法的我而言,是极大的震撼与触动。

在暄桐教室跟着小林老师近三年的学习,现在我也可以把我们的书法绘画比较系统比较专业地介绍给国外同行了,有时候还会打开手机图片给他们看看我的作业,得到很多真诚的点赞。

许菲临的北宋李公麟的维摩诘像 局部

许菲平时的作业,也贴了满满一墙

可能和每个人的秉性不一样吧,学习了三年,回头看看,还是很笃定地喜欢王羲之。所以终于写到《兰亭序》和《怀仁集王羲之圣教序》时,很是有些兴奋的。

许菲写的《兰亭序》(局部)

我做了学习以来,最认真的预习。先是搜索了有关王羲之的生平,风格,爱好,师承,朋友圈,然后看了记载魏晋风度的书,对他生活时代做了一个统揽,就是想了解他更多一点,不然很难体会超尘脱俗,不拘礼法,委任自然这种晋人的审美情趣。

因为喜欢,就用了老师苦口婆心每节课都在讲,但是很多时候偷懒少做的五步死磕大法。因为喜欢,读帖的时间都比之前的长,还认真研究做笔记。

比如,我仔细观察了《怀仁集王羲之圣教序》后,发现王羲之的字和梵高的画,简直神相似。

看下面这张图,王羲之曾经说过:若作一纸之书,须字字差别,勿使相同。所以怀仁集字也是尽量保持这个特色,如很多个不一样的之字。

我想说说这个庆字。

这两个庆字挨的比较近,写完上一个,我脑子里就闪出梵高的一幅画,是他早期学习米勒风格的素描作品,隔了两个字,又遇到另一种写法的庆,又闪出梵高的另一幅画,恰恰也是同一个主题,都是田间劳作的农人,作品叫《播种者》。然后我就停笔不写了,找出当年看梵高展买的图录,记得那册图录挺贵的,我才工作没多久,收入也有限,但是非常喜欢。

把两个庆字和两位播种者,放在一张拼图上,我看了好久。王羲之两个“庆”字的动感,就像梵高两位播种者边走边挥洒种子的样子,那种生机,满眼皆是。

这个拼图,让我领悟到此时写的行书,为啥是老师说的,不再是站着的那个人,他可以动了。

小林老师教的是书法,但不止于书法,她安排有非常系统的经典精读课,每节课都告诉我们一些方法,去解决对应的那个问题。我很喜欢她说的这句话:读书不是为了增长知识点,是你觉得好,就要用起来,练起来,让自己知行合一。

比如,我们每个人遇到事情,都会有惯性思维,写字也是,惯性书写。一旦惯性,就不会具体而微地去体会每一个碑帖每一位书家了,只是大致明白,但不可穷尽。我在一年级二年级的很多时候就是惯性在写,很少全然地用老师教的方法。

直到学习虞世南的《孔子庙堂碑》,我从读帖开始,细致了很多,感知力提升不少。

唐代 虞世南 《孔子庙堂碑》局部

细致在写字这件事里,长什么样呢?

还是用我喜欢的王羲之的字举个例子吧。拿到《怀仁集王圣教序》后,我分析出四个特点:

上下结构的字比如:宅、空、高等字,左右结构的字比如:引、注、朝等字,包围结构的字比如:内、月等,都可以明显看到空间的布白。

这个概念虽然来自古希腊毕达哥拉斯,比王羲之的生活时代早了快1000年,但名家们的相似在于,载体不一样,他们总能找到美的最高级表达,黄金分割带来的节奏感韵律感让人一眼难忘,比如:川、而等字。

第三,篆隶笔意。

王字的另一特点就是把篆隶各种不同笔法融入到真、行、草体中, “厚”字的撇、“遐”字的捺等;“贤”、“能”等字所用的篆书笔意,使字体看上去具备篆书圆通厚的特点;

同一个之字,几乎找不到有重样的。这样的人,是一种什么样的胸襟呢,让我神往。

有时候我觉得小林老师也是这样的,同一个问题,她每次回答都和上次有不同,会有新的东西,但每一次都让我对这个问题最大化的加深理解,受益良多。就像《世说新语》里那个故事一样,何尝见明镜疲于屡照,清流惮于惠风。

真的做学问的人,除了知识的累积,也将所知融汇于言行,知行合一了。小林老师的样子,就是我一直想找的传统在当下最好的样子。

知行合一,是我在暄桐教室学到最受益的一件事。

也是我一直在找的,传统在当下的样子。

我找到了。

~

一些小分享

07 工作之外,你还喜欢做什么?

比较喜欢旅行,各大博物馆看展,尤其喜欢逛逛别的国家古董市集。

08 分享一下你旅行中淘来的小物件吧

一次,在一个英国小镇上,发现了一样特别精巧的东西,当时拿在手上仔细端详半天,才想明白,我们的古人啊,真是太会玩了。

这是一个随身携带的打开可以磨墨的小墨盒,盒上写着“一庭之内只可自乐,六经以外别无奇书”。几百年前这样东西交流到了英国,几百年后我又带回了家。做文化交流的,又喜欢写字,买的这件墨盒就有了好多意义。

有段时间,在班级群里,经常会有同学因为出差怎么带墨汁比较方便而发起讨论,当我碰到这件古人的墨盒,希望对同学有启发。是不是也可以私人定制一个小小的墨盒,刻上自己喜欢的句子,走到哪里都有可以写字的心境,和方便携带的小文房。

一年级老师教静坐,我并没有坚持得很好,但是有一次在瑞士,面对马特洪峰时,特别想静坐一会儿,那天人也不多,没有被打扰到,睁开眼的时候,觉得我和天地融为一体了,那感觉很令人难忘。

这雪山让当时的许菲对着静坐了很久

10 分享最近幸福感比较强的一件事

白天睡了一觉,起来觉得肚子好饿,这时候正好有好朋友送来韭花,就着小肥羊吃得心满意足,然后擦擦嘴,洗了手,坐到书桌跟前,铺开一张纸,沾上墨,写个感谢朋友的回帖。这是五代杨凝式某年农历七月十一午后的幸福,也是我这几周临这个帖,写一遍体会一遍古人幸福的幸福。

许菲说每年贴秋膘的时候,这是必吃的老北京美食

《白石老人自述》,真的是一气读完,看完他的自述,才知道他的作品为啥那么有生命力,老人家的语言就有生命力,句句处处都是生机啊,加上就是用口述的形式,真诚质朴直接,不粉饰不雕琢,读完过后再看他最近在美术馆的展,对老人的了解就更3D了。

这本书有好几个版本,她喜欢小林老师推荐的这一版,图配得刚刚好,和文字在一起。有的版本先是文字,最后集中展示图,得来回翻

12 你有没有特别喜欢的艺术家?

宋徽宗。他有着非凡的观察力,感知力。

据邓椿的《画继》记载,宣和年间,徽宗建成龙德宫,命画院高手实地画龙德宫的墙壁和屏风。画完后,徽宗前去检查,唯独一幅“斜枝月季花”引起了他的注意。他问这是谁的作品,随从告诉他是新进画院一少年所作。徽宗听了很高兴,赏赐红衣料给少年。他说,月季很少有人能画好,因为随着四季、早晚的变化,花蕊、花叶完全不同。这幅画中,月季是春天中午时开放的,花蕊、花叶一点不差,故厚赏之。

还有一次,宫中宣和殿前的荔枝树结了果,徽宗特来观赏,恰好见一孔雀飞到树下,龙颜大悦,立即召画家描绘。画家们从不同的角度刻画,精彩纷呈,其中有几幅画的是孔雀正在登上藤墩,徽宗观后说:画得不对,孔雀升高先抬左腿。

天才的艺术家啊。

许菲临的宋徽宗的《碧玉双栖图》局部

宋徽宗赵佶的《碧玉双栖图》

她的书桌

许菲的书桌向阳,抬眼可见满阳台的绿意,休息一下眼睛。她也喜欢买花,四季不辍。

- 完 -

▼

|暄桐教室:一间书法教室,基于中式文人审美,教授以书法为主的传统文化与技艺,推崇非功利的学习态度。教室认为写字是一种生活方式,师生共同以书法为原点延展深入传统与艺术的种种乐趣,探索着心手相应,知行合一的可能。

—

于2011年创办暄桐教室,旨在以书法为起点,亲近中国传统之美,以实践和所得,滋养当下生活。

至今已经与同学们一起完成了1600余学时的教学,从零开始,从执笔蘸墨写下第一个线条,到篆、隶、真、行、草各个书体的系统学习,为喜爱书法和传统的同好提供了一种有趣扎实,可坚持进阶的学习可能。

七年积累后,开始通过线上直播课程《从书法之美到生活之美——林曦老师的零基础书法课》,跨越时空限制,与大家分享。师生在手忙心闲,精进又游戏的氛围中,学习传承文人的趣味与智慧。

她还创办有美育&文化工作室「林曦的小世界」(L Studio)和基于中国文人审美的生活方式品牌「山林曦照」,前者致力于出版、视频、展览等原创内容的制作,后者至今已设计并产出约六百余件围绕书房文化与行止空间的器物。

下 期 再 见

?

◼︎

采访/撰文_小新 编_李平

摄影_kelly | 部分图片提供_许菲

出品 | 小世界工作室