《忧郁的热带》是一本由列维-斯特劳斯著作,生活·读书·新知三联书店出版的平装图书,本书定价:28.00,页数:575 页,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《忧郁的热带》读后感(一):原始的真实

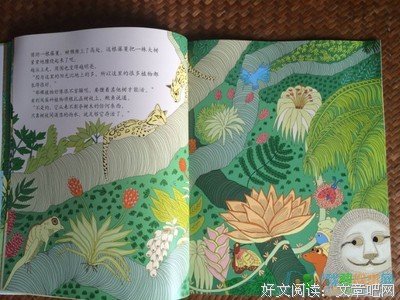

看完了书有些意犹未尽,好多次看着看着就想流泪,思想几乎达到了崩溃。这是一片忧郁的热带雨林,这是一次浩瀚而艰辛的旅行,这是一些发生在亚马逊河和巴西高地丛林中真实的故事。。。。。。

我不是个很容易就被感动的人,可这是一本让人感动的书。感动于人类学家伟大的胸怀,感动于作者对异族文化的理解与包容、坦率与真诚……这也使我们永远记住了这个说着“我讨厌旅行,我恨探险家”,说着“遗忘把记忆一波波地带走,并不只是将之腐蚀,也不只是将之变成空无。遗忘把残剩的片断记忆创造出种种繁复的结构,使我能达到较稳定的平衡,使我能看到较清晰的模式。”的伟大的法国人类学者列维—斯特劳斯。

这本书记述他在卡都卫欧、波洛洛、南比克瓦拉等几个最原始部落里寓意深远的思考历程与生活体验。也许很多人就会问人类学家到底是干什么的?跑到一个人生地不熟的他人社会,生活的不适,文化的震撼与不解本身就很苦恼了,更苦恼的是还要学着适应并且去理解,去阐释……

不知道为什么突然想起英国人类学家奈杰尔·巴利的《天真的人类学家——小泥屋笔记》,这是我半年前读过的一本书。同样是人类学家写的名著,读后却有截然相反的感觉,一本让人感动得流泪,一本却让人狂笑不止。但两者有一个共同点就是,以他者的文化来反思自我,从而达到增进人类不同族群之间彼此了解、达成共识的目的。

《忧郁的热带》读后感(二):与列维斯特劳斯的对话

关于书的故事

1980年代末的一天,有一位诗人得意地向他的朋友们出示他从台湾带来一本繁体字的人类学田野调查笔记,他声称这是他所见到过的最伟大的散文作品。等朋友们散去之后,他发现这本书已经不翼而飞了。他怀疑是客人中的某一位做了“孔乙己”,但没有人承认,于是,他强行挨家搜查。终于在一位嗜书如命的诗人朋友的书架内层发现了这本书。面对人赃俱获的事实,那位朋友却凛然说:如果你把这本书拿回去,我就与你绝交。诗人在经过痛苦的内心抉择之后,终于认定维持诗人之间的友谊比占有一本书籍更为重要,于是决定让那位朋友留下这本书,但条件是“自由共享”。

大部头的理论著作往往让我们望而却步,然而这样一本让诗人们陶醉的人类学作品却少了几分晦涩,多了几分亲切。只要你喜欢文字,或者热爱生活,你都能在字里行间找到一些共鸣,一些似曾相识的思绪。这就是列维斯特劳斯的《忧郁的热带》。

不得不说的作者

克洛德-列维斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss, 1908-) 出生于比利时一个法国犹太艺术家家庭。结构主义人类学的创始人之一,20世纪最伟大的人类学家之一,当今欧美学术文化界的显赫人物。

他从小接受艺术熏陶,对绘画、文学和音乐均有较高素养,尤其倾心于音乐,他后来的人类学著作都打上深刻的艺术烙印。对西方文化和思想产生全局性影响。50年代至80年代主导英国、西欧及美国思想界,影响遍及社会科学、哲学、比较宗教、文学及电影的结构主义研究。

他获得了人类学界至高无上的荣誉,包括法兰西学院院士、大不列颠和爱尔兰皇家人类学研究院名誉博士,保罗佩利奥奖、赫胥黎纪念章、美国威尔纳·格林人类学基金会“韦金”奖、法国全国科研中心金质奖、伊斯拉莫斯奖获得者。

他长于社会与文化的比较研究,对亲族关系、宗教及神话尤有独到见解。代表作有《亲属关系的基本结构》(1945)、《结构人类学》(上卷1958,下卷1973)、《图腾制度》(1962)、《野性的思维》(1962)、《神话学导论》四卷(包括《生与熟》、《从蜂蜜道灰烬》、《辽阔的视野》)。

列维斯特劳斯今年一百岁,对于我们来说,他自己已经化身为一个符号,一个忠诚于心的学者的精神支柱。当你徜徉与陶醉于浩瀚的人类思想史,列维斯特劳斯留下的深刻烙印,已经成为绕不过去的坎,你必须解读与审视这位思想的巨人。且不论他与萨特的论战谁是谁非,也不去关心他的结构主义学说是否过时,至少没有人会去否定他是个值得尊敬的人。

20世纪30年代,他为寻找印第安人的足迹,从法国远渡重洋来到巴西。没有瑰丽的异国风情,只有凄苦的土著人与浮躁而机械的圣保罗与里约热内卢。古老悠久的文明被渐渐遗忘,取而代之的是西方殖民者强制植入的西方文化中心论。即使坐着魔毯逃离南美这片抑郁的土地,去到亚洲的印度、去到人口稠密的欧洲,每一处的人类似乎都没有停下来反思,而是不约而同地陷入一种不可挽回的漩涡之中。一个人类学家的职责是什么,是为了了解他人,从而了解自己,而不是以自己的文化逻辑统治全人类也不是隐退到早已消逝的“黄金时代”。

列维斯特劳斯在亚马逊流域的吊床上思考过,在行动缓慢的牛车上思考过,在卡都卫欧人的男人会所里也思考过。他不得不像土著人一样回归一种极其原始的物质文化,他不得不摒弃现代化的交通工具,借助牛车与独木舟,他不得不面对热病,面对孤独,面对死亡。作为一个有使命感的人类学家,他得远离家乡,远离亲人,谁又能体会一个与法国隔绝的十年后重新回家的他,所感受到的物是人非。这是一场博弈,如果他没有作出被别人认同的作品,他也学将永远无法回归主流学界。

也许只有流淌在他的脑海里的肖邦作品第十号——钢琴练习曲第三号最能刻画出他内心的感受。他已经不需要像德彪西、像瓦格纳那样的激昂的英雄式的美与全面性完整性的刺激,才能引发某些情感:一点提示,一点隐喻,某些形式的一点提示,就已经足够。大多数人说列维斯特劳斯的作品太艰涩,因为他的造诣远不止于学术的探究,他从古典音乐中汲取的营养,构建自己的“神话学说”。他用一双可以美的眼睛,去创造具有启发性的美学思想。这位百科全书式的人物,需要我们不断提高自己的艺术修为,或许在某一天才能突然跟这位老人隔着时空进行交谈。

在一片干涩的学术作品中,在文化迥异的东方世界,与列维斯特劳斯进行对话,我想不得不说是一件任重道远的事情。漫漫长路,才刚启程。

《忧郁的热带》读后感(三):雄性的旅行

“目前的探险不过是跑一堆路,拍一大堆幻灯片或记录影片,最好都是彩色的,以便吸引观众。对观众而言,探险者实际上跑了两万多英里这件事,似乎就把他一大堆其实待在家里也可抄袭到的老生常谈和平淡闲话,都神奇的变成有重大意义的启示录了。”好像蒙着眼睛围着磨盘打转的驴子,人们总是重复历史的错误。上面这段话是列维-斯特劳斯于半个世纪前所讲,然而到今天仍可以一字不改地用来批判现在的旅游类图书虚热。

套用今天时尚的说法,本书会是一本关于行走和探险的书,一本关于热带原始森林的游记,一本探索原始人群的探险类笔记。然而,这又曾是一本为所有游记敲响丧钟的书。他执拗而又带着抱怨着踏上旅途,冒着被印第安人杀害的危险,四处逡巡在美洲这片当时的“新大陆”上。

他躲过吹箭,避开疟疾,忍受让人发疯的饥饿——这位20世纪的伟大男人进行了一次真正的雄性之旅。他在青壮时代展开行脚,亲访亚马逊河流域与蓊郁的巴西高地森林,在丛莽深处找到还原于最基本形貌的人类社会,书中记述他在卡都卫欧、波洛洛、南比克瓦拉等几个最原始部落里情趣盎然、寓意深远的思考历程与生活体验。

《忧郁的热带》虽然被奉为人类学经典,但和斯特劳斯其他几部人类学宏篇巨著相比,却并不是一本纯学术著作,他轻松而睿智的笔锋带着科学家观察事物所必需的一切谨慎,而法国人天生优雅浪漫的气质更让热带风光恍然走入眼前。你完全可以抛弃任何学术背景,而全身心地投入一个男人浩瀚的旅行长途之中,去体验那溽热的雨林风情,沉迷在麝香草、牛至草、迷迭香草、罗勒草和乳香黄连木的种种香气之中,带着一丝窥私癖的友好眼光看看那些原始的未开化印第安人是如何生活的。

热带的奇异景观和人类蒙昧社会的神秘是每一位真正旅行者的野望。电视上曾经聒噪一时的一个饮品广告,号称添加了“亚马逊青春活力果——瓜那拉”,本书也有提到这种水果,“瓜味拉果(guavira),一种生长在被修正的地方、有名的止渴物”,跟马黛茶一样是美洲印第安人极为喜爱的传统食物;卡都卫欧妇女在全身画满美丽而神秘的纹饰,热烈地准备着自己的发情期仪式;印第安男人们小心地卫护着自己的男性象征——阳具护套是他们必备甚至惟一的衣物……类似的细节在书中不胜枚举。

如果你是一个真正的行走者,你会在这里读到真正的地理。

《忧郁的热带》读后感(四):讀書摘記

1.身上都拖帶著一個世界,由他所見過,愛過的一切所組成的世界,即使他看起來是在另外一個不同的世界里旅行,生活,他仍然不停地回到他身上所拖帶著的那個世界去.

y Chateaubriand(夏多布里昂)《意大利之旅》 书P39

2.現代的城鎮,其原有的特色都已被抹殺,很難在里面看出其形成過程中的特殊歷史,所有城鎮都變得越來越相像,只剩下一些行政上的區別. 書P129

3.但是話說回來,夢想一下機械的進步也可能同時帶來某些補償,讓我們把希望寄托其上,倒也沒什么害處;把隱私權大舉屠滅以后,就不定會重建起一定程度的孤獨與默默無聞. 書P131

4.旅行,那些塞滿各種夢幻似的許諾,如魔術一般的箱子,再也無法提供什么未經變造破壞過的寶藏了.一個四處擴展,興奮過度的文明,把海洋的沉默擊破,再也無法還原了.熱帶的香料,人類的原始鮮活性,都已被意義可疑的一片忙亂所破壞變質.一片忙亂迫使我們壓抑我們的欲望,使我們注定只能取得一些受過污染的回憶. 書P30

5.剛買來的乳牛,每只各站在所屬的船上被運走,過程簡潔,牛面無表情地站在船上,河兩岸的風景看著載牛船馳駛而去. 书P174

6.自由不是一種法律上的發明,也不是一種哲學思想的征服成果,更不是某些比其他文明更正確恰當的文明才能創造才能保有的東西.自由是個人及其所占有的空間之間的一種客觀關系的結果,一種消費者與他所能應用的資源的客觀關系的結果.而且,很難說資源豐富可以補空間不足的缺陷,也不能保證說一個富裕但人口過多的社會不會被其本身的人口密度所毒害,像有些面粉寄生蟲,遠在它們的食物吃用殆盡以前,就用毒素遠射程地互相殘害. 書P177

7.不但不是政治制度決定社會存在的形態,而是社會存在的形態賦予表達其社會存在的意識形態意義.意識形態只是一組記號,只有在其所指的事物確實存在的情況下,才構成一種語言.在目前,東方與西方之間的誤解主要是語意上的問題:那些我們想在東方廣為宣揚的觀念或"指涉者"所要指涉的指涉物,不是性質不同就是根本不存在. 書P177

8.這些印第安人實行一夫一妻制,但青春期少女有時志愿跟隨戰士出去打仗,當他們的侍者,跑腿和情婦.一個貴族婦女有時會有騎士隨從,同時也是她的情人,她的丈夫絕對不敢表示任何嫉妒之意,因為他們兩人都會因此而喪失面子.這是一個對我們視之為自然的感情相當厭惡的社會.舉例來說,他們對生育兒女非常不喜歡.墮胎和殺嬰幾乎是正常手續,到了這群人的延續是靠收養而非靠生殖的程度,戰士出征的主要目的之一即是搶別人的小孩.在19世紀初,有人估計某個瓜伊庫魯族群的人口中只有不到百分之十是原本的血統. 書P218 (挺好玩的一段~~)

9.有的社會讓其死者安息;只要定期對其致敬,死者就不干擾生者.即使死者回到生者身邊,也只是偶然為之,而且都在特定的時間之內.死者的回來是受敬重的,因為透過他們的影響,四季才如期循環,農作和婦女才能生育豐收.這好像死者與生者之間訂了契約,死者留在他們自己居處的條件是,生者要對他們表示合理程度的敬意.生者與死者的短暫會面都以關心生者的利益為原則與目標,在民俗中有個普遍的主題,把這條公式很清楚地表達了出來:懷著感激之情的死屍這個主題. 書P297

10.不論是公平分配,像第一類社會中的情形那樣,或是毫無限制地投機,像第二類社會那樣,死者與生者的關係總是脫離不了某種方式的分享. 書P298

11.一個社會對於生者與死者之間的關係,所發展出來的意象,最後追究起來,仍然只是在宗教思想的層面上,企圖掩飾,美化或正義化存在於生者與生者之間的實際現實關係;想否認這項事實的一切努力,終歸是不會成功的. 書P314

12.書寫文字似乎是被用來做剝削人類而非啟蒙人類的工具. 書P385

13.慷慨是原始族群之中權力的一項重要性質,特別是在美洲; 書P402

14.我們在南比克瓦拉的資料中已看到,在最原基型的權力底下,有一項與生物性現象相比較起來是全新的要素:這項新要素即是同意 (consent) . 權力來自同意,同時受同意所限制. 那些看起來是單向型的關係,比方說像老人統治,酋長個人統治或任何其他形式的政府,只有在原來已具有複雜結構的群體中才能出現. 在我所試著加以描述的這種簡單形式的社會組織裡面,那些形式的政府和統治方式根本不可能出現. 在簡單形式的社會組織裡面,情形正好相反,政治關係歸根結底只不過是酋長本人的能力和權威與群體的大小,團結程度以及善意兩者之間一種協調而已;所有相關的各個因素都互相影響. 書P408

15.我只要能成功地猜測到他們是如何, 他們的奇異性立刻消失; 那樣的話, 我不是大可留在我自己的村落裡嗎? 然而, 如果是像現在我所碰到的情況, 他們能保持他們的奇異性, 而我既然根本沒有辦法得知他們的奇異性之內容, 那也就對我毫無用處. 在這兩個極端之間, 我們生存所賴的種種藉口, 是由什麼樣模棱兩可的例子所提供的呢? 歸根結底, 人類學所做的研究觀察, 只進行到可以理解的程度, 然後就中途停止, 因此在讀者心中所造成的混淆, 用一些被某些人視為理所當然的習慣來使事實上相似的其他人感到驚訝, 這樣做, 受騙的到底是人類學家自己呢? 還是讀者? 到底是那些相信我們的讀者受騙呢? 還是我們人類學家自己? 我們在沒有把做為我們的虛榮心之藉口的那些殘剩的原始文化社會之神秘性都去除以前不會感到滿意. (或許才是真正的受騙者吧?) 書P430

16.當這些夢都變成知識以後, 人類的力量也就增加, 變成是值得自傲的原因之一; 然而這個力量, 把我們向宇宙漸漸推進, 自然只不過是我們在主觀上意識到人類與整個物質宇宙正在漸漸匯合成為一體罷了, 物質宇宙強大的因果決定性的規律, 已不再是遙不可及, 令人驚嘆了, 那些因果決定性的規律現在正利用思想本身來做為居間的媒介, 正在替一個沉寂無聲的世界把我們殖民化, 而我們自己已經變成是那個無聲世界的代理人.書P511

《忧郁的热带》读后感(五):李维史陀,兰波,雅可布森

读李维史陀《忧郁的热带》,其中有一段这样写“空间有它自己的价值,像声音和花卉有颜色,感觉有它自己的重量。找寻其间的对应,并不是诗意的游戏也不是恶作剧(某批评家评论兰波的十四行诗“母音”,胆敢说这些关系是游戏法,恶作剧。兰波这首诗目前已是语言学家的经典教材,他们认为诗的基础不在于各个音节的颜色,那种颜色会因人而异,而是在于音节与音节间的关系,这些关系的种类相当有限。)这在研究上还完全是一片处女地,颇有厚望做成意义重大的发现….”

这些日子对结构主义及语言学颇为执迷,于是对括号里关于兰波《母音》的那段话大感兴趣,想要知道语言学家用那首美妙的诗作怎样的例子,所谓“音节与音节间的关系”又究竟是怎样一种关系。在研究兰波的论文里搜索却无所得,后来在语言学的资料中曲曲折折地找到,原来李维在此语焉不详的“他们研究音节与音节间的关系”,乃是他老友罗曼雅可布森的“等值概念”。所谓他们,便是鼎鼎大名的布拉格学派。

话说当年李维史陀,法国一介知识分子,远赴大西洋彼岸之新大陆,为怕自己与牛仔裤重名,不得不改叫“斯特劳斯先生”。(当时LEVIS牛仔裤在美国早就家喻户晓)。于大学校园里遇见语言学家罗曼雅可布森,一时天雷勾动地火,雅可布森的结构音位学,让李维了解到另外一种思维方式,后来天才史陀氏将其转移到了人类学上,用以研究血族关系或乱伦禁忌,结构人类学就此诞生。

罗曼雅可布森是布拉格学派宿将,研究从音位学到文体学无所不包,这里提到的用作例子的《母音》,应该是用于论证其关于“隐喻和转喻”以及其对等原则的。这种东西如今有一个忽悠人的共同的名

字,叫做“雅可布森结构主义语言学诗歌批评”。

关于语言的诗歌功能

雅各布森的理论之一,即是语言有六种功能:表情功能,呼吁功能,寒暄功能,指称功能,诗歌功能,元语言功能 。特地为语言的诗歌功能留出了一席之地,同时也建立了一整套完整的理论来解释语言怎样发挥其诗歌功能。诗歌中占据主要地位的,是其美学功能,“纯以话语为目的,为话语本身而集中注意力于话语”——雅可布森语。诗歌功能的妙处就在于可以自己解释自己,诗歌的语言是自生的,是内指性的,或曰,诗歌的语言与日常语言有着不同的结构与规则。雅各布森的理论正是用来解释这些结构与规则的。而这些东西也正是由李维所称的“关系”得来。

关于等值原则(或曰对等原则)

这个原则起源于索绪尔提出的一组相对概念:横组合关系和纵聚合关系。组合关系是指句段间的结构关系,而聚合关系指纵向的联想关系。比如“John went home” , 组合关系指这三个词之间的关系,而纵向可以替代John而发挥同样语言法功能的词如He, Mary , Them, 之间就是聚合关系。雅可布森认为具有聚合关系的一系列词语在诗歌中是等值的,有可替代性,这也就随之产生的诗歌中的各种联想。隐喻和转喻的本体和喻体在聚合轴上具有同等的地位,所以可以替换诗歌中的词汇。

关于隐喻和转喻

雅可布森的隐喻和转喻是语言学的,而不是修辞学的。隐喻基本包括明喻和暗喻,而转喻基本相当于修辞学的借喻。隐喻以相似性为基础,转喻以临近性为基础。相似性构成联想关系,而临近性构成组合关系。隐喻是纵向的,联想性的,而转喻是横向的,组合性的。隐喻是一个能指被另一个有关联的能指所替代,转喻是通过能指和能指之间的联接产生了无限的组合可能。

关于兰波的诗

母音 (飞白译本)

A黑、E白、I红、U绿、O蓝:元音们,

有一天我要泄露你们隐秘的起源:

A,苍蝇身上的毛茸茸的黑背心,

围着恶臭嗡嗡旋转,阴暗的海湾;

E,雾气和帐幕的纯真,冰川的傲峰,

白的帝王,繁星似的小白花在微颤;

I,殷红的吐出的血,美丽的朱唇边

在怒火中或忏悔的醉态中的笑容;

U,碧海的周期和神秘的振幅,

布满牲畜的牧场的和平,那炼金术

刻在勤奋的额上皱纹中的和平;

O,至上的号角,充满奇异刺耳的音波,

天体和天使们穿越其间的静默:

噢,奥美加,她明亮的紫色的眼睛!

原来是要研究诗的内部构成形式。比如,构成韵脚的名词是阴性还是阳性,主句动词的运用次数,或者诗中词语构成的对立关系,以及最重要的,关于隐喻和转喻的替代关系。这首诗里更多运用的是转喻关系,“雾气和帐幕的纯真,冰川的傲峰,白的帝王,繁星似的小白花在微颤 ,”这四个喻体都是通过联想组合而来,这种共时性的存在使诗歌更加偏重于以话语自身表达话语的“诗歌功能”而不是“元语言功能”,所用字句越偏重诗歌功能的诗,就越有“诗的味道”。(共时和历时,亦是结构主义大师索绪尔提出的另一组重要概念)。结构主义的妙处之一就在于,可以把原本主观的东西化成结构,以量化的标准来说明问题。

这篇文章便是诗歌分析的实例,原来中国古诗也可以依样分析,这个理论也的确解释了不少说不清的问题,有趣的很,结构主义探求适用于一切的黄金结构之理想也的确有点道理。http://shigewang.com/viewtopic.php?p=4317&sid=68f3b141c5825ee01ba8a35295676e9d

《忧郁的热带》读后感(六):互文

养成一种习惯,看电影时会想到书,看书的时候会想到电影。

列维-斯特劳斯的这本〈忧郁的热带〉相关的电影联想是赫尔措格的〈路上行舟〉及其记录片〈梦想与负累〉。这种相关性其实只来源于直感,因为有热带雨林和泥泞。雨水丰沛到泛滥成灾的旅行,当然不是整洁的报告厅里演讲者的幽默,而是不断的忍受,忍受,像赫尔措格一样咒骂,上帝怎么创造出这么一块鬼地方,腐烂,一切都在腐烂......但依然有人会路上行舟。赫尔措格甚至也在事后收回了自己的话,当时是在极度疲惫和悲观的状态下说的气话。并且强调这样的一种悲观已不在自己身上存在了。赫尔措格这个奇人!

好象电影说得多过了书,跑题了。因为〈忧郁的热带〉还没有看完。相是小学生连书都没看,就写读后感交差,有点心虚,所以就避重就轻。在此坦白从宽,也当自勉,要用功才是。

另:〈忧郁的热带〉这个题目起得真是充满诗意。

《忧郁的热带》读后感(七):《忧郁的热带》·大智者,大老实

若说句坦率的话来讲,我是个构图能力比较差的读者,所以很少读游记之类的东西。因为经常对文字描绘出来的建筑结构,景观地貌之类的东西不知所云,因此当读这本书的时候,很多作者所描述的各种植物的名字,各种建筑风格的名字都让我一头雾水,这里面有很多东西是我闻所未闻的,我也并不知道有什么必要非得知道这些名词不可。因此很多地方都被我跳过去看了。再加上有些地方也许是因为我能力有限或是翻译的缘故看不懂,所以说这本书我只能说看懂了百分只七,八十而已。

然而就是这样的一本书也足够让我喜欢不已了。我想他真正吸引我的除了那些异地风情,自然风光以外。最重要的,是为列维的那种对世界和对自我的坦率和真诚所折服。更何况这是一个智者的坦率和真诚。这才是我读完了这本书,终于明白了上文提到的所谓丧钟之说的原因。那就是这本带有自传性质的游记,在某种程度上,揭穿了一个由许多精美印刷的游记和照片,热烈的宣传,无数的讲故事的旅行者所编制的一个美妙的谎言。也说出了作为一个人类学家和一个旅行者的真正的精神上的困惑和迷茫。

这让我想起前两天看到铁凝说过的一句话。真正的小说家,是需要一种大老实的。而看完了列维的这本书,更让我相信,真正的智者,也是需要一种大老实的。列维可以在看到太姬陵的时候向他的热心的听众们大加赞扬它的巧夺天工,也可以在印度的那一章节里着力的营造一种异国情调,这都可以让我们这些每天坐在家里的人艳羡不已。事实上很多人都是这样坐的,然而他没有这样做。他面对着出现在他面前的这个世界,总是以一个有着最朴实的目的的人类学家的头脑去思考。于是他带给我们的是另外的一种东西。那无疑是经过认真甚至痛苦的思辩的结果。他把它呈现在我们面前。含金量和那些精美的画册和旅游指南不可同日而语。每每看到这样精彩的段落都让我欣喜不已。因为再没有什么,比这更能表达一个作者对读者的真诚的尊重了。

在读这本书的过程中。我一直不断的产生一个疑问,人类学家到底是干什么的。这样子跑到荒蛮的热带去到底有什么必要?而我自己现在读的这本书到底又有什么非读不可的原因呢?难道仅仅是猎奇或者是因为它的热销还是一种时髦?我很欣喜的发现我自己面对的是一个值得我尊敬的作者,也是一个坦率的朋友。因为他在这本书的最后也追问了自己相类似的问题。这让我深感亲切,特别是从他的字里行间,我可以感觉到的是列维并不是以利用描述那些离我们距离遥远的异地风情来博得一种赞赏为目的,而是以一种大老实的态度坦率的承认作为一个人类学家的迷茫和矛盾。特别是他的那个未完成的话剧,实际上是揭露了一切关于旅行家的谎言的话剧。我很遗憾他并没有完成这个作品。这实质是列维作为一个学者和旅者内心思辩的一个过程。他说,旅行是一个场大虚幻,是一种烦死人的过程,整个过程只会对那些习惯于反射的影像而对真正的现实不熟悉的人才会觉得真实无虚,他还说,一个探险家有的时候为了取得遁隐者的名声,不过是为了经由向整个既成的社会秩序挑战的方式得到自己觉得应该得到的一切而已。

这所有的坦率让我有些吃惊,因为我自己不是个探险家,于是若非有列维的这番坦诚相告的话,可能我将永远无法体会到这其中的真味。而他所怀有的这种巨大的虚无感却又是我所能理解的。就这一点来说,他的确是敲响了所有游记的丧钟,也敲响了一切沽名钓誉者,以及特权社会所欣赏的虚伪的所谓历史意识和文化意识的丧钟。虽然他的探索并没有给他找到答案,也没有能够让我们读者找到答案,但这本书至少是让我想通了一件事情,也许一个人需要一种大的老实,才有可能有力量跳脱出自我眷恋的迷宫,挣脱世俗名利的束缚,才能真正的以一种自由的目光来看待这个世界,思考这个世界。才能成为一个真正的智者。

正所谓,大智者,大老实也。

《忧郁的热带》读后感(八):读《忧郁的热带》 诚实的自省者和说故事的人

“我讨厌旅行,我恨探险家。”这恐怕是列维和《忧郁的热带》最广为人知的一句话,至少在很长一段时间里这是除了“结构主义人类学家”这个称号以外我对列维的唯一了解。这句话多少有些一鸣惊人的意味,旅行作为被认为是人类少有的充满意义的活动,常被看作是仪式、自我提升的修炼、对主流文化的批判式叛逆、愉快的消遣,却几乎没有成为过“讨厌”的宾语。而且一个从事社会科学研究的人出口则“我讨厌”“我恨”(尤其当这句话是本书的第一章第一句的时候),让人不免觉得这人是个自我又任性、常做一些哗众取宠的事的家伙。

读了一章以后就会发现这句话实际上是在向读者解释人类学家的工作,“一个人类学者的专业应该不包含任何探险的成分,探险只是人类学者工作过程中无可避免的障碍之一”,同时通过比较写流行游记的作者的受欢迎与人类学家的报告会上的惨淡情况,反映当时法国的某种偏向娱乐的、琐碎的、猎奇的社会风气。这看起来像是抱怨,然而对人类学工作的描写和反思实际上贯穿全书,通过这样的描写延伸出去的内容相当丰富,除了委婉的抱怨及其所反映出来的社会态度之外,有的借以探讨现代文明和那些作为人类学研究对象的原始文明之间的关系,有的表现了人类智识的窘境,有的是一些让人回味无穷的隽永小故事。

这本书的前半部分讲主要讲述列维到达南美洲的过程以及对于总的景观描述和思考,后半部分是分别叙述四个南美洲的印第安部落。以上只能说是主线或者一种组织内容的方式,因为由所见所闻延伸出去的睿智探讨俯拾皆是,而且是全书最精彩的部分。前半部分中我认为最好看的《行脚小注》中“一个人类学家的成长”正是讲述了列维如何会选择人类学作为职业,我认为好看主要是因为这非常恰当的体现了一个诚实的学者的自省,里面丝毫没有矫揉造作的成分。其中他探讨了文理科生的不同气质,前者是理想的、回到童年的。他也观照了自己那种无法对一个题目认真思考两遍的“破坏性”的性格。“除了社会态度与个人特质以外,还有一些纯属智识性质的促成因素”,他认为比起更像是智识游戏的哲学建构,作为理性这个范畴的最高存有模式的“有意义”鲜被提及,而佛洛依德的著作告诉他最富有的意义往往藏在最情绪的、最不理性的行为中。他得出了这样的结论:“存有与事物都可以维持其各自的价值,不必失去其清晰的轮廓,那轮廓正是存有与事物之间借两者的关系相互澄清界定之物,那轮廓的存在,使存有与事物能够各具其可辨认了解的结构。”这个颇具社会学认识论风范的结论是列维从事人类学的信念之一。

肤浅的旅者不探讨自己的旅行方式,蹩脚的作家不关注故事最初的发生,而伟大的学者从“认识你自己”开始沉思,这是我读这本书最大的感受之一。在精神分析理论当中,人的心理伤痕来源于童年时期的经历,而那些记忆由于隐藏于角落、太过细微不易察觉和不愿回忆,往往需要功力深厚的精神分析师通过解梦等等手段艰难获得。回溯也往往会直面禁忌的事项,在佛洛依德理论中是性,可见追根溯源需要多少勇气和技巧。列维在探讨文理科生时提到,文理科生(指并非从事专门性技术工作的研究性科目的学生)往往比较内向,“并没有真正的向童年道别,相反要设法留在其中”,“有拒绝群体要求的态度倾向,一种几乎是和尚修道士一样的倾向,促使他们暂时或永远地躲入研究工作,全心全力于保存与传播一份和现时当刻无关的遗产”。列维不仅是在论述文理科生,也是在讲述自己的某些特质,然而在一个实用主义的强调入世的社会,我猜很少有学者会想清楚这一点,或是随波逐流,或是羞于启齿,然而认清这点现实是否有必要?显然是有的,如果自己真实的想法与这种现状不符,难免会产生焦虑,作为职业的进展也将必然有局限,相反,诚实的自省不仅有助于明确自己的能力和处境,也将牵扯出更多的意味深远的话题,比如列维回顾自己为何成为人类学家之后,又将其与后来自己作为现代人面对异文化的感受联系起来,结合智识上的思考,引出了人类命运的遐思。再者,相同的自省姿态在很多层面可以达到类似的效果,吉登斯对社会学预设的反思就是例证之一。

这本书里有很多非常敏锐和精彩的关于人类学主题的论述,在阅读它们的时候我感觉到,“诚实”或许和“敏锐”在某种程度上有相同之处,尽管任何一个的反面都可以另一个来一起形容某个人。想要看到相对完整的现象,非诚实所不能,因为不诚实的人往往有过多的偏见和固执的动机。而看到相对完整的现象便能扩大发现线索的可能,而发现线索便是敏锐。列维曾说过“科学除了结构主义便是化约主义”,可见结构主义从某种程度上是一种通过理解关系形式来组织经验材料的知识组织方式。无论是卡都卫欧人的面纹图形,波洛洛人的村落布局,还是南比克瓦拉人的酋长制度,列维都抓住某个关系来组织他看到的东西,而非琐碎的经验堆砌,然后再行讨论。我原来想在看这本书之前要不要去了解一下结构主义到底是啥,虽然我后来是查了,但是仍然有种众说纷纭的感觉。然而在看书的时候我意识到,这或许并不是那么重要的事,就如同在看萨特写给波伏娃的情书的时候不需要去纠结存在主义的定义。列维在回顾成长时提到佛洛依德对于前意识阶段的重视,在分析异文化语言的时候强调了所指与能指,在思考现代文明与原始文明的关系时认为卢梭是这方面的先驱,现代文明和原始文明都是某种原初的残迹。看了这些,至少应该明白列维的一些基本想法。我开始觉得,所谓主义往往是由某几个观点所引出的历史的流,而我先前汲汲于获得一个明确的“结构主义”的概念,或许一方面是担忧自己无法把握文本的内容,另一方面是想快速获得某种确定的“知识”,来填补我贫瘠而又漂浮的心灵。

除了诚实的自省和人类学主题的短篇论述之外,另一个给我深刻印象的是不断出现的充满故事性的叙述,对此列维没有加以分析和解释,只是加以描述。比如保守的新移民受到人类学家的影响开始热爱印第安人,最后被其杀死、一个村落被毁的印第安幸存者在城市周围靠打猎为生,最后在加州大学打零工安度晚年、在靠近未知印第安人的蛮荒之地建电报线,完工后第二年无线电报即发明投入使用,电报线遭到废弃,还有维护人员生活在那里等等等等。最后列维甚至公布了他写的一出戏剧的草稿《奥古斯都封神记》。关于故事如何形成以及其所蕴含的力量我还没有明确想好该如何讨论,但其无疑拥有某种隽永性,这和人类的心灵结构有关,对于情节里的矛盾不需要太高的智识就能感受到其中的奇妙。所以最后我准备讲一个小故事作为结尾:我的女朋友是长沙人,她管她妈妈叫“娭毑”。这个词本来是对外婆或者奶奶的称呼,但她觉得她妈妈老是唠唠叨叨,就像个老奶奶一样,便开玩笑的这样称呼。同时,在波洛洛族印第安人中,有一种可以召唤神灵的巫师,他们并不将此作为一种能力,而是一种负担,最直观的是他们身上会有一种恶臭,这种味道来自于一个散发着恶心臭味但非常慈爱的神灵,它会强迫被召唤者任其抚摸。这个神灵叫做“aije”,与娭毑一样。

《忧郁的热带》读后感(九):划线的句子

《忧郁的热带》摘录

个别的人们与他们所扮演的社会角色之间,其实有更细腻的关系。旅行,那些塞满各种梦幻似的许诺,如魔术一般的箱子,再也无法提供什么未经变造破坏过的宝藏了。一个四处扩伸,兴奋过度的文明,把海洋的沉默击破,再也无法还原了。热带的香料,人类的原始鲜活性,都已被意义可疑的一片忙乱破坏变质。一片忙乱迫使我们压抑我们的欲望,使我们注定只能取得一些受过污染的回忆。

和青春期必须通过的一些历练有关的情况,常常对一个人的社会地位有决定性的影响

我所能做的只不过是去了解正在毁灭他们命运的真象

第一种看法利用常识做哦支持的证据;然后再用第二种看法来否定第一种看法;之后,将以上两种看法都证明为不够完整……最后,经由名词的搬弄,把两种看法变成是同一个现实的两个互补面

把智识的增加与智识结构的复杂化加以混淆,我觉得还会产生更严重的危险

哲学只是意识对意识自身所做的某种美学上沉思

是因为人类学研究的文明和我自己特殊的思考方式之间,有一种结构上的类似,而我自己觉察不到,我没有兴趣明智的在同一块土地上年复一年的耕耘收获

因为他那错误的建议里面包含了一半的真理

选择文理科的学生并没有真正象童年道别……一种避难所,一种传教站

由于曾经经历过如此全面性,如此突然的环境改变,使他染上一种长久不愈的无根性

心理分析

一、 理性的与反理性的;智识与情感的;逻辑与前逻辑的——都只不过是一种不必要的智识游戏罢了

二、 对立的存在并不以我们在哲学课上所学的那种方式存在,因为正是那些表面上看起来最情绪性的行为,最不合理性的过程,还有那些所谓前逻辑的表现等等,才是最富有意义的

结论:存有与事物都可以维持其各自的价值,不必失去其清晰的轮廓,那轮廓的存在,使存有与事物能够各具其可辨认了解的结构。知识的基础不是弃绝一切关系,也不是以物易物;知识实际上只是选取那些真正的面相性质,也就是选取那些和我的思想本身的性质吻合的性质特征。原因并非像新康德泒宣称的那样,并非因为我的思想会对所思之物产生无法避免的影响;原因是我的思想本身也是事物之一。思想既然是这个世界的一部分,也就具有这个世界所具的自然属性。

在这种时候,时间与空间合而为一:此刻仍然存活着的多样性与不同的年代相重叠,并且加以保存延续。思想和情感进入一种新的层次,在那当中,每一滴汗,每一片肌肉的移动,每一息呼吸,全都成为过去的历史的象征,其发展的历史在我身体重现,而在同时,我的思想又拥抱其中的意义 。我觉得自己处在更为浓郁的智识性里面,不同的世纪,间隔遥远的地方在互相呼唤,最后终于用相同而惟一的声音说话。

我开始熟悉弗洛伊德的理论时,很自然地把他的理论看做是将地质学所代表的方法应用到个人上。

而在现实的另一个层面上,我觉得马克思主义的方法和地质学及心理分析的方法相同(专指弗)。这三门学问都证明,了解乃是把一种事实化约成另外一种;证明真实的事实常常不是最显而易见的;证明真理的本质早已存在于它小心翼翼地要维持其不可捉摸性本身。这三门学问都要面对同一个问题,即感觉与理性之间的关系这个问题,而三者的目标也都一样:想达到一种超级理性主义(superrationalism),把感觉与理性整合起来,同时又不使两者失去其各自原有的一切性质特征。

至于后来汇集成存在主义的那些知识运动,我不觉得它们可以算是一种正当的思考活动(a legitimate form of reflection),原因是存在主义对主体性(subjectivity)的种种幻想过分纵容。把私人性焦虑提升成庄严的哲学问题,太容易导致一种女店员式的形上学了。

哲学的任务是:了解存有与它自身的关系,而不是了解存有与我自己的关系

人类学认为人类的惟限制是空间的因素

好象移动本身创造出一种在本质上比静止更为完美的平静

经过这么多年以后,我怀疑我能够再有这种如蒙神助的感觉。我还有机会重历一遍那样热情满怀的时刻吗?那时候我手拿笔记本,一秒一秒的记下我所看见的景象,期望能够有助于把那些变易不居,一再更新的外观形态凝住并记载下来。现在我还是对我那时的企图感到深深着迷,还不时发现我自己的手仍然在试。

《忧郁的热带》读后感(十):找到了那些想法的源头

《忧郁的热带》是我今年看的最好的书。书看完了,又拿起来,像舍不得放手的恋人的衣襟。列维•斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)(港译李維史陀)是法国人类学家,比起书中开头一下子把人刺中,并再也忘了那句,随之这句我反而更觉得亲切又忧伤:“我最后一次离开巴西,已经是十五年前的事了”。时隔十五年,面对遥远的时间与空间,斯特劳斯经过再三犹豫与准备,写这本书,一部反思、探讨、总结之书。他高度的文学、绘画、音乐、古玩素养,因此此书迥异那种迫不及待的游记,也不是文学作品,(龚古尔为不能把自己的文学奖项授予这本书而感到遗憾),书中放入了整章的研究报告,(如南比拉瓦拉族),但绝不是乏味的学术文章。

苏珊•桑塔格对此书的评价是“这个世纪最伟大的著作之一。它生动、细腻,思想大胆,它写得美,有鲜明的个人印迹,它以人的声音说话。”(《反对阐释》“作为英雄人类学家”),而朱天文的《荒人手记》中,李維史陀及他的忧郁的热带贯串始终。

今年之前,我对人类学一无所知。而这本书,是我读的第三本人类学家写的书。从巴利的《天真的人类学家--小泥屋手记》,中根千枝的《未开的脸与文明的脸》,我终于在《忧郁的热带》找到了之前我所有关于旅行,关于那些已消逝的东西...所有那些想法的源头,原来在这里。第五节“一个人类学家的成长”被桑塔格称为全书的钥匙。除此,我还喜欢第“结束旅行”和“归返”。

他回忆他成为人类学家的经历,他本学哲学,是教师,但:“我没有兴趣明智地在同一块土地上年复一年地耕耘收获;我的智力是新石器时代式的。有如土著所放的草原野火那样,有时候会使一些意想不到的地区大放光明,有时候可能从这些地区得到些养料,从那些地区摘取一些作物,然后就迁移到别的地区去,把燃烧过的大地留置其后。”

人类学的研究工作是“一种避难所,一种传教站”,(“避难所”意指逃避我们身在其中深感不适的文明和时代),“人类学家是赎罪的象征”。 人类学面对矛盾与困惑。人类学家还面对心理失调。人是值得研究的,“可是(也或说幸而)人类学家并不能回答一切问题。”

“人类学家自己是人类的一分子,可是他想从一个非常高远的观点去研究和评断人类,那个观点必须高远到使他可以忽视一个个别社会、个别文明的特殊情境的程度。他生活与工作的情境,使他不得不远离自己的社群一段又一段长久的时间;由于曾经经历过如此全面性、如此突然的环境改变,使他染上一种长久不愈的无根性;最后,他没有办法在任何地方觉得适得其所;置身家乡,他在心理上已成为残废。人类学家像数学或音乐一样,是极少数真正的召唤(vocations)之一。”

“不同的人类社会之间交往越困难,就越能减少因为互相接触所带来的互相污染,但也同时使不同社会的人减少互相了解欣赏对方优点的机会,也就无法知道多样化的意义。”

“我在抱怨永远只能看到过去的真象的一些影子时,我可能对目前正在成形的真实无感无觉,因为我还没没有达到可以看见目前的真实发展的地步。几百年以后,就在目前这个地点,会有另外一个旅行者,其绝望的程度和我不相上下,会对那些我应该可以看见却没有看见的现象的消失,而深深哀悼。”

关于城镇:“我们常常把一个城镇和一首交响曲或一首诗做比较,这种比较并不全然只是做比喻,事实上,城镇和交响曲或诗都是同性质的事物。城镇可能还比艺术品更为宝贵,更值得珍惜,因为它就站在自然与人造物的交界点上。城镇事实上是由一群动物组成的社会,一群动物把自己的生物史局限在其疆域之内,同时却又依据自己是能思考的动物而具有的种种动机和目的将之改造;因此,不论是在发展过程,或是在形态上,城镇同时是生物上的生殖、有机的演化与美学的创造。城镇既是自然里面的客体,同时也是文化的主体;它既是个体,也是群体;是真实,同时是梦幻;是人类最高的成就。”

关于同属于热带的印度,印度与欧洲是一块织物的两面。印度是毛边模糊的反面,而欧洲是清晰的正面。“印度的伟大失败可以给我们上一课。当一个社会人口太多的时候,不管其思想家们如何天才,该社会能存在下去只得产生出一些人沦为奴仆的情况。一旦人类开始觉得受到他们的地理、社会与心理习性所压抑不得伸展的时候,他们就会有被诱采取简单的解决办法的危险,把同类的一部分认为没有做人的权利。这样做使得其他人获得多几十年的时间有活动的空间。然后,就必须再把摒除在外的范围扩大。”

“书写文字似乎是被用来剥削人类而非启蒙人类的工具。”

“没有一个社会是完美的,每一个社会都存在着一些和他们自己所宣称的规范无法并存的不纯杂质,这些杂质具体表现成为相当分量的不公不义。”

“人类除了在最开始的时候之外,从来没有能创造出任何真正伟大的东西。不论哪一个行业或哪一门学问,只有最开始的起动才是最完全正确有效的。其后的所有作为,都深具迟疑、多有遗憾。都是试图一步步、一片片地再掌握那些早已抛在脑后的事物。”

“....短暂地中断蚁窝似的活动,思考一下其存在的本质和继续存在的本质,在思想界线之下,在社会之外之上,思考那条道路使人类具有特权,使自己的存在具有价值。”

“人类为了免受死者的迫害,免受死后世界的恶意侵袭,免爱巫术带来的焦虑,创发了三大宗教。(佛教、基督教,伊斯兰教)令人惊异的一项事实是,每个不同阶段发展出来的宗教,不但不比前一阶段更进步,反而看作是往后倒退。”

斯特劳斯喜欢保罗•德尔沃神秘主义的画,喜欢日本文化(他认为日本文明与法国文明反向对称)。{因为我也喜欢所以我在此兴奋地提及。)之后他很少旅行,他对旅行的观点与斯塔尔夫人在《柯丽娜》中写的相同:“旅行,无论如何,都是生活中最令人悲伤的消遣之一。”