常言道“眼见为实”,但我们的眼睛是否值得相信是一个很值得讨论的问题,因为哪怕最直接的观察也充斥着各种错觉和偏见。毕竟意识从视觉中得到的并非客观事物本身,而是加工过的视觉信息。

本期节目将讨论许许多多的视觉错觉,这将是眼花缭乱的一期节目。

-文字稿-

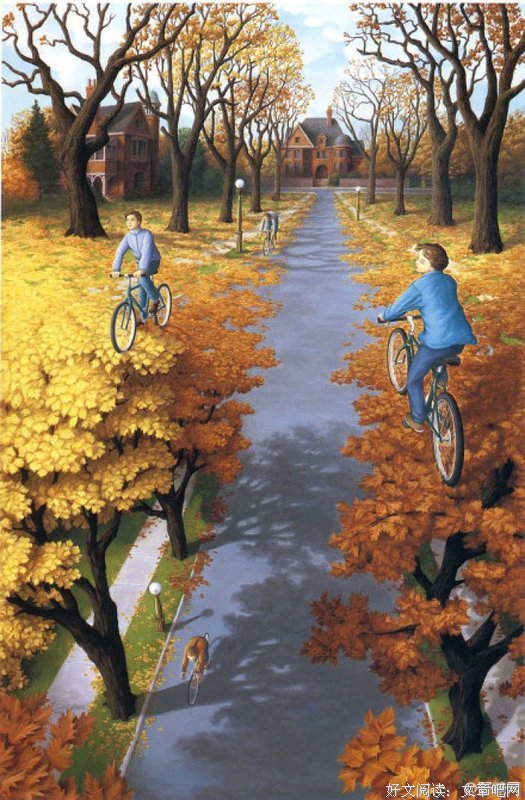

透视效果是最简单的那一类:我们虽然生活在一个三维的世界中,但视网膜是一个平面,所以平面的图案常能与三维形体产生高度一致的视觉体验,让我们错将画面看作实体。

不仅如此,即便就是三维空间中的实体,一旦投影成二维的视觉图像,看上去也同样可能模棱两可。特别是用摄影机将这些物体拍摄下来,完全抹除双眼产生的景深感知之后,这样的错觉就更加强烈——在最极端的情况下,我们认知到的形体甚至可以成为三维空间中无法存在的“不可能物体”。

于是在上个世纪五六十年代,美国魔术家杰瑞·安德鲁斯就专门设计了许多从特定角度观察的三维不可能物体,直到今天还在互联网上传播流行,乃至给游戏产业提供了妙趣横生的题材。

但我们也要知道,视觉固然源于入射光在视网膜上的二维成像,但它终究是神经系统的感知功能,在神经系统处理视觉信号的每个阶段,都可能因为某种差错酿成特殊的视错觉。

最常见的例子就是盯着某个强烈的颜色看久了突然再看别处,眼前会出现这种颜色的互补色——这是因为持续的强烈刺激使负责互补色的视神经发生了单方面的抑制,刺激突然解除时就不能维持白平衡;类似的,对比强烈的图案、持续不断的运动,也都能在突然解除时产生这样的后像错觉。

而且视神经的抑制不止发生于持续的刺激之后:当你观看明暗对比强烈的粗线格子时,总会觉得线条的交界处有一些闪烁的圆点。这源自视网膜上的“侧抑制”,即视杆细胞接收到光刺激之后会借由水平细胞横向地抑制周围其它视杆细胞的信号,这将使物体的明暗边界更加清晰。不同明度的灰色块彼此紧挨的时候,边界处也会因为侧抑制而亮得更亮,暗的更暗,称为“马赫带”,而粗线条的交点处受到了过多的侧抑制,也比其它地方显得更暗。

所以基于同样的原因,棋盘错视也有了一半解答:两个色块虽然明度相同,但是周围的色块颜色差异很大,侧抑制的程度也同样悬殊,最终让两块颜色看起来非常不同。

但在视网膜神经让原本一样的颜色变得不同的时候,视觉中枢又会让原本不同的颜色变得相同。比如在历史上的大多数时期,画家都会用一种颜色涂满一个物体,却几乎意识不到光照带来的明暗变化——这种大脑的调控称为“知觉恒常”:他帮助我们剔除各种环境干扰,以把握事物更本质的特性。所以在棋盘错视中,我们会认为到棋盘只有深浅两色,两个色块一个是深色块一个是浅色块,而根本不会考虑阴影能带来什么影响。

同样,在透视强烈的场景中取一对等长的平行线段,我们的大脑也并不直接比较两条线段的长度,而一定要将远小近大考虑进去,认为远景中的线段实际更长,认为近景中的线段实际更短。其它各种各样能产生特殊的空间感的背景布局,也都能改变人们对长度和平行的认知。

的确的,知觉不会把视觉信号原封不动地交给“意识”,而要先把离散的素材整合起来,赋予统一意义。一个相当新奇但尚未定论的例子是霓虹顏色扩散(neon color spreading):尽管背景是简单的纯色,但是当与背景对比强烈的线条上出现了连续的鲜艳色彩,我们就会认为白色的背景上出现了有色的形状,覆盖在整个画面之上。

但知觉的加工并不总是可靠:当线段被成角的物体遮蔽一段,我们就总是低估线段错位的程度(Poggendorff );线段两端向外或向内的辅助线也将影响线段的中心,改变人们对线段长度的估计(Müller-Lyer );长平行线的角度关系不如短线段的角度关系明显,因此被后者带偏(Zollner );同样,局部的倾斜图案也比整体的同心圆更加醒目,使人以为那是螺旋的(Fraser spiral ,Pinna's )。

一个更迷人的例子是周边漂移错觉(PDI,per drift ):视觉中枢的神经元对不同对比度的刺激反应速度并不相等,所以当对比强烈的重复图案出现在旁光中时,就总能出现强烈的运动感,定眼一看又立刻静止下来。