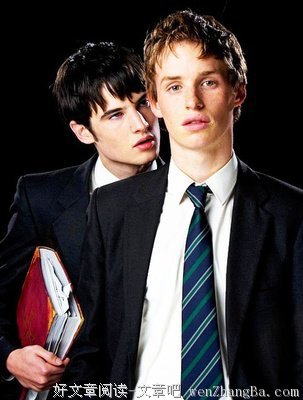

《心智相投》是一部由Gregory J. Read执导,埃迪·雷德梅恩 / 汤姆·斯图里奇 / 托妮·科莱特主演的一部犯罪 / 恐怖 / 悬疑 / 惊悚类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《心智相投》影评(一):"墓地中的泥土远比床单上的汗水让人倍感满足"

Nigel和Alex在彼此的试探,接触与了解中逐渐达到了like minds,即心智合一。Nigel所做的或者建议Alex去做的事,永远都是Alex在未来想做的。Nigel是个长着天使面孔的撒旦,他好像操纵了一切,甚至他的死亡。Nigel最后替Alex扣动了扳机,但是他并没有真正死去,他的灵魂同样活在Alex的身体里。他们已经心智合一。

《心智相投》影评(二):爱你爱到我即你

看完之后,觉得两小哥儿不谈个恋爱实在对不起观众,BGM我都想好了,《血腥爱情故事》。Nigel是我人生阅历中第一个真正意义上认识的病娇,完全符合我对这个词的所有幻想。【墓地里的泥土,远比床单上的汗水让人倍感满足】

对Nigel这种罂粟般的少年毫无抵抗力,黑发,苍白,红唇,阴郁,沉默寡言,有着解剖尸体的爱好,以及撩人于无形之中的不合群,尤其是对正在叛逆期的Alex来说,就是一份明知是毒却仍然止渴的药。

人性的恶劣在于一边义正言辞谴责着黑,一边按捺不住享受着白一点一点被黑浸染的过程。小雀斑演的Alex有着一双清澈无辜的眼睛,比琉璃要浅的绿,比大海要透的蓝,让人恨不得将里面的天真一点一点掰碎,想看他无助的哭泣。

可惜电影虽然给了你好想让他们俩谈个恋爱的错觉,但拍的却是正儿八经的思考人生。

一个人有没有可能操纵另一个人的思想。

看完这个问题我脑海中第一个浮现的却是“失控”:如行为艺术之母的玛丽娜•阿布拉莫维奇的0节奏,面对自愿承诺不追究责任的女艺术家观众无一例外“被”释放了内心的恶魔;如《浪潮》中聚集在一起高呼“正义”的学生们;或者历史上永远避讳语焉不详的打砸抢烧……

这些或许可以称之为思想的操纵,建立在群众基础之上的沉默螺旋导致一切通往不可控的纵,操持者只是一个引子,打开了人性的暗栓。

人性的有趣在于当你身处在大多数之中,你会拥有安全感,随即被大多数所裹挟。而你作为少数的异类的时候,则需要建立“众人皆醉我独醒”的一个信仰依靠,才能维持不被有意识的改变。因为你在寻找这样一个信仰的过程中你的主动改变将被潜意识有意遗忘。

Alex显然是一直被迫着在接受Nigel的思想,恐吓:沾有喜欢的女生血液的匕首,糖果:论文抓狂期如天神降临的资料和论述,分享秘密:黑暗曲折地下室里身处亮起一点火光,狭小的空间中被各种器具和图书挤满,两个少年隔着一小段昏黄对视,外面是黑夜下着大雨。湿漉漉的空气中很多事情就变得自然而然了。

比如说,接个吻,谈个恋爱什么的。咳。

Nigel显然深谙传销之道,经过一系列事情,他用自己的死将在边缘上摇摆不定的Alex推下悬崖。一个人愿意用生命来向你证明的,不只有爱情,还有信仰。至此,Alex彻底接受了Nigel关于骑士的那一套理论,并且忠贞不移。

关于宗教信仰,影片中其实有很多地方可以展开来讲,神学校、校长与警长所共同的圈子、Nigel的家庭成长等等。或许这样会让主题更加凸显,但导演只是将这一切都留在想象之中,于是我们搭乘着那句“你也喜欢历史吗?”上了火车,目不转睛地盯着两个少年的美色揣着一肚子的遐想,路过了车窗外的宗教墓地。

然后Nigel说:墓地里的泥土,远比床单上的汗水让人倍感满足。

于是瞬间释然了,毕竟谈恋爱什么的,哪有这样的心智相投来得刻骨。

《心智相投》影评(三):论一部电影是如何浪费内涵的

看够了“合体”“扑上去”“绝壁有奸情”等评论,我决定冷静一下,翻翻豆瓣,看看有没有大神为我解答对于这部电影的疑惑。没有。

好吧,为了等待大神出现的过程中其他跟我一样不是看电影只看脸和基情的人一点点小提示,我决定来大段引用百度百科给大家提供一点装逼段落(好几篇影评连逼都装不好)。

首先,电影中排练的舞台剧、主角常提到的“贝克特”是谁?(以下内容引自百度百科http://baike.baidu.com/link?url=vYfrQXLsYnHEk2ZY_cUx5Zx_tHLIUMGTLjupvjhoyxzMbDNpc5QRnOK1tWmhG7rzVuwT9WgAASBFUiREH5Djua并有补充知识,对科普不感兴趣的朋友可以跳过)

“圣托马斯·贝克特 Saint Thomas à Becket (1118年12月21日?—1170年12月29日)是英格兰国王亨利二世的大法官兼上议院议长(Lord Chancellor)

1161年4月18日,坎特伯雷大主教西奥伯尔德去世,

国王亨利二世决定不要接受教廷指认的大主教,而是由自己挑选一个(腐女也许会认为这里应该加上一个“基”)友人,既避免教廷把手伸进自己的地盘,更有助于巩固王权。他选中了他的密友贝克特。托马斯·贝克特并非什么宗教人士,在出任坎特伯雷大主教之前,他是国家重臣:大法官兼上议院议长。与亨利二世本是地地道道同一条壕沟的战友。亨利二世的儿子亨利小王甚至还曾经寄养在他家里,视他如父。”

总之,这位国王曾经的好基友为了证明自己的“正直”,开始跟国王作对,把原意是打击教会扶持王权的亨利气得要死,但是目前还没发拿他怎么样,于是跳过他回到原先目标,想出了一系列有关“教士犯法与庶民同罪”的规定。

那些教士又害怕又愤怒,原因大家可以去看一下《十日谈》。这本书揭露了教会的荒诞和教士的狐假虎威,如果有人质疑这本书的真实性,你可以通过教会的反应得出结论:大部分的教士都在反对这项规定的施行。

简单的逻辑推理你会发现,如果他们真的按照《新约》中耶稣基督的指导来办事,那他们会害怕审判吗?恐怕会早就叫嚣着审判,因为教士具有的特权显然不符合众生平等、“博爱”的要求,反而是“偏爱”。

同时,既然大部分的教士都有罪,那么这一系列规定施行就会开除甚至处死大部分的教士,教会的权利势必会遭到打击,因此教皇也坐不住了——“这一异动立即引起了教皇亚历山大三世的高度警觉,他派人向亨利二世游说,希望国王不要搞得教会太没面子。教皇的态度,亨利二世很是受落,向来使表示自己愿意采取更温和的态度。但贝克特大主教却异乎寻常地坚定,一丝让步的态度都没有。这无异于是往亨利二世这盆火上浇油。”同时作为大主教的贝克特还是没有一点让步。

所以憋屈的感觉自己被倒打一耙而且还被打得颜面扫地的亨利二世在后来召开一个会议通过了类似的《克拉伦登宪章》,并且得到了全体贵族的拥护,贝克特面对这样的压力只好对于宪章阳奉阴违。

亨利二世一想,你流氓?我比你更流氓!于是他捏造了一大把罪名把贝克特搞上了法庭,没收了他一切财产,此时的贝克特忙夹着尾巴逃到了欧洲大陆。

别忙,这货在自己往日的好基友要给小基友加冕的时候,教会开始朝廷谈判(之前亨利二世惹毛了教皇,而加冕又少不了教会的份儿,君权神授嘛,因此教会肯定会整出不少事儿来),贝克特居然趁乱跑回来又开始给国王添堵了:

“贝克特趁机重返英格兰,并且立即就着手处罚在过去数年间与国王来往密切的几位主教。 听闻这样的消息,亨利二世当场怒吼:“就没有谁能帮我摆脱这个胡闹的教士吗!”("will no-one rid me of this troublesome priest?")”

说了这么一大串,看官们(如果有的话)肯定以为我认为主角就是贝克特和亨利二世的代表了,结果,不是!

“国王的话被四位忠心耿耿的骑士听见了,他们私下决定要帮助国王排忧解难。他们骑马直奔坎特伯雷,先是要求贝克特大主教去向国王请罪,当大主教高傲地拒绝了这一要求后,这四位忠诚的骑士便毫不犹豫地一齐动手,把正要做晚祷的贝克特给宰了…… 这一天是1170年的12月29日,这四位因情绪冲动而青史留名的忠臣是雷菲茨、休德莫维尔、威廉特拉西、理查德布里托。麻烦的贝克特大主教终于彻底安静了,亨利二世的麻烦却还没了结。”

呵呵。

没错,两位主角是那些骑士的化身。

为啥我要讲前面那长长一段但是却与电影毫无关联的废话呢?因为这就是电影给我的感觉!!!!!!!!!!!

各位看官请不要着急,且听我细细道来。

简单地说,编剧选取他们俩作为骑士的化身,可能是为了像电影里说的一样“为了一种反抗暴政(教会)、信仰自由、同生共死的精神”,但是……电影里体现出来了吗?

我们先看第一点:反抗暴政。

艾莱克斯一开始的确很叛逆,反抗父亲权威,顶撞老师,质疑他说的事件背后的真相。但是叛逆等于反抗暴政吗?这到底是青春叛逆期的普遍现象还是?他揭露了理事会肮脏的权钱交易吗?为同学保守秘密了吗?看穿了那些道貌岸然的教师背后的愚昧贫乏的大脑和与之成反比的欲望了吗?……都没有。好吧,你觉得这就是反抗,那我们继续。

奈吉尔反抗了吗?他间接杀了自己的爸妈,艾莱克斯的好友以及亲手杀了他喜欢的女孩苏珊。这是反抗吗?不,这是“在追求一种永恒”。

听起来好像很牛逼的样子,但是,不是反抗,于是骑士精神只是突兀地让人一头雾水地提了几句,就忘掉了,完全没有刻在观众的心上,反而让没有看过英国历史的观众不明白为什么会突然提到这点。

我一开始以为他要表达的是“以死为美”,死亡才是永恒的状态,因为任何人都会走向死亡,但是不会有人以实体永生。

但是由于没有更清晰地表达出来,因此观众只看到了下一点。

的确,思想是可以永恒的,但一定要通过所谓的“心智相投”实现吗?其实不然,你可以看到,思想可以通过书本、电影、绘画……多种艺术形式传递,奈吉尔只不过采取了最极端的一种——死亡。然而“心智相投”也就是“like mind”真的是思想传递的意思吗?

其实又不然,而电影把两者混淆了。你看那位女医生在结尾的时候也说了,这是群体对个体的思想起到的效用从而达到的心智类似作用,从而诱发不同的个体说出相似的话语甚至做出相似的动作。

在这里我们可以看出编剧可能在心理学书上看到了这个概念,加上他历史学得不错于是激动地把他们联系在了一起并且迫切地想要表达出来,出于票房等原因为它添加了这许多因素结果就达到了这样一个让观众只关注演员的脸的效果。

呵呵。

回到上题,为什么我说电影把两者混淆了呢?你看,艾莱克斯反复独白说奈吉尔侵入了自己的思想,但是我们看到的现象是什么呢?他们做出了相同的举动吗?

一个叛逆,一个沉默。

一个追女孩,一个玩解剖。

说出了相似的话语吗?

没有,我看到的是艾莱克斯一直在抗拒奈吉尔的影响,他虽然同意跟他一起出去,但是始终表现出的是不信任的态度,在奈吉尔提出问题时保持沉默,在奈吉尔提出建议和邀请时拒绝和把他推开。

正常的相互影响也就是所谓的“心智相投”其实应该是很多的,我们在相同的教育背景和成长环境下会对某个问题作出相似的反应和思考,就像有时候你有时候会同时跟朋友说出一句一模一样的话一样。

导演和编剧却费尽心思把这些搞得玄而又玄,并且两人的相似性是在奈吉尔死亡后才凸显出来的,仿佛是艾莱克斯在“继承”他的思想。

真是形象刻画了nou zuo no die.

大家可以看到有多少因素被浪费了没有?除了以上我说的还有各种

最后还有一个因素:演员。

艾莱克斯的演员本身形象非常符合作为受到影响的“傀儡”的要求,厚厚的粉底还是BB霜之类的东西我也不懂反正把他画得如人偶般僵硬、五官突出、翻着塑料一般的光泽。

奈吉尔也不错,黑发白肤红唇,低头就是小受,抬头就是吸血鬼,妖媚众生。

但是本该易于被影响的艾莱克斯被塑造成了叛逆者。而众所周知,叛逆者是最难被影响的,他们本能就抗拒影响。

奈吉尔呢,成了诸多宗教神学和血腥的牺牲品。

总而言之,这部电影为了制造一种所谓的“悬疑、惊悚、恐怖、犯罪”的气氛,给电影添加了很多原本没有必要出现的宗教因素,其实添加是可以,但是要适度、且深度,如果没有能力像沉默的羔羊那样同时驾驭多种因素,那么最好还是专注于一个主题,同时对于其不断深掘并引起观众的思考,才是真正的好电影,而不是给观众灌输一些没头没脑的知识,反而让人不知所云,电影也失去了其具有的“造梦”内涵。

《心智相投》影评(四):没看懂的我来解释

所谓LIKE MINDS,在影片的最后ROWE给出了一个比较学术的解释,即胁迫欲、控制欲或者是支配欲会使一个个体对他同伴的心智产生支配性影响,这个过程会产生一系列后果,会使两个人有同样的想法、念头,以及其他相似的心智,这种影响会逐渐增强,产生心智相投的现象。在场的各位心理学同行给了ROWE毫不吝啬的掌声,让她好不得意。只是插在她挡风玻璃上的那张卡片让她感觉到事情的不对劲,麦肯锡警官带她来到墓地之后,她终于知道原来ALEX这个小混蛋狠狠的涮了她一把。这回她终于明白了ALEX所谓的NIGEL的到了永恒究竟指得是什么。

你看着ALEX的眼睛能想到的就是我应该相信他,相信他所说的一切。是的,他说的一切都是真实的,确切发生过的,当NIGEL握着ALEX的手抠动扳机时我想ALEX受到的惊吓也确实是不一般的。只是……过去的虽然经过去,肉体上受到的折磨会留下疤痕,精神上的影响也能产生融合。

ALEX是典型的青春期男孩,叛逆不羁同时又热情奔放,渴求知识的同时却又不墨守成规,对于事物有着自己的想法,正是因为如此他在纳森教授课上有了那番大胆的言论,也是由此使得NIGEL脑中的JACK逐渐成形。LIKE MINDS在初期是不可能仅仅借由一个人的行为或思想来引发另外一个个体的同化,如果不是ALEX起先对于NIGEL的格外注意,我想NIGEL也不会轻易的对ALEX造成影响。这就好比是精神医疗中常用的催眠术,不是所有的人都适合催眠术,只有潜意识里接受这种催眠的人才有可能比较容易进入半梦状态从而引导出平日里积郁在心里的种种。 当然NIGEL也不仅仅对ALEX进行精神引导或者同化,他同时用行动去改造ALEX,奉行大棒与蜜糖共享的常用政策。所以当乔什伸手向NIGEL求救的时候,被ALEX揍的鼻血横流的NIGEL可以残忍地看着他跌落下快速行进的列车,NIGEL回眸一笑时恰似冷风起,让ALEX害怕的要死,他决计不会想到现世报会来得如此之快。之后NIGEL又没事儿人似的帮着ALEX拿到一个99分。NIGEL就是如此般一步步将ALEX引入他所在的世界,将JACK植入ALEX的脑中。ALEX对ROWE说过:如果我有罪,也是因为与NIGEL太接近了。

爱与恨的交织,情与仇的纠缠让ALEX欲罢不能,明知那是个恶魔似的存在,却依旧飞蛾扑火般走向那个注定的结局。

凤凰涅磐得到永生,恶魔往生之后会得到什么?

当NIGEL掏出所有人都找寻不到的红宝书,将自己经历的一切也贴入其中,合上书塞进包里,拎上自己的行李,踏上了寻找下一任JACK的旅程。

这便是NIGEL得到的。 ------------------剧情的分割线-------------------------

正如其他豆友所说这是不典型的英式惊悚犯罪类电影,一如英国整年阴雨的天气,电影本身呈现出来的色彩也是暗沉,阴郁。影片一开始是ALEX的口述,平淡冷静,画面一转就是**局的询问室,而后在ROWE和ALEX的一问一答中一片片拼接出了影片的面貌。循规蹈矩,据理清晰,像NIGEL制作动物标本时将剧中人物剖析干净:善良的、邪恶的、正义的、爱心的、残酷的、无情的……

演员的表演亦十分到位,实话实说我是冲着美少年去的,可美少年恐怖起来一样骇人。扮演ALEX的演员Eddie Redmayne将ALEX在心境上的转换表演的相当自然,从不屑到惊恐、从迷惑到畏惧、再由不齿到最后的沉沦。而另外一位美少年Tom Sturridge透着一股子倔犟,要不是崇尚自残亚文化,估计也是一个位好好学习天天向上的乖乖美丽好小孩,他将NIGEL阴狠表现的入木三分,他不张扬,但是所拥有的影响却不可小觑。两位年轻演员的彼此较真让影片很是精采。 解惑:

1.。。。。。。。 **并没有找到ALEX枪杀NIGEL的直接证据,仅仅凭借ALEX衣服上找到的枪击后遗留下来的弹药粉末是不可能对ALEX进行定罪的,这也是为什么麦肯锡警官会找到ROWE来,希望通过心理诱导的方式使得ALEX认罪。事实上无论怎么ALEX最终都是会被释放的,或者没有证据,或者是把医生忽悠过去。虽然医生ROWE被忽悠了,但是我们一样也能看到ALEX所说的都是事实他一句谎话都没有说。正如季羡林老师说的那样:谎话全不说,真话不全说。ALEX并没有向ROWE交待他已经被NIGEL同化了。这也是为什么最后ROWE低声咒骂ALEX的原因。放虎归山阿~祸害人间阿~

《心智相投》影评(五):Like Minds-灰暗的信仰

第一次写影评,不知道要怎样写,以前喜欢看的就是漫威那种有特效有超级英雄的影片,对电影历史的理解也很浅白,这次决定在2017年多看些有剧情的电影,尝试着写写影评。

这部是偶然看到是小雀斑演的,就看了,真是很吸引人。最开始看Nigel的时候,真觉得他唇红齿白,尤其是他的眼神,在看Alex的时候,真的很深邃,像是要把他吸引到自己的身边,当然他成功了。最开始我没有看简介,单纯的以为他们俩要发生点情感上的故事,纯粹的校园青春片,然而当Alex的好朋友即将摔下火车,Nigel却见死不救的时候,觉得这个少年散发着一股死神的气息。随后的剧情也印证了这点,用手术刀,病态的解剖尸体,病态的信仰,即使自我毁灭也要把信仰给予继承者。

不过最开始,我总觉得Alex对心理医生说的话都是臆想出来的,即使真有Nigel这个人,他只是单纯的受害者,严重的精神疾病使Alex人格分裂,一边是邪魅的Nigel,一边是迫于无奈的Jack。最后他成功的逃脱了法律的制裁,走上了新的历程。但是后来想想,Alex是不会解剖的,那就是Nigel把Alex带上了自己要走的路,Nigel用自己的死让Alex成为这个信仰的继承者,虽然在此之前Alex一直是抗拒的,但是是他的死成功的让这个天才少年觉醒了。

看这部剧时,真心觉得家庭对一个少年的重要性,扭曲的教育培养出来的都是一群高智商的精神病人,少年们最需要的是爱,是呵护。即使Alex的爸爸最后承认只想让Alex好好的,但是思想一旦形成,就难以挽回,Alex最后还是会恨他的爸爸,没有任何留恋的走上了自己选择的不归路。

其实也有不理解的地方,为什么那个警官一定要给Alex定罪,是认清了他的真面目,还是想隐藏点什么,他是反对那个俱乐部还是也同样有种信仰,总觉得他的行为很怪异。有机会再看一遍吧,还是不错的。

《心智相投》影评(六):论一部电影是如何浪费内涵的

看够了“合体”“扑上去”“绝壁有奸情”等评论,我决定冷静一下,翻翻豆瓣,看看有没有大神为我解答对于这部电影的疑惑。没有。

好吧,为了等待大神出现的过程中其他跟我一样不是看电影只看脸和基情的人一点点小提示,我决定来大段引用百度百科给大家提供一点装逼段落(好几篇影评连逼都装不好)。

首先,电影中排练的舞台剧、主角常提到的“贝克特”是谁?(以下内容引自百度百科http://baike.baidu.com/link?url=vYfrQXLsYnHEk2ZY_cUx5Zx_tHLIUMGTLjupvjhoyxzMbDNpc5QRnOK1tWmhG7rzVuwT9WgAASBFUiREH5Djua并有补充知识,对科普不感兴趣的朋友可以跳过)

“圣托马斯·贝克特 Saint Thomas à Becket (1118年12月21日?—1170年12月29日)是英格兰国王亨利二世的大法官兼上议院议长(Lord Chancellor)

1161年4月18日,坎特伯雷大主教西奥伯尔德去世,

国王亨利二世决定不要接受教廷指认的大主教,而是由自己挑选一个(腐女也许会认为这里应该加上一个“基”)友人,既避免教廷把手伸进自己的地盘,更有助于巩固王权。他选中了他的密友贝克特。托马斯·贝克特并非什么宗教人士,在出任坎特伯雷大主教之前,他是国家重臣:大法官兼上议院议长。与亨利二世本是地地道道同一条壕沟的战友。亨利二世的儿子亨利小王甚至还曾经寄养在他家里,视他如父。”

总之,这位国王曾经的好基友为了证明自己的“正直”,开始跟国王作对,把原意是打击教会扶持王权的亨利气得要死,但是目前还没发拿他怎么样,于是跳过他回到原先目标,想出了一系列有关“教士犯法与庶民同罪”的规定。

那些教士又害怕又愤怒,原因大家可以去看一下《十日谈》。这本书揭露了教会的荒诞和教士的狐假虎威,如果有人质疑这本书的真实性,你可以通过教会的反应得出结论:大部分的教士都在反对这项规定的施行。

简单的逻辑推理你会发现,如果他们真的按照《新约》中耶稣基督的指导来办事,那他们会害怕审判吗?恐怕会早就叫嚣着审判,因为教士具有的特权显然不符合众生平等、“博爱”的要求,反而是“偏爱”。

同时,既然大部分的教士都有罪,那么这一系列规定施行就会开除甚至处死大部分的教士,教会的权利势必会遭到打击,因此教皇也坐不住了——“这一异动立即引起了教皇亚历山大三世的高度警觉,他派人向亨利二世游说,希望国王不要搞得教会太没面子。教皇的态度,亨利二世很是受落,向来使表示自己愿意采取更温和的态度。但贝克特大主教却异乎寻常地坚定,一丝让步的态度都没有。这无异于是往亨利二世这盆火上浇油。”同时作为大主教的贝克特还是没有一点让步。

所以憋屈的感觉自己被倒打一耙而且还被打得颜面扫地的亨利二世在后来召开一个会议通过了类似的《克拉伦登宪章》,并且得到了全体贵族的拥护,贝克特面对这样的压力只好对于宪章阳奉阴违。

亨利二世一想,你流氓?我比你更流氓!于是他捏造了一大把罪名把贝克特搞上了法庭,没收了他一切财产,此时的贝克特忙夹着尾巴逃到了欧洲大陆。

别忙,这货在自己往日的好基友要给小基友加冕的时候,教会开始朝廷谈判(之前亨利二世惹毛了教皇,而加冕又少不了教会的份儿,君权神授嘛,因此教会肯定会整出不少事儿来),贝克特居然趁乱跑回来又开始给国王添堵了:

“贝克特趁机重返英格兰,并且立即就着手处罚在过去数年间与国王来往密切的几位主教。 听闻这样的消息,亨利二世当场怒吼:“就没有谁能帮我摆脱这个胡闹的教士吗!”("will no-one rid me of this troublesome priest?")”

说了这么一大串,看官们(如果有的话)肯定以为我认为主角就是贝克特和亨利二世的代表了,结果,不是!

“国王的话被四位忠心耿耿的骑士听见了,他们私下决定要帮助国王排忧解难。他们骑马直奔坎特伯雷,先是要求贝克特大主教去向国王请罪,当大主教高傲地拒绝了这一要求后,这四位忠诚的骑士便毫不犹豫地一齐动手,把正要做晚祷的贝克特给宰了…… 这一天是1170年的12月29日,这四位因情绪冲动而青史留名的忠臣是雷菲茨、休德莫维尔、威廉特拉西、理查德布里托。麻烦的贝克特大主教终于彻底安静了,亨利二世的麻烦却还没了结。”

呵呵。

没错,两位主角是那些骑士的化身。

为啥我要讲前面那长长一段但是却与电影毫无关联的废话呢?因为这就是电影给我的感觉!!!!!!!!!!!

各位看官请不要着急,且听我细细道来。

简单地说,编剧选取他们俩作为骑士的化身,可能是为了像电影里说的一样“为了一种反抗暴政(教会)、信仰自由、同生共死的精神”,但是……电影里体现出来了吗?

我们先看第一点:反抗暴政。

艾莱克斯一开始的确很叛逆,反抗父亲权威,顶撞老师,质疑他说的事件背后的真相。但是叛逆等于反抗暴政吗?这到底是青春叛逆期的普遍现象还是?他揭露了理事会肮脏的权钱交易吗?为同学保守秘密了吗?看穿了那些道貌岸然的教师背后的愚昧贫乏的大脑和与之成反比的欲望了吗?……都没有。好吧,你觉得这就是反抗,那我们继续。

奈吉尔反抗了吗?他间接杀了自己的爸妈,艾莱克斯的好友以及亲手杀了他喜欢的女孩苏珊。这是反抗吗?不,这是“在追求一种永恒”。

听起来好像很牛逼的样子,但是,不是反抗,于是骑士精神只是突兀地让人一头雾水地提了几句,就忘掉了,完全没有刻在观众的心上,反而让没有看过英国历史的观众不明白为什么会突然提到这点。

我一开始以为他要表达的是“以死为美”,死亡才是永恒的状态,因为任何人都会走向死亡,但是不会有人以实体永生。

但是由于没有更清晰地表达出来,因此观众只看到了下一点。

的确,思想是可以永恒的,但一定要通过所谓的“心智相投”实现吗?其实不然,你可以看到,思想可以通过书本、电影、绘画……多种艺术形式传递,奈吉尔只不过采取了最极端的一种——死亡。然而“心智相投”也就是“like mind”真的是思想传递的意思吗?

其实又不然,而电影把两者混淆了。你看那位女医生在结尾的时候也说了,这是群体对个体的思想起到的效用从而达到的心智类似作用,从而诱发不同的个体说出相似的话语甚至做出相似的动作。

在这里我们可以看出编剧可能在心理学书上看到了这个概念,加上他历史学得不错于是激动地把他们联系在了一起并且迫切地想要表达出来,出于票房等原因为它添加了这许多因素结果就达到了这样一个让观众只关注演员的脸的效果。

呵呵。

回到上题,为什么我说电影把两者混淆了呢?你看,艾莱克斯反复独白说奈吉尔侵入了自己的思想,但是我们看到的现象是什么呢?他们做出了相同的举动吗?

一个叛逆,一个沉默。

一个追女孩,一个玩解剖。

说出了相似的话语吗?

没有,我看到的是艾莱克斯一直在抗拒奈吉尔的影响,他虽然同意跟他一起出去,但是始终表现出的是不信任的态度,在奈吉尔提出问题时保持沉默,在奈吉尔提出建议和邀请时拒绝和把他推开。

正常的相互影响也就是所谓的“心智相投”其实应该是很多的,我们在相同的教育背景和成长环境下会对某个问题作出相似的反应和思考,就像有时候你有时候会同时跟朋友说出一句一模一样的话一样。

导演和编剧却费尽心思把这些搞得玄而又玄,并且两人的相似性是在奈吉尔死亡后才凸显出来的,仿佛是艾莱克斯在“继承”他的思想。

真是形象刻画了nou zuo no die.

大家可以看到有多少因素被浪费了没有?除了以上我说的还有各种

最后还有一个因素:演员。

艾莱克斯的演员本身形象非常符合作为受到影响的“傀儡”的要求,厚厚的粉底还是BB霜之类的东西我也不懂反正把他画得如人偶般僵硬、五官突出、翻着塑料一般的光泽。

奈吉尔也不错,黑发白肤红唇,低头就是小受,抬头就是吸血鬼,妖媚众生。

但是本该易于被影响的艾莱克斯被塑造成了叛逆者。而众所周知,叛逆者是最难被影响的,他们本能就抗拒影响。

奈吉尔呢,成了诸多宗教神学和血腥的牺牲品。

总而言之,这部电影为了制造一种所谓的“悬疑、惊悚、恐怖、犯罪”的气氛,给电影添加了很多原本没有必要出现的宗教因素,其实添加是可以,但是要适度、且深度,如果没有能力像沉默的羔羊那样同时驾驭多种因素,那么最好还是专注于一个主题,同时对于其不断深掘并引起观众的思考,才是真正的好电影,而不是给观众灌输一些没头没脑的知识,反而让人不知所云,电影也失去了其具有的“造梦”内涵。

《心智相投》影评(七):潜藏的反社会人格

看完电影的时候是凌晨三点。很多时候,有些对自己所度过的人生的想法都是来自于这个时间段。现在想来,自己一直坚持的事情并不多,看电影算是一个。

上高中的时候经常把写日记当成在写一部自己的自传体小说——那些自己遇见的人,经历的事情会话费大量的时间去细细的描述记录。当我看见Nigel的一摞笔记里面细小精致的文字和素描的时候,我只是感觉到了他对他所热爱与执着的事情的狂热。

然而我们有的时候都会以长大,变得世故为借口,放弃别人看着很幼稚或者不符合现代社会所谓的价值的事情。那些我们曾经坚持的事情。

我想,我小时候存在的偏激与狂热,就是在高中快毕业的时候,坐在窗台上,想象自己从四层楼的高度,跳下去会是什么样子。

再往前推,父母撕掉了我的小说,砸烂了我的手机和MP3,(不听东西睡不着觉,为了缓解压力晚上都是插着耳机听音乐睡觉)我当时看着已经变成垃圾碎纸的精神支柱,我一边哭一边说对不起。

还有一次,他们逼我把自己的小说撕掉。

那像是一次谋杀。

那段时间,应该是自己脑子里面谋杀情节最多的时候。

如何布置现场,如何建立不在场证据,如何毁尸灭迹。

这些知识,都要感谢我在公检法工作的亲戚们。

有些事情,是与生俱来。

如果可以,我也可能会成为狂热的宗教分子。

如果可以,我应该也是一个杀人好帮手。