《塞尔登的中国地图》是一本由[加] 卜正民著作,中信出版社出版的平装图书,本书定价:42,页数:252,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《塞尔登的中国地图》读后感(一):历史里的中国地图

从一开始,这就不是一个寻宝的故事,对寻宝故事套路烂熟于心的我一脸惊诧。地图不和宝藏一起捆绑,怎么能勾起读者强烈的好奇心,又怎么保证一本书的销量呢?边看这本书我边思索着这个问题,终究没有找到答案。也许,地图不一定非要和宝藏捆绑在一起才能落入俗套;也许,地图也有他自己的独特的美和智慧能够足够吸引人;也许,我们抱着从新阅读历史的心态就能找到那颗安详的心。人生并不一定总是寻找答案的过程,也许还有一种云淡风轻的生活方式。这本《塞尔等的中国地图》,或许就选择了这种云淡风轻的方式。

对于中国的过往历史的兴趣,让我对这本书产生了极大的热情。我很好奇第一个去英国、去美国的中国人如何认知这个除了天朝之外的其他番邦,也很好奇外国人如何看待这个黄皮肤黑眼睛外加大辫子的中国人。这个好奇在本书中没有得到最大的满足,也是给中国地图的揭秘做了最完整的铺垫:最早的中国地图是怎样的?他到底有多少秘密不为世人所知?他与《华夷图》和《禹迹图》有什么不同?又与《水经注》里记载内容的到底多少是相符的?种种的疑问带领这我去阅读这本书,也想要通过文字的线索去解读心中的疑惑。

一般的,外国人讲故事逻辑性很强。体现在这本书里面的形式就是前面两个章节看起来毫无意义,甚至连最基础的背景介绍都算不上。当你读完整本书之后,你会发现你错了,错的很离谱;前面两张的逻辑不仅仅是介绍塞尔登的个人经历和中国的地图在异国他乡的遭遇,更多的是为后文塞尔登地图的秘密做伏笔;在你读到“塞尔登地图的秘密”的时候,你又会有种恍然大悟的感觉:啊,原来,是这样的啊。一切秘密解开的时候,所有的惊叹都显得毫无意义;塞尔登地图则让这个惊叹有一个重生的慰藉,让你重返地图的来龙去脉,让你了解地图本身是个传播介质,大西洋的秘密才是真正的永恒主题。

这张以海洋为中心的中国地图在中国历朝历代都不曾是主流的身影和形式,虽在英美被誉为和美国建国地图相媲美的尊贵,但在中国却从来没有得到应有的尊重和重视。即使这幅地图里藏着中国南海的真正主权分割细节,但也不至于作为外交辞令的有理证据而倍加珍视。这个地图与中国人或许毫无意义,甚至可以说连最普通的现代中国地图都比不上,但其在历史上产生了如此奇妙的旅程,形成了这本书的精彩纷呈。海洋中心论不曾占据中国历史发展主流意识形态,也不曾得到足够的重视,甚至塞尔登人热衷的《海洋法》在中国也是一个不太得到认可的辞令,我们如何去认识海洋的价值?

认识很重要,不仅仅关乎主权,更关乎未来。对塞尔登地图的认识,很大程度上需要重新认识中国历史。这本书很好的帮我理解了中国曾经有这样一幅地图,他以海洋为地理中心,把最初的疆域刻画在可以长久保存的木质器材上,长时间的流传增加了这幅地图本身的价值,但他自身所蕴藏的知识财富、历史瑰宝更是我所希望挖掘和发现的。作者本人是汉学家,对中国历史有绝对的痴迷和专业的掌控,阅读此书给了我一个重新认识中国的机会。本书写作手法新奇、写作思维清晰、逻辑性很强,没有落入南海之争的俗套,不媚俗,专心的讲解塞尔登的地图和这幅地图所带来的思考与启示,对于那种正真喜欢读历史的人来说,无意迎合了他们的求知欲。

对一些纯历史的东西,很少有人能提得起兴趣读下去。这本书中前面部分精彩纷呈,中间揭秘塞尔登历史的部分则稍显拖沓;为中国地图的揭开重重迷雾埋下伏笔的塞尔登的历史,给了中国地图的秘密添加些许花絮;在最后重述秘密的过程中,无疑又回到了最初的沉寂和冷清——答案显而易见,揭秘的最终总是心如止水。笑看风云变幻,历史不仅仅是伟大人物上演的精彩戏码,更是我们了解过去重新规划未来的绝佳教师,他教会我们兴亡更替的哲学道理,更是让我们明白冷静和理智才能做出自己最正确的判断。读这本《塞尔登的中国地图》不仅能读到不一样的中国历史,更能知晓那些曾经的智慧在现今社会的巨大影响力。

《塞尔登的中国地图》读后感(二):巧妇怎为无米之炊 ——评《赛尔登的中国地图》

一、巧妇敢为无米之炊

2015年9月,加拿大著名汉学家卜正民的《赛尔登的中国地图——重返东方航海大时代》中文版与读者见面。我是从某个社科微信公众号中得知本书的相关信息,于是双十一“剁手”的时候就顺便捎了一本。这是一本不会让人失望的书。卜正民是加拿大著名汉学家,师出名门,曾在著名汉学家李约瑟的指导下负责《中国的科学与文明》第七册的编写。长期以来,卜式主要以明清史研究为志向进行学术研究。

读《赛尔登的中国地图》之前,我只知道卜氏还写过一本书,叫《杀千刀:中西视野下的凌迟处死》(商务印书馆,2013年6月)。《杀千刀》与史景迁的《王氏之死》(广西师范大学出版社,2011年9月)相类,都是从一个很小的历史细节切入,深入考察中西文化差异,解读中国历史。事实上,关于《杀千刀》一书我也只是看过观点摘要,并未通读全书,因而不是很了解卜式的写作风格。

初看书名《赛尔登的中国地图》,许多人可能以为这是一本关于藏宝或海盗轶事的小说;待到细看副标题“重返东方航海大时代”时,读者才回过神来,这是一本关于中西关系史的严肃历史著作。通读《赛尔登的中国地图》一书,首先不得不佩服作者的文笔以及讲故事的能力。卜氏作为文学出生的汉学家(哈佛文学硕士,哲学博士),对文字的运用可谓如火纯清,虽然翻译的部分句子不是很顺畅(英语水货一枚,专就翻译的中文语句而言),但这丝毫不影响本书的趣味性。

本书的卓越之处不仅在于文字的优美,还在于作者的独特视野和野心。常人在面对一幅地图时,纵然有再多的感慨,不过写一篇考证论文。在卜正民笔下,竟成了一本让人读起来兴趣盎然的历史著作,不得不由衷的佩服作者的史学功底。历史学研究强调一份史料说一分话。在有限的资料内,写成一本书,可谓巧妇难为无米之炊。然而,卜正民就敢为无米之炊,跳脱地图的局限,以地图为引子,讲述了东西方航海大时代,全书却从未脱离地图本身,在经过一番研究探讨之后,最终又回到地图本身,解开赛尔登地图不为人知的秘密与细节。

二、文正则自引人入胜

卜氏的书不长,全书共14万余字,然本书可谓有图有真相,段段成文章。全书共分为八章,外加结语部分,各章之间环环相扣,又各成一体。解读过程中,卜氏以严谨科学的态度,小心翼翼的求证,大胆的假设,虽然文中也有许多主观臆断,但读者并不会怀疑其解读的独到以及合理性。

本书第一章,赛尔登开门见山的向读者介绍了“赛尔登中国地图”的由来及历史。这是一幅出版四百余年,尘封了三百余年的独一无二的中国地图。为什么说它独一无二的呢?其一,是因为这幅地图没有副本,仅此一份,其他书籍上并没有引用过本图;其二,这是一幅中国人绘制的地图,但它却与以往的中国地图制图体例迥然相异,赛尔登的中国地图并不是以当时明朝本土为中心,而是以南海为地图中心。赛尔登中国地图是一幅航海,而且是特约定制的,别无副本。

本书的第二章,卜式向我们介绍了地图的拥有者,海洋国际法的权威赛尔登的生平。卜正民用近似小说般的叙述手法向读者展现赛尔登的贡献,他与格老秀斯的惺惺相惜,以及他如何将地图捐献给牛津大学的博德利图书馆。第三章,介绍了给地图做注的两位关键人物。其一是坎特伯雷大主教、牛津大学校长威廉·劳德;其二是第一位到达英国的中国人沈福宗,一位来自中国的天主教徒。用一句话概括:一幅地图引发的中英首次学术交流合作。第四章,卜正民将视线拉回东方的航海时代,带领读者了解地图背后的历史。讲述了约翰·萨利斯与倭寇海盗李旦之间的故事,以及海禁背景下的海上商业角逐。直到本书的五、六、七章,又回到地图本身,作者才开始正儿八经的学术研究。卜正民通过研究罗盘、星相、航海技术、航海经验,逐一解读了地图文本所蕴藏的密码,为最后一章破译地图的秘密做铺垫。本书第八章,作者开始解开关于地图的秘密,得出结论。

——————

微阅读时代,很少有人认真啃一本书。我们已经习惯抱着不求甚解便知足的态度去读书。普通大众很少涉猎专业的学术著作,专业领域内的学者对待大多数的学术著作而言,基本看看前言、目录、后记,囫囵吞枣了解下基本观点足矣。然而《赛尔登的中国地图》却让我忍不住花了四个小时一口气读完,让人一发不可收拾又意犹未尽。读卜式的书就像在阅读推理小说,看完这一章急切的想知道下一章讲什么,大有“好学如好色”的赶脚。上一本让我这般沉醉的历史著作,是美国汉学三杰之一,孔飞力教授的《叫魂:1768年中国妖术大恐慌》。那时正值研二,被书名所吸引,遂向同学借来一览,不晓一发不可收拾,从早至晚,读罢意犹未尽。心想国内的历史学者何时能出一本让人一口气读完的严肃历史著作。

评价卜正民的著作,首先是文笔优美,即使是在翻译语境下读起来也完全没有违和感。其次是著作的写作结构布局,环环相扣。恰如推理小说,一步一步引人入胜,最终解开地图的秘密。最后是作者深谙现代人的阅读习惯,将学术与趣味糅合,将碎片化的信息重新建构,在夹叙夹议、研究&描述中完成了本书的写作,真正达到了文正自引人入胜的效果。

三、他山之石可以攻玉

在这里我并不想过多的谈论书本的主体内容,这将会过度“剧透”。我想借由卜氏的书谈谈历史的叙述以及话语权问题。根据以往的经验,我们可以很轻易的得出结论:历史的叙述属于作为个体的每个人,而历史叙述的话语权则更多的掌握在被称为历史学家的群体手中。

我们所处的时代深受后现代史学的影响,这个时代每个人都可以是历史的记录者。人们都通过文字、图像、视频讲述自身的故事,每个个体都是自我乃至他者史料的记录人;人人都可以根据自己的见解解读历史,乃至建构历史。在以上情况下,历史学家的叙述话语权就受到极大的打击。事实上,近代西学东渐以来,新科学就逐渐突破、瓦解了传统的“经史子集”知识结构,历史学学科的地位就在不断的下降;现代社会,受信息爆炸及后现代史学的冲击,今日的历史学仍在衰落的过程中。如果历史学家们固守过往的经验,沉浸在细节考证、宏大理论叙述、以及严肃的学术小圈圈内,历史学会因为固步自封,丧失基本受众面而走向进一步的衰落。并不是说细节考证和宏大理论叙述、以及严肃的学术态度不可取,而是历史学者不能仅仅关注历史学主体的自身,还要关注作为知识传播的历史学客体。学历史的人多有这样的体会:严肃的历史学术著作少有人问津,基本都是一版一印,多半还卖不出去,其受众面尚不能涵盖历史学界本身,多半只能在某个学术领域内流传,只有称之为经典的著作才有可能突破学术领域,能影响到大众的历史著作更是寥寥。

在这个意义上,历史著作的叙述的可靠性、可读性、就变得尤为重要。历史学相关的学术成果如能在叙述手法上下功夫,将趣味性及学术性融为一体,那么历史著作的受众面将突破自身的学术小圈子,影响更多的人。历史学者的话语权将成倍扩大。历史著作的严谨与可读性合一,有效的宣传了历史学者的理性观点,随意的解读、结构历史情绪就会降温,这也将有效的抵抗后现代主义史学对传统史学的冲击。

受制于学科特点,历史学科不可能像某些人文学科,可以用理论来支撑论点本身。历史学必须建构在有一分史料说一分话的基础之上,故而一个严肃的历史学者一年发表10篇以上的历史学论文,可以用极端高产来形容,当然目前学界也有许多“严肃”过度的学者轻易突破这个标准。一般而言,一个历史学者一年至少会写上几篇文章,如果能将这几篇文章用心打磨一番,写个趣味版发表于博客、论坛、或微信平台等相关新媒体,扩大历史学的影响。

在这一点上,目前国内的学者基本没有做好。虽然我们也有许多趣味性的历史期刊杂志,但学术性又很难得到保证。做的比较好的有,如《文史知识》,但终究比较少。推及历史学专著基本就没有了,前几年流行的《五胡录》、《明朝那些事儿》等历史著作为我们所知,但上述基本属于将现有的学术成果作趣味性解读,或者压根就没体现学术成果。虽然西方也有许多学究气质的学术专著,但西方学者在历史学叙述方法上还是比较多元的,就历史学叙述的方法而言,向西方史学同行的学习依旧任重道远。

《塞尔登的中国地图》读后感(三):一张400年前南海航海图里的秘密

2003年,美国国会图书馆花费1000万美元收购了一副1507年绘制的世界地图,因为在这幅地图里,第一次用“America”来表述美洲。塞尔登地图,表明在欧洲大航海时代之前,南海的商业航行活动已经繁荣了很长时间,不论是商业活动的建立,还是航线的完善,在东南亚贸易体系中,都处于主导地位。

“塞尔登地图”是一张关于中国南海的地图,2008年被发现于牛津大学柏德利图书馆,它以捐赠者约翰.塞尔登(John Selden)命名:1659年,塞尔登去世后,根据遗嘱,其私人藏书连同这幅地图捐献给了牛津柏德利图书馆。17世纪末,这幅地图被“遗忘”在地下室仓库的角落,在尘封了300年后,再次被世人发现。

这幅地图之所以吸引作者的注意,一,其涉及面积之广泛,远远超过同时期其他中国地图,不仅有中国大陆,还有日本和东南亚诸国;二,其中心位置是中国南海的海洋部分,和以“中国”为中心的传统地图布局相悖;三,它看起来太过熟悉,不但采取上北下南的格局,和现代海岸线吻合度高,而且地图里出现了比例尺;四,地图里标注的航线相当精确,不但有罗盘数据,而且还考虑了磁场偏角。一句话,它太接近于400年后的我们对于地图的认知。

为了解开地图中隐藏的秘密,作者的故事从其捐赠者塞尔登讲起,律师出身的他,在为公司书写关于海洋权利书籍的过程中,对东方语言和文化产生了兴趣,这也是他在遗嘱中单独把这幅地图列出来的原因;之后对地图做深入研究的人是柏德利图书馆长、东方语言学者海德,沈福宗的到来,不但让他有机会接触“纯正”的东方语言,还和沈一起对图书馆保存的中文资料进行整理,也包括对地图的详细讨论;地图如何远渡重洋从亚洲来到欧洲,就需要从当时欧洲公司尝试在亚洲开展贸易说起,中国市场迟迟打不开,日本的贸易点也进展不顺利,在欧洲公司枪炮的胁迫下,东南亚的香料贸易进行的如火如荼;另外,地图上的元素,也有许多故事可供发掘,比如中国罗盘在航海图中的使用,如何从中国人自己的角度看待中国陆地以及周围的海洋等;明朝禁海了很长时间,但走私活动终究无法杜绝,为此催生出一批冒险的商人如李旦,海路走私,一份详细的航海图必不可少,而且作为商业机密,这样的线路图往往只保存在重要人物手里。

做了这么多的资料铺垫,作者的结论是,这是一份航海图,是以商业的视角来看海洋,所以作为陆地的中国和东南亚各国,就被放在了地图的四周,“中国并不是重点,却是一个起点”。虽然不清楚绘图者是谁,当从“比例尺”可以看出,它是参考了当时西方地图的绘图技法。绘图者并不关心作为政治的中国,地图的出发点是海洋,它“只是一个航海图,告诉商人该把船只开到哪里”。

去年读过卜正民的另外一本书《秩序的沦陷》,作者很擅长挖掘资料,并把它们组织出一系列故事。本书也一样,从一张地图里不但挖掘出六个“秘密”,还结合当时的历史背景,把主要人物梳理的很清晰,比如李旦,就只介绍他在日本和欧洲公司的代表进行“周旋”并从中获利,对于其海盗行径以及其继任者郑芝龙,都是一笔带过。

作者在本书序言里提出一个“疑问”:这张400年前的地图里,包含了很多南海相关的信息,当局会不会也像美国国会那样,高价收购,然后以此作为宣布某些主权的依据?这个问题倒是很有趣。另外,探索地图里的秘密,有种《达芬奇密码》电影的味道,如果能据此改编成电影,再加入历史悬疑,比如最终航线指向那位失踪的明建文帝,也许是个不错的题材。

《塞尔登的中国地图》读后感(四):明末东西洋华夷杂事小考(2017年第27本读书札记)

因为近期比较喜欢大航海时代东西方交流的历史,所以接着把这本书的下半部读完了。书的内容比较简单,是身为汉学家的作者对一副中国古地图的方方面面的考据。但这幅地图的缘起还是挺有意思的。2008年,英国牛津大学鲍德林图书馆在清理馆藏时,意外发现了一幅古老的中国航海图,这幅绘制于16世纪末到17世纪初的中国明代绢本彩绘地图,大约在1654年被在英国议会负责海外贸易事务的律师约翰·塞尔登(John Selden)从英国东印度公司收购,5年后,由他捐赠给鲍德林图书馆。

关于书的部分我就讲的这,下面我讲讲由书中一些内容引申出来的明末东西方交流的趣闻。

之前跟大家分享过葡萄牙对东方贸易的垄断历史。但后起之秀海上马车夫荷兰在亚洲水域屡屡挑战葡萄牙的地位。万历二十九年(1601年)9月,荷兰战船“阿姆斯特丹”号和“戈乌达”号以及一只双桅小船进犯澳门。17名荷兰水手被葡萄牙人处死。两国这梁子就算结下了。

为报复上述事件,1603年2月。一艘葡萄牙船“圣凯瑟琳号”(Santa Catharina)在亚洲海面被荷兰的联合东印度公司捕获。

《塞尔登的中国地图》读后感(五):卜正民的以小见大

不知道为什么,卜正民(Timothy Brook)的书最近有点小火爆,隔三差五就会从不同的出版社冒一本出来。

这个人是加拿大历史学家,UBC的教授,跟叶嘉莹老太太一个学校?已经在国内翻译出的书,我手头除了这本《塞尔登的中国地图》,还有前几年文汇的《维梅尔的帽子》。另外商务有《明代的社会与国家》、《杀千刀:中西视野下的凌迟处死》等,三联有《纵乐的困惑:明代的商业与文化》,似乎都是三辉引进的。最近据说商务又出了他一本讲汉奸的书,近期的季风书讯有过推荐,英文名是通敌(Collaboration),中文版叫做《秩序的沦陷:抗战初期的江南五城》,稍稍回避了一下汉奸这个敏感话题。

卜氏的写法,跟史景迁有点像,属于讲故事型的历史著作,不难看。看过的这两本,共同特点都是以小见大,围绕一件小东西来逐步展开某个宏大的历史主题。《维梅尔的帽子》是从一幅油画叙述全球贸易,《塞尔登的中国地图》则是从被埋没了数百年的一张中国地图,展现十七世纪早期,英国探险家在东亚寻求开展海洋贸易的历史。

约翰·塞尔登的名字今天罕为人知,连卜正民也是因为这幅地图才知道他。但他是都铎王朝时期最富盛名的律师、法学家,与大名鼎鼎的格劳秀斯同一时代,两人各自写了一部关于国际海洋法的书,格劳秀斯代表荷兰利益,荷兰那时为了打破葡萄牙对东南亚香料贸易的垄断,主张海洋自由,于是让格劳秀斯先写了一本《海洋自由论》,而英格兰的詹姆士一世为了维护英国近海的苏格兰渔民利益,主张海洋封闭,针锋相对地让塞尔登写了一个《海洋封闭论》。今日的国际海洋法综合两者的观点,是为有管辖的自由。可以说,两人共同奠定了今日国际海洋法的基础。

此时正是明末,大家都知道明朝是实行海禁的,所谓“片帆不准入海”,而英国人、荷兰人、西班牙人则都想打开中国市场,跟中国人做生意。英国东印度公司在日本平户设立了分馆(日本人倒一直不是闭关锁国的),交结中国商人,试图打通官方渠道,开放贸易。结果呢,毫无所获,最后赔了几万英镑,关闭分馆,撤回人员,撤回来的人有些在路上就死了,有些回到国内,带回了这个地图,辗转落到塞尔登手里,塞尔登死的时候遗嘱捐赠给牛津大学图书馆,但几乎没人看得懂中国字,于是尘封了几百年,然后被图书馆员发现,告诉卜正民,发掘出这段故事。

好了,就是这样。事实就是,他们在为海洋权利大打出手的时候,我们的天朝上国还在陆地上作龟眠。塞尔登地图是中国人绘制,也许参考了欧洲的绘图方法,是当时最精确的地图。按照卜正民的考证,它是以海洋为中心,以当时马六甲、东南亚、菲律宾至台湾、日本的航线为中心绘制,说明东西方的交流在那时已经让民间少数人具有了一种海洋的宽阔视野。可惜,英国人后来开始内战,自顾不暇,无力顾及遥远的东方。明朝很快被清兵铁骑灭掉,来自关外的满洲鞑子只顾巩固自己少数异族的统治,哪有心向抬眼望向大海?东方大航海时代美梦破碎,要再过200年以后才重新拾起,彼时运势消长,一切遂无法收拾,只靠武力说话,可叹也!

文汇版《维梅尔的帽子》有许多错字包括翻译错误,本书相对好了许多,但仍有一些明显的错字。亦可叹也!

(《塞尔登的中国地图:重返东方大航海时代》,卜正民著,刘丽洁译,中信出版社,2015年9月)

《塞尔登的中国地图》读后感(六):“全球化”诞生的年代

当今世界的重大社会问题、乃至政治问题,归根到底往往是经济问题——“全球化”便集这三者于一身。由于资本、物资甚至劳动力本身,都越来越趋于跨边界流动,因而现代工商业的问题基本上都是国际性的,必须从全球视角才能予以正确地认识。从某种程度上甚至可以这么说:在这相互紧密联结的世界里,不同国家的社会变革在很大程度上只是对整个体系的变化所做出的回应,因而仅将目光聚焦在一个局部的地方是不够的。

这并不是到今天才出现的新状况,而是自15世纪末大航海时代以来不断加速的现象。地理大发现不仅只是“一些白人跑到遥远的世界各地寻找财富”的故事,它也意味着在新的技术体系和经济结构下,各地的自给自足及其伴生的独立性自此一去不复返了。这是一条通往工业革命和技术进步的不归路,欧洲列强就像在一辆停下来就会爆炸的公共汽车上,必须在海外扩张才能确保不至于陷入自我毁灭。一如芒福德在《技术与文明》中所指出的,西欧各国“不得不或者组织、保护并确保世界性的供应基地,或者冒贫困并退返拙劣工艺的危险。……如果新生代技术经济要生存下来的话,只能让自己的工业和政策建立在国际化的基础之上,没有任何别的出路。”

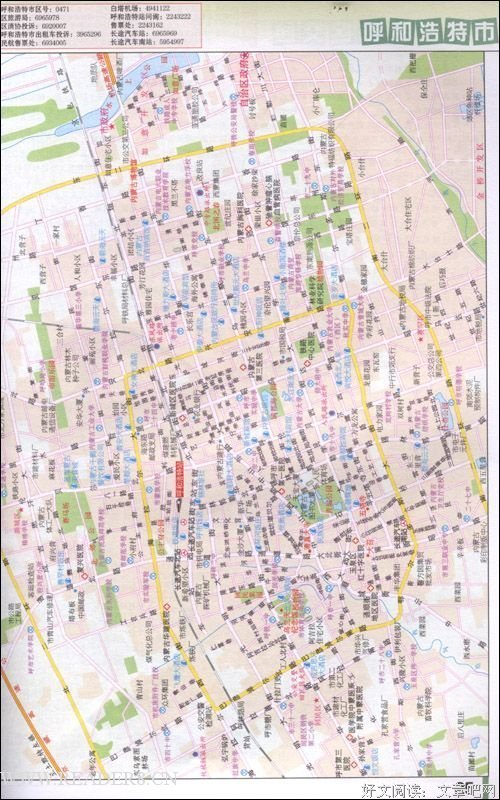

这就是为何“塞尔登的中国地图”(原名《东西洋航海图》)会那么重要——这份17世纪时最大的壁挂地图(长160厘米,宽96.5厘米)不仅见证了那个时代的欧洲人对东亚的强烈兴趣,还证明了不知名的中国绘图者对东亚海域的了解。它因最初归英国律师约翰•塞尔登收藏而得名,不过,塞尔登虽然出于对中国知识的兴趣而完好地收藏这份珍贵的地图,但他其实完全不懂地图上的汉字。1654年接受塞尔登这份捐赠的牛津大学博德利图书馆在1604年首次开始收纳来自中国的手稿,但当时整个英国无人能识中文(话说回来,中国当时也无人懂英文),直至八九十年后,来自南京的中国基督徒沈福宗才翻译出了这部手稿,它自此成为英国研究东方学的重要文献基础。

不难设想,正是出于一种放眼世界的内在冲动,才促使一个17世纪的英国宪政律师想要了解东亚海域,并进而收藏一份他其实读不懂其文字的地图。固然那个时代的英国知识分子大多都有对古代东方语言的兴趣,但那时英国人心目中的“东方”,通常指的是埃及、黎凡特和两河流域,最远通常也就到印度为止。塞尔登只不过相信“任何一本蕴含东方知识的手稿,都可能具有改变世界的知识”而已。因此,“塞尔登的地图”并不只是关于地图的一个故事,而在于地图提供了一种可能,使我们意识到四百年前的人们眼里看到的都是什么样的世界,而我们今天所生活在其中的世界,正是从那时开始发端的。一如卜正民所说的,“我之所以用一整本书的篇幅来讲述一幅地图,绝不是要给一个古董的巡回展览做宣传。其实,我是要把这幅地图作为一个引子,来考察它所诞生的那个时代。那是一个极富创造性和变革性的时代。”

在当时,英国在大航海活动中还只是追随者(卜正民显然赞同《白银资本》的看法,认为整个欧洲的航海家,都“只是亚洲主导的航海大戏的配角”),但显然已受到葡萄牙、西班牙、尤其是荷兰人航海活动的激发。塞尔登这样走在时代前列的人更是如此,借用书中的话说,他“比同时代的人更敏锐地察觉到,自己生活在一个正经历海洋变迁的时代:新思想和新制度,新的贸易通道和牟利方式,个人与周围世界关系的新理念,都在酝酿产生。”的确如此。作为一个后起的追赶者,英国那时在模仿荷兰(例如同样成立东印度公司)的同时又与它存在激烈的竞争关系,两国甚至还心照不宣地合作:作为新兴的新教列强,英荷都竭力谋求打破之前教廷授予西葡两国对世界海域的垄断权。所不同的是,荷兰主张“海洋自由”,而塞尔登则辩称海洋既允许自由通行,又应由国家行使管辖权。尽管从某种程度上说,这两种相反相成的主张都服务于各自的国家利益,但正是它们奠定了今日国际海洋法的基础,他们是创制规则的人。

塞尔登的地图所呈现的,也是航海者的视角:它准确地画出了中国曲折的海岸线和东亚海域,而且是先绘制航线再填充海岸轮廓,与我们今天的做法恰好相反。从某种意义上说,它其实不是地图而是航海路线图。学界对明代地图制图水平的评价并不高,所谓“有明一代地图学无甚精彩,宋之地图不如唐,而明之地图不如元”(陶懋立《中国地图学发明之原始及改良进步之治疗》),可以说,这张图的价值不在于其精确性,而在于其所折射出来的观念。更值得注意的是,地图上对日本海岸的一些地名所标注的汉字,既非日文汉字,也非日语发音的音译,却是根据当地的葡语发音写成的,这意味着当时的中国航海制图者与往来于东亚海域的葡萄牙人已有相当程度的交往。它只是一张商业航海图,并不怎么在意政治,因而表现出一种与朝廷大一统观念相当有所不同的看法:那不是“从内陆向海岸眺望”,而是“从海上向沿海眺望”。

然而必须指出的是:这并不意味着明末清初的中国就已处在和英国相同的竞争位置。虽然卜正民把当时的欧亚海域描述为一个紧密联结、认知上彼此呼应的态势,但说实话,即便是在今天,世界各地卷入全球化的程度,也是深浅不一的。就当时的中国而言,东南沿海或许是深深地卷入了国际贸易体系,但中国并未作为一个整体自觉地参与体系的运作。从当时的士人对外部世界的了解与好奇心来说,更可能的情况是:中国并不知道自己身处大航海时代,甚至也不知道自己卷入了全球化,那都是我们的后见之明。从根本上说,中国缺乏英国那样不得不冲向世界谋求前进的强大动力,因为和英国不同,它不这么做也能过得好好的。

耐人寻味的是,这份地图自1659年以来就一直沉睡在牛津图书馆里,之后也不时有人翻动过,但在英帝国如日中天的年代,大概人们也丧失了像当初塞尔登那样想要了解东方的强烈冲动,而地图又被认为不如书籍那样具有多高的文献价值。专治中外交通史的著名学者向达1930年代曾在牛津发现罕见的航海指南《顺风相送》,但对这幅外观并不破旧的地图也未在意。只是在近些年来随着全球化思潮、以及学界对地图和图像资料的日渐重视,美国学者Robert Batchelor才终于在2008年重新发现了它,经过两年多精心(且昂贵)的修复之后,最终在2011年对外公开展出;他也由此写了一本《伦敦:塞尔登地图与一个全球城市的形成,1549-1689》。在这里,人们不约而同地将这幅地图与“全球性”联系起来,它不只是一幅旧地图,也被视为是一把了解并重新认识当下这个时代的钥匙。从这一点看,在四五百年后,不早不晚刚好在这时候发现这份地图,难道只是偶然吗?

已刊2016-1-11《三联生活周刊》

勘误:

.13:耶稣会传教士李明(Lonis Lecomte):应为Louis Le Comte

.46:虽然诗人约翰•米尔顿称塞尔登为“本国的博学传世的第一人”:弥尔顿

.53:1659年,柏应理经过一场艰苦的海路旅行来到中国,途中还是去了他们的领队——耶稣会高级绘图师人弥格:卜弥格(Michel Boym)

.57:许甘弟大是明朝文渊阁大学士、天主教徒徐光启的孙女:严格来说是许徐甘第大(Candida),许太夫人

.61:译注:泰卢固语是印度东部德拉维拉地区的语言:达罗毗荼

.65:在这幅地图上,长城从中国镇东关海岸(这个在塞尔登地图上并未体现)一直向西延伸到中国西部的玉门关:山海关?

.99:[李约瑟出版《中国科学技术史》时]我只有11岁——若干年后,我曾两次在夏天取道友谊关到他那里,作为一名研究助理为他工作:友谊关?

.100:张燮即不是领航员,也不是船长:既,p.128:“即有‘Nagasaki’……又有”,也当作“既”

.102:酬酢之皆夷产闾左儿艰声切而惯译通:“夷产”之后应逗点

.104:水手乞求妈祖在大海上庇护他们:祈求

.105:轮船在2小时24分钟能够航行24千米:17世纪中国无轮船,应是帆船

.123:海门以出,洄沬粘天,奔涛接汉,无复崖埃可寻,村落可志,驿承克计也。长年三老鼓木世扬帆,截流横波,独特指南针为导引:按这段出自张燮《东西洋考》卷九“舟师考”,但此处错别字甚多,“沬”当作“沫”,“驿承克计”当作“驿程可计”,“鼓木世扬帆”当作“鼓枻扬帆”,“独特”应为“独恃”,又,“崖埃”中华书局本原文如此,但疑应作“涯涘”

.124:圭屿、提门和五虎门:似有误

.145:柯勒律治在他的《帕克斯世界旅行记集成》一书的472页前睡着:写着?

.364:上面写着:“金阮上都”:金元?

.172:任何妨碍贸易达成的人,应当依法应受到惩戒:第二个“应”字重复

.191:托马斯•海德感兴趣的“红毛住”:前文作“红毛居”

《塞尔登的中国地图》读后感(七):大航海时代的海权争论

王绍贝(自由撰稿人,汕头) 2009年,一幅罕见的中国地图在牛津大学图书馆揭开尘封已久的面纱,汉学家卜正民对包括地图在内的这一批塞尔登1659年捐献的档案进行了研究,惊奇地发现在整个17世纪上半叶,“塞尔登地图”是当时最精确的南海航海图。“无论是过去,还是接下来的400年中,都没有另一幅地图能够望其项背”。卜正民通过一步步推理小说式的研究、分析,揭示了塞尔登地图背后隐藏的惊人秘密,其推理的过程居然形成了对那个东方大航海时代的重构。卜正民以地图做引子来考察它所诞生的那个时代,带读者重新回到大航海时代,置身当日航海贸易的现场,展示了欧洲各国航海贸易全景画面,包括航海贸易路线、航海工具、明朝的海禁与走私贸易,甚至当日西方人对于海权的大争论。