《真品与赝品:艺术造假趣闻录》是一本由[日]濑木慎一著作,江苏凤凰美术出版社出版的平装-锁线胶订图书,本书定价:62元,页数:384,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《真品与赝品:艺术造假趣闻录》读后感(一):一部带我们求真的艺术史

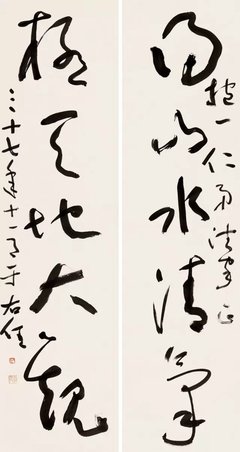

说起真品和赝品,不论是古玩还是艺术品,不论是影视剧作品还是电视节目,都有着丰富的内容和有趣的故事。这本书也不例外。你能想到雕塑还会有仿品吗?那些展出的名画究竟是画家真迹还是巧手仿作?这些问题都可以在书里找到答案。 初读这本书,会被开头几章的美术作品真假事件吸引。不论是难得一见真面目的《黄不动》神秘古画,又或是有N个版本的《山水长画》还有著名的《蒙娜丽莎》,它们当中错综复杂的真假之谜现在还让我们意犹未尽。作者从文献中获得灵感,从构图样式、落款、印章、笔迹等一项一项向我们介绍真品和仿品的区别。由此也可见作者的丰厚的美术知识储备。 作者在介绍日本浮世绘画师东洲斋写乐和葛饰北斋的时候,写得非常的详细。作者从这些画家的生平经历和作品出发,甚至还收录画师的信件来进行补充说明。可以说作者真的是下了很大的功夫了。作者也说到自己为了找到究竟,常常会积累一些文章,还会去实地考察和亲历访谈。这种认真的态度真的是让人着实佩服。 读完这本书,会发现这本书另辟新径,虽然书中说的是各种艺术品的真假,但实际上作者在暗暗地向我们展现了一部艺术发展史。作者没有藏着掖着,而是有什么说什么,那些真品仿品作者都很客观地对待。书中也说到那些模仿者们需要花费更多的精力和心血才能将自己的技术模仿到“炉火纯青”的地步。作者还在书中揭示之所以仿品大肆流行,不过是因为艺术品的价值二字。 这本书非常好地彰显出书名中一个趣字,很多章节中都不是平铺直叙,而是故事性的写出了很多专业的内容。不知不觉中我们还学到了很多美术方面的知识。书的最后还加入了赝品事件纪年一览表。当我们浏览其中的时候,一是感慨艺术品的真正下落二是在这些事件中更加感受到了那些人们内心深处的贪婪。 这本书不同于以往的任何一本美术史或者艺术史教材,但是作者通过他的讲述向我们推开了一扇鉴证艺术品的大门……大门背后的故事非常的精彩,在故事的背后留给我们更多的是对人性和人心的思考……

《真品与赝品:艺术造假趣闻录》读后感(二):艺术的不可替代

第一本艺术趣闻类书籍,又打开了一个新认知,讲述了艺术的真伪之争,始于美术的诞生之初,若想寻觅一个绝无赝品的纯真时代,恐怕只能是原始时代了,本书拨开了真品与赝品、名作与伪作、原创与伪造之前的重重迷雾,剖析了大师、骗子、收藏家和画商之间的恩怨纠葛,为读者揭秘了美术史上一些不为大众所知的艺术造假事件。

真品古董具有历史价值,现世意义,代表某一时代的制造工艺,代表的研究价值,代表时人生活水平及审美意趣。凡是经过时间的考量留下来的古董大多都是意义非凡制作精美的,对于当时生产力欠缺的情况下。

赝品当中又有古仿,比如明代画家仇英仿作的《清明上河图》,当然这是少数,因为仿这副画的人很多很多,能到达艺术的巅峰的很少。这种仿又有不同,画家仇英画的是明代时景,画家张择端画的是宋代时景。毕竟仿作是有一定局限的,也有很多相似之处,对比一下,这是艺术价值最高的古仿赝品。

两幅作品都可以进行许多的研究,比如古时人穿着,生物种类,社会秩序等等等,每一类都够那些研究生研究一个课题。在没有照相机的情况下,又有记录事件、记录生活的功能。至于说作品的作者名气问题,在这里回复题主,艺术作品和作者之间的关系是互相成就的关系,有的杰出艺术家没有作品传世,慢慢的就会被时间淡忘,有的杰出艺术品没有作者,那就会变成历代学者研究的课题。

真品珍贵的地方不仅是它本身,更包含了原创者的心血和原创者本人的价值。有些古老的作品还包含了历史背景,更甚者代表了整个时代。

以《蒙娜丽莎的微笑》为例,后人的仿画数不胜数,可是从没听人说这些后起之秀超越了原创。漫长岁月冲刷过后,这副画的价值已经不止在于画本身了。这些是赝品无法代替的。

凡是可以通过生产力批量生产的,通过机器制作的,不能叫艺术品。

艺术是不可能被完完全全的复制粘贴。

《真品与赝品:艺术造假趣闻录》读后感(三):有意思的书

这本书的封面就很有意思,上方是蒙娜丽莎的微笑,下方是蒙娜丽莎被画上了小胡子的微笑,让人忍俊不禁,和书的主题也非常契合。读完之后不禁感叹,原来艺术史上还存在着这么多有趣的故事。这是一本读起来比较轻松的书,每一个故事之间是独立的,揭秘了许多不为人知的艺术品造假事件。有些赝品的仿制技术之高超,甚至能够欺骗具有多年鉴定经验的专家,甚至被卢浮宫收藏。随着技术不断升级,伪造的赝品也更加精密了,有时甚至比真品更像真品。然而魔高一尺,道高一丈,鉴定技术也在不断升级。

早期的鉴定一般凭作品的来源,有经验的专家用放大镜和照明灯观察表面纹路。随着时代发展,越来越多的现代科技也应用到了艺术鉴定中。通过测定作品中的放射性同位素含量,便可以检测出作品所处年代,从而帮助人们判断真伪。从放大镜到放射性元素检测,真品与赝品的斗争也从未平息。而那些扬名世界的画作,更不可能逃脱被仿造的命运。仅《蒙娜丽莎的微笑》这幅画,就有61件赝品;卡米耶柯罗一生只创作了三千幅作品,但仅在美国,他的作品就高达一万幅之多。

艺术品造假也并非人人都能够胜任,许多造假者本身的艺术造诣已经远远高于普通人。有人为了巨大的利益铤而走险,有人为生活所迫不得不仿造真迹。也有无良画商恶意散布谣言,将赝品当做真迹。这也让我们看到了众生相。有人为艺术奉献一生潦倒去世;有人利用艺术赚的盆满钵满。无论是绘画还是雕塑,每一件艺术作品都凝结着创造者的心血。从艺术品身上感受到的美学体验是艺术品存在的价值之一。

在艺术史上,关于真假的争论也从未平息。对艺术感兴趣的读者一定会喜欢这本书。而关于一些事件的描写更是像极了推理小说,有一种拨开迷雾见真相的体验,实现双重满足。这本书详细讲述了艺术造假的起源,剖析了赝品产生的原因,对一些不为人知的造假事件进行了描写。书中的资料来源都十分可靠,可以增长见识。本书的语言也比较轻松,内容丰富可读性强。本书的最后,作者罗列了赝品事件一览,从公元前四世纪至一九七六年,按照年代对赝品事件进行了梳理。

《真品与赝品:艺术造假趣闻录》读后感(四):艺术品真伪的门里门外

光怪陆离的美术圈,不亚于当世迷乱的内娱。如作者所言,自美术诞生之初,艺术品的真伪之争便在那儿了。这其中历史悠长、趣事繁多,名人贵族、平头百姓,大至天价壕物,小至日常把玩,这其中真真假假早已出圈,不单是美术圈的事,可能这些事儿就在你我身边,就在昨天和今天。

很开心能读到这本书,收到书被封面逗乐,被世人无数遍拿来“for example”的《蒙娜丽莎的微笑》,搞笑似的真假分屏居封首,太贴切了,这可不就是艺术真假之争典范中的极品么。

这本书,区别于市面一般科普读物,绝对不枯燥,好玩的逸闻趣事经常惹得我捧腹。

拆封后置于床头,原本计划在艺术熏陶下入梦。连续几日下来,直接把书移出了卧居,这书有毒,拿起来放不下啊!

不禁感慨,作者在艺术圈涉猎真真的广啊!作品不局限于日本、亚洲圈、放眼世界艺术圈,我们耳熟能详的、或未曾听闻的,都可觅得一二。对于艺术专业、鉴别爱好、兴趣所在的专业和非专业都大有裨益。

这本大部头,不仅仅是真伪之争的逸闻趣事,可在书里窥见艺术品真伪的历史源头,比如那些职业造假者的祖师爷们,那些臭名昭著的名作造假案,亦可作专业知识扩充和积累,又或茶余饭后拿来消遣也不错。当然,作者的初衷远在读者看到和想到的层次,作者困顿于日本市场上艺术品真伪造假现象,又深深忧虑对当今市场艺术品真伪鉴别力的空白,担心造假现象一发不可收拾而未雨绸缪,本着学术研究的使命感和大众普及的社会责任感,尽心尽力绘制艺术品真伪的那些事儿,以启蒙大众对艺术造假的妙计良方。

在我国,赝品、造假......自古至今不绝于耳,这其中不乏高官贵人、文人雅士的哪些趣闻轶事,很多文学作品、历史典故均可寻踪觅迹,从真伪辨别的角度入手的文字书籍尚未有如此专业又不乏趣味的大部头,而纵观中华文明上下5000年,那些隐匿的、流通的、被珍藏的艺术品,真真假假,更是多如满天星斗,那些神秘的画作背后有多个版本的故事还在流传。日本文化与中国文化同属亚文化,其间的关联“剪不断、理还乱”,不可单独割裂开看,在艺术造诣上,日本与中国的渊源更是奇妙,在这本书里,亦可窥见中国艺术品真伪的那些角落,为我们欣赏、学习自己的文化也大有裨益,所以,无论你抱着什么样的心情和目的开封这本书,它都值得你放在手边反复阅读,

作者独特的艺术视角和感悟,帮我们拨开艺术品高深莫测的神秘面纱,看看、听听、聊聊其中的故事和趣闻,让生活也多了点色彩,让艺术鉴赏得到升华, 何乐而不为?

有一天,站在画作前,或许会开始发问:这不会是赝品吧?