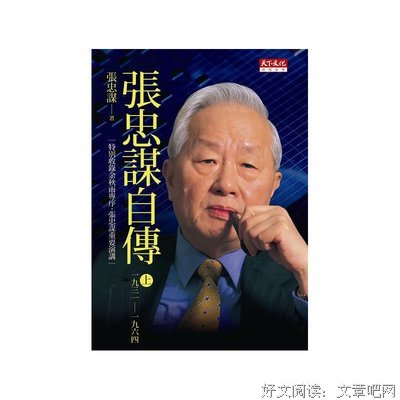

《张忠谋自传》是一本由张忠谋著作,三联书店出版的平装图书,本书定价:13.80元,页数:190,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《张忠谋自传》精选点评:

●非常薄的一本小册子,字里行间透露自信从容,很难想象这本文笔优美的自传是出自理工科背景的半导体教父之手。部分语句也可窥到,作者对共产主义的不信任。

●看了讲座再看书,很实诚的回忆录

●少年期在中国历史中颠沛,青年赴美国留学,中年投身半导体产业。有个人的奋斗,更离不开历史进程。意外的是他竟然如此看重中国文化的力量

●1.时代的洪流面前,家国命运叵测,个人命运更是颠沛流离。时值国庆70年大阅兵之际,不由再次感恩太平盛世。 2.如果一个家族或者家庭能有个别有先见的人能对晚辈提携与指导,那对晚辈的未来的发展会非常有帮助。这种人生抉择处的指点,远胜于在金钱与物质方面简单地布施。 3.历史机遇的垂青使成大事者抓住了时代的脉搏,而个人的勤奋与努力是抓住任何机会的必要条件。 张先生的人身成就很大程度上得益于一直以来非常好的的教育环境与学习条件。 颠沛流离的乱世,却能一直在享受着当下最好的教育环境,不能不让人羡慕。 除了客观条件的优势,张先生本人也非常勤奋努力、刻苦认真,对待学业与工作都一丝不苟。 我们晚辈后生,要想在任何一个时代有大作为,先要有像张先生一样的勤奋与认真,再谈创新与突破。 角度客观,但是文笔一般,3星吧

●2004年12月30日 图书馆。一个商人能文从字顺也就可以,他偏要说自己曾经的理想是当个作家,后来父亲告诫他作家是养活不了自己的才让他改变了人生方向。这个人现实的价值观还表现在:哈佛读了一年大学后,转到麻省理工,考MIT的博士两次都失败,只好去面试应聘。同时有数家公司同意要他,福特是其中之一,月薪开价只比另一家小公司少一美元,张和家人商定去福特,但又觉得福特应再多付一点点,遂致电福特的经理说明情况,怎料对方慨然拒绝,呵呵,他一怒之下就去了那家小公司。

●刚读到半山腰,就突然没了,和张忠谋到今天为止的成就相比,只能算他事业的起步阶段而已,笔端压根还没触及到他人生中的珠穆朗玛峰。但即使这本自传只叙述到32岁,也能管中窥豹,看到他身上的不凡品质。书中略微提到几个时代人物,那真是一个大时代啊,风云人物层出不穷,翻手就改变了世界。

●论接受教育初期,广泛的阅读,文理通识的教育和责任感的重要性。张先生把那些经年累月在人生不同阶段艰苦学习的时光化成书中短短几句话。这种不断丛舒适区跳出接受新挑战的精神就鲜有人能做到。看现代多少所谓行业精英从盛年起就吃年轻时积攒下的老本。自己平凡人一个,也引以为戒,不要在意身边的人的活法,学会不断挑战自己。

●遗憾的是没有下册。

●传奇的一生。早年颠沛流离,家世背景不错,在美受到良好教育,勤奋。 期待下半部分的自传。时代造就人。

●未完成的自传,感觉才端上前菜,台积电的部分完全没有涉及。但能看出是个极勤奋的人。对麻省理工“十分敬,五分爱”,哈哈

《张忠谋自传》读后感(一):无论何时都要学习与思考

张忠谋虽生于战争年代,但幸运的是家里一直重视他的教育,无论由于战争辗转到哪里,都保持去学校读书,最后到美国哈佛、麻省理工、斯坦福。有了优质的教育同时与优秀的同学在一起,才积累了那么多想要如何做事情的想法。从不同的公司工作经历,还总结出为什么德州仪器发展顺利,源于管理层打破部门与层级,全公司齐心协力的做一件事。所以保持学习,加油!

《张忠谋自传》读后感(二):..

其实我也是刚拿到这本书,不好说怎么样.不过对于一个一手开创了两个产业---IC Design和IC专业代工行业--的人的自传无论如何还是值得看看的,尤其是对于我这种本身就在IC行业的人,所以给了个推荐。

TSMC创建于1986年,2004年收入达80亿美金,这个数额要超过宝钢.

刚才发现joyo上就有,才13块钱,可怜俺花了130元买的台版的..

《张忠谋自传》读后感(三):允公允能,日新月异

“允公允能,日新月异”指的是既有公德,又有能力,德才兼备,与时俱进。

张伯苓先生解释说:“允公,是大公,而不是什么小公,小公只不过是本位主义而己,算不得什么公了。惟其允公才能高瞻远瞩,正己教人,发扬集体主义的爱国思想,消灭自私的本位主义。”“允能者,是要做到最能。要建设现代化国家,要有现代化的科学才能。而南开学校的教育目的,就在于培养具有现代化才能的学生,不仅要求具备现代化的理论才能,并且要具有实际工作的能力。”“所谓的日新月异,不但每个人要接受新事物,而且还要能成为新事物的创始者;不但能赶上新时代,而且还要能走在时代的前列。”

这8个字是张忠谋先生人生经验与经营理念的总结。

书中写到德州仪器的成败,张忠谋先生说“失败之因往往种在成功中”。看这本书时在出差,结合工作对这句话有了更深的体会。一家银行大部分网点在市区,十年以前是优势,随着时间的推移,外部环境发生了变化,市区内企业的搬迁,大量新企业在郊县建厂,网点优势变成了劣势,市场地位被迅速超越。高科技公司更是如此,“科技进步的脚步在二次大战后明显加速,技术转折点层出不穷。在每一个技术转折点出现时,大公司不见得比小公司强,小公司与大公司几乎有均等的机会。”在知识经济的时代,能否“日新月异”成为了生存问题。

《张忠谋自传》读后感(四):曾经也文青过

文字我最看重“诚恳”,思想境界与文笔水准可以退居其次。张老先生的文字诚恳可佩、平实可亲、透亮可爱。

准确地说,这是半部自传,时年近70的台积电创始人张忠谋回顾前半生,亲自执笔、码字成篇,2001年出版。像他这样身家逾十亿($)、举足轻重的大人物,竟然非要亲手捉笔,耗费几百小时,点点滴滴将往事呈现纸端,并表示以此磨练中文(他在自序中感叹:追忆是享受,动笔是煎熬)。——这让我看到的是勤奋、是自勉、是诚笃、是他缅怀青春的眷恋、也是他未竞的文字梦想。可敬。

张忠谋,浙江宁波人,辗转成长于南京、广州、重庆、上海、香港。18岁赴美,哈佛就读一年后,转学MIT,专业机械工程。读博未果,两次意外被拒,张毅然转身进入工业界。在Sylvania工作三年后,跳槽德仪(Texas Instruments),一干20年,升至副总,期间取得斯坦福博士。1984年,张回台就职于工研院;1987年创业;2005年第一次退休;2009年复出;2018年正式退休。至今,台积电无疑是台湾最重量级的、甚至是唯一具有核心竞争力的科技企业。

人生在于选择,有些是自己做的,有些不是。在张忠谋的人生里,有个颇有见识的三叔堪称贵人,对他的影响不小。张三叔交大高材生,曾执教清华,后来获哈佛博士学位,安家波士顿,任教于东北大学。当初张忠谋向三叔咨询赴美留学的择校事宜,三叔明知华人子弟须以谋生为重,也明知张父叮咛儿子“学工程才有前途”,但他知道侄子兴趣广泛,所以仍然推荐哈佛为第一站,让张忠谋自己适应、自己摸索。事实上,短短的哈佛一年成为张忠谋记忆中最闪亮的美好时光。后来转学MIT,他颇失望,觉得同学们都很乏味,渐渐才发现是因为工科生个性不如哈佛学生那么丰富奔放。而后来申请博士失败,更是MIT 施加的一道重重的心灵创伤。他略有感伤地回味说,他对MIT 6年的感情尚不及对哈佛 1年来得深厚。当张忠谋找工作时,又是三叔提议他去Sylvania谋职,让他从此踏入半导体业。事后回顾,张三叔至少两度给他指出了极好的选择方向。

张忠谋到哈佛的如鱼得水、及至转入MIT的格格不入,充分展现了他的活泼外向、善于交友,并且文理兼长,完全不是一名埋头生活在自己泡泡里的理工宅男nerd。他大一在哈佛修5门课,除了英、数、理、化,还选了一门“人文学”。结果这门人文学却成了他花费时间精力最多的一门课。当他啃完《伊里亚特》、《失乐园》、莎士比亚、萧伯纳、海明威以及《罗马帝国衰亡史》、《国富论》等,却发现自己乐在其中,并且逐渐突破瓶颈,开始以英文为主语进行思考和表达。——读着张老先生时隔50载仍津津有味地将人、事、物娓娓道来,可以想见他对着稿纸的感情澎湃。青春,没有人会不怀念的。

从这本自传,第一次闻知张忠谋原也是一名文青来的。读了附录里他的几篇少年习作,不觉莞尔。恰确是文青水平,工整流畅,有文思、有文心,但也就于此止步。幸而止步,如他自嘲,不然世上多了一位三流作家,却少了一位伟大的科技创业者。

除却缅怀岁月与追忆往昔,除了个人奋斗与宏图大展,张忠谋的文字还包含着一份深深的家国情怀。从祖父到父亲,再到他自己,身处风云诡谲的动荡大时代,他们都没有摆脱心底那一份壮志未酬的忧郁。虽然中国转个身是如此艰难,我想张老先生到今天也必定还在期待中国走出中世纪、拥抱现代化和民主化的那一天吧。

《张忠谋自传》读后感(五):只能是自传“大纲”

从本书来看,作者十八岁以前的道路基本上都是父母安排的,自己做主的成分很少。虽然在人生的道路上有过多次拐点,但十八岁离开香港前往美国求学是张忠谋这一生最大的转折点,有了惊人的这一跳才有后来绚丽多彩的人生。至于后来从哈佛转到麻省理工,从希凡尼亚转到德州仪器,很多都是张忠谋舞杨柳、驾东风的顺势而为。至于进入半导体领域更是很大的偶然因素(当初如果选择福特,怎么可能再涉足半导体)。正所谓

选择比努力更重要,选择行业比选择企业更重要!

年轻人在选择从事的行业时更应该选择朝阳行业,这样才会有更多的机会等待着自己。

对本书的期望值不要太高,内容过于简单。也有许多疑点或者是未尽之处,让人读起来疑窦重生或者意犹未尽。

一、关于传主的家族。书中在这方面的介绍非常少,几乎是惜墨如金。比如父亲有几个兄弟姐妹?父亲在哪家银行供职?祖父寓居上海并在此去世是何人照顾?书中能看到的只有三叔一人。张忠谋的三叔张思侯,当年从内迁重庆的交大教师任上远离妻儿来到哈佛攻读电信硕士学位,之后又拿到应用物理博士学位。正因为他后来在美国波士顿的东北大学任教,作者才选择去波士顿以便得到三叔家的照顾。据悉张忠谋还有位姑妈也是一位企业家,被人认为是台湾的阿信(可惜在年近七旬时遁入了空门),张忠谋后来到台湾不知是否有关。

二、关于作者的父母。书中对传主父母的描写也并太少,其实在张忠谋赴美后的第二年,其父母就已移居纽约。其父仅44岁,尚觉得可以在美国重整旗鼓,故到哥伦比亚大学念了MBA,毕业时已47岁。由于年纪较大仅找到美国乡下银行的柜台出纳工作,而且薪资很低。据悉,他曾对妻子说:“属于我们这一代人的机会已经没了,如果再到乡下去,孩子的机会也会没了。”为了让孩子看到世界,接受最好的教育,张忠谋的父母执意留在了纽约。用仅有的积蓄在纽约42街买下一间杂货店。这家杂货店就是一家夫妻小店,没有节假日,很辛苦,一共经营了十七年。所以张忠谋亲眼目睹了父亲如何在晚年很抑郁;从意气风发、崇拜胡适等新文化运动旗手,渴望中国走向民主与科学,到晚年却流落异国他乡而不能叶落归根。

三、关于妻女。这方面作者更是寥寥几笔就带过了。妻子、女儿姓甚名谁都一无所知。这就不是疏忽,而是故意隐瞒了。后才得知,张忠谋与前妻在分居30年后离婚,在71岁时与小自己13岁的台湾工研院的部属张淑芬结合了。

四、关于自身1。书中自十八岁以前,作者除了叙述一些鸡毛蒜皮的小事外,对世界、对国家、对社会未来的思考表现一无所知似的。或者说整本书都在回避政治问题、思想问题、敏感问题。以为这样就能处理好大陆、美、台三方的关系,有点在玻璃杯上跳舞的感觉。

五、关于自身2。众所周知,到哈佛、麻省理工这样的世界名校就读是每一位青年学子梦寐以求的。书中介绍张忠谋在1948年决定前往美国读书,1949年准备了7个月,期间主要是办理签证手续和补习英语,并没有提到是如何考取的。即使有三叔这位哈佛校友的推荐也是需要通过考试才能进入的。这一点书中也被“隐藏”起来了。

大抵来说由作者写自传,都会陷入一些盲区,比如对自身经历往往从现实角度出发进行取舍。再比如对所经历事件未能全面了解的缺陷。还有会写自身记忆深刻的部分而忽略记忆模糊的部分。本书从文学角度来说完全谈不上引人入胜,但作为年轻人奋斗成功的案例还是很有价值的。尤其是在人生的重大转折点时一定要把握好稍纵即逝的机会。不同的选择决定了不同的道路,也决定了不同的命运。

另外,以张忠谋这样的性格,在89岁高龄的今天估计《张忠谋自传》下册或许早已拟就,但书中涉及到的人还在,事未了,有些地方不方便说,故下册的出版也就只能再等等喽。