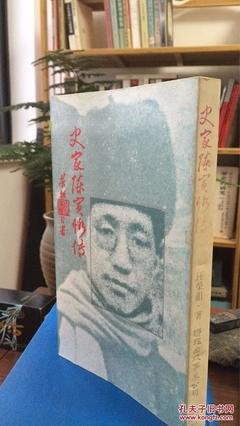

《史家陈寅恪传》是一本由汪荣祖著作,北京大学出版社出版的平装图书,本书定价:28.00,页数:275,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《史家陈寅恪传》精选点评:

●竟达理解之同情境界

●陈晚年目盲,还能写出八十万字《柳如是别传》,可见之前积累的学问工夫是多么的深厚。说到目盲,晚年的博尔赫斯(Borges)也是这样,他曾讲,一生读书,到老来当上阿根廷国家图书馆馆长,却因失明而望书兴叹。数学家中目盲更多,Euler,Pontryagin再加上高度近视的Poincar

●以前觉得是对陈寅恪吹嘘过头,现在倒是觉得汪荣祖没能充分认识到陈寅恪的成就。

●传统的知识分子

●是陈同学的陪同下,买的最后一本书。

●这本书再印的可能性极低。。。

●有点枯燥……

●对作者完全陌生,但却被此书彻底震到。深厚而扎实的史学修养真真比流水账般的编年传记文字耐看得多得多了。哦?原来钱宾四老先生的自记文字是有些不靠谱的啊。

●大三

●今人好谈陈先生,但未必知其所学何事

《史家陈寅恪传》读后感(一):文章我自甘沦落,不觅封侯但觅诗

他的确是一位大师。

不知道以后还会不会有这样的天才,可能会有吧。

这本书写的倒还是挺好——不过仅仅是从我主观的角度。因为我没有详细考证过陈寅恪先生的生平,所以说,书里面写什么我就只好相信什么了。

把这本书读完了,倒是突然想去读读那本《再生缘》。不知道跟前的书店有没有卖的。

其实陈寅恪也好,乾嘉学派也好,学术精髓大抵就是“实事求是”四个字。而这四个字,恰恰也是我最喜欢的 :)

不过像我这样鄙陋的人,估计在考据上也是没什么希望了。谁让我浪费了这么多时间呢?谁让我在大学学的是工科呢?

《史家陈寅恪传》读后感(二):幾點小思考,不算書評

1、考據與義理:考據不是研究的終點。由考據求證史實,從史實提煉史識。考據纔能由單純的求知手段與義理對接。

2、學術、學人與時代:學術儘管與現實有距離,但它不存在於真空中。不同時代的不同學者身處的環境,面臨的困境,要解決的問題不同,這必然影響和改變著學術的面貌。學術、人物、時代,三者要連接起來,整體觀看。

3、文史互證:文學和歷史、文學與思想,真的沒有分得那麼開。古代文學自說自話的日子是不是久了點?

4、學問的根基:校勘、考據、辨偽、小學功夫、徵用材料的範圍,一言以蔽之,處理文獻的能力。此外,經典的閱讀亦不可少。所幸自己的思路一直都是對的,希望能堅持下來。

5、詩文修養:為傳統文史學問之人,詩文修養不可少,老弟這方面功夫還要加強下。采藥兄昔日之言,猶在耳邊。

《史家陈寅恪传》读后感(三):思考陈寅恪

他是在近现代很“别致”的史学家,从他的经历我们可以对历史研究有新的认识!

等经历了太多曲折的发展之后,回望陈寅恪的史学研究,能让我们更好的反思历史研究的方法。

本书作者给我们穿插介绍了陈寅恪的史学研究之路、他的研究成果,以及他和他的家庭在近现代中国大变革时期的遭遇。不仅让我们了解了陈寅恪和他的家庭,还让我们了解了近现代中国学术,尤其是历史学的曲折发展之路。

我还是很同意“独立之精神,自由之思想”这样的治学理念,没有这样的理念,我们的研究很容易失于偏颇,走向歧途。为了坚持自己的这一基本理念,他失去了很多,还遭到了不少本不该承受的打压和折磨。陈寅恪不愧是一个传统的文人,它很看重自己的“独立和自由”,这也是几千年中国正气文人的气质。

对于近代中国对救国救民道路的思考,尤其是对于中国文化的继承和发展,陈寅恪的太多也是很值得我们思考的,他认为“稳健才是至要的政治和文化态度”。回顾近代中国历史,更让我感觉到这句话的温暖人心。

读完这本书,我对陈寅恪的书产生了很大的兴趣,带着这一系列的思考我将开始翻看陈寅恪的一系列著作。

《史家陈寅恪传》读后感(四):中大的陈寅恪

一直心心念念说看完陈寅恪的传记就去中大看看陈寅恪的故居,终于看完《史家陈寅恪》。想象陈先生在中大校园内散步,去中山二院就医,去从化泡温泉,觉得很是亲切,一个人的历史与印迹会沉淀为一座城市的文化与记忆,我眼中陈先生至于广州,大概就是如此吧。

除了对陈先生的生平有所了解外,另一个收获就是知道了一些清末时期政界与文化界变革的细节。果然并非中学历史教科书中的简单粗暴。陈先生祖父陈宝箴时期,也即李鸿章、张之洞时代,中学为体、学习为用的思想还是很有作用的。有一件事情很是困惑,我对日本历史没有刻意的了解,但仅从动漫,都知道了一些日本黑船压境以来明治时代的细节:幕府、长州藩、维新志士、虾夷战争、新选组、废刀令等等,可似乎国内没有什么客观的影视剧反映中国在遭遇强敌后所经历的挣扎、困顿、图强、变革、维新等的历史细节。

大学时代的专业课,初知陈先生,因为陈先生的著作的推荐数目,找了《隋唐制度渊源略论稿》和《唐代政治史论述稿》来看,记得当时甘借的是《柳如是别传》,如今书已毫无印象。从这本书的论述看,陈先生是唐史印象深远的专家已是无疑的了。

陈先生时代的人,如胡适,在新旧文化过渡之间,有深厚的国学根基,又有足够的新思想和眼界,所以大概我们现在所学习、根据的观点,很多都是那一辈人创立起来的吧。文化、教育的流变,在他们是一个转变的时代,也是他们促成了转变。

陈先生给王国维大师写的碑铭的结尾很喜欢,之所以对陈先生印象如此之深也是因为“独立之精神,自由之思想”一句,如下:

“先生之著述,或有时而不彰;先生之学说,或有时而可商。惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”

《史家陈寅恪传》读后感(五):最是文人不自由

“人生而自由,却无往不在枷锁之中”,陈寅恪的一生,恰做了这句话的真实写照。

汪先生的这部书,有一条贯穿始终的主线,就是陈寅恪所说的“独立之精神、自由之思想”,但纵观寅恪先生的一生,大抵是不自由时多、顺遂时少。在大时代的阴影下,往往为历史的波浪所裹挟,不能自已。

当抗战军兴,北平沦陷,为陈寅恪人生一绝大转折点。此后父丧、书亡、目盲、足膑、辗转流徙、再无宁日。

寅恪先生岂不想在清华园过宁静的书斋生活,然而异族入侵、身为前朝勋戚之后、幼诵孔孟圣贤之书的陈先生怎能留在敌占区做亡国奴?故携家南下,开始了“辗转西南天地间”的漂泊生活。

旋接英人汉学教授之聘、本拟赴英,谁料欧战爆发、道路悬绝,此又岂人力所能为之。盖皆非先生之所愿、而时代之所迫也。

至抗战胜利、山河重光,先生本可继续治学,做出更大的成果,岂料赴英归来、风云突变,内战爆发。又打破了清华校园的宁静。先生乃不得不再度南下,从此“无端来作岭南人”,直至生命的重点。在建国后那万马齐喑的岁月中,被剥夺讲课权利十余年,只能以“颂红妆”为事,最终死于“文革”。此又岂先生之所愿,然时代如此,不得不然耳。

总而言之,汪先生的这部书可概括为“一部自由思想的历史、一部不自由人生的历史”。论者每以目盲为陈先生后半生治学的最大障碍,其实那对聪明如陈先生者只是枝节问题,而最大障碍端的在时代。

或可以陈先生的诗句做本文的结尾:“自由共道文人笔,最是文人不自由”