《史迪威与美国在中国的经验》是一本由[美]巴巴拉•W.塔奇曼(Barbara W. Tuchman)著作,新星出版社出版的平装图书,本书定价:58.00元,页数:560,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《史迪威与美国在中国的经验》精选点评:

●太偏颇了,完全是史先生传记:他最伟大,其他人尤其蒋介石都sb。了解这段历史,完全应该看《剑拔弩张的盟友》那种两边事实都兼顾的书。详情待续。

●一种说法。

●似乎在格局上不及『尋求富強』宏大和精深,我們看到的是史迪威的經驗,但是對背後的中美兩國關係的嬗變的分析和梳理稍顯不足。在戰爭勝利之後,美國在選擇國府和共黨之間立場上的考慮和當時美蘇對抗的背景聯繫並未過多涉及。

●滚

●翻译流畅,编校错误在10处以内(包括漏字标点符号错误),美国战前军事史和对中国的政策比较有意思,美国政府在山东问题上没遵守对中国的承诺以至于老觉得亏欠中国(退庚子赔款建大学和医院公费留学等等),然后又陷入集体妄想症老觉得中国政府和人民在为自由和民主而战,后来又发现中国政府越来越像第三帝国(堕落和腐败)了,这让美国佬骑虎难下正如胡适说的“知难行亦不易”,失落中又发现延安那疙瘩貌似都是能打仗的热血青年,立马整了个观察团过去围观,那边罗斯福还在幻想着四大国平衡世界,然后在开罗会议上发现蒋介石“见面不如闻名”,大失所望,丫就是一扶不起的阿斗。蒋又犯了独裁者的老毛病老觉得自己牛逼到处遥控战争,失败了又说手下人不听指挥所致也,真是呜呼哀哉为之奈何。等到苏联老流氓们玩起乘火打劫城下之盟那才是正在老大徒伤悲

●有另一书名

●愿每一个人心中都多一点“史迪威”,少一点“蒋介石”

●看的是纯英文!!

●虽然很好看,想多看看,但我为能结束这段悲惨的历史而高兴

●蒋缺乏军事才能,KMT后期的表现也很不争气。史迪威本可以在二战中有更广阔的舞台。从美国人的角度看中缅印战区,确实与中方的记叙有较大差别

《史迪威与美国在中国的经验》读后感(一):大历史

总的来说,那段大历史在每本书里都是差不多的内容,只是作者站在了不同的角度和视野来写,这本书里面的“好人”到了那本书里便成了“坏人”,这本书里性格坚强变成了那本书里的性格执拗。其实每个人的认识都是因了各自不同的成长背景和环境造成,所以并没有谁对谁错,历史的车轮总是一如既往的向前推进,不会在乎细枝末节!所以个人一时的成败得失在大历史的背景下便显得不那么重要了!

《史迪威与美国在中国的经验》读后感(二):这是美国对华政策中一个派别的观点

在美国关于二战后的中国两种观点始终在交锋。

一派认为是蒋集团的腐败导致了国民政府的崩溃,蒋应该负责美国应该跟红色中国迅速接近,并且进行了尝试。另一派认为是当时的美国政府放弃了中国导致了整个东南亚的沦陷,美国政府应该对蒋负道义上的责任,并且这派始终为台湾在美国的院外集团。

这本书就是基于蒋集团腐败而使中国沦陷的观点。我建议阅读传记最好找相同时期的人的传记对比来看,这样才能全面些。

《史迪威与美国在中国的经验》读后感(三):大史是个好小伙儿

大帅哥老史就是典型的红色性格,应该还带有部分的黄色。

张扬 以快乐和目标为人生第一法则。

我既要一啸千年的拔剑高歌,也要安享美酒佳人的罗曼蒂克。

如果在米国国内那样理想国的环境下。

兄弟,你会很棒很强大。

可惜你来到了五千年强大儒家思想奴化的中国,

遇到了一个蓝色绿黄性格的老蒋,

主仆、尊卑、支配与反支配、钩心斗脚,

哎呦我滴个曲

那个复杂哦~~

结局在你做出来到中国的决定的时候就注定了。

后面发生的一切只是对这个决定的诠释。

书挺不错的

《史迪威与美国在中国的经验》读后感(四):千人千面的历史解读

美国左派,右派,两岸都是基于当时自身利益和历史结果对自身利益的影响来对当时的行为进行判断。此后国际国内的形势如此风云变幻,肯定远远超出了历史当事人的预料,这也正是历史的迷人之处。但真正的历史“真相”将永远淹没于此类党派标签争斗之中了。

《史迪威与美国在中国的经验》读后感(五):“别让这帮杂种把你搞砸了!”

史迪威是非常有个性的美国军官,“别让这帮杂种把你搞砸了!”这是他的名言,在七七事变以后,他还代表美国呆在北平公使馆区,他异常恼恨从头顶150英尺轰隆隆飞过的日本战机,在必须去见日本华北驻屯军司令冈村宁次时,他甚至拒绝带佩剑,最后穿着军便服前往,为一件小事情居然和冈村搞得不愉快,主题是日本奈良的宫廷麋鹿。

南京大屠杀期间,日本军舰和岸炮袭击了美国长江上的军舰帕奈号,史迪威很是担心自己的助理军官在舰上的安全,直到受到助理发回的电报,军舰起火后,小伙子组织舰上人员撤离,并带领一部分人游回岸边。

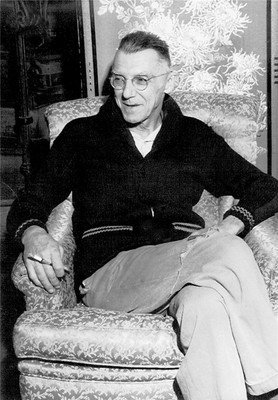

史迪威喜欢带兵,喜欢穿着朴素的毛衣,他当师长时已经不年轻了,士兵们亲切地称他为乔大叔,他不喜欢装腔作势,1935-1939在华担任武官期间,他跟美国陆军部军事情报处的一位装B军官就不睦,他在日记里写到:“这个杂种不喜欢我”……

正在看这本书,进行到第二部了,很有意思……