《文明及其不满》是一本由[奥] 西格蒙德·弗洛伊德著作,浙江文艺出版社出版的平装图书,本书定价:39.80,页数:232,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《文明及其不满》精选点评:

●力比多

●弗洛依德谈论着肛门,乱伦,弑父,性欲和儿童性心理......他实则在谈论某种人生智慧,他冷峻的破灭了我们对纯粹的幸福和极乐的幻想,因为文明注定要求我们牺牲部分的本能,但同时,他也指出若干方法,教会我们如何幸福最大化痛苦最小化...人类是一种靠幻觉续命的生物,我们都活在幻觉里....2019年的最后一本书,以弗洛伊德结尾。

●“超我”树立的“圣人标准”压迫了“本我”的喜恶,经历后,回望过往,蓦然间,发现了真正的“自我”。想来,对于个人而言,认识到“三我”的存在并明白自己的“三我”究竟是什么,可以帮助我们更好的用“本我”感知世界,让“自我”实现价值,以“超我”借鉴思索。这或许就是弗洛伊德在学术生涯的晚期想要警醒人们的:坚守文明时,也请耳通眼明,听听本我的声音……

●《文明及其不满》可以让人理解,拉康的所谓「回到弗洛伊德」究竟意味着什么。后面两章收获不多,看点八卦 = =

●在这个时间点看完这本书,第一个感觉就是弗洛伊德对宗教心理根源的解释完美说明了韩国为什么那么多人仍然痴迷邪教……

●就,老神棍还是挺神棍的,但是也并没那么神棍

《文明及其不满》读后感(一):评《文明及其不满》

从最开始的本质讨论,触及人性,淋漓尽致的表达着人类的本能,到后来,我迷惑,同时我感受到了,自我知识的局限,一方面,我不知道中国之外,别的国度人民是如何对待战争的,毕竟主义不一样,至少,作为中国人的我,看到最后,我又共鸣了他的讨论,抵制战争,和平主义者,不希望那残酷的战争带走人类文明创造的财富。

另一方面,年份,让我会想,这些语言存在于那个年代,是在什么样的背景。

还有就是,翻译过来,终究不如本是中文读着上口,中间一度溜神,经过调整,才能看到最后。

谢谢有这么灵魂的书籍流通于世!

《文明及其不满》读后感(二):文明是褒义词么

1. 人类生存的快乐原则

1)直接获得快乐

2)消除痛苦

痛苦的来源:

- 肉体的衰老与死亡

- 外部世界的对立(拒绝满足本能)

- 与他人的关系

幸福产生于被压抑的需要的满足,从本质上来讲,幸福是一种暂时现象。当快乐所渴望的某种状况被延长,它就只能带来微弱的满足。我们的天性决定了我们强烈享受感只能来源于对比,而不是一种事物的单一状态中。

相对而言,痛苦更容易被感知到。避免痛苦的任务使得获得快乐的任务降到次要位置。降低痛苦的手段如:

- 移情和幻想(消除外部世界挫折):科学、艺术、宗教;

- 扼杀本能:东方哲学中的自我消除,无我;

- 麻痹:致醉致幻。

所以生命的本质就是快乐和痛苦的对抗

2. 从自我到文明

兽性本能主要特征:进攻性、自我为中心、追求欲望满足

文明是指让我们的生活有别于动物生活的所有成就和规范的总和,文明的目的在于保护人类免受自然的侵害和调节人与人之间的关系,在发展过程中,文明把人类从单个的人,然后是家庭,种族,民族和国家结合在一个统一体中,即人类的统一体。

文明的建立基于人类的人性本能,即“爱”,爱将原始的性冲动转化,发展成一种友爱。但文明也倾向于宣扬一种不加区分的博爱,对人类的善良本能过于乐观,对于其兽性本能,破坏本能(死亡本能?)估计不足。

文明建立过程中对人的本能抑制:文明是一种文化意义上的超我,文化超我并不关心人的心理本质。过多的压抑本能会形成时代性的精神病。

=====

我想弗洛伊德观点的起点在于他认为自我与外部世界是慢慢疏离的。正如他说他无法体会到他的朋友罗曼罗兰所说的那种奇妙的“无限”“无拘无束”“海洋一般”的永恒生命情感,因此他从本我的原始需求出发和展开。

有一段描述很有意思。“当人类还在婴儿时期,最初的自我包含一切事物,后来他从自身中分离出一个外部世界。因此,我们当前的自我感觉仅仅是先前更广泛的、一个包罗万象的感觉经过收缩的残余,而之前那种保罗万象的感觉,对应着自我与周围世界更紧密的联系。”

其实有些想法和卢梭挺像,人类从自然状态到社会状态,到底是不是更自由和平等了?

这本书可以解释为何人类文明发展到如今,我们身边那些可怕的事始终没有停止过。“本能是头野兽,即使被文明驯服也随时可能兽性大发,推翻一切,这就是是文明的缺憾。”

这本书或许也可以解释,为何每个时代,人在努力建立起集体认同感之后,又会感到强烈的虚无。特别是如今大数据时代,文明在疯狂输出,人在不断的被动输入后会不知不觉限制自己的行为和思想,丧失灵觉,被淹没在时代的洪流里。

我想现在的时代,已经不是没有光的黑夜,反而像是有太多的聚光灯,过于闪耀,没有明暗,一样让人看不见自己身在何处。

《文明及其不满》读后感(三):文明与“三我”

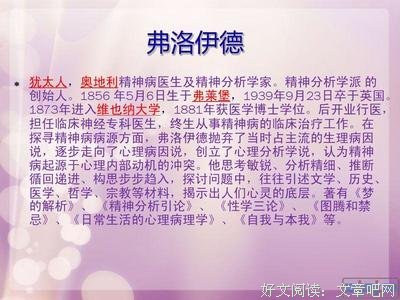

《文明及其不满》为西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)后期最重要的著作之一。弗洛伊德作为“精神分析之父”,提出了“潜意识”,“俄狄浦斯情节”和“自我”“本我”“超我”(后文简称“三我”)等重要概念。

回归本书,《文明及其不满》由三部分组成:《文明及其不满》《一种幻想的未来》和《缘何而战?》。其中,《缘何而战?》为一封回信,是弗洛伊德对爱因斯坦的“如何才能帮助人类摆脱战争厄运?”的答复。

全书从精神分析角度阐述了弗洛伊德的文明观,虽然篇幅不长,但给读者的震撼,“一波未平一波又起”。

弗洛伊德言,人们应对文明采取充满敌意的态度。文明发展是人类所经历的一个独特的过程,是人类生命的利用,因此,一部分生命的本能必须被消耗与取代,进而获得高层次满足。其提出论断“文明在很大程度上是通过消除本能才得以确立,而且在很大程度上(通过抑制、压抑或其他手段)必须以强烈的本能不满足为前提。”因此,文明要求限制本能。

进一步,弗洛伊德认为,人类不幸之根源即在对两种本能的限制,因为,文明就来源于这两种本能。

人类存在两种本能,爱欲本能与死亡本能,且后者包括指向外部的进攻性本能和指向内部的自我破坏。两种本能的相互融斗,生命现象可以从这两种本能交汇或相互对抗的活动中得到解释。

二者的关系不易发现,常常一显一隐。最为显著的例证可见于虐待狂与受虐狂等精神疾病中:虐待狂往往表现为,以爱欲本能为表象,暗地在死亡本能驱使下进行外部进攻本能行为。而受虐狂与虐待狂不同,其死亡本能为指向内部的自我破坏,故而呈现出受虐倾向。

文明,则是二者不断斗争,不断相互限制的产物。如,因限制爱欲本能(如乱伦、一夫多妻等),产生相关异形件有限恋爱关系的认可。再如,因压制死亡本能(如内外杀人、内外虐待等),出现了“爱邻犹爱己”“良知”等理想训诫。

文明与本能博弈中,产生“负罪感”作为压制工具。死亡本能下的进攻性本能与文明形成冲突,文明就必须对它进行压制,而这种压制工具就是“负罪感”。

负罪感主要有两个起源:对外部权威的惧怕与对内部权威的惧怕。外部权威起初以父亲为代表的,其主要职责是对错误行为作出惩罚。内部权威为外部权威的内化,弗洛伊德在此,即引入了“超我”——一切坏的意图都逃不过自我的检查,无论是否行为,只要具备动机,其就会产生惩罚的需要,因此,“负罪感”就成了永久的惩罚。说到这里,不得不提及弗洛伊德善恶观,其认为是环境塑造人的善恶观,故而“负罪感”是外部权威树立的善恶观的内化产物。如,孩童时期,受环境影响小,善恶观不明显,往往不知何种行为或想法是对对错,故而很难因为错误的行为或想法产生“负罪感”。

而个人发展与前述内容有着何种关系呢?

个人发展将快乐原则作为前提条件,其是本能的需求与文明的需求之间“互动的产物,其中一个需求指向幸福——我们通常称之为‘利己的’,而另一个需求则指向与社会其他成员的结合——我们称之为‘利他的’。”在个体的发展中,利己需求受到了最大的重视,相反,文明的发展主要关注形成人类的统一体,个人幸福退居其次。

故此,必然出现“超我”压迫“本我”的情形,当这种压迫较为严重时,进攻性本我和自我破坏性本能就会开始对人的社会生活造成困扰,抑郁症、强迫症、狂躁症等精神性疾病也就极易产生。这使我不得不想到自身经历:我经历过一段灰暗时光,极度的阴郁与沮丧,确实存在着“超我”压抑着“本我”的状况。当我走出这种情况时,好像也随之破除了“一个结界”,从“本我”走向了“自我”。

“超我”树立的“圣人标准”压迫了“本我”的喜恶,经历后,回望过往,蓦然间,发现真正的“自我”。

想来,对于个人而言,认识到“三我”的存在并明白自己的“三我”究竟是什么,可以帮助我们更好的用“本我”感知世界,让“自我”实现价值,以“超我”借鉴思索。这或许就是弗洛伊德在学术生涯的晚期想要警醒人们的:坚守文明时,也请耳通眼明,听听本我的声音……

《文明及其不满》读后感(四):批注汇总

弗洛伊德总结出了防备痛苦的办法,但是这些办法都有各自的缺陷。首先,个人可以通过扼杀本能来减少对快乐的欲望,但是这样一来,享乐的可能性就减少了。其次,个人可以运用力比多移置的办法,其实这就意味着本能的升华。艺术家、科学家就是利用这种方法获得了个人的享受,但是这种方法受到了若干先决条件的限制,因此,并不是所有人都能获得这样的享受。另外,个人还可以通过幻想和妄想的方式来摆脱现实世界,但是通过这些方法获得的快乐要么短暂而微弱,要么就是虚幻而空洞的。因为任何一种方法都不可能让人获得绝对的幸福,所以弗洛伊德认为,人类可能获得的狭义上的幸福,是有关个人力比多的经济利用的问题。

因此一部分本能必须被消耗、被取代,这样较高层次的满足才能实现。于是,弗洛伊德提出了一个重要的论断:“文明在很大程度上是通过消除本能才得以确立,而且在很大程度上(通过抑制、压抑或其他手段)必须以强烈的本能不满足为前提。

因此,文明要求限制性本能。这种限制表现在以下方面:对乱伦行为的禁止、对儿童性生活的压制、在成人中实行一夫一妻制。另外,文明只认可异性之间的恋爱关系。

只有当个人以不伤害他人的文明方式来满足自己的本能时,社会中的多数人才有可能享受最大限度的幸福。另外,随着文明程度的提高,本能的满足在很大程度上不是被削弱了,而是因为技术的进步而增强了。

人们仅仅因为脱离了不幸或结束了苦难,就认为自己是幸福的;而且一般而言,避免痛苦的任务迫使获得快乐的任务退居次席。

为摆脱人际关系可能对人产生的痛苦,最容易采取的保护措施就是主动与人隔绝,使自己远离他人。众所周知,通过这个途径获得的是宁静的幸福。如果想独自抵抗可怕的外部世界,那么人们只能通过躲避外部世界来保护自己。

满足不受自我驯服的狂野本能冲动可以产生幸福感,这种感觉绝对比通过满足受到自我驯服的本能所产生的幸福感更强烈。

在这里,我们也就简洁地解释了反常本能(perverse instincts)的不可抵抗性,也许还有禁忌物普遍具有的吸引力。

即使对那些的确具有这些条件的少数人而言,这种方法也不能彻底保护他们免受痛苦的折磨。

那些受艺术浸染的人,无法把艺术拔高到作为快乐的根源和生活的安慰。艺术在我们身上产生的轻度麻醉作用仅能使我们暂时摆脱生计需要带来的压力,其强度还不足以使我们忘记现实的痛苦。

但是它并不脱离外部世界;相反,它紧紧地依附那些属于外部世界的对象,并且通过与这些对象的情感联系获得幸福。这种技巧也不满足于仅仅试图避免不快乐——我们可以将其称为厌倦性顺从的目标。

我是在谈论一种以爱作为一切事物中心的生活方式,这种方式在爱与被爱中寻找所有的满足。我们所有人都极其自然地具备这种心理态度;爱得以表现自己的形式之一——性爱——使我们非常强烈地体验到一种巨大的快感,因此为我们提供了寻找幸福的模式。我们应该坚持沿着自己首次遭遇幸福的道路去寻找幸福,除此以外,难道还有更自然的做法吗?

每个人都必须自己决定以何种特定方式来得到拯救。各种不同的因素都在起作用,在指导个人的选择。问题是,人能期待从外部世界中得到多少真正的满足,能在多大程度上独立于外部世界;最后,能感到有多大的力量去改变世界,使之合乎自己的意愿。在这里——个人的心理素质起着决定性的作用——这种作用与外部环境无关。喜欢爱欲的人首先关注的是他与其他人的感情关系;喜欢自足的自恋者,会在他内部心理过程中寻找主要的满足;喜欢行动的人永远不会放弃可以一显身手的外部世界。

正如谨慎的商人避免把所有的资本投入一个项目,人生的智慧大概也劝告我们不要在单一的愿望中寄托全部的满足。这个愿望是否能成功还不能确定,因为这取决于许多因素的共同作用,或者仅仅取决于心理素质调节自身功能,使之适应环境,再利用环境去获得快乐的能力。

人们发现,人之所以会患上精神病,是因为他无法忍受社会在满足其文化理想时强加给他的大量挫折,他由此推断出,抛弃或减少这些要求将有可能回归幸福。

不加区分的爱失去了它自身的某些价值,因为这种爱对其对象是不公正的;其次,并非所有人都值得爱。

从心理学的角度来看,一个文化集体完全有理由开始禁止儿童的性生活表现,因为如果在儿童时期没有打下基础,那么不可能控制成年人的性欲。

至于在性方面已经成熟的个体,对象的选择被限定为异性,并且大多数生殖器之外的满足都被当作反常行为来禁止。这些禁律体现了这样的要求,即所有人只能有单一种类的性生活,这种要求并不考虑人类在性素质方面存在的先天或后天的差异;这种要求使相当多的人丧失了性享受,因此它是造成严重不公正的根源。

只有弱者才屈从于对他们性自由的广泛干预。

性生活作为幸福感的一个重要来源,在实现人生目的方面也十分重要,但是这种重要性已经显著减少了。人们有时似乎发现,不仅是文明的压力,还有内在于性功能本身的某种东西,让我们无法充分满足,并把我们推向其他寻找快乐的道路。

当一种相爱的关系处于高潮时,人们对周围环境就失去了兴趣;一对恋人有两个人在一起就足够了,甚至也不需要共同养育子女来使自己感到幸福。

实际上,在这方面,原始人比我们更幸福,因为原始人不知道对本能采取限制。作为代价,原始人继续享受这种幸福的时间也很短。文明人已经将自己部分幸福的可能性换成了部分的安全。但是,我们不能忘记,在原始的家庭里,只有家长才能享受这种本能的自由;其他人则生活在受奴役的压迫状态中。在文明的原始时期,享受文明益处的少数人和被剥夺了这些益处的多数人形成对立,而这种对立因此被推向了极端。

确切说,它们必须保护一切有助于征服自然和生产财富的事物,使它们免受人类敌意冲动的侵害。人类的成就是很容易遭到毁坏的,而且创造这些成就的科学和科技也会被人用来毁灭成就。

因而人们会有这样一种印象,即文明是由懂得如何获取力量和强制手段的少数人强加给具有反抗性的多数人的。