《七杀》是一本由上官午夜著作,国际文化出版公司出版的平装图书,本书定价:25.00元,页数:219,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《七杀》精选点评:

●很烂的书,没头没尾的

●读到校工蒲鹏死了,脸被划花的时候,就想到了那个可能不是他,就觉得他应该是凶手,看来还真的猜对了。

●结局不错呀~

●果然悬疑小说才是我的最爱。还不错结局出乎意料。

●上官午夜悬疑小说巨著

●一般般。

●算是有惊喜,但是恐怖的部分太弱了啦~

●人有七宗罪,但罪不至死。罗天总会让我想到#死亡通知单#的罗飞,这系列不如那个精彩。都是听的故事。

●什么杀人理由,莫名其妙!! 不过午夜也是细腻地,对于很多感情都写到足以感人的点上。 就是推理实在弱,消遣消遣吧。。

●反正中国人玩七宗罪的梗就是怪不勾劲的

《七杀》读后感(一):现在有一个游戏叫七杀

《七杀》读后感(二):还行

别人送的,用三天坐地铁的时间读完了。

以前有作者跟我推荐貌似也是上官午夜的七根蜡烛?说是喜欢她这样清新的文笔。我去网上搜了搜,每次都是看了开头的几段,就没再往下看。

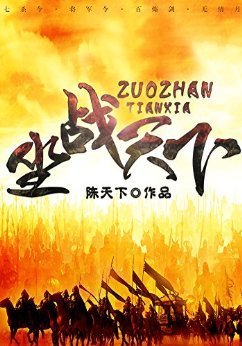

七杀这本,封皮我相当喜欢,纸质、颜色、字体,图案,都超级喜欢。里面的纸张和字体大小也是我读着正合适的,所以刚收到这本书还是挺开心的。

开了几行,有点不明所以。说实话,这么大白话的一本书,我个人还真不太喜欢。

书中,像什么“很幼稚很幼稚”这么口语的都出来了。还有写一个外语老师,中文里夹带着几句英语,特别老土的桥段了,甚至连shut up都拼错了。。。不知道是作者笔误,还是校对不仔细?

虽然封底写了好多特别隆重的夸这本书如何如何好,如何如何悬疑,但我看完以后最大的感触是失望。

当然,经常有编辑教导我,作为写手,要学习人家的长处;不好的就不要抨击了。

那就来说说这本书的长处,伏笔埋得比较好。前头似乎无意识地说某人和某人真像双胞胎,后头果然就是一个人死了,大家以为死的是另一个人。悬念似乎也有那么点意思,前后基本能呼应上。

但觉得结尾有点仓促,不明所以,可能是为下一部做铺垫?

看完全书最大的感触就是,没看懂。

为什么第一个死的高敏,说什么树叶掉下来,汇集成了人形,结果她被杀了,还被QJ。但最后结尾却是说,她当天回宿舍后,跟某人发生争执,某人好像是失手把她杀死了。还用胶水制造了她被QJ的假象?

胶水怎么制造?是说用那种细长的胶水瓶#¥……%???我好多年没用过胶水了,所以看到这里我终究还是没懂。

再一个是反复出现几次落叶汇成人形,是什么意思?为了烘托恐怖悬疑的气氛?

全书读下来,的确语言大白话,让人看着不累,就是顺下来的很简单的感觉。

但太好的评价,我还真是没有。

看在喜欢封面的份儿上,觉得还行吧。

《七杀》读后感(三):“加强版”七宗罪

“加强版”七宗罪

——读上官午夜《七杀》

作者:青子

半个小时前,我读完这部悬疑小说的最后一个字,缓步来到阳台,一边对着漆黑的夜空做了几次深呼吸,一边在脑海中过滤一遍小说的剧情,直到心情稍微平复了些,才想到回到电脑前,敲下这篇文章。

心情依然纷乱,一时间不知从何说起,考量良久,还是从开篇说起吧。

没想到,上官午夜这次选择了校园,而且还是女生寝室。

以诡异惊悚的校园凶杀案件作为开篇,之后却笔锋一转,用轻松诙谐的口吻讲述古小烟的校园生活。看似轻松、愉快的校园生活中,却是暗藏杀机,果然不出多久,凶杀案便在主人翁古小烟的身边发生了。

当看到第一桩凶杀案时,我原以为整个故事模仿着经典电影《七宗罪》:人格扭曲的凶手出于对宗教的信仰,代表上天前来惩罚那些犯下罪过的人。但《七杀》的故事没有这样简单,作者处理得非常巧妙,

单从那一张张神秘莫测的魔鬼牌和奇怪的诗句中,便看得出上官午夜今次确实下了大力气,构思的巧妙、复杂的程度令人惊叹。悬念迭起间,惊悚的效果也丝毫不显弱,记忆尤深的是古小烟夜闯荷花池、在一片纸灰中发现高敏照片被掉包的那一幕,读到这里的时候正值午夜,我的心里忍不住凉凉的、麻麻的,一个写悬疑小说的作者,看悬疑小说时被吓到,这种感觉实在不常有。

我个人觉得这部小说最大的特点就是语言风格的生活化、青春化,使故事更加贴近真实,人物形象也更加丰盈饱满,跃然纸上。关雨菲的跳楼、山崖边古小烟与罗天的生死与共等经过,都是最令我感到震撼的桥段。

不仅仅是感动,更多的大概是对于命运、对于人性的感叹吧。

从创作的角度而言,这部小说最成功的地方就是以“七宗罪”展开故事,结局却没有落入宗教的俗套之中,而是出现局中局和终极心理犯罪的神来之笔。

直到末尾,不难看出,这个故事还没有结束……

罗天与古小烟新的挑战即将开始了。

我相信,这部小说带给你我的心灵上的震撼和精神上的享受也没有结束,更远远不止前边我提到的这些。最后,感谢上官午夜的慷慨赠书,让我在酷暑之中读到如此精彩的一部悬疑小说,于是,整个身心清凉了许多。

(青子,现居安徽,80后悬疑小说家,逐浪文学网VIP作家,迷瞳悬疑小说社团主创成员,著作出版有悬疑小说《笔仙》、《诡道》、《学园禁区》等。)

《七杀》读后感(四):最好看的悬疑小说——读《七杀》

最好看的悬疑小说

——读上官午夜《七杀》

作者:韩真英

国际文化出版公司的策划编辑给我传来一份小说稿,让我抽空看看。这是他们出版社2009年度的重中之重作品、上官午夜的最新长篇小说《七杀》。基于公司事务繁多,小说即搁置一旁,再后来总算忙里偷得半日闲,打开这位内地作家的小说细细读起来,结果整个人竟陷了进去。

内地作家的著作早前读过一些,例如余华、残雪、叶兆言、王安忆。

而悬疑推理小说也曾经读过少许,像《福尔摩斯探案全集》、《达•芬奇密码》都是让人爱不释手的经典作品。

从事出版业务以后,每每沙龙聚会,常听起媒体界、出版界的朋友们齐聚一堂谈论两岸三地现阶段当红的年轻作家,其间,上官午夜就是被提得最多的一位。因此,有时候我特别想知道,这位从精灵女歌手到畅销书作家的悬疑天后到底是何方神圣、到底有着怎样的创作天赋。

曾几何时,上官午夜在我的内心深处就像是一个谜、一个问号,抑或是一个传奇。

正是这个原因,我十分感谢出版社编辑令我先睹为快,率先读到这部作品。

花了两个晚上时间细细读完,却萌发意犹未尽的感觉。

这是我读过的最好看的悬疑小说。

整个故事就像一个巨大的悬疑长卷,处处是局,处处是迷宫,处处是不可思议的事件,紧抓人心的笔触间不时夹杂着幽默生趣的微量情愫,这等愉悦的感觉就像观看着007、《夺宝奇兵》等大片电影。

人物塑造方面,罗天、古小烟、蒲鹏、冷梦凡、叶寒等形象无不跃然纸上,或机智过人,或纯真可爱,或老谋深算,或搞笑活泼,均是讨人喜欢且相当经典的文学人物。

叙述技法方面,这部小说属于“完美作案”的范畴。最具代表性的“完美作案”作品譬如《嫌疑人X的献身》、《无人生还》等,但在今天,上官午夜的《七杀》令我感到震惊——没想到,一位年轻的中国作家竟然娴熟地掌握“完美作案”的创作技法,而且不是传统意义上推理界的“完美作案”。

这样年轻的创作奇才,就算放在悬疑推理小说甚是成熟的欧美文坛、日本文坛,也是独领风骚,也是一位畅销书作家。她就像阿加莎•克里斯蒂、宫部美幸,创造了奇迹,打破了悬疑推理男性作家一统天下的局面……

当然,她还年轻,还远远不及阿加莎•克里斯蒂、宫部美幸等大师的非凡成就,但她有着这个得天独厚的潜质,相信不久的未来,她将取得更大的成绩,将成为中国的悬疑推理小说界最耀眼的明星。

我想,那时候,当我们飞往国外的土地,洽谈生意或者旅游观光,就能在各大书店中见到上官午夜的小说专柜。

衷心地期盼,期盼这一天的到来!

(韩真英,中韩混血儿,毕业于韩国外语大学新闻系,曾供职KBS、MBC和CATV电视台,现任台湾灰鼠文化事业有限公司总编辑、水月出版社执行主编。)

《七杀》读后感(五):七宗罪的迷局——上官午夜《七杀》读后

【特殊场所,恐怖校园】

《七杀》是悬疑天后上官午夜“古小烟悬疑小说系列”的第二季,在这部小说里,作者将故事发生的场所设这在校园,使本作成为了一部十足的校园悬疑。

现在很多悬疑推理、恐怖惊悚小说把校园作为其发生故事的重要场所。首先,这里人口密集,师生众多,如果发生死亡事件或者较为神秘可拍的事件很容易造成学生的集体恐慌,易于营造恐怖惊悚的氛围。其次,不少学校尤其是那些历史悠久的老院校,都有其神秘的场所,比如废弃的教学楼啊、阴暗的厕所啊、午夜的小树林啊等等,尤其是医学院的解剖室这种听着就很瘆人的地方,在这些地方开展故事更能起到很好的吓死人不偿命的效果。

其实,校园作为一个容易制造恐怖氛围的特殊场所是由于其相对的封闭性。一个相对封闭的空间,小到一个房间,大到一座城市,都会给人心理带来不同程度的恐惧感。一言以蔽之,一个未知的地方,往往能够让人产生探险的欲望,也更能让人产生恐怖的心理。比如在蔡骏的《天机》,一座空无一人的城市;庄秦《龙穴》中的雨林、沼泽和深山,其他还有如孤岛、古镇等等地方,尤其是地处偏远、人迹罕至的所在。过去很长时间几乎与世隔绝而且充满迷信以及鬼神思想盛行的落后地方,也是极好的营造悬疑恐怖气氛的地方。

《七杀》中的所有死亡事件都发生在江川大学,校园里有一个相传经常闹鬼的荷花池,还有死过人的寝室等。

从古小烟系列第一季《天劫》开始,上官午夜都就在小说中加入一些看似超自然现象的神秘灵异的东西,有些甚至可以说是迷信的元素。但她写的不是灵异小说,她也不是在宣传迷信思想。

女主人公古小烟出身乡村,从小受迷信以及鬼神思想影响的她有时是会笃信这些的,这是可以理解的,而他的男朋友刑警队长罗天是从来不信鬼神之说的,他也经常告诫小烟一定不要相信这些怪力乱神的东西。作者这样处理二人对鬼神思想的态度,是想通过如此强烈的对比,说明悬疑小说中那些看似神秘不可解释的东西其实是可以通过逻辑推理的形式进行科学解释的。这才是悬疑小说的创作理念。无法用科学解释揭开悬念的是恐怖小说,而不是悬疑小说。

【连环杀手,七罪模式】

连环杀手(serial killer),又称连续杀人犯,是一个或多个杀手把受害者一个又一个地杀害,多数是谋杀。杀手的心理常常被认定为变态心理,是精神疾病发作,以自我为中心,对人性物化,爱操纵对方的生命,有性欲快感,或自命为判官,或“替天行道”。

不少侦探推理小说或是犯罪小说中都会出现疯狂的连环杀手形象,然而他们的作案手法及行为模式又有所不同。

《七杀》中的连环谋杀是典型的“七宗罪”模式。七宗罪(the seven deadly sins)包括:傲慢(Pride)、嫉妒(Envy)、暴怒(Wrath)、懒惰(Sloth),贪婪(Greed)、饕餮(Gluttony)以及欲望(Lust),属于人类恶行的分类,由13世纪道明会神父圣多玛斯•阿奎纳列举出各种恶行的表现,曾屡次出现在《圣经》、著名绘画作品及中世纪教会人士布道的题目中,特别是在但丁的《神曲》和乔叟的《坎特伯雷故事集》中的论述犹为著名。

当代人对“七宗罪”的熟知以及对七宗罪题材艺术作品的热衷大概始于由大卫•芬奇指导、布拉德•皮特主演的电影《七宗罪》。

近年来,国内也有不少悬疑推理小说涉及这个题材,如言桄曾在《推理世界》杂志上发表过以《七宗罪》为题的推理小说系列(共七篇),每篇围绕一宗罪具体展开。在长篇方面,《七杀》之前有普璞的《罪之法则》(在《最推理》上连载时叫《新七宗罪》)和雷米的《心理罪之画像》。其实雷米的不能完全算七宗罪模式,只能算做类模式,每次杀人时都出现数字,从1到7,也是七宗命案。

《七杀》中的谋杀行为类型其实是很复杂的。江川大学从1988年开始,每隔10年都会发生连环杀人案,每次都是七个死者。1998年如此,2008年亦是如此。但2008的相比于前两次有所不同,自第三名死者开始,死者的身旁多了一张神秘的魔鬼牌,明目张胆地暗示警方下一个受害者的特征。

看到故事最后,我们知道,是有人在模仿前两次连环杀人案凶手的犯罪模式。这样的人在犯罪学上被称为“模仿者”,亦称拷贝猫,这一类型通常存在两种极端——一种感觉有点智障,非要效仿某个知名的连环杀手去作案,甚至是希望成为和自己“偶像”一样的连环杀手,但最后大多落个东施效颦的名声;另一种就属于有点头脑的犯罪人了,他们一般选择在某个知名连环杀手作案期间使用类似的手段对类似的被害人实施侵害行为,栽赃嫁祸、蒙混过关以逃避侦查。

相比之下不难看出,书中的模仿者应该属于前者,“我最讨厌别人模仿我了,而她又模仿得那么蹩脚”,这是那个“知名的连环杀手”对他的“粉丝”的评价。

但为什么说复杂呢?这是因为模仿者后来觉得“偶像”根本不值得被模仿,所以才会在现场留下魔鬼牌,“粉丝”压根儿就瞧不起“偶像”,所以决定完成一部真正属于自己的作品。

在此之后,模仿者进化成了“堕落天使”。所谓堕落天使亦称恶魔之子、上帝之手等,专指自我感觉负有某种“使命感”去“清除”某些人的连环杀手,控制欲强烈,有“上帝情节”,自以为是某神圣代言人。用“堕落天使”来形容他们并不是在宣扬他们是某种体制的反抗者,而是向大家揭露其宛若撒旦的恶魔本质。

《七杀》中塑造这样一个人物性格和犯罪行为类型都很复杂的连环杀手,可以使得小说和人物本身更具悬念,能够起到更深地人性描写以及批判的作用,这也是本作比较突出的一个特点。

【细节误导,结局逆转】

《七杀》是一部悬疑小说,悬疑小说常用的手段是制造悬念,制造悬念的目的就是尽可能地要让读者在看到故事结尾之前猜不到结局和真相。而细节的误导则成了基本和必要的手段之一。

《七杀》中的误导主要有两种:

其一,暗示读者某人将是下一个受害者,因为他或她符合“七宗罪”中的某一罪,最突出的例子是体型偏胖关雨菲,她总说自己胖要减肥,所以读者很自然地将她和犯“饕餮”罪的被害者联系起来,其实不然。

其二,用主人公自己的判断让读者以为某人是凶手,其实凶手另有其人。对于第二点,一般读者都会知道,以第一人称叙述故事的悬疑推理小说,“我”的推理基本都是错的,即使不全错,推理出的也不是真相。找出真相的人基本都是“他”,即那个智商要高于“我”的侦探或警察。

然而,在《七杀》中,“他”也错了,接着就出现了“逆转式”的结局,出现了“死人”才是幕后黑手的强烈的震撼感。

曾经被怀疑为是“凶手”的人既是凶手,又不是“凶手”。他是前两次连环杀人案的凶手,但没有人知道是他,大家也不知道第三次是原来的凶手再次犯罪,还是有人刻意模仿。主人公古小烟一直怀疑是他是第三次连环杀人案的凶手,但后来,他“死了”,所有人都认为他只是受害者之一,是模仿者杀死了他,但最后他“活了”,模仿者反而成了受害者。

连续多次的细节误导加上短篇幅内上演的结局的逆转使本作的悬念很好地保留到了最后,可以说是本作最为成功之处,也正是上官午夜在创作中上进步之处。看来欧美和日本优秀悬疑推理小说的阅读对她的帮助的确不小。

只不过真凶最后并未抓到,这也将悬念保留到了下一部当中,希望接下来的“古小烟悬疑小说系列”的第三季能更加精彩!