《重新发现欧洲:法兰西何以成为法兰西》是一本由[英]塞西尔·詹金斯著作,天津人民出版社出版的平装图书,本书定价:49.8,页数:320,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《重新发现欧洲:法兰西何以成为法兰西》读后感(一):高卢鸡之味

好像从十八九世纪开始,巴黎乃至整个法国都成了文青向往之地。 福楼拜的小说,新浪潮的电影,我差点没忘了加缪和萨特。在伍迪·艾伦的《午夜巴黎》中,男主角在巴黎的夜色里同“迷惘一代”的艺术家们纸醉金迷,而在理查德·耶茨的《革命之路》里,女主角拼尽性命也要到的地方,正是巴黎。“巴黎,将是梦开始的地方。” 而对我们大多数不那么文艺的普通人来说,法国的历史就是课本里的某一页,罗伯斯庇尔和拿破仑的画像,小佛郎士在最后一课里激起的民族主义……好吧,也就这样了,最多还记得被掐头去尾的我的叔叔于勒,兴许还不记得作者。像对大多数国家一样,对法国我们并不真的了解。 所以我们需要读塞西尔·詹金斯的《法兰西何以成为法兰西》,如果条件允许,甚至该把整个“重新发现欧洲”的系列,谁会是我们的朋友,谁又会是我们的敌人?我们应该去了解欧洲国家的不同气度与文化,尤其在这个世界即将再次进入大变局的今天。 在《法兰西何以成为法兰西》中,塞西尔·詹金斯不无详备地梳理着法兰西的过往,从 凯撒口中“易上当受骗的高卢蛮族”直到二十一世纪的衰退主义,从维钦托利到萨科齐。在历史中,我们仿佛看到某种熟悉的民族性。所谓的“法国例外”似乎与我们的“中国特色”殊途而同归。李世民说“以史为鉴,可知兴废”,有时候他国之史同样可以作为我们的前车之鉴。尤其像法国这样与我们在历史轨迹上曾经高度相似的国家。 我们同法国都经历过“无量人头无量血”的革命运动,都曾在外敌入侵中国土沦丧,甚至连那场令人记忆犹新的红色文化革命,两国都几乎是同时发生。而在二战后的冷战新格局中,中法两国的关系也颇值得玩味,分属东西方两大不同阵营,法国却是最早与新中国建交的西方国家。“谁是我们的朋友,谁是我们的敌人?”法国于我们,至少不会是一个危险的敌人。 在法兰西的近代史中,我们甚至看得到中国现代历史的影子。 在二十一世纪的今天,每一个仍想要“开眼看世界”的中国人首先要做到的就是破除“西方世界”的整体观念误解,在民族性的拆分中,认清真正的欧洲乃至西方。而与拘谨傲慢又奸滑阴郁的盎格鲁-撒克逊人和刻板自负又冷酷的日耳曼人相比,随性浪漫又冲动的高卢雄鸡的确算得上是可爱的欧洲人。 高卢鸡之味,可比法餐,很适宜品尝。

《重新发现欧洲:法兰西何以成为法兰西》读后感(二):一本认识法国的通识好书

“法国的身份是由一系列的冲突关系——与古罗马、神圣罗马帝国、意大利、梵蒂冈、德国与西班牙的冲突——所决定的,也是由于英国和美国的帝国竞争所决定的。”

提到法国,你首先想到的,会是什么?

我估计,你肯定不会先想到政治、军事上去,应该也不太会想到什么特别有名的工业品牌。大多数的情况,你最先想到的,肯定是它的艺术、哲学、奢侈品等等,这些其实都是法国的软实力。

确实,法国这些软实力真的是太厉害了。首先,它给现代社会提供了一套基础的精神理想,法国的国家格言“自由、平等、博爱”,现在已经是全世界都能认同的现代价值观。另外,法国还创造了一套充满诱惑的个人生活方式,让全世界都向往它浪漫、优雅、时尚的氛围。

在西方大国里面,法兰西一直是一个比较特殊的国家。和英美相比,它既不像英国那样建立过世界性的大帝国,也心甘情愿地做一个符合自己真正地位的小国,富国;也不想美国拥有洲际规模的领土,且不断地以霸主身份亮相。

戴高乐说,法国如果不伟大,不能作为影响世界的国家,那么就不是法国。多年来,法兰西也的确是朝着这个方向努力的。不论是退出北约,冷战时周旋于美苏之间,还是二战后拉起一群欧洲国家组成联盟发声,甚至是到现在,维护非洲稳定,出兵利比亚,都是基于法国人一直以来坚守的大国梦,即便是美国,也不能对它发号施令。单从立宪之路来说,法国就和英国走了非常不一样的道路。简单来说,英国君主立宪,法国民主共和。

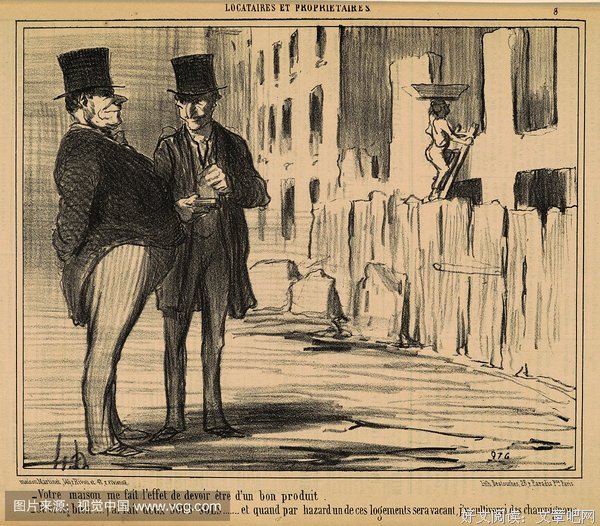

你对这幅画,应该不会感到陌生,因为法国大革命的时候就出现过,它是法国著名画家德拉克罗瓦的代表作。

为从1789年开始,在那之后的近80年里,法国人民一直在不停地革命,连续推翻了5任皇帝,建立了3个共和国。而法国人正是通过这一系列的反复斗争,才得到了“自由”——这个在现代人看来,人类最基本的权利。

法国的《人权宣言》里就有很多传已久的名言,比如,“政治结合的目的在于保护自然、不可侵犯的人权”“财产权神圣不可侵犯,任何人不得被剥夺该权利。”“法律是公共意志中的表达,法律面前人人平等。”当然,最激动的人心的还是第一条,“人生而自由,权利平等。”

这些追求自由和平等的愿望,充分体现了法兰西人民的核心气质:国家结构再稳定,阶级关系再和谐,不符合人权理念、不利于平等自由,那也不行。正是因为法国的理想主义的气质,他们便成为了价值的典范。而“人权”两个字,定成了宪法的核心主题,确定了新的价值基调。

之所以法国人民有主权观念,这就归功于法国大革命,革命不仅带来了法国人民观念上的变化,也引发了国际秩序当中的深远冲突。

人民主权的对立面是君主主权,大革命就是要用人民取代君主,来作为国家内部最高权力的来源。也就打开了一种全新的对于正义政治秩序的想象:大革命一来,就只有人民自己统治自己,才是正当的政治秩序,君主来统治臣民,就变成不正当的了。

君主主权和人民主权,两种观念的前提都是对主权国家的承认。主权国家这种观念是在大航海时代浮现出来的,这种观念肢解了过去的大帝国观念。而大革命又往前推进一步,人们开始争论,主权应该掌握在谁的手里,应该归属于君主还是人民。

对于法兰西,背后的真实逻辑要比这复杂得多,没法简单地用落后和先进来评价。想要理解法兰西,理解了这些逻辑,就应该看看这本《重新发现欧洲:法兰西何以成为法兰西》。这本书中的法兰西与平常我们眼中的法国印象不同。他告诉我们是什么塑造了今天的法国?法国又有哪些独特之处?有哪些我们可以称为“法国性”的地方?通过这本书的阅读,我们将透过不同的棱镜看到不同面的法国。

在这本书里,作者对法国沿革叙述主线很鲜明,历史、政治和艺术交融形成了法兰西的民族认同。这是一个专业学者看历史的角度,而这本书的作者,就是英国的艺术史、文学史权威学者塞西尔·詹金斯。他曾经是哥伦比亚大学欧洲研究中心主任、英国政府的法国问题高级顾问,兼通法语、德语等语言。曾经写过一部戴高乐的文化大臣马尔罗的传记,一部诺贝尔文学奖得主莫利亚克的传记,还有一本《法国简史》。

如果大家对法国文化、对法国历史感兴趣,可以读一读这本书,不仅仅是为了能够了解更真实的法国,更是因为法国的历史也是给我们警醒,“世事变化无常”,文明化的过程是要付出代价的,要如何去保持自己国家的气度与文化。

随着全球化的发展,世界会联系得越来越紧密。我们需要去了解不同的文化与历史,加深对彼此的了解与理解,才能在某种程度上更好地消除隔阂。而恰好这本书的内容比较有启发性和现实意义,对欧洲各国当代的现实问题有一些比较清晰的思考。

《重新发现欧洲:法兰西何以成为法兰西》读后感(三):法兰西何以成为法兰西?

提起法兰西,我们都知道是现在世界第五大经济强国法国,法国的高雅浪漫、美食美酒、美景美人,无不吸引着世界上的人们奔赴那里一睹芳容。 在这个世界上的第一旅游大国,不是西方文明之祖的希腊或意大利,更不是最发达的美国,而是领土只有美国十分之一、与意大利同属欧洲的法国。 法国虽不大,但这是西方文明的代表,自诞生之日起直到今天,法兰西文明都是强大的。 法国的“法”,是我们对法兰西的简称,它的全名是法兰西第五共和国。那法兰西何为法兰西呢? 原末法兰西来源于法兰克。法兰克是古代善战的法兰克武士手中的一种主要兵器――投枪。投枪长一米多,尖端十分锐利,法兰克武士臂力强健,当他们将投枪猛掷出去的时候,即使是当时勇猛罗马人的铠甲勇士也难以抵挡,这种投枪的名字就叫“法兰卡”。因此,罗马人在恐惧之余,就把手持法兰卡的人称为“法兰克”,于是法兰克人这个名词就诞生了。后来,用作国家或地名时,就称之为了“法兰西”。

由未读出版的《重新发现欧洲》系列,《法兰西何以成为法兰西》从它断层的远古文明和14世纪的诞生之初,一直讲到今日,向我们呈现了一个多灾多难的民族,荣耀与职辱并存,强大的文化血脉总能一次次在废墟中崛超,“太阳王”路易十四豪华奢靡的凡尔赛宫,第一次让它成为欧洲的中心,出生在刚刚收复的科西嘉岛的拿破仑所向无敌,纵横天下,为法国赢来了更多的荣誉。 但物极必反,在法国享受巨大光环的时候,滑铁卢般失去的荣耀让他们猝不及防。法国在当初并非一个独立的国家,总是受制于人,只有在路易十四才强大起来,但不幸的是,不久革命浪潮兴起,路易十七及王后被送上了断头台。 在经过了拿破仑的短暂辉煌后,法国被希特勒占领,几乎沦为德国的一个省。然后作为战胜国的法国从废墟中崛起,在戴高乐的带领下重新谱写了黄金十年。

现在法国几乎成了品牌的集中地,它的时尚、它的前沿与高端无不引领着时代的潮流,成为所有人的向往之地。 法国的重工业时代领先,如汽车品牌雷诺和标致―雪铁龙、圣纳泽尔―南特造船区、武器生产达索公司,轻工业更是不要提了,巴黎时装节,高档纺织品和高格时装都出在巴黎,皮尔·卡丹、香奈儿·羔羔都是法国的时装设计大师。法国人不单时装质量好,所有的化妆品都是世界顶级品牌,如香水、唇膏、眉笔之类的,也是法国产的最好最贵。 说起美食,这个世界上除了中国没人敢称第一,但法国是一个例外。你逛遍全世界,几乎所有的城市都可以看到中国餐馆,然而所有城市最高档的餐馆必定是法国的(当然除了中国本土之外,大多数中国人还吃不惯那玩意儿)。 法国虽然在军事和经济上不是最强大的,但在文化上绝对是世界第一。如果你喜欢高雅艺术、热爱高雅生活,那你一定会法国这座浪漫之都充满幻想。 要想了解今天的法国,我们就必须了解法国的地理环境、历史沿革、文化糅合、政党珍成,这就需要我们回溯法国的历史。

诚然,法国作为一个高度发达的国家,有着高端的、完善的基础设施,但它不同于其它发达国家一样,到处是开发被工业污染的城市和乡村,相反地,它全国拥有60%的可耕地,农业却并不很发达,很多东西还在依靠进口,可见它是一个非常宜居的国度,资源还未被过度开发,发展的后劲还很足。 这本《重新发现欧洲:法兰西何以成为法兰西》不仅从革命与王权、艺术与世俗、昨日与今天阐述了法兰西何以成为法兰西,还从政党和体制提出了法兰西发展的忧虑,认识一个国家一个民族,我们还是要从多方面了解与探索,从地区、从国家、从全球视野出发,观自身,觉自我。

《重新发现欧洲:法兰西何以成为法兰西》读后感(四):热情还是误解:一本书读懂法兰西,专家:最了解你的人是“对手”

一提起法国,相信有不少人会感觉“怦然心动”,内心深处的向往之情溢于言表。

若要问大家心目中最向往的旅游胜地是哪里,相信法国一定首当其冲。

在我们身边有很多亲朋好友,甚至包括我们自己,若有机会出去旅游,那么最想去的地方很可能就是法国。

有人说,法国是众生向往之地。

海明威在《流动的盛宴》中也曾说过:假如你有幸,年轻时在巴黎生活过,那么你此后一生中不论去到哪里她都与你同在,因为巴黎是一席流动中的盛宴。

的确如此。

法国有广袤无垠的平原、森林与高山大川,还有风貌迥异的大西洋与地中海海岸线上那些美丽迷人的海滩。

从阿尔勒与奥朗日的罗马纪念碑,到亚眠与沙特尔的中世纪大教堂;从枫丹白露与香波城堡的宫殿,到巴黎诸如玛德莲教堂与军事学院之类的各色建筑。

当然,还有巴黎百花齐放的艺术—从神秘的多尔多涅洞穴壁画,到卢浮宫或者不久前开馆的非比寻常的巴黎原始艺术博物馆。

但是,每个人透过自己的想像看到的“法国”到底是不是真实的法国呢?法国又到底有哪些独到之处,可以让我们称为“法国性”的地方呢?

可以说,真正了解法国的人却少之又少。

对于我们普通人来说,对法国的印象和感观大多只停留在一餐一食,一幅画,一些人,或者一些具体的建筑上面:

比如高耸入云、壮美之极的埃菲尔铁塔,充满艺术瑰宝的卢浮宫以及卢浮宫前玲珑剔透的玻璃金字塔,名扬四海的法国香水,永远令各国名媛靓女为之惊叹与艳羡的巴黎时装秀,外形如同棍子一般的法棍长面包与精致考究到无以复加的法式餐肴与甜品,色泽诱人、醇香浓郁的法国葡萄酒……

或许也能如数家珍般地列出法国历史上的一些名人,如路易十四、拿破仑等伟人,也对法国大革命、拿破仑战争等有所耳闻,但若不了解整个法国历史,还是很难弄清楚这些伟人的丰功伟绩与革命运动产生的前因后果,更无法评估他们的历史意义和地位。

常言道,理解一个人难,理解一个民族或许就更是难上加难了。

也可以说,如果不了解历史脉络,就无法轻易了解法国。所以我们要想了解当下的法国,就必须理解它的历史沿革。

如早在19世纪,法国著名的政治家与史学家托克维尔就在其传世之作《旧制度与大革命》中对法兰西的民族特征与传统作了深入的研究,并为自己的民族下过如此断语:

“这个民族的主要本性经久不变,以至在两三千年前人们为它勾画的肖像中,就可辩出它现在的模样;同时,它的日常思想和好恶又是那样多变,以至后来变成连自己也料想不到的样子”。如同中国一样,法国也是一个富有史学传统的国家。

法国扣人心弦的历史,在革命与王权、艺术化与世俗化之间来回摇摆,这并非因为喜怒无常的性格,而是源于它在欧洲大陆身处包围的地理位置。

因此,法国的身份是由一系列复杂的关系决定的,从罗马帝国到拿破仑战争,再到“二战”后的英国和美国,各种各样的冲突与关系塑造了今天的法兰西。

法国著名的诗人与哲学家夏尔·贝居伊的话:“观察法国,就要置身法国之外”。

在现实生活中,我们也常说一句话:最了解你的人,往往不是你的亲朋好友,而是你的敌人。

英国艺术史、文学史学者塞西尔·詹金斯的著作《重新发现欧洲:法兰西何以成为法兰西》一书中,我们看到了他以一个与法兰西相爱相杀的近邻的身份,讲述了在百年战争中的两个王朝在斗争中纠缠不清的过往,彼此间的猜疑使得两个近邻都在对方向上看到了自己的影子:一个“讨厌鬼”。

英国人历来认为法国人是浮夸纨绔、胆小懦弱、肮脏邋遢的,而法国人同样欣然将英国人看作是背信弃义、蛮不讲理、傲慢自大的投机取巧者。

这种“敌意”在近些年在很大程度上有所缓和,但是竞争关系却依然存在。

更让人跌破眼镜的是,两国在很多方面却还惊人的相似。

有时,人们会认为法国的历史开始于15世纪。但事实上,法国的起始点却是百年战争,正如圣女贞德所言,这场战争使法国陷入与英国的矛盾之中。

当历史的车轮以不可阻挡之势缓缓地驶入现代,一直行至当下,我们想要了解真正意义上的法国,就一定要挖掘出法国的独特之处,真正理解其历史沿革。

在《重新发现欧洲:法兰西何以成为法兰西》一书中,我们可以了解到,法国扣人心弦的历史,在革命与王权、艺术化与世俗化之间来回摇摆,这并非因为喜怒无常的性格,而是源于它在欧洲大陆身处包围的地理位置。

从罗马帝国到拿破仑战争,再到“二战“后的英国和美国,各种各样的冲突与关系塑造了今天的法兰西。

法国的身份,正是由这一系列的复杂关系所决定的。

总之,要想了解法国人对共和制的担忧,就得回溯法国大革命;要想认识法国先进的教育体系,就得寻访拿破仑;要想体会拉辛戏剧的力量,就得把握路易十四人生中的紧张与矛盾;要想明白优雅法语的发展,就得寻访罗马帝国统治下的高卢地区。

想要了解法国,首先要从了解法国历史开始。

《重新发现欧洲:法兰西何以成为法兰西》读后感(五):路易十六走上断头台,源自489年前一位美男子的有心之举

1285年,也就是元朝至元二十二年,法国卡佩王朝国王腓力四世登上了王位,这一年他才17岁,长得高大威猛,风度翩翩。

腓力四世的王位得来不易,他1268年生于巴黎附近的枫丹白露,当时在位的是他的祖父路易九世,父亲腓力三世是路易九世活着的最大儿子。

路易九世信仰虔诚,执法公正,积极组织参加十字军东征,被奉为中世纪法国乃至全欧洲君主中的楷模,绰号“完美怪物”,被尊为“圣路易”。

1269年,路易九世再次率军远征非洲,第二年在突尼斯登陆,虽然进展顺利,却遭遇瘟疫袭击,路易九世也死于鼠疫。

路易九世死后,腓力三世立即被拥立为新国王,他让叔叔查理一世留下来跟对手谈判,以便结束战争,本人则快马加鞭赶回了法国。

1271年,腓力四世的母亲阿拉贡的伊莎贝拉去世,腓力三世对次子腓力四世并不关心,整天忙于焦头烂额的政务和享乐。

1274年,腓力三世又娶了布拉班特公爵亨利三世的女儿玛丽,两人先后生下3名子女,腓力四世更加不受重视。

不过,两年后腓力四世的哥哥路易夭折,腓力四世作为腓力三世活着的最大儿子,成为王位继承人,处境有了一定改善,但还是需要在复杂的宫廷环境中时候。

腓力三世的绰号是“勇敢者”,他统治时期法国接连受挫,1284年在教皇的劝诱下,腓力三世向西班牙的阿拉贡王国宣战,但战争进行中,法军内部却爆发了痢疾,腓力三世也染了病。

1285年,腓力三世被迫率军撤退,半路上被阿拉贡军堵截,损失惨重,腓力三世还没回国就病逝了,腓力四世就此继位。

前一年,腓力四世在父亲的安排下,与纳瓦拉女王胡安娜一世结婚,使卡佩王朝获得了纳瓦拉王国的王冠,再加上法国南部的普瓦图和图卢兹领地因无嗣已归并王室,腓力四世的实力大增。

1294年,腓力四世召英国国王爱德华一世来巴黎受审,爱德华一世拒绝,腓力四世立即夺取加斯科尼的城堡,英法战争爆发。

爱德华一世与弗兰德尔伯爵居伊联合抗法,但腓力四世多次获胜,几乎占领了整个加斯科尼,英国被迫于3年后休战。

这一年,腓力四世还击退了神圣罗马帝国诸侯对香槟的进攻,确认默兹河以西主权属于法国;同时通过禁止法国诸侯与教士向罗马教皇纳贡,逼迫罗马教皇卜尼法斯八世让步,取得了对教士的征税权。

1300年,弗兰德尔伯爵居伊战败投降,腓力四世开始直接统治弗兰德尔,但两年后弗兰德尔人反抗,腓力四世虽然派兵镇压,却在库尔特累被弗兰德尔民兵击败。

同年,腓力四世在巴黎圣母院首次召开三级会议,要求教士听命于国王,教皇不得干涉法国的任何内政,得到神圣罗马皇帝阿尔伯特和有一些高级教士支持的教皇卜尼法斯八世,再次发布敕令,申明教皇的绝对权威,宣布要将腓力四世开除教籍。

1303年,腓力四世再次召开三级会议,不仅以国王名义审判教皇,还派大臣诺加勒率军进入意大利,将教皇卜尼法斯八世拘捕,教皇虽然很快逃脱,但一个多月后便忧愤去世。

腓力四世还与英国订立和平条约,把加斯科尼还给英国,并把女儿伊莎贝拉嫁给英国王太子卡纳芬的爱德华,也就是后来的伊莎贝拉王后和爱德华二世。

一年后,腓力四世率军入侵弗兰德尔,让居伊的儿子继任伯爵,派兵进驻弗兰德尔。

1305年,腓力四世在卜尼法斯八世之后的教皇本笃十一世去世后,支持朋友波尔多大主教柏特隆为教皇,柏特隆就是后来的克雷芒五世,他对腓力四世非常顺从。

1307年,腓力四世无视教皇与神圣罗马帝国的宗主权,接受洛林大主教为封臣;同时,原属神圣罗马帝国的里昂及周围地区被并入法国。

1308年,腓力四世合并了昂古莱姆伯爵领地,他企图使自己的弟弟当选神圣罗马皇帝,但败给了卢森堡家族的亨利七世。

1309年,腓力四世合并了马尔舍和利摩赞,把英国占领区缩小到散特和比利牛斯山之间的窄小沿海地带;同年,腓力四世把教廷从罗马迁到法国阿维农,此后近70年,教皇成为法国国王的“御用教皇”。

1312年,教皇克雷芒五世在腓力四世和三级会议的压力下,宣布解散法国境内的圣殿骑士团,腓力四世将主要首领处以火刑,还取得了大笔财富。

一年后,腓力四世再次企图使自己的儿子当选神圣罗马皇帝,结果又败给了哈布斯堡家族的英俊的腓特烈三世。

为了扩大在勃艮第地区的影响,腓力四世让自己的三个儿子与勃艮第公爵和勃艮第伯爵的女儿结婚,但三个儿媳妇都因为通奸被囚,导致没有合法的孙子来继承王位。

1314年,腓力四世又召开三级会议,要求会议批准再征新税,但多年战争和财政危机,以及王室的不道德丑闻使卡佩王朝面临绝嗣的危险,腓力四世心力交瘁,于11月在枫丹白露去世。

腓力四世的绰号是“美男子”,他死后由长子路易十世、孙子约翰一世、次子腓力五世、三子查理四世先后担任法国和纳瓦拉国王,但1328年查理四世去世后,没有留下任何男性后代,他的堂兄、安茹伯爵腓力继承王位,也就是后来的腓力六世,卡佩王朝结束,开始进入瓦卢瓦王朝。

1789年,陷入财政危机的波旁王朝第五位国王路易十六被迫召开三级会议,结果引发了法国大革命,身死国灭,这应该是腓力四世所没能想到的吧。

在《重新发现欧洲:法兰西何以成为法兰西》一书中,英国艺术史、文学史学者塞西尔·詹金斯对法国的历史沿革娓娓道来,让我们从罗马帝国到拿破仑战争,再到“二战”后的英国和美国,从而更好地理解今天的法兰西。