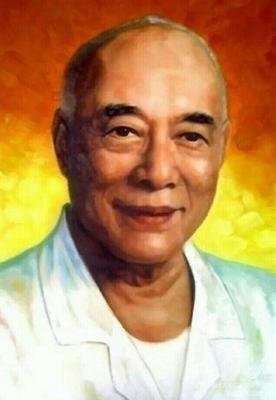

印光大师:断见惑如断四十里激流,何况思惑?

“一切法门,皆仗自力。纵令宿根深厚,彻悟自心。倘见思二惑,稍有未尽。则生死轮回,依旧莫出。况既受胎阴,触境生著。由觉至觉者少,从迷入迷者多。上根犹然如是,中下又何待言。断见惑如断四十里流,况思惑乎。了生脱死,岂易言哉。以是不能普被三根,畅佛本怀。”(印光大师《净土决疑论》)

一切法门,都是倚仗自力修行,出离生死。就算是有宿世善根极为深厚、能够彻悟自心本性的人,假如见惑和思惑的烦恼,稍微有一点点没有断尽,就会仍在三界的生死轮回中,仍然没有办法出离。更何况既已转世,受于五阴胎胞,因情污染接触境界而生起执著,所以生生世世从觉悟而至觉悟者少,从迷惑而入迷惑者多。上根器的人尚且是这个样子,中下根器的人还用说什么呢?想要断除见惑就好像要截断四十里宽的河流一样困难,更何况是思惑烦恼呢?想要了生脱死超出轮回,哪里像说的那么容易啊?因此靠自力修行的法门,不能普被上中下三种根机的众生,不能究竟畅演佛陀的出世本怀。

一切法门,皆仗自力了生死。念佛法门,兼仗佛力了生死。仗自力了生死,非一生两生能了。证初果人,尚须七生天上,七生人间,方证四果,四果则了生死矣。未证初果之人,升沉不定。今生很好修行,来生造大业者,百有九十多。证初果人,纵令以威力逼令造业,宁肯舍命,不肯造杀盗淫等恶业。若不出家,亦娶妻室。若令邪淫,宁死不行。此人虽未了生死,决定不会下降。未证初果者则不一定。纵一生两生不造业,决难永不造业。故知仗自力断惑证真之难,难如登天矣!念佛之人,必须生真信,发切愿,决定现生求佛加被,到临命终时,蒙佛接引,往生西方净土。平时念佛,如丧考妣,如救头然。又须以此法门,随分随力,与一切人说。又须事事尽己职分,便可满愿。……

印祖所说,是一切学人所面临的关键问题,只是有许多人因种种原因,木然不觉,无动于衷,所以于此殊胜易行的净土法门,难以生起信愿。兹依教理,稍作说明。

见惑、思惑二十六种烦恼见前所注。见惑障于智理,亦称“见道所断惑”;思惑溺于情感,亦称“修道所断惑”。你我及众生不能脱离三界生死,就是由于见思惑业所系。见惑于三界有八十八使,思惑于三界有八十一品。

所谓见惑八十八使,即众生因贪、瞋、痴、慢、疑、身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见的十种烦惑而迷昧于苦、集、灭、道的四谛之理,形成欲界三十二使,上二界(色界、无色界)各二十八使,合成八十八使。断除这见惑八十八使,方能见道。如论文说“断见惑如断四十里流”,这句话见于《大般涅槃经》(北凉·昙无谶译,共40卷)第36卷。经文的原话是:

迦叶菩萨白佛言:世尊!如佛先说须陀洹人所断烦恼,犹如纵广四十里水。(《大正藏》第12卷,第577页中)

“纵广四十里水”,按通常理解,便是纵广四十里的水(流),其流势之汹诵,不易遏止。其意是指十惑(如前说)迷于四谛,障于见道,其势力犹如纵广四十里水(流)——苦集灭道各为纵广十里水(流)。是即三界的见惑八十八使。

断见惑八十八使,须修“七方便道”。所谓七方便道,即:一、五停心观;二、别相念处;三、总相念处;四、暖法;五、顶法;六、忍法;七、世第一法。所谓停心,就是要把妄想杂乱的虑知心停息止住,以净戒为基,定慧调适,故名停心。其名目是:一、多贪众生不净观;二、多瞋众生慈悲观;三、散乱众生数息观;四、愚痴众生因缘观;五、多障众生念佛观(着我众生析界观)。修行七方便道的人,称为“七贤位”,邻近圣位,故曰贤。以修此方便道,能够显发相似慧解,降伏见惑。如《法华经玄义》卷四下云:

五障既除(指修五停心观已经成功——作者注),观慧谛当,能观四谛,而正以苦谛为初门,作四念处观,破四颠倒。(《大正藏》第33卷,第727页下)

因此,五停心观修成以后,接着修“别相念处”。以欲界苦谛为境,观身不净,观受是苦,观心无常,观法无我。别,谓各别,身、受、心、法不同故。相,谓行相,观此四法,作不净、苦、无常、无我行相故。是即先各别地修观。所谓“念处”的“念”,不可混同于“念佛”的“念”,须知观体非念,观是其慧。定慧调适,进一步地提高。

别相念处修成以后,修“总相念处”,即将四者合修,四者之中任何一相,皆举一即四。如观身不净,则受、心、法亦皆不净;观受是苦,则身、心、法亦皆是苦;观心无常,则身、受、法亦皆无常;观法无我,则身、受、心亦皆无我。此中若要细说,尚有“境别观别、境别观总、境总观别、境观俱总”等分别。应该说,这实在不是一般没有根机的人或业障深重的人所能轻易修行成就的。而以上这三科(五停心观、别相念处、总相念处)仅属藏教的外凡位,名资粮位。

七方便道的后四位——“暖、顶、忍、世第一法”为内凡位,名加行位。所谓加行,顾名思义,即加功用行。渐见法性,心游理内,身居有漏,圣道未生,故名“内凡”。以定资慧,加功用行,故名“加行”。这四位是出生圣道的根本,所以也叫“四善根位”。经过资粮位的别、总相念处的修行,发相似解,伏烦恼惑,获得佛法气分,喻如钻燧取火,火发之前,先有烟生;又如阳春生暖,以喻四谛观慧的行相,故名暖法。慧解增胜,得“欲、念、精进、思惟”之“四如意定”,喻如登上山顶,观瞩四方,悉能明了,故名顶法。相似慧解继续增强,则“信、进、念、定、慧”五种善法长成为根,于四谛十六行相[2]忍可于心,故名忍法。修至“上忍位”时,惟观欲界苦谛,仅为一行一刹那心,即入于“世第一法”[3],又一刹那间,遂即入于“见道”位,证初果须陀洹,至此,三界的见惑烦恼断尽。

如上所说断除三界的见惑,不过是仅仅介绍了一点名目而已,此中内容,如果还欲详知,可以参阅《法华经玄义》、《天台四教仪》等。由此我们可以知道,断见惑如同截断纵广四十里河流的譬喻,是有根据的。

证得初果的圣人,仍然有通于三界九地的思惑没有断除,直至断尽,方得完全摆脱三界生死。