《贝太厨房·十二城味》是一本由贝太图书工作室著作,中信出版集团出版的平装图书,本书定价:CNY 42.80,页数:164,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《贝太厨房·十二城味》读后感(一):城市的味道,不止美食

见多了步骤繁复的食谱书,这一本融合了城市与人的《十二城味》就显得尤为特别。

腰封上是极富市井味道的夜市场景,昏黄的灯光,拥挤的人群,不禁感叹:“果然,质朴安逸、人情山水、街头巷尾,才是生活的真味”。

{ 城 }

《贝太厨房·十二城味》读后感(二):城市的味道

每个城市都有属于她自己的美食味道,或偏甜、或嗜辣、或爱酸,各式各样的美食既体现出了百姓的口味特点,也体现出了时代变迁各地美食的交融与变化。

《贝太厨房》是荣格集团主办的家庭厨艺美食及时尚生活月刊,是中国国内第一本、亦是发行量最大的家庭厨艺美食及时尚生活月刊,这次贝太厨房的贝太图书工作室编著了一本讲述城市味道的书——《十二城味》,让我们跟随他们的脚步探寻这十二个城市的美食味道。

这本书中的十二个城市,有繁华都市,也有静谧小镇,不论哪里都有独特风味,等待着你用自己独特的味蕾去品尝其中的美味食物,对于很少踏出本市的我来说,这些城市、这些美食、这些景色对我都充满了太多的诱惑性,有机会的话真想将这十二个城市一一走遍。

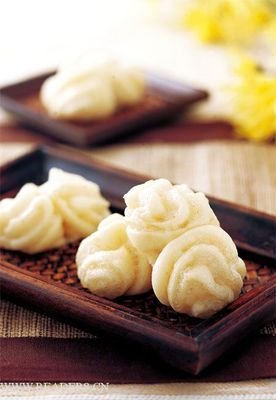

图美。书中放入了大量图片,每一张照片质量那是不用说的了,都非常棒,或景、或食、或人,都体现了当地浓浓的特色,让我们从视觉上直观地了解了当地的特色,尤其是看着那盘中的美味,鼻子似乎都闻到了那若有若无的香气。

文美。不论描述哪个城市,文字都是那么的清新自然,仿佛作者不是通过文字而是与你促膝详谈他去过的地方、吃过的食物、见过的人,一切就像发生在你身边,而你毫无陌生之感。

此外,书中还介绍了不少美食的做法,善厨之人可以在家中试做一番,这样家人足不出户就可以品尝到异地的名食,例如泉州春卷、嘉定白宰鸡、山西过油肉等等,光看着这些文字就快让我这个低级吃货(什么都不会做的吃货)垂涎三尺了,若真到当地品尝一番,岂不是会乐不思蜀了?

《贝太厨房·十二城味》读后感(三):城城有味,回味无穷

我喜欢吃,看到这类关于美食的书,总是不由自由地咽一下口水。

对于很多混迹美食圈的人来说,“贝太厨房”并不陌生,曾经我也订阅过《贝太厨房》的月刊,它是一本关于美食的生活月刊。我想,《贝太厨房·十二城味》应该是撷取了“贝太厨房”的精华,但是又超越其上,选择中国有特色的十二座美食城市,由从该城市出生或对该城市有深刻成长记忆的美食专家或美食爱好者讲述这座城市背后的美食故事。

十二城,包括温州、泉州、杭州、乐山、太原、上海、台南、腾冲、天津、香港、新会、遵义,这里既有荟萃各地美味的大都市,也有以海鲜著称的海滨城市,以辣闻名的川贵山城,还有豪爽的北方风味、婉约的江南味道。可以说集合了东南西北各地典型性风格,极具代表性,让我们不出门,而大饱眼福,只待有一日,奔向这些城市去寻找记忆中的美味。

在这些城市里,有我成长的地方,有我曾经到访的城市,最爱的最过于开篇介绍的温州,烫血蛤、海鲜炒粉干、姜酒素面、江蟹生、马蹄笋、敲鱼、敲虾……道道让吃过人回味无穷。温州以海鲜闻名,很多海鲜是可以生食的,鱼生曾经是穷人家下饭的菜,把一些小杂鱼小海鲜用盐、酒糟等腌制起来,可以存放很长时间,吃饭的时候,取少许就可以。海边捕鱼谋生的人出海时在船上也能方便制作、保存、食用,如今却已演绎为一道典型极具地方特色的美食,让恋旧的人久久不能忘怀。

《贝太厨房·十二城味》读后感(四):《贝太厨房 十二城味》:城味,人味

人们围绕地理位置而居,靠山吃山,近水喝水,古城里的建筑也是依着这般而衍生出独属城味,上海的弄堂,苏杭的园林式建筑,这些城市背后的历史里有文化底蕴,也有我们中国人最爱的饮食,不同的古城孕育出不同的古味。

看《舌尖上的中国》,看的是吃,也不仅仅是吃,那一道道菜肴里的制作方法,一份关于味道的记忆与坚持,说来,看的更多的是关于这道菜肴背后的故事和文艺情感。

《贝太厨房:十二城味》亦是如此,十二座城市的故事,十二城专属的味道与风情,总是让这城里的人多了一份怀念,我们这些城外的人添了一份向往。认识一座城市的时候,首先说道的是风景,其次是饮食,继而是建筑,而停留在味蕾记忆中最是深刻的就只有各处的饮食了。

翻开《十二城味》,最先看到的是关于每一座城市的专属菜肴,温州的墨鱼粉丝煲,杭州的夏荷包春鸡,乐山的绣球豆腐,上海的蜜汁叉烧,天津的煎饼果子,遵义的贵州辣子鸡。每一道菜肴都附上了做法和成果图片,让人仿佛闻到了菜香。

菜肴的食材并不难找,都是在市场上简单易得的食材,猪肉,豆腐,白菜,仔鸡,都是寻常生活里可见的,但是仔鸡放在杭州人手里,变成了夏荷包春鸡;猪肉在台湾人手上做成一碗香味与乡味并存的台南卤肉饭。

诚如《十二城味》中表达出来的城市味道介绍,每一道菜是城市的代表与记忆,令离家的人有了惦念。每所城市的风情介绍者都是城里长大的人,对家乡与家乡的食物抱有极大的自豪感,所拍摄出的城市影像亦是具有古早凉意,既有离乡人记忆中存在的影像,也有普罗大众对于此处的美好印象。他处平凡的生活轨迹,春意傲人的苏堤春晚路牌,从高处俯瞰的上海老旧弄堂,泉州海边的海港渔船,吵杂的市场,还有眼角也在笑的陌生人。

正如香港美食家欧阳应霁先生所说,真正本土的地道的食物,要在一个很热闹,很吵,人很多的,装饰物一定是不那么干净的、堂皇的,比较市井的餐馆或是小店,才有它真正的味道。这些城里孕育出来的本土味道成了本土与陌生旅人的情感联系。她欢迎离乡的人归来,也欢迎陌生旅人走进她。

《贝太厨房·十二城味》读后感(五):舌尖上的美味

人们常说,唯有美食不可辜负。一道道美食既离不开城市的特有印记,也离不开烹饪出这些美食的人。游走在他乡的人们对家乡的美食更是平添了一份思念与向往。

《贝太厨房·十二城味》不是单一介绍美食的书,而是分为十二座城记录28道家乡美味,有上海、香港这样的大都市,也有新会、腾冲、泉州这样的小城镇。享受美食的同时还能体味城市的风情。十二种风情的城市有着十二种不同的味道,那是人的味道,情感的味道,更是美食的味道。透过书本的美食,我们可以领略不同城市舌尖上的秘密,从而拉进我们与城市之间的距离。

一幅幅美图呈现出每座城市独有的生活面貌以及地道美食。每座城中还特别介绍了当地食客亲述城的印象以及钟爱的独有味道。说起温州,最先想到的是温州人有着无比的经商头脑。书中提到,除此之外,温州人烹饪的历史和饮食文化比经商的历史要长远得多。熙熙攘攘的市井里形成独有的市井饮食,即“摊档”。温州摊档小吃里最有名的当属猪脏粉。还有一种米粉是粗大滑溜,虽熟烂但不易夹断,放到嘴里不糟。说到美食,除了好看好吃之外,当然要学会做。姜酒索面和墨鱼粉丝煲这两道菜的烹饪方法都有详细的介绍。一道道跃然于纸上的美食仿佛飘香四溢,顿时垂涎欲滴。温州还盛产海鲜,敲鱼汤当属温州菜的代表。

看到最后,颇有种想参照此书到各个城市寻找地道美食的冲动。泉州的牛肉梗,杭州的龙井虾仁,乐山的糖醋脆皮鱼,太原的老太原火锅,上海的毛蟹炒年糕,台南的担仔面,腾冲的鹅油拌饭,天津的煎饼果子,香港的杨枝甘露,新会的古井烧鹅,遵义的凉拌折耳根……好多好多,突然发觉自己还有好多城市没去过,还有好多美食没尝过。

这样一本将文化与饮食结合的美食书籍,不仅在街头巷尾间寻找出地道的古早味,还于精选的城市中感受到浓浓的人情味与质朴无华的情怀,忆起日思夜想的家乡味和那里的一切。

这十二座或大或小的城市都有属于自己的味道和故事,我们沉浸在那些街巷和杯碟中,看熙攘街市、幽静村落、街头摊位、市井百相,置身其中,寻觅那独有的舌尖上的美味。真是人间一大乐事。

《贝太厨房·十二城味》读后感(六):家乡的味道之《贝太厨房·十二城味》

家乡这个词对于出门在外的人来说是一个心灵的港湾,时时刻刻挂在心中。当偶尔品尝到家乡的特色小吃时,尝到那记忆中熟悉的味道,那种浓浓的思乡之情也就油然而生。家乡菜这个词也就是由此而来,这本《贝太厨房·十二城味》就收录了十二个城市共二十八道特色菜,在这本书中你可以做到足不出户就可以看到这些城市的代表特色菜。

正如本书的封面的那个形如12的地图图示那样,贝太厨房带领着我们从温州的姜酒索面开始一直游到贵州遵义的凉拌折耳根结束。地域从东到西,从南往北,覆盖面积十分广泛。在介绍每一个城市的特色菜之前,首先以彩图的形式介绍了这个城市的城,景,人,介绍城市的大概之后就开始引出其美食。

例如在讲到乐山这个城市的时候,首先就介绍了乐山的风景及地理环境等,然后开始讲述乐山的菜系,我知道乐山的菜系也属于川菜的一种,但是书中说乐山属于川菜中的小河帮菜则就不太清楚了。书中还提到了乐山的‘一店一菜’的特点,这里面还介绍了一位川菜的名厨自己对于乐山的印象,对于乐山美食的感触,这种讲故事的形式也进一步为那些从没去过乐山的人提供了一个大致能够触摸到的想象空间。紧接着就介绍了绣球豆腐,嘉定白宰鸡两道特色菜的特点,而且绣球豆腐还将食材及做法列举了出,并配上了彩图,这样也为那些想要在家中自己亲自动手尝试的主妇们提供了帮助。

当然书中限于篇幅,介绍一个城市不可能仅仅两三道菜就能够概括完,例如在介绍乐山的时候就没有介绍乐山的钵钵鸡,甜皮鸭等特色菜,但是这并没有减轻我对于乐山的好印象。更深一步的说,本书只是一个引子,希望读者通过本书介绍的这12个城市的美食来对这些城市有一个大致的了解。

本书可以说得上不仅仅是一本菜谱书,而且也是一本简易的美食指南书(书中在介绍城市的美食时还顺带推荐了一些当地比较有名的店铺,例如介绍乐山烧烤时就推荐了凯凯烧烤)。对于一个城市来说,当地有代表性的美食也可以作为该城市的形象大使。当然,也更加希望在外的游子们能够在本书中看到自己的家乡城市特色菜。

《贝太厨房·十二城味》读后感(七):贝太厨房十二城味

中国人好吃,自古就创作了不少名言佳句。陆游在《山居食每不肉戏作》的序言中记下了“甜羹”的做法:“以菘菜、山药、芋、菜菔杂为之,不施醢酱,山庖珍烹也。”并诗日:“老住湖边一把茅,时话村酒具山肴。年来传得甜羹法,更为吴酸作解嘲。”杜甫有诗云“鲜鲫食丝脍,香芹碧涧羹。”白居易的“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”无限浪漫,而苏轼的“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时”更是逍遥自在,写了春天的竹笋、肥鸭、野菜、河豚,真可谓是一句一美食。

到了现代,有人说,要了解一个城市,就要先从它的美食开始。鲁、川、粤、闽、苏、浙、湘、徽八大菜系各有特点,每每听到那些耳熟能详的菜名,总叫人食指大动,欲罢不能。为此,贝太厨房首次将文化与饮食结合,精选温州、泉州、杭州、乐山、太原、上海、台南、腾冲、天津、香港、新会、遵义等12座极富特色的城市,在街头巷尾间寻找地道的古早味。泉州春卷、莫干山憨豆饭、嘉定白宰鸡、醉膏蟹、炖羊蝎子锅,这一道道酸甜苦辣咸的美食搭配精致的图片和唯美的文字,献给吃货们一场舌尖上的饕餮盛宴。

饮食文化,泛指人类在饮食品的生产和消费过程中所创造的物质财富和精神财富。由于地理、气候、物产等自然环境和社会、经济、文化等人文环境的不同,各个地区和城市都会或多或少地形成不同的餐饮文化特色与风格,并且拥有体现这些特色的独特菜点品种。《贝太厨房十二城味》里,既有上海、香港这样的大都市,也有新会、泉州这样的小城市。书中用城市的风情和味道打动人心,“这味道不仅是人的味道、情感的味道,更是美食的味道。这味道不仅是文字间的,也是锅灶里的,一道道菜肴拉近了我们与这十二个城市之间的距离。”我们沉浸在那些街巷和杯碟中,先听当地人讲述城的故事,再重新体会姜酒索面、大救驾的滋味。看熙攘街市、幽静村落、街头摊位、市井百相,置身其中,随味悠游。

看着书中这一个个城市,一道道美食,仿佛能看到在春天或冬日的暖阳下,人们沏一壶茶,或看书聊天,或下棋酣战;在夏季或秋日的黄昏,人们傍河依柳喝碗小酒,显得诗意盎然,生活的乐趣尽在其中。书中那一篇篇烹饪方法、品鉴心得,以及对美食背后隐藏的地区文化的分析与认识,会让人更深刻理解“吃”的意义。那些对当地人来说普通得不能再普通的吃食,是外婆的疼爱,是儿时的快乐,是悠悠的思念。

希望这本书为你带来的,不仅是一种情怀,一段回忆,更是一片乡愁,一种人生。

《贝太厨房·十二城味》读后感(八):《十二城味》--定格在味蕾里的“古早”和闲适

据说,婴儿对味觉的敏感,是先于视觉和听觉的,而仅次于触觉。一个人对故乡的依恋,往往也像婴儿看待父母般,满满都是从自己生来便被赋予、继承、抚育的真情。而向他人道出时,最具像化的反映,无过于谈论家乡在记忆里的“味道”,那些写在时光里的故事,也就此,被娓娓道出。

作为祖国北方边界的外乡人,“古早”这个词仅见于文艺作品。但在一本书中被频繁提及后,从字面意义上朦胧猜测其内在含义仅代表久远,似乎并不完全靠谱。于是,在书中故事的牵引下,这个词的意思似乎也开始从绵长的担仔面、香味悠远的章鱼花生排骨莲藕汤、铺陈遍城的各类椒香中••••••勾起人心里那些许久前最温情的回忆。那时给亲人朋友亲手做一道好菜的成就感,还是仅凭金钱购买到大饭店的顶级食材和殷切服务都赶不上的;那时的饭菜虽然看似比现在更多承载着“填饱肚子”的朴素本质,却也比现在更多着一份精心的“营造”,处处都是类似用绣球豆腐的丸子上的多彩代表女子爱意的细致和巧思;那时物质上的“有限选择”不是理所应当长久坚持的状态,却给了味蕾一种保持着最坚定“回忆”的理由,使人即使在历经长远的离别后,在遍历繁华后,安稳淡然地将故乡的“味”细细归纳分类,语言里都是被一方水土滋养了的感恩。

论及闲适,看似庸人懒行。但若是只知终日茫然劳心,甚至不能淡然的吃完一餐饭,品及个中滋味,纵是英雄,做得何趣?刘备连青梅煮酒,也不能享受到终席,还要借雷声脱身逃局。开卷读这本好书,妙就妙在--编者似客,实是书“写”主;当地的“领路人”亦主亦是书中客。想到两拨人闲适地在街头徜徉,听闻“领路人”守着一方乡土,论及食材的“前世今生”••••••这便是真实的凡人的幸福,而不是无能为还要面子的强说嘴。

千年的历史,总说不尽的是男女和饮食。果有一天,亲身漫步在这十二座或大或小、长新未老的城中时,惟愿也能品遍台南、香港等地的“古早”风味,闲在舒适、缓行慢追泉州、上海等处那些逝去故事的脚步,体会对生命本初里,那些作为生存智慧出现、最后发展变化成今天这般煌煌大观的诸多美食的“敬畏”。

《贝太厨房·十二城味》读后感(九):十二城情味,胃袋与舌尖的指引

城市发展的日新月异,我们抓不住,握不牢,似乎身边熟悉的事物会在一夕之间变成过去的模样,原来我和你说的我眼中的那个景象,你可能未曾见过,除了不时翻找出来的老照片证明了自己话语中的描述,还有一段相同的记忆会镌刻在一代人的回忆里。

现代社会里的食客一如武侠小说里的侠客,他们追寻着自己心中的江湖,食客们曾是在寻找着自己心中的城市味道。勇于忘记过去的人会过得很开心,不会有太多的比较,不会总是在留恋,不会总是在质疑,大步走就好。而认真去重拾回忆的人,则需要承载更多的遗憾与失落,总是在似是而非中不断靠近曾经,又在打破常规中获得惊喜。

关于美食,关于城市,关于情怀,再多的赘述都不及家乡的那一口美味,美食节目、纪录片、书籍等等全方位多角度的宣传之下,似乎每一个人都可以对那些知名菜肴品评上一二。在这样的一个全民皆吃货,人人是食客的大环境下,对于贝太本身的品牌来说也是一个不小的挑战,一直以来贝太的品牌定位就已经深入民心,此次更是秉承其一贯的诚意传统,让食味与风土人情融合为一,不单告诉人们如何制作出美味的菜肴,更带大家了解每道菜背后的故事,走访它产生的街巷,和制作它的人。

十二座城美食故事的背后都有一群对这座城市爱得执着,爱得深沉的人,是他们用执着的信念在塑造记忆中的好味道,不宣扬得做自己的美食,通过新的视角来感受城的情味。如果一味地苛责美食的分量那就失去了创作者出发的初心,因为食物背后的故事更具感染力,让日后有幸能够与美食邂逅的每一位都会不禁想起曾经那样的美好,让美食承载了一段时光,除开满足舌尖与胃袋的需求,更是对一段情的最好诠释。

十二座城有我们熟知的知名美食天堂,如香港、杭州、上海、天津,它们有自己独有的城市魅力,又因为多元化的融合带给城市不一样的发展可能,一旦被提及就会联想起它们的招牌菜;还有一些作为贸易或商业城市为人们所熟知的城市,如温州、泉州、太原、台南等,来往的商客利用当地丰富的资源缔造了属于这些城市的味道,别具一格极富地域性特点,还有些非亲身前往而不可得的美食,着实吸引;还有一些或在旅游目的地上或在爱国教育中又或是重要的地理分界点的重要城市作为冷僻的美食城市也被收录其中,这其中就有旅游名城乐山,给红军长征带来巨大变革的遵义,作为中国人口稠密度的东西分界点城市的腾冲,还有历史文化名城新会,虽然名气不够前面的城市突显,在美食方面确是毫不逊色,再加上食客的美食情怀与编辑的精心推荐,每一个城都似乎在像我们招手,让我们恨不能飞身前往,每一个食材都应该立刻买回来尝试一下,也好安慰分泌的过多唾液和胃酸。

天南地北的十二座城,图书编辑欠我们一张地图,将城市嵌刻在地图上就会发现,原来他们都是水资源丰沛的城市,真是这样与水毗邻的特点,让这里的人们变得多情,变得那么难以割舍。独特的水土造就了鲜美的食材,也养育了用双手重塑留恋回忆的一群人。

书中开篇的城市温州里,有个食客分享到“胃袋与舌尖,顽固地提醒着我们曾生根与何处,将落叶于何方。”城市的味牵绊着远行人的心,让脚步不停,心意坚定。

《贝太厨房·十二城味》读后感(十):每一座城的味道

人们常讲一句老话,因了一个人而爱上一座城。而现实岂止是一个人那么简单,其中蕴含更多的是对这座城的记忆,记忆里的故事。人的感情就是这般奇妙,可以直接对人升起情愫,也可借由物来生感,时光的冲刷可以淡去任何的人、事、物,唯独淡不了这份味道,它既是舌尖上的味道,也是昔日的味道。人与城市或多或少都在变迁着,然满载的地道菜肴一旦激发味蕾的神经末梢,便一发不可收拾的念起曾经的美好,过往的时光,那片熟悉的街头巷尾,那种温暖踏实的家的味道。

这本书是文化、美味、情感的融合之作,十二座城不论是高速发展的上海、天津、香港等大都市,还是乐山、泉州、腾冲这样的小城镇,所介绍的无不是再地道不过的当地菜肴,是当地人们从小吃到大的家常菜。从一份菜中品一座城的滋味,从一道菜中看那里人们的故事。

温州作为开篇之首,让我记忆深刻的不仅是那片包含二十余种可食用竹笋的亚洲岁大竹海,也不仅是那份特产米粉干的爽滑美味,和墨鱼粉丝煲的鲜美,而是温州人 世世代代的生活缩影。每种饮食文化都有其渊源,人们不会无缘无故的热衷于什么,这种情有独钟在中国更是讲究许多。向来温州以经商闻名全国,温州人吃苦耐劳,祖辈上辛劳养家谋生的背影在文中多有体现。人们早出晚归摆摊做生意,而这种简单易煮、耐储存的米粉干自然就成为温州人喜爱的选择,并逐渐演化为地方的特色。对于当地的鱼生,也源自最贫穷人的吃法,对于现在人来说,有些东西吃的既是个地道,也是个回味。

而太原的故事,则在原有的面食地狱概念基础上,更增添了份期许。其中有句话讲“天下面食在山西,山西面食在太远。”这里的面有一百种,还有“一面百吃,百面百做”的说法,即使在山西天天吃面,也可以吃上一个月不重样。

台南的地域特色则是聚集在各种小吃、甜品上,这一点同香港很像,各种街摊小吃或来上一份边走边吃,或就座于街边摊位,赏着来来往往的行人,品着特色美食,感受着沁入身心的地方气息。

书中介绍的菜谱均为地方小餐系,只有入驻家中或者街边巷里才可尝到。用料为当地的特产食材,经简单但却考究的工序,便可装盘上桌。在介绍每座城市的同时,配着许多采集到的图片,或风景、或各种新奇的果蔬小吃,加上彩色点缀的菜肴,真让人忍不住直吞口水。

读着贝太厨房所介绍的这十二座城,总有种熟悉的感觉,这种熟悉是对某些见识过的美味的亲切体验,这种熟悉是由潜藏于大脑深处对自己这座城、自己曾经时光味道的探索而来,这种熟悉是来自天南海北的人们对自己家乡深深怀念的共鸣。