《咱们学生》是一本由艾苓著作,山东画报出版社出版的平装图书,本书定价:29.5元,页数:275,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《咱们学生》读后感(一):平凡就是非凡

读一本好书,就像品味一杯淡淡的清茶,那深厚的香醇融化在香气中沁人心脾,虽然《咱们学生》这本书中没有让人惊心动魄的故事,但我确被书中那些平凡的故事、那些“小人物”的轶事所感动,不知不觉间,往事一幕幕的闪现在眼前......

《咱们学生》读后感(二):刚刚好!

想起了《致青春》想起了《匆匆那年》!喜欢这样的点滴!喜欢这样的笔调!

看到了“咱们学生”也看到了自己!

一本有情怀的书,让我们看到一个有情怀的老师!

一本有故事的书,让我们看到一个有生活的作者!

故事谁都有,只有有心的人能留下来!

故事谁都有,只有有情的人才能传下去!

来自底层的“咱们学生”也许不会掌握话语权,但是在故事里各自演绎着自己的精彩!

《咱们学生》读后感(三):平凡校园中不平凡的心

歌颂青春、歌颂校园是当下相当一部分文艺影视作品的主题。但,深究内涵:无非是在青涩中挥霍青春的快感。而《咱们学生》一改这些俗套,转而将笔触深入平凡校园中不平凡的心。一颗颗平凡中追求和渴望未来,但也脚踏实地的坚强的心。由此观之,师者仁心。只有真正热爱学生、热爱校园的老师才能发现平凡生活中不平凡的学生们。真正的校园里,不只是青涩的花前月下,更多的是渴望成长、渴望关爱并渴望早日立于天地的劲头。

《咱们学生》读后感(四):推荐。

离开学校已经整整7年了。看到艾苓老师的这本《咱们学生》,慢慢回忆起了那段过去的时光中很多片段。正像艾苓老师的笔调,娓娓道来,没有刻意的腔调,我们度过的生活也是如此。每个人在那个年龄经历着自己独特的一些事情,然后留在记忆深处。回头去看,有些被人们认为有意义,有些被认为没啥意义。但是,这就是生活。往往他超越意义这个层面,它是平常的但又是丰富的。当你静下来去反观,大概也会像我一样感叹:时间过得真快,这就是当初我们一起度过的那段岁月!当时觉得没什么,回忆起来总是别有一番滋味在心头。

读到这样的文字,心里觉得踏实,因为真诚不做作,

《咱们学生》读后感(五):平凡的青春

读这本书的时候,我被书中那些平凡的小人物所感动,多年以后还会有文字记录他们的过往,这是许多小人物都不曾想象的。在这看看星星的时代里,如果你没有噱头就没有新闻价值,而如果你拥有的只是平凡,那你只是茫茫人海中最不起眼的一个。读的时候,我想起了柴静的《看见》,也许你在里面看到的只是新闻和故事,但是通过那些人、那些事也让我们看见自己。《咱们学生》又何尝不是一本让你看见自己的镜子。”多读人生传记,平常如我辈,也时常能在别人的一生中,找到自己所未能体验的丰富。看传记不是看人的一帆风顺,而恰恰是看传记中人物在苦难面前是如何走过的,人生最关键那几步又是如何定夺的。在优秀的人物传记中,我们会读到一种人生观,一种对生命的感悟与思考,这正是开卷有益之处“这是当年白岩松写《痛并快乐着》里写得一段话。也许这就是读这本书最好的理由。

《咱们学生》读后感(六):生活平凡而琐碎,愿你我乐在其中

人复杂到每一天都不同,而每个阶段对人生的体悟又不同吧,所以书里有我的故事,现在看会在心里打个问号,这真的是自己吗?

或许等年龄再大一些,足以谈人生了,给老师提供的素材才够写成书吧。

但认真看完全部书,在那些知道不知道,能猜到不能猜到是谁的校友的故事中,却如此熟悉的看到自己的影子,比如,考研、考公务员那些毕业抉择,比如同在北京的几个校友的那些纠结和感悟。好想和你们见一面啊!

没有出国的故事,鲜少创业的体验,没有高大上的一切,没有那么激情燃烧的青春,平凡如我们,有人承担着原生家庭的苦难,有人选择在大城市飘,有人在乡间农场开始新生活……

平凡到不值得记录吧,然而这就是真实发生的的生活。

以前上新闻课程关注了太多底层故事,总觉得走入崇拜苦难的怪局,但深入生活发现苦和难的确不少,但并没有那么多人愿意去关注这些“社会底层”,记录那些平凡,比如靠写字为生的我,忙着选吸引大众眼球的选题。

这不是宏伟巨著,如果不知道那个学校,某些故事,我恐怕也很难被这本书戳中,但身在其中,却要谢谢老师记录了我们这些故事,虽然可能只是一生中的零星片段。

如果注定平凡一生,那愿你我都能乐在其中。

《咱们学生》读后感(七):旁观者

初次接触到艾苓的文字是在2015年的一期《读者》上,标题是《长途跋涉的苹果》,文章中讲述的是她远在陕西的学生历经多次中转,将家乡的苹果带去东北读大学的城市,送给他的写作课老师,在学生临毕业的时候,艾苓邀请学生去自己家,亲自下厨,做了几道拿手菜,和学生小酌了几杯。算作为学生的饯行。

今年有机会再读到她的学生故事的合集——《咱们学生》,看到了更多像那个“苹果小伙”一样的故事。艾苓将她自己执教的大学——绥化学院称作是中国高等教育的神经末梢。来这里读书的学生算不上是应试教育的成功模板,过了二本线基本上都能来。

这所东北小城中的唯一一个高等学府能提供大学里最基本的需求。但要想飞得更高,走得更远,只能依靠自己付出更多的努力,面对的也是更多的彷徨。

在书中,考公与考研是学生们最多的选择。在经济萧条的东北,公务员是很多家庭最心满意足的选择,由此可想,其竞争难度更大。书中让人意外的是,虽然学生的基础比较差,但他们通过自己的努力成为了考公当中的黑马,而有的学生一次又一次地奋斗在考公路上,成为了专业户......

书中记录的学生群体多半在2010年之前面临以上选择。时隔六年,很多已经成为在自己的岗位上站稳了了脚跟,脱离了原先贫苦的身份。虽然这里毕业的学生很少有光鲜的事迹,但他或者她就仿佛是我们生活中最经常打交道的一批人。

即使默默无闻,也是各自家庭的顶梁柱。而艾苓恰恰是他们大学时光中的路人。

《咱们学生》读后感(八):一本好书

读(咱们学生)这本书要有一颗平常心,慢慢地品味,安静地看一段文字,端详一幅照片,不知不觉间,窗外云淡风轻,眼里一幕幕映像闪现,熟悉的,有共鸣的,经历过的,那些世间最真诚的温暖。大学时恩师的赞赏和叮嘱,公正的,充满尊重的,即使在不经意间关切的话语,都饱含着一个高修养、高素质的人的情意,值得珍惜。还有,那日一个人独行,失魂落魄,迎面一双手伸过来,握住我的肩膀,是那个大学时说服我父母,劝我重返校园的女老师,还帮我娶了媳妇,她知道我在艰难地努力,她拍拍我肩膀,我突然就来了力气。

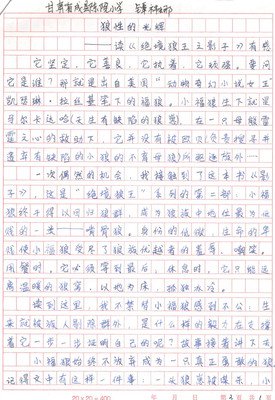

艾苓用她的笔把老师眼里的一个个“我”描述出来了,文字简练,干净利落,字里行间透着浓浓的人文情怀。书中文章看似篇篇独立,实则“大爱”的意蕴贯穿始终,悄悄地构成这本书强大的气场,值得大家关注。而我更看重的是,这本书在写作中的文学意义。平常的生活场面,下笔自然流畅,没有一丝雕琢的痕迹,“点”和“域”地切入准确恰当,能够挖掘出人性深处的色彩,用正能量感染读者。不是长篇大论,不是复杂构思,看不到写作技巧,确实精心构想,真不容易,是艾苓在写作中一大优点,这样的文字才能长久停留在思考里,就像那年春晚,那个情景歌曲画面,“时间都去哪儿了”一样,人物、画面和韵味都让人难以忘怀。

清新、淡雅的艾苓同志,更像邻家姐姐,走在人群里悄无声息,其实,她一直在注视着你们,充满情意,感知着她的学生们,欣赏着那么多青春的灵魂里散发出的魅力。于是,勤快的艾苓同志提着篮子,孜孜不倦,拾起一个个灵动的念想,日久天长里,满载而归,祝福她!

《咱们学生》读后感(九):浅薄的内容撑不起沉重的主题

我是从张立宪参加的一个谈话节目知道这本书的。张立宪的大意是说这本书的内容关注了一所三流大学里学生的迷茫和挣扎,这是像清北这样的名校学生所没有的特殊的人生体验,这样的内容也更有意义。 令人耳目一新,有马上下单买书的冲动。 因为看腻了《哈佛女孩刘亦婷》这种“别人家孩子”的故事。也更因为我自己就是一所“三流大学”的毕业生。这样的迷茫和挣扎,我再清楚不过。 我做好了被作者窥视内心的准备,甚至心里还微微有些紧张,在亚马逊上了买了电子版。内容是很多个短篇,每篇写一个学生,篇幅很短,用6寸的Kindle小屏幕来显示也往往超不过两页。内容也像流水账一般,渐渐有些失望。快翻完的时候失望的情绪消解得差不多了,开始觉得可惜,觉得作者浪费了这样一个好题材。正如我标题所写的,这本书浅薄的内容,撑不起它过于沉重的主题。 作者起码是个中文系的大学教师,好像还是个副教授,可写起书来就像个高中的班主任一样。在她眼里,她的学生们所有的迷茫和挣扎好像都可以用一个好工作和薪水来消解,宛如每个高中班主任都会对他的学生所说过的话:考上一个好大学,所有高三吃过的苦就都值了。教育问题、社会问题这些关于学生迷茫和挣扎的根源问题,作者通通都不去想,更不要说更深度地挖掘、写出一些东西。所有的篇目都千篇一律,所有的学生都千人一面。写了那么多学生,其实在作者眼里她的学生只有两种:一种是考研考公最后“我们都有光明的前途”,学生写信感谢师恩,然后老师带着欣慰的笑容把他们写到书里;另一种就是堕落到最后了无音讯,然后老师长叹一声也把他们写在书里。只有理解了这个套路才能理解作者为什么会在书里大量地插入当事学生的真人照片,因为作者从一开始就只是想写一种类似花名册的东西,而不是将学生从个体抽离出来去写一类人迷茫和挣扎的背后各种更深刻的问题。 我看《读库》不多,这本书让我开始怀疑张立宪和他的《读库》。他的水平不可能读不出来这本书内容的空洞无物,但结果是,不管他出于什么样的目的,他给了这本书远超其内容质量的评价,浪费我时间的同时,还带给我失望与难过。

《咱们学生》读后感(十):每一个普通人都不平凡

这本书刚出版的时候,是我认识爱玲老师的前两个月。《咱们学生》是以教师的角度记录了这群在高等学校神经末梢成长的孩子的故事。他们多数从社会底层来,然后又默默无闻的回到基层工作,做普通人的工作,过普通人的日子。2016年我考入这里,所以更能体会小人物的心酸和不易。

绥院的学生大多是贫寒子弟,又有很多留守儿童。他们相比于同龄人更要强,通过自己的努力改变自己的命运甚至改变一个家庭的命运。他们努力考研、考碗(指考公务员),想要开启自己不一样的人生。他们的故事伸向社会底层的各个角落,老师用温暖的文字记录着他们的痛楚、抗争和艰难的成长。这个学生中的“大朋友”总是在人生迷茫的路口突然出现,“约谈”、签订“成长协议”,也许是一句不经意间的肯定,都足以改变一个人的一生。她不仅是老师,更是家长,是朋友。人生路上多了这样一位“伙伴”,是每一位绥院学生的幸运。

我喜欢文章恰到好处的结尾,也喜欢老师叙事的角度。我对书中一篇名叫《我爸妈说》的文章印象很深。通过记述生活中的事加上各种“我爸妈说”,让人读了心中不免生出各种杂陈,不知他爸妈若是听到他这番言辞,又会怎么想?

07年的时候绥院第一批学生去支教,那里条件艰苦,对前去的老师身体和心理都是严重的考验。而每一个归来的人描述支教经历的时候也都是洋溢着幸福笑容。爱玲老师是十分支持学生去支教的,我想,人的一生总要有几次难忘的经历,支教带给人的成长,也绝对会让每一个归来的人不虚此行。后来,也有人放弃了高薪选择了基层,或许,他选择,是因为他们真的需要。海多带过的34个学生中,9个学生考入高中,现在在读大学,她说:“教育的目的有两个,一个是成才,一个是成人。虽然没有谁考上名牌大学,可是他们都成人了,这让我很欣慰。”

在我的身边,也有很多像书中这样的人,他们来自不同的地方,经历着不同的命运,他们有的要靠助学金、打工才能完成学业。贫富差距的落差,让他们不得不努力挣扎。其实大家还不都是一样,如果能好好生活,没人会选择孤单。

若干年后,即便你的大学的名字不能成为你的敲门砖,也希望你的努力能被这个世界认可。“你知道吗,他是咱们学生。”

是的,他是咱们绥化学院的学生。

愿奋斗的人都能实现自己的梦想,愿有梦想的人都能如愿以偿。