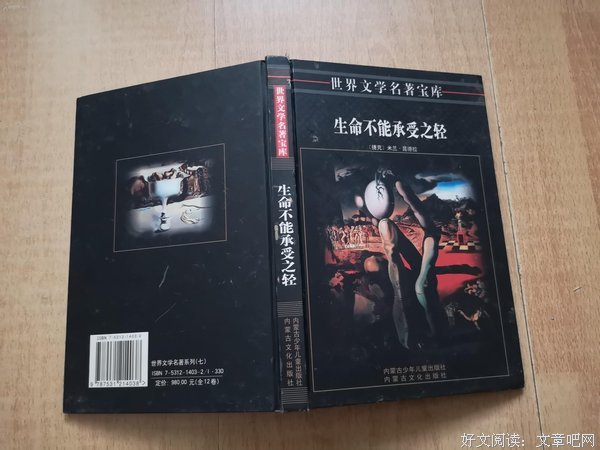

《生命中不能承受之輕》是一本由米蘭.昆德拉著作,皇冠出版的376图书,本书定价:平装,页数:2004,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《生命中不能承受之輕》精选点评:

●这一次是第三次读这本书, 这个版本是第二次!

●鉅著.刻劃人與人之間的矛盾情感非常細緻,只可惜我這種樂天派不能完全理解

●诠释了男女、性、爱情、婚姻、大粪。人物很有代表性。想到米勒的《北回归线》,为什么西方人总爱把性和大粪搅和在一起呢。虽然感觉很多阐释很到位,但总觉得有什么不对劲,有些不舒服。问题在什么地方呢?或许这就是东西方差距。但不得不留意本书对当代中国的影响啊。

●看完后一直在想,什么才是生命中不能承受之轻。或许是我对这世界还不够领悟吧,似乎懂得一点,又似乎什么都不知道。是爱情吗? 爱情充满偶然性。就像里面所说的,托马斯的爱情是由六个还是七个碰巧成就的。只要其中一个条件改变,他们就不会相遇。也就不会有之后的拼命挽留,放弃,以及彼此原谅。 只想回到你身边,不管我穿越的是战斗激烈的战场,还是一片苍凉的故土。我放弃的所有都是为了你。 为了我生命中那不能承受的轻。

●看書就是得看緣分。2013年我已經拿在手,中途放棄,當時覺得是一個故事性不錯的小說。2019年重新再讀,雖然不敢說讀得通透,但能看到更深層次的內涵。

●没看懂

●米蘭.昆德拉

●很短的一个故事,看起来是讲爱情,其实是在阐述科学道理。万有引力,何为轻?

●有人講過睇完呢本書改寫了他的下半生命運及決定

●好像还是没看懂

《生命中不能承受之輕》读后感(一):我的一点感觉

买这本书前,就一直觉得这书名很奇特,是抱着感受一下的想法,买了并读了。

年轻点的时候比较能理解女主角的想法和做法,但是结婚后就觉得比较不能接受了.

里面的气氛营造的很好,我的心情也随着情节的走向而摇摆。

《生命中不能承受之輕》读后感(二):生命不能承受之轻

其实,要真正的读透一本书,还要知道作者写作的背景,所处的年代,写作的心情等等。

我在读这本书时,就感觉好多东西不能理解,也许与自己的知识匮乏相关吧!

但之后,又了解了一些相关的知识,觉得领悟了不少东西。

这书给人的感悟还蛮多的!

推荐!!!

《生命中不能承受之輕》读后感(三):一本近乎偉大的小說!

一本近乎偉大的小說.... 若要來排序我最鍾愛的書籍. 這本書肯定在前五名的....

生命之輕與重. 愛情之靈與肉. 政治運動之荒謬與媚俗.... 作者以極具深度與哲思的口吻. 在有著濃厚20世紀中葉歐陸社會變遷背景下的虛構故事裡. 呈現幾近完美的文學演出.... 當然. 讀這樣的小說. 即便無法全然領略. 也是充盈著美感的....

我對捷克這國家的人文深度感到無限敬仰. 捷克前任總統原是位詩人. 這似說明波希米亞平原的土壤. 是適合孕育著文學家吧!

《生命中不能承受之輕》读后感(四):生命应该没有轻重之分

看一些深沉的文字,自己好像也深沉在里边,待拔出来时再反思,生命何以轻重之分??

爱情是一个永恒的话题,但是在生命中的演绎,似乎没有那么重要。特蕾莎貌似因为爱情跟随着杜拉斯,杜拉斯是因为爱情跟她在一起吗?不重要,重要的是他们在一起。

当国家面临种种危难时,当他们因为国家的种种灾难失去幸福的生活时,是逃离到国外享受安逸的生活?是回到祖国跟灾难抗争?对于他们个人,孰轻孰重?对于祖国,孰轻孰重?对于世界,孰轻孰重?对于生命,又是孰轻孰重?

一样的生老病死,生命只是一个过程,没有轻重之分,但是,有轻重之分的是这个过程中发生的事情产生的影响!

这是我在写书评的时候才意识到的,或者说是意识中存在的,但是在我合上这本书的时候,却没有得到这些。

又是孰轻孰重?

《生命中不能承受之輕》读后感(五):不能承受的是什么呢

我在大一的时候,参加过一次社团活动,内容是每个人带来一本书,给别人说说,然后把大家带来的书都放到一起,以后要做出类似社团图书馆一样的场所。当时我拿去的是上海译文的不能承受的生命之轻,我应该是看过三四遍吧,也没有可以说得出来的心得,看过若干页北大老师写的书评(赏析),我很少重看书,这本我不怎么看得懂的书却被重看的了几遍,我不知道为什么。

我拿过去的那本,已经挺旧的了,之后很快我就又买了本新的,并且也有重看过,别人问起来也会给说“我看过几遍”,可是这书写了什么呢?一男一女一条狗,再有一男一女,我能记住的只有萨宾娜讲的她以前的画作:完全写实的城市风光,滴来一滴红颜料,我(到现在也)特别喜欢这个意象,红颜料可以是一切,是一切可能划破逻辑、经验、先后与因果的事件、人物。

找来台版书看,我能不能多记住一些什么?诞生了托马斯的“一次 = 从没有过”这句话,它表明生命还远远不能用科学来解读(不论是现实或是比喻层面),科学诞生于尝试却以重复为养料才能长大,生命(至少在现在看来)是没有重复的,两个事件,两个人,怎样也不能被认真的说是“相同”的,相差多少呢?取决于你知道多少啦,知道的越多,差别就越多。没法重复的生命,往前往后看,真的是没存在过一样,从来没存在过;如果某个生命能留下来可以被复制的“证据”,也许这个生命的存在可以存在得更久一点。

软弱者以软弱生存,强大者以强大生存,我刚想说是“武器”,不是的,不是武器,每个人从别处拿想要的,用软弱或者强大的方法。特蕾莎从托马斯那里拿走了什么?拿走了托马斯,把托马斯从天上拽了下来,让托马斯背上自己的软弱,好轻,受不了,让我也变轻一些吧,托马斯说,再轻一点再轻一点,要能和你在舞池里跳舞才行,我才不嫉妒。

(前边的都是3月1号写的,再来写,是一周之后了,这之间发生了很多事儿似的)

关于媚俗应该有东西写的,可当时想写的,现在已经忘了 zZ

中学的时候在《从卡夫卡到昆德拉》里边看到作者说昆德拉,说作为传统艺术形式的小说,在现代艺术形式(比如电影、摄影)的冲击之下,优越之处在哪里?作为使用文字为载体的小说,与图像、影像相比,注定无法做到“准确无误”,再怎样细致精妙的描写,也大概比不上一张照片。不过缺陷也同时就是优点:眼睛捕捉文字,送进嘴里咀嚼,停留,细品一会儿,咕噜吞下,文字从头到脚一路浇下来,留下了什么印象?产生了什么感觉?这些是图像影响所还不能给我的。

今年目标是看150本书。怎样算150本?上下册算不算?简繁体算不算?临时先这样决定:一本是一本,看过一本实际存在的书,不管它是实体电子、是否一套中的一本、是否同一本书的简繁体,都不管,一本就是一本,争取看到150本。

(现在(3月9号)隐隐觉得,今年可能完不成目标)