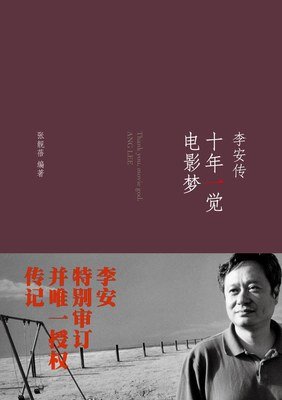

《十年一覺電影夢》是一本由張靚蓓 編著著作,時報文化出版的平装图书,本书定价:新台币460元,页数:484,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《十年一覺電影夢》精选点评:

●美国梦和励志童话,但仍会让人感兴趣。

●做不了演员转去做导演,一条路就顺利的多。演员很大程度需要不仅仅演技,而是气质和气场。

●2012年

●感覺比李安電影好看啊,且把其影片的優缺點揭露了出來,或許你可能不喜歡他的片子,但你應該很難討厭李安這個人

●思想深刻,妙语如珠,李安真是个可爱的人。另外,李安的妻子好有个性。一个妻子的格局似乎左右丈夫的高度。许多人的天份过早遭到扼杀,正因为自己少了一些坚持,身边又充斥太多庸俗的人。两人的经历实在难能可贵啊。

●读懂李安,我期待它下一本传记中对少年派的自我剖析

●频繁的转学经历,台湾的外省人,大陆的台胞,赴洋的东方人几种身份在他身上重叠,使其对传统现代、东西差异体悟得更深,“冲突”、“戏剧化”形成的张力成为其电影创作中鲜明的特色,还好他并不是一个个性极其鲜明和张扬的人,面对冲突矛盾往往更愿意采取温吞,儒家化的方式处理,相比于现实生活的无常与难以招架,或许电影世界比人生更简单、更理想

●为了听讲座的时候不至于摸不着头脑赶紧看了 然后我觉得我应该去把其他补上

●用一個病厭厭的下午讀完。

●太丰富了,不论是李安从台南到纽约的生活回忆,对电影制片,拍摄,宣传巨细兼顾章法清晰的讲述,还是对中西文化和跨文化的探讨和论述,技术与人情,个人经历与文化背景,都看得人欲罢不能;张靓蓓用第一人称写作毫不别扭,不仅把马拉松访谈的内容编排得富有条理,李安性格中的各个面向,务实钻研,谦卑通达,细致以及(或刻意显出的)中庸都跃然纸上。李安的发展轨迹能够看到清晰的各方竞争协调的过程,而他抓住了所有机会,遇到了对的人:开始是台湾新闻局支持国片创作者+纽约独立制片模式令李安拥有开发剧本的相对自由的同时也需接受市场规律的约束,且一开始他就面对了东(南)亚"商业"市场和欧美"艺术"市场剪刀差式的差异,这个起点决定了他之后几乎所有电影不仅能击出商业本垒打,还能够保持一种作者电影的素质。

《十年一覺電影夢》读后感(一):給「有夢想」人的書

很喜歡!對有電影夢想的人來講,是一個心理和製作經驗的分享。天才只是短暫的光輝,努力才是每一個有夢想的人所要踏實去做的。

去了紐約大學電影係,走廊裡貼滿了畢業生帶回來的簽名海報,雖然沒有刻意去尋找李安的電影海報,但是我能夠嗅到李安的氣息,這裡每個同學都是忙碌的在做自己的事情,連吃飯都是匆忙的。

李安的書至少對我有很多啓迪。。。

《十年一覺電影夢》读后感(二):【第六十一頁書】張靚蓓《十年一覺電影夢》

確切地說,這本《十年一覺電影夢》是記者張靚蓓根據大導演李安的訪談錄所編寫的,書中記錄了李安的童年往事,但更多的筆墨落在他遠赴美國攻讀電影系,再到拍攝“父親三部曲”,拍攝《理性與感性》等好萊塢製作的作品,再到挾《臥虎藏龍》勇奪奧斯卡最佳外語片的這段經歷。

《十年一覺電影夢》读后感(三):一點感想

這本書雖然不是李安寫的,但應該還足以傳達他的想法。書中李安多少有點隱晦地談到身份認同的問題,諷刺的是,民進黨政府一方面攻擊李安所屬的身份,一方面又猛誇李安是台灣之光,著實令人作嘔。而李安小學階段,外省籍和本省籍的老師都經歷過,結果是外省籍老師開明的作風讓他較受到肯定,一樣很令泛綠陣營意外。

李安電影當中的女性角色似乎頗受女性主義者認同,但李安老實地說,對於他們的理念他不是很懂。之所以用女性的角度,只是他認為他比較適合以此方式呈現。不知女性主義人士讀後作何感想?

有個作家寫了〈李安的「私處」〉一文,將李安的電影與諾貝爾文學獎得主萊辛的作品相參照,頗有同工之妙,在他看來李安的同性戀作品只是呈現時代的悲喜劇,拍什麼樣的時代,就把那時代的糾結拍出來。對照此書李安想傳達的想法,似亦如是。

小抱怨是讀到的那本書後製很不細心,常有錯簡、重出的情形,大大減低想要收藏的興致。

《十年一覺電影夢》读后感(四):老实人的书

周末花了5个小时看完了这本台北时报文化出版的《十年一觉电影梦》,不是很有趣。李安的电影语言谨慎有度,不温不火保持着恰当的戏剧张力。放在文字上的这份冷静,就嫌八股保守,很不好读。除了个人史的“外省人童年”在青春期遭遇南台湾文化冲击有趣些,其他各部电影的详解,大部分如白水,尤其“卧虎藏龙”一章,花了很多章节来解释他心中的“武”与“礼”,足让人昏昏欲睡。中原情节倒还是浓厚,全书“中国人”大概出现了几百次,到底是江西人和国民党后代。

作者虽然并非李安本人,但全书经他披阅修改经年,是得到认可的记录式的自传。根据文中细节,李大导演对合作过的演员,惺惺相惜的是艾玛汤普逊和周润发,疼的是章子怡和赵文宣,尊敬的是郎雄和归亚蕾。有点意思的是,对吴倩莲这种书卷气浓,却棱角太重的演员,李在文中很冷漠的表示出不喜来。

都是导演的书,《十年一觉电影梦》没有《少年凯歌》好看。也难怪,一个考两次都考不上大学,进了艺术专科如鱼得水;一个第一志愿北大中文系不得已上电影学院觉得受了委屈。但这也造就了一个每部电影都有精巧戏剧结构,不挑战观众却潜移默化的好导演;一个每部电影都想用宏大叙事来表达精英意识形态,却常常色空失衡天地滑稽人也变迟疑的骄傲导演。

《十年一覺電影夢》读后感(五):摘錄

西方的掙扎即是人類擺盪於上帝與撒旦之間的拉鋸,西方戲劇精神也以此為出發點。走出伊甸園後,人類開始認識自己,因而求知與創作,知識與創作即是人類對上帝的一種挑戰。在人性與神性的對立中,人要活得有尊嚴,就會有所懷疑,我思故我在。因此,一切知識的衍生也跟痛苦有關,尤其是宗教、哲學的產生,都跟人的磨難密不可分。因為人在快樂順利時多半不去思考,痛苦時,才比較會反思問題出在哪裡。世事常常就在一念之間,說起來也是命。許多人好奇我怎麼熬過那一段心情鬱悶時期?當年我沒辦法跟命運抗衡,但我死皮賴臉地待在電影圈,繼續從事這一行,當時時機來了,就迎上前去,如此而已。當年在紐約時,有觀眾問我《喜宴》是什麼電影,我說:「《喜宴》是部李安的電影!」我的教養、背景都自然地反映在作品裡。我之所以習慣於處理中原文化而不是台灣文化,這是一種情懷,和我的教養有關。我之所以懷念過去的倫理,也因為舊秩序曾經提供我們安全感,也因為過去的教養形成我人格的一部分。當我受到挫折和考驗時,自然就會流露出來。我必須去面對、去處理,不管是用諷刺喜劇或悲劇感傷的方式,總是要面對它。對我們來說,近百年來,華人除了歷經西化的過程外,大陸經歷俄式共產化,台灣、香港經歷殖民化,我覺得,「何去何從」的身分認同問題一直是個糾結與迷惑。身為外省第二代,我不由自主的會注意到「傳承」的問題,不只是文化的傳承,還包括生活習慣的傳承、倫理的傳承。這些傳承面對劇變的時代,已經走味了,就像《飲食男女》裡的菜餚,徒具外貌,裡面已經少了些什麼滋味。長談後,我們取得共識,這部電影是講——謊言和犧牲意識架構出來的一個食不知味的空虛人生。照王蕙玲的講法是:「吃/飲食是檯面上的東西,慾望/男女則是檯面下的東西,檯面下的東西永遠不能拿到檯面上來討論,這也是主角荒謬行徑的來源。」此外,詹姆士還貢獻了一個絕佳的點子——讓老爸的味覺從喪失到恢復,比喻父親在情感上自壓抑到解放的轉折,從而緊扣住《飲食男女》的主題——食色,性也。「恐懼」鞭策我不斷地求改進,因為沒有比「恐懼」更強烈的感受了。能夠持續不斷地嘗試,動力就在於「不安全感」。一旦有安全感,做成了慣性,我就會心生恐懼,怕被定型,怕江郎才盡,怕東西陳腐,怕被人摸清路數而遭淘汰。