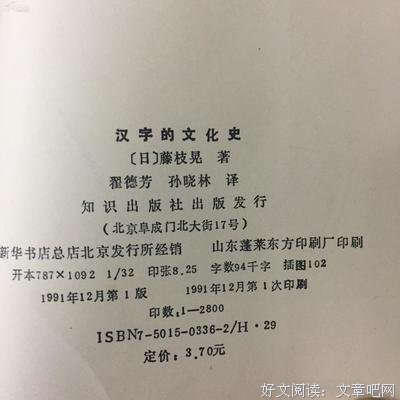

《汉字的文化史》是一本由藤枝晃著作,新星出版社出版的平装(无盘)图书,本书定价:26.00,页数:208,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《汉字的文化史》精选点评:

●功力深厚的精辟解读

●08S

●本书虽名为汉字的文化史,实际的研究重点并不在汉字而在与汉字(或汉字衍生)相关的文化事物上,作者在书中既提到了古文书学,也提到了写本学这两个词汇,应当是作者关注和研究的重点。本书虽然行文简洁,却颇有些观点值得注意和参见,且该书按照汉字的演进为脉络旁及周边事物进行叙说,不应仅视为一本普及读物。本书的不足之处现在看来,是其成书较早,书中的一些实物资料和数据当前都有了较大变化,个别观点学界也有了新的看法,这是读者须当了解的。

●当作为古汉语写本学的引论读。

●好有趣

●不拘一格的“文化史”,不装、不腻

●全忘了⋯⋯竟然讀過⋯⋯2016年5月15,為了做課又掃了一遍⋯⋯

●新星版的封面太难看了

●可能还是写得太早了,很多解释现在看来很荒唐,不过还是能够看出日本人治学的认真。

●看了安阳的殷墟的博物馆 对汉字的发展产生了浓厚的兴趣。深入浅出的文字和配图 真的被带回到了几千年前的那个时代。。。只是真的非常可惜,汉字的研究 要外国人来写,书中的大部分文物图片也来自于国外各大博物馆的藏片。。。尤其在epilogue中提到的 敦煌大家 反倒是德国人 日本人。。。哎。。。

《汉字的文化史》读后感(一):这封面...

书是好书,内文每页都加一条渐变色太匪夷所思了。

05年的书,猜当时设计排版的人现在也觉得不好看吧。

现在新星出版社的装帧风格和当时差异还真是不小。

《汉字的文化史》读后感(二):一本浅显的汉字史书

日本人写的,翻译的也不错,很浅显易懂,虽然也没有讲什么特别的东西,但作为一本梳理相关知识、建立汉字史时空发展的框架的书,还是可以的。如果作为较深入的理论研究的读本,那就勉为其难了。比较推荐给院校的学生当作教材或者课外读本用。书装方面开本略长,每页字数不是很多,读起来算是比较舒适。封面光膜让本来就不太出彩的封面显得品味不太高

《汉字的文化史》读后感(三):视角独特

这本书为日人所著,视角独特,考据充足。作者认为甲骨文与金文为同一源头的两股分支,甲骨文倾向省略,字型简单;金文端正,较为复杂。金文与甲骨文分别代表了古代汉字的“两种发展方向”。秦代以后的通用汉字,即为金文发展而来。第54、55页提到,汉代书简中,诏书、典籍文字严格,笔画完整,其他类型的书简则不尽然,文字多有简化现象,尤其以军吏作品为甚。敦煌出土的文书中,有一定数量的汉文硬笔作品。第167页插图《乾符四年历书》非常“现代”,很有今日挂历的影子。

《汉字的文化史》读后感(四):墨黑色的浪漫

自吾來美國已一寒食年。於回國之際,借此書於圖書館。促然閱之,盛感婉約與柔情。謹以此文記此刻心情,恐久而淡忘。

全書讀完,最讓我眷戀的部份莫過於篆書刻印的發展、楚帛文字以及太學的十二經石刻了。

印,篆書。

從小就對這種文字帶有一種特殊情懷。那是我們中華帝國千年文明發祥的痕跡。漢字由甲骨文慢慢向篆書演化的過程,就是我們文明從大河伊洛二水之地,向四周蔓延發祥的一個過程。當仰韶後人將其文明血液由龍山轉化為殷商,與代表顓頊子民的夏民互相融合,再由周人封邦建制擴展到神州各地,極度抽象化的繪畫文字也慢慢變成了篆書--我們今天仍然能依稀辨認的篆書。當時的篆書是皇權神聖的象徵,而今日,篆書因此般過去而被後人奉為一種極度華美的裝飾。那樣的自然,那樣的源遠流長。無疑,篆書就像那千年沒有停止過的大河,旁觀了整個帝國文明的變化。今日,當我在宣紙上、書冊的扉頁上,按捺上這篆書印章,這何嘗不像當年篆書被印在無數帝國公文上一樣呢?這樣秀美的文字,承載了一個帝國的運營,何等的浪漫。

楚帛,在楚地發現的帛書。

雖然只是楚人對一年的占卜紀錄,但卻在那裡等到我們的發現等待了千年。千年後,我們看到楚帛的時候,雖然揭示出帛書上的文字含義有些困難,但我們卻還是完成了一次跨越千年的對話。千年後的今日,我們無意間卻發現了千年前當事人的占卜命運。也通過楚帛,再次見證了一個文明的發展。這同樣是一種極度的浪漫啊!

長安太學,唐帝國的意識形態代表。

就在那樣的地方,皇帝一聲令下,就用了二十多年時間,印刻了當時封為經典的十二部儒家古籍。將這些石碑,全部陳列在長安太學之中,成為一個帝國意識形態的權威象徵。我看到這裡,已經慢慢為此窒息。試想,如果看到如此多的石碑上記載了那麼偉大的文字,並且同時出現在一個地區,那將是何等壯觀和浪漫啊!

漢字,一直以來就被我們以墨黑色記載在竹簡宣紙上的文字,至今看來,卻是浪漫萬分。驚為天人!

《汉字的文化史》读后感(五):敦煌学史上的一段学术公案

敦煌学史上的一段学术公案

刘进宝 文 发布时间: 2007-07-09 16:04 文摘报

《历史研究》2005年第4期刊载荣新江先生的《中国敦煌学研究与国际视野》一文。文章说:“迄今为止,我们还没有拥有一部真正意义上的敦煌学史,没有‘辨章学术,考镜源流”的敦煌学史,更没有‘评判高下,辨别优劣’的敦煌学学术史”。笔者非常赞同荣新江教授的论述,并对所谓藤枝晃“敦煌在中国,敦煌学在日本”之

说提供一点补充。

荣先生文中说:“1981年,日本京都大学的藤枝晃教授应南开大学之邀来南开举办敦煌学讲习班,并油印发行了《敦煌学导论》……然而就从这个时候开始,中国的敦煌学界流传着一种说法,说藤枝晃在南开讲演时说:‘敦煌在中国,敦煌学在日本(一说在京都)’。许多充满爱国主义热情的中国学者十分不满。笔者曾经向几位当时听课的中国学者询问这句话的来历,他们都说这话其实是请藤枝晃来讲演的南开吴廷璆教授说的,是个误传。”

当时的敦煌学研究,虽然在国内已经起步,但对一般学人来说还是比较陌生的。正是为了让大家重视这门还比较陌生的学问、重视国内一般学人还比较陌生的藤枝晃教授,吴廷璆教授在藤枝晃刚来南开或来到南开前夕,就呼吁学界重视敦煌学和藤枝晃,年轻人要有志气参与改变“敦煌在中国,敦煌学在外国”的不正常状态,要有志气改变史学研究的落后状况。当4月8日藤枝晃在南开演讲,吴廷璆教授主持并介绍藤枝晃教授时,为了突出日本和藤枝晃,就改为“敦煌在中国,敦煌学在日本”了。

藤枝晃没有去过敦煌,因此此行还有去敦煌参观的愿望。当时去敦煌没有直达航班,必须在兰州中转。吴廷璆教授就写信希望西北师范学院历史系主任金宝祥教授给予接待,就有了藤枝晃在兰州的演讲。

当时的兰州还比较封闭,外国学者很少能来,再加上藤枝晃是国际著名的敦煌学专家,甘肃又是敦煌学的故乡,藤枝晃在西北师范学院的演讲引起的轰动。藤枝晃在西北师范学院演讲的时间是1981年5月26日下午,演讲的题目是“现代敦煌学”,当时在兰州的高校、文化出版、机关、文博单位的上千人听了演讲,包括笔者在内的西北师范学院历史系的许多学生也听了演讲。

藤枝晃在演讲中提到有学者说“敦煌在中国,敦煌学在日本”和“高昌文化的独特性”之说,立即引起大家的激烈争论,许多听讲者还向中央有关部门和新闻媒体写信反映。

“敦煌在中国,敦煌学在日本”之说在中国引起较大的反响后,听说藤枝晃曾有过辩解:原话不是他说的;他只是说:有学者说,“敦煌在中国,敦煌学在日本”,而翻译没有将此话完全翻译说明,因此造成了误会。

这个误会在整个八九十年代影响到了中日两国的学术交流。日本有些学者也指责藤枝晃,说他此说搞坏了中日学术关系,影响了中日两国敦煌学的交流与合作。

“敦煌在中国,敦煌学在日本”之说一经流传,许多人都感到气愤、震惊,而没有人去探究它的真实性和客观性。但不可否认,它“在客观上无疑对中国敦煌学的发展起到了极大的推动作用。”此后,从官方到学界,都更加重视敦煌学的研究及有关研究组织的建设。1983年8月,中国敦煌吐鲁番学会成立,这虽然是国内外形势发展的需要,但确实与“敦煌在中国,敦煌学在日本”之说有着千丝万缕的联系。(《历史研究》2007年第3期)