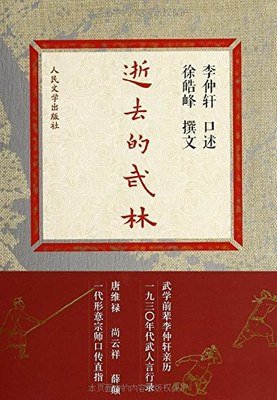

《逝去的武林》是一本由李仲轩 口述、徐皓峰 整理著作,南海出版公司出版的平装图书,本书定价:28.00元,页数:270,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《逝去的武林》精选点评:

●对武林留个念想

●看不懂的都是武功秘籍,看得懂的都是做人道理。

●了解了一个真实的武林,真实的武术,感叹现在武术的没落,大师的没落,境界的没落,这个焦躁的社会里,人们越来越没有耐心,真正的武术恐怕难免凋零,因为功夫最需要的,就是工夫了。

●这本书陪着我考完了六级。后来,想起来他说的,年轻的师父往往忙于建功,又没有经验。年纪大的又过于防人。该怎么做,他没教。再后来,才从那些人身上学到了儒家的忠恕。

●不去探讨架势背后的道理,眼光局限在架势里,就是刻舟求剑。

●感触颇多

●https://book.douban.com/works/1010962

●逝我们而去的民国武术江湖。

●去了些神秘,更多了几分敬意,有些手艺只有行内人才可以说明关键所在,外行看热闹都是瞎看。 也欣赏那份师徒情谊 手艺达到一定境界是相通的,看过可以想到布列松的<电影书写札记>。

●书的重点似乎拘泥于招式毫末之处的不同所带来的巨大变化,且对于唐维禄,尚云祥,薛颠三人的描写带有强烈的感情色彩,不如之前看的《武人琴音》抓人

《逝去的武林》读后感(一):转让

lt;逝去的武林:民国武林宗师传奇> 正版转让,9.5成新,私信联系。

http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20507125#ddclick?act=click&pos=20507125_1_0_q&cat=&key=%CA%C5%C8%A5%B5%C4%CE%E4%C1%D6&qinfo=22_1_48&pinfo=&minfo=&ninfo=&custid=&permid=20130731113627191369028113590510044&ref=&rcount=&type=&t=1375241921000

《逝去的武林》读后感(二):巧了!

看书,有时会感到冥冥中好像有什么在牵引,是缘份。每本书之间,甚或与书你之间都有一条条看不见的线网,在彼此牵连

那天看锵锵,谈《逝去的武林》,觉得有点意思,就看了这本书。

书是讲形意拳的,这书中的形意却不是拳这么简单,它和禅、中医、道这些大有关联

又或者说这书是讲真正的,剥去武侠小说后的真实面目。原来在现实社会里,学武并非正业,每个人都有自己的本行,如摇煤球、会计、农民、看大门。。

而会武的人也许终其一生都没打过架,而且书里说一位拳师收徒,就要求性子要好,不惹事,别人打了也不还手的。

这让我想起父亲曾说,爷爷会武,却没传给父亲和叔叔,说他们性子太爆,学了会惹事。而且也说了要打不还手的才行。

说来当时的社会学武好像很普遍,我爷爷会武,我姥爷会摔跤,哈哈,果然是全民皆武,所以才有了武侠?

书里又说形意最大的特点是改变力的方向,如果形意练到一定的火侯,从悬崖上掉下,只要手打旁边的山,下坠的力会变成平的,人不会摔死。这又让我想起父亲说的一件旧事。说我爷爷一生只打过一次人。一个挑水的和摆地摊的人打架,我爷爷去劝架。结果挑水的犯荤,要打劝架的,爷爷下意识一挡,挑水的向后平飞起来,撞到一棵大树上,当时口吐白沫。后来爷爷去过三次,给找了大夫,所幸医好了,没留下什么病根。爷爷为此一直自责,再没动过手。真像现在的连续剧。呵呵。所以我信书上的不是瞎说,但也许有夸张成份:P

因为是口述,故事都是一段一段的,虽经整理依有些散,并不好读。一来我较为自虐,常看这路书。二来口述虽然看着费劲,毕竟真实(当然这个真实是说口述者本人坚信,但他坚持的是不是真实又另当别论了)。三来是有我爷爷的“传说”,我还是信的。

结果昨天和父亲聊起,原来我爷爷学的就是形意!!!真是太巧了!!太神奇了!!!

父亲可能连“形意”这两个字都按不对,口口声声说的是“行医”

父亲说爷爷是和老祖儿学的,祖儿善使九节鞭,性如烈火(敢情我爹是隔代遗传)。爷爷是独子,从小体弱,学武后身体慢慢养好了。书上也说,形意出自道家,练形意对身体有大好处,能调节五脏。

可惜了,爷爷没有弟子,也没传给亲人。父亲说他小时缠了很久,一点没教。但他不后悔。他说要真学了,八成早死了,又或者进监狱了,哈哈。不过我看过这书,倒委实觉得可惜了!

父亲说后来,爷爷很老很老的时候,在公园里指点过一个学武的小伙子。但人家有师傅,所以不是收徒弟,只是给指点指点。好吧,这样说还好,也算传下了一些。

书上说很多人一生都找不到合适的徒弟,无法传承,就那样带着一身本事下去了。信也,看书上讲的这个形意是要意会的,不可言传,所以愈渐消亡吧?

无意中看到这书,没想到却与我竟有牵连

逝去的武林,消亡的又何止武林呢,整个中国文化都衰微了

《逝去的武林》读后感(三):人在即江湖

口述:徐皓峰 整理:廖颖

我不会武,“会”字必须是脑子明白,身体也必须练到。而因为向我授艺的人——李仲轩不能收徒弟,所以他只是跟我讲武术道理和历 史,没有手把手地教过,更没有对我喂过招,也没有带我走过门子——与别派比武交流。所以我懂武术,不“会”武术。我所能做的,就是保证我所写的武术知识是 有传承的,细节准确的,我的武术观念和武术史观念是我从具体人物得来的,而不是凭空臆想的。

我的武侠小说创作,集中于民国时的武林,最大的 特点是武术界的成长和武侠小说的成长几乎是同时的,当时的民众在现实生活里接触一个习武人,就像现在在街头遇到一个警察一样,所以不会将武侠小说和真实的 武林搞混,知道武林是武林,小说是小说。后来,随着武行的消失,民众没有了判断标准,将小说和武行当成一回事。我至今常遇到的一个提问,就是问“你觉得, 武侠小说和真实的武林有何不同?”

民国的武林,不在乡野郊区,都在都市里,武人首先是城里人。当时的北京、天津都成了自己独特的文化,而在 民间底层,武人对民风的形成有很大作用,因为底层涉及的人事纠纷和财务纠纷,往往是请武人(镖局、武士会、或武术家办的私塾来解决),武德首先是仲裁准则 和办事礼节。而现在等于没有武行了,只有武术爱好者,许多人功夫很高,但在身份上也只能算是业余者,因为不是职业身份,不吃这碗饭。所以大家都是零散地存 在,但有一些武术世家的后人见了面,还在维持着他们儿童时记忆中的祖辈风范,看了让人温馨,也让人悲哀。

武侠小说的历史是这样的,民国二十 年代,由职业武人平江不肖生和姜容樵发明了武侠小说,写的是自身亲见和江湖的传闻,有点像民俗写作,不多做个人的夸张想象。后来被还珠楼主等文人篡了权, 自此武侠小说脱离了民俗写作,努力向明清神怪小说和西方小说体系靠拢,这一条体系后来从大陆移到了港台。我呢,等于回到了民俗写作的前史上,金庸是新派武 侠的集大成者,而我不属于新派武侠的体系。所以我现在特别害怕大家用文人式的文化来总结中国武术,因为我们这一代人吃得苦太多了,到了中年,才发现青年时 代真心崇拜的东西,其实是虚假的。

一切让历史来说话,清末民国武行有一个普遍的观念,如果是高手,不以赢人为标准,要以服人为标准。让人心 服口服,得是在专业技术上能超出对方一个档次,这样在人情上才能有容人的风度。所以当时的武人刻苦极了,不是像李昌镐的围棋,赢半目也是赢,而是吴清源的 围棋,让对手中盘认输。人人都不追求赢一点,而是追求赢一个档次——拉开了档次,才能有风度,才能让人心服口服。

武术曾是中国人生活方式之 一。然而无可否认这样的生活方式正在离大多数人远去,我们现在只能寄予文学影视作品来遥想江湖;如今没有武行了,也缺乏再产生武行的社会基础,与其按照楼市、股市的商业模式重塑武行,让它成为一个赚钱机构或文化装饰,还不如让其彻底灭亡,总好过弄成让人瞧不起的异种,后人连缅怀的余地都没了。

《逝去的武林》读后感(四):正气难养

1

有些作者能写出非常寂寞的文字,这种氛围足以让读者每读至会心处或若有所悟时,体会到生而为人在世界上的渺小。

不过这样的自知,不是消极的,而是凭借着自身不同阶段的阅历,和作者所说的那种寂寞相印证,从而满心欢喜,从而想找寻其他能理解这欢喜的人,分享这寂寞。越是成熟的人,越是享受这充盈的寂寞,自然而然做到谦卑、沉默,但坚守自己的原则。简而言之,这可以借用郭德纲吟诵过的一首定场诗感慨一下:

难难难,道德玄,遇了知音谈几句,不遇知音,枉费舌尖。

《逝去的武林》,可谓两位忘年知音的欢喜相逢,一位昔日见证过真正的武林,晚年却执意做一个看门人的形意拳大师李仲轩,一位尊重武学深入学术的中年学者徐皓峰。书在武学界引起的轰动以及在读者间爆炸的名气,让它成了我早些年就购入并痴读的心头好。

第一次读完是去年,近日再次翻阅,那些李老讲述练拳之道、宗师之风的段落,带给我的震动远超一年以前。我恍恍惚惚地觉得,一身功夫一生感悟的李老闲聊似的说的那些话,我好像早就明白了,只是被很多霸道的意识形态给灌了迷魂汤。清醒之后真是惭愧,因为李老奉为名言的一句话,来自他的启蒙老师唐维禄:谁敢说自己会什么呀,形意拳,我就不会。

人们会把自己对武侠的兴趣以为是对武功的兴趣,就像会把对很多能引起刺激感受的兴趣当成爱好一样。但各行各业有所成的人,基本上都是很少炫耀兴趣的人。《逝去的武林》中,最让我开眼的,就是李老见识过的武学真相,这些轶事对于练武的人来说是画龙点睛的开示,对我们这些门外汉来说,同样是对自省自知莫大的帮助。

书中有说高手之间其实不会有太多正式的比武,一搭手就彼此有了底,说一声“晚了”就表示输了一筹。这固然有不练武者无法咂摸到的妙处,在我看来,同样是体悟人生状态的绝佳法门。没有一针一线、一坑一步的练习,就不会有这份敏感、自晦,若从小争名夺利,达不到高人的成就,也遇不见高明的对手,只能成为一个大声发表意见的聋子、瞎子、傻子。

2

李老的师傅之一薛颠,在书中的形象特别压得住我。这位领悟武学的大师,在身体上突破极限的程度,让不练武的我坚信武学绝非武术套路、动作电影那么绚烂,而是能够改变精气神的深奥存在。“形意拳,只杀敌,不表演”,这句由李仲轩师祖李存义说的话,就能改变很多以为“电影、小说是武林”的认识。

形意拳是很难看的,这是因为拳架既不是用于表演也不是用于实战,它是用来出功夫的。我想象着一位打形意拳的大师,躲在无人的地方施展各种动物般的动作,忘形忘己,养气养心,冷不丁被我们这些“哼哼哈兮快使用双节棍”的孩子看到,我们一定会发笑。我们总是忍不住嘲笑丑陋、怪异、孤独的存在,在嘲笑中,我们与智慧失之交臂。而即使这位形意拳大师发现了我们的愚蠢,也只会微笑地躲开我们吧?唐维禄教育李仲轩说:“你凶,我怂,你怂,我比你还怂,这才是我的徒弟。”这个中道理,真让人敬佩欣喜。

懂得武学杀伤力的武师,一般都是懂低调为人的好处的。李仲轩老人的第二位师傅,名满京城的尚云祥大师,李老对他有一段回忆:

尚云祥晚年名气已很大,比武、来访的人非常多,有时想睡个午觉都不行。一次李仲轩跟随尚云祥出门办事,路上,看到两三岁的孩子打闹,尚云祥就停下来看了半天,还蹲下来伸手逗小孩。李仲轩催促他不要耽误时间,尚云祥起身说:“我练拳一生,还不如这俩小孩。”很让李仲轩莫名其妙。办完事后,在回家的路上,尚云祥说:“古人讲,武者不详。练武人太容易陷入是非中,还不如不学武,就算学了,也最好一辈子默默无闻,有一份名气,便多一分烦恼。小孩想打就打,打完就没事了,不是令人向往吗?”

真正的武学,是善养浩然正气的,他能让坚持的人在老年时返回到童真之中。这样的德行,现在已不是有成就、有地位的老年人都具备的。从这个角度说,所有已经失去土壤的国学、国术,真是无价之宝。因此像徐皓峰这样的为先贤大学整理资料的人,功德之无量,大概也只有后人才知道了。

李老因为遵守尚云祥“不准收徒”的承诺,一辈子隐逸凡人中,晚年做个孤独的看门人,即使对待知道他身份的倾慕者,他都不破师嘱,一直守门。这份守得住寂寞的能耐,不是“愚忠愚孝”,更多的是领悟了人生的智者,对我们这个历经苦难、浮躁的社会一份冷眼旁观。

对了,说起徐皓峰,不知道有多少人知道,在今年2月份他拍了一部非常寂寞的动作片《倭寇的踪迹》。这部有如形意拳那样“外形难看”的电影,打的是一击必杀的真玩意。在众多爱与不爱、知与不知者中间,此片一闪而过。

但它可贵在于,遇上了懂它的人,它的一瞬就此不朽,一如虽已逝去却已长生的那个武林。