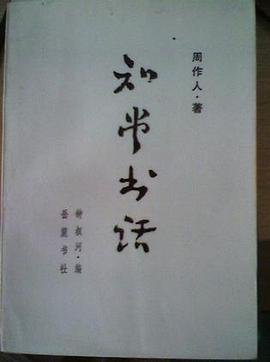

《知堂书话》是一本由周作人著作,岳麓书社出版的精装图书,本书定价:180.00元,页数:2016-6,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《知堂书话》精选点评:

●周作人真是博学,文章写的也好。 张中行:用平实自然的语言写自己想到的意思。

●品相与内容俱佳。周作人的文章自不必说,就此书装帧设计而言也很不错。

●40.

●钟叔河是周迷,给周作人编了一辈子书,这部《书话》从八十年代编到现在。钟叔河坦言,自己是通过编周作人的读书文章,学习读书和写作的。他找了一个好老师,做了一辈子的好学生。周作人,鲁迅的弟弟,章太炎的学生,曾留学日本,翻译过东欧文学,又喜欢明清笔记散文,于是这部书话,也大体上以日本文学、北欧文学和古典文学为主,谈作家、版本、内容、校勘,很有趣。与过去的《读书记》不同,没有那么古板,但又不是那种流水账,写得别出心裁。这部书是岳麓书社先出,后来台湾翻印,人民大学出版社重印,这个本子则是岳麓社再版,增补了集外文。从包装上,已经很漂亮了。

●非常好的书。读知堂,除早期几本名声大的,可以先入手一套《知堂书话》。

●听知堂谈书,是一件非常惬意的事情,虽然他谈及的很多都是我没读过的。 记得老师曾经说他有点“文抄公”,我觉得,知堂虽然抄了很多材料,但并非是想将篇幅拉大。他自己有时也会说“不抄了,再抄就有点文抄公的嫌疑了”,这些材料,再加上他的一点发挥,是非常耐读的,而且从中也可以洞察他的一些思想。 另外,知堂经常谈这件事,扯到另外一件事,说了半天,又觉得跑题了,自己拉回来,给人感觉很有趣。虽然此前已将自编集看完了,但是这种把谈书话的文章编在一起还是第一次。以后还是会将这套书放在床头,每晚“随便翻翻”,我自信知堂的文字值得我这样做。

●很快地看過一遍,每篇文章幾乎都提到了許多人名、書名,還有地名和典故,我得列個電子表格整理一下纔行,這需要細讀。小開本,每一冊都很輕便,適合捧着讀上幾篇。強烈建議朋友們看看這套書。

●20170628(1/5);20170705(2/5);20170708(3/5);20170712(4/5);20170714(5/5) 知堂书话兼具见识、洞察和情趣,同体裁里无出其右了。

●钟先生此编在编校上的好处自不待言,这一版装帧精美,好拿好看,尤其值得推荐

●才看完第一册。周作人关心儿童、动植、性教育和儿童教育、妇女权益、民俗等等,涉猎很广,也谈到自己犯懒,真实有趣,真正的大家

《知堂书话》读后感(一):如何读书

看了这全五册,不得不承认,周作人确实是博古通今学贯中西。作者看书,总结这些文章下来,主要从以下几个方面:

1.拿到此书后,看书的纸质、封面、装帧,来看书的收藏价值;

2.对书的作者有一定了解,了解作者的主要思想、生平经历,还有手头上这本书对应作者主要什么思想,价值所在。

3.对书本的目录文章版块进行阐述,对比较好的段落选取出来,品评它的独特所在。

4.作者对老年人和儿童的书籍表现了特别的关注。认为老年人和儿童的书籍需要针对性。

5.与此同时,作者极力肯定学者对入门引导书籍的编纂。这种活儿做好不容易,回报也不多,但是是利国利民的事。

6.作者对各国文化均表现出了极大的兴趣和喜好。也许这就是作者政治名节有所毁誉的原因之一。

最重要的是,读完这五册书,可以接触道一些东西方的文化、各国的文学以及各类学科(自然科学、医学等),作为各类文化的启蒙,相当不错。

《知堂书话》读后感(二):知堂三书

如果对中国现代文学史稍有了解的话,对周作人这个名字应当不会陌生。岳麓书社于2016年再版的《知堂书话》、《知堂序跋》、《知堂题记》三部书,我以为很有可观之处。编者钟叔河先生把周作人关于书的文字都收集编订到了一起,于是就有了这三部书的问世。

先说《知堂书话》。这是三部书之中篇幅最大的一部,一共分为五小册印行。钟叔河先生在此书原序中写到:“在我读过的这类文字(书话书评之类的文章)中,周作人的作品我以为可算是达到了上乘的标准。今从其一生所著三十几部文集中,把以书为题的文章选辑起来,编成这部《知堂书话》,以飨与我有同嗜的读者。”

周作人曾经说过,读书人的书房是不轻易给人看的,因为怕被人看去了心思。读周作人的这些文字,却恰恰能看见一个最真实的他。这就好像去到他的苦雨斋里走了一圈,不仅能窥得他选书和读书的取向,同时也听到了他独到的见解。知堂在谈论《阿丽思漫游奇境记》时说:“近来看到一本很好的书,便是赵元任先生所译的《阿丽思漫游奇境记》。这是‘一部给小孩子看的书’,但正如金圣叹所说又是一部‘绝世妙文’,就是大人---曾经做过小孩子的大人,也不可不看,看了必定是他得到一种快乐的。世上太多的大人虽然都亲自做过小孩子,却早失了‘赤子之心’,好像‘毛毛虫’的变了蝴蝶,前后完全是两种情状:这是很不幸的。他们忘却了自己儿童时代的心情,对于正在儿童时代的儿童的心情于是不独不能理解,与以相当的保育调护,而且反要加以妨害;儿童倘若不幸有这种的人做他的父母师长,他的一部分生活便被损坏,后来的影响更不必说了。”(《阿丽思漫游奇境记》,1922.3)他不光介绍这本书,话锋一转,还谈到了当时社会上教育的问题。但读者不能忘了,他还是为了讲这本书的好处,向世人推荐这本书。换句话说,一本好的童书不仅能给孩子看,即便是一个成年人读了它,也能得到很大的启发。写于同一时期的,还有一篇讲郁达夫《沉沦》的文章。由于当时社会上有一部分人认为《沉沦》是一篇“不道德的小说”,周氏为了纠正这种不正确的看法而写了这篇文章。他依据美国莫台尔(Mordell)的观点,指出《沉沦》属于“非意识不端方的文学,虽然有猥亵的分子而并无不道德的性质。”文章结尾又说到:“我这些空泛的闲话当然算不得批评,不过我不愿意人家凭了道德的名来批判文艺,所以略述个人的意见以供参考。”(《沉沦》,1922.3)不要以道德的名义来批判的文学,这观点看似很平淡,实则振聋发聩。试看今日的社会,是不是同样也有这样的一种倾向呢?这样的例子其实不胜枚举,上文只是随意摘录了两则而已。

知堂生前出版有《苦雨斋序跋文》(1934),但《知堂序跋》所收的文章篇数是《苦雨斋序跋文》所收篇数的好几倍。因此编订者才说,《知堂序跋》把周氏一生所写的序跋文“大约包罗无遗了”。关于《知堂题记》的成书,可参看下面这段话:“《知堂书话》和《序跋》印行已久,现将其中原来自称题跋、小文、译后记、看书偶记得短篇抽出来单独成书,既是为了使某些书册薄些便于阅读,也是为了区分文体,使编辑工作看起来有条理些。”(《知堂题记》序)《知堂题记》中所收文章的最大特点就是篇幅短小,一两页甚至几行便是一篇短文,内容往往也是点到为止。

最后再讲一些多余的话。近来欣闻修订后的《周作人散文全集》即将出版,这套书加上《周作人译文全集》和《周作人集外文》,知堂的文字差不多就搜集完全了。即便至今依然没有一套较为完整的周作人全集(多年前台湾某出版社曾出版过一套十分不完善的《周作人全集》),这套书的再版也是一件很值得高兴的事情。而至今还未出版,不知夏天结束前能否见到。

《知堂书话》读后感(三):读《知堂书话》

对于一个在外游学而贫穷的我来说,放假也并没什么意思。因为路途遥远,车旅费也太贵,并不能随便回家团聚。出游的话,到处路上车马塞堵,人成山海,即使有出游的钱也无闲去耗费时间气力在路上并作挤肉饼的游戏,更何况这世间各地都是一样的肮脏。于是还守在一方狭室里,却因为失眠病的困扰,每日晚睡早起,精神困顿,不能正经地做些有意义的事。放假也实在算不上最好的事,但相比其他时候,放假总是更好的。

说这话的时候,我刚粗略地翻过了一遍《知堂书话》。假期再不好,这一点是好的,就是稍微有空来读自己喜欢的东西,不必为了课业生计等等读那些生涩怪僻的文字,或者做违心无聊的事情,虽然我这个短暂假期也并未完全跳出俗事无聊的泥坑。

我是挺喜欢《知堂书话》的,即使里面有些东西也很无味,但绝大部分是可读的,特别是我在零碎时候随便拿起来不拘哪一页闲翻着读过去,小菜吃得精致还有滋味,当然这滋味是新鲜素洁的,没什么杂味。

小菜不能只吃一种,否则就太痛苦,幸亏周氏也不是什么专家,他便能做不同样式的菜出来。东洋西洋,今人古人,三教九流,他都谈到了。钟叔河编辑时作序引张岱宗子《<一卷冰雪文>后序》:昔张公凤翼刻《文選纂注》,一士夫詰之曰:“既云文選,何故有诗?”张曰:“昭明太子所集,于仆何与?”曰:“昭明太子安在?”曰:“已死。”曰:“既死不必究也。”张曰:“便不死亦难究。”曰:“何故?”张曰:“他读得书多。”来说明周作人读书多,实在是有趣而确切。

但再会做菜的人也总是他有拿手和生疏的菜品的,周氏的书话里也能看出他自己的修养兴趣来。周氏本人对草木鱼虫等等名物与乡土歌谣风情颇有兴趣,于是在读与之有关的书时所发生的兴致与他书也颇不同,广泛征引之际写出来的文章也更多精彩。周氏也评论时事,寓于论书之文中,很能看出他一时的态度。实际上,他读了更多的外国书,特别是日人书,因为他自己也译书的缘故,品评各种译文优劣与原作者的思想文笔,也颇可读。此外则其论明清文人笔记小品之笔记小品更觉殊胜。而明清两朝特别是晚明清初时人被禁文集当时似乎也颇易得,周氏文中亦常见评述。其讥讽《康熙字典》、《四库全书》与《说文段注》,言康熙、乾隆以满人之私毁汉人之文,段玉裁、王筠以臣子之说掩主上之丑,非徒为戏谑,与其生当民国、学乎东洋、读乎晚明书所养成的本来思想也有大关联。

以下仅摘他的几处妙语,也可见我说的不是空话:

“平常大家骂人总说禽兽,其实禽兽的行为无是非善恶之可言,乃是生物本然的生活,人因为有了理智,根本固然不能违反生物的原则,却想多少加以节制,这便成了所谓文明。但是一方面也可以更加放纵,利用理智来无理的掩饰,此乃是禽兽所不为的勾当,例如烧死异端说是救他的灵魂,占去满洲说是行王道之类是也。我们观察生物的生活,拿来与人生比勘,有几分与生物相同,是必要而健全的,有几分能够超出一点,有几分却是堕落到禽兽以下去了:这样的时常想想,实在是比讲道学还要切实的修身工夫,是有新的道德意义的事。”

“《聊斋》写狐女,无论是狐而女或是女而狐,所写还只是女人,不过如自称是狐所化的女人一样,借了这狐的幌子使得这事情更迷离惝怳一点,以颠倒那忠厚老实的男子的心目而已,至于狐这东西终于没有写出,实在亦写不出也。何也?方为其为女人也,女人之外岂复有他。若其未超自然时则即是绥绥然狐也,欲知其情状自非去问山中之老猎人不可矣。”

“(颜)习斋拈出时文来包括宋儒—及以后的一切思想文章,正是他的极大见识。至于时文的特色则无定见,说体面话二语足以尽之矣,亦即青主所谓奴是也。今人有言,土八股之外加以洋八股,又加以党八股,此亦可谓知言也。关于现今的八股文章兹且不谈,但请读者注意便知,试听每天所发表的文字谈话,有多少不是无定见,不是讲体面话者乎?学理工的谈教育政治与哲学,学文哲的谈军事,军人谈道德宗教与哲学,皆时文也,而诗文并不限于儒生,更不限于文童矣,此殆中国八股时文化之大成也。”

摘抄总只能得山中一景,而其山颇大,景致颇多,又人人眼界不同,我在此说来说去只不过愿诸君也去读读,自去寻觅一番而已。

周作人当时很长一段时间里总算是新文学的代表之一了,于是他的文章里也不乏对保守派的批判。由此我由想起中国大约百年以来,大都求新而厌旧,至少人们一般都觉着激进一点求前进似乎更好,于是把稳健守旧的人一齐推翻打倒,新浪推旧浪,到了连鲁郭茅巴老曹也觉得太右的地步,更何况单纯消极以至于名节不保的周作人。一般人只知道新派人批驳旧派而我们应该拥护新派,却根本不知道旧派人到底做了些什么。然而即使今日,社会价值面临新一轮重估,周作人的书也一版再版了,但除过几册曾因为新派人批驳过而为人所知的小说之外,那些所谓遗老遗少的真正能见及思想的书依旧少而又少,稍微古奥一些的更是片影难寻,这不得不说是出版行业的大失误并中国历史发展中的大损失。我想鲁迅先生也希望人们不再一味印了他的全集然后堆在仓库里,他可能也会更希望用那些纸来印几部当时论敌的书来给现下这些浅薄的世人多了解一点那个思想文化激荡年代人的形象并给当下我文化发展一些教育。

雲水2016年10月于芸香室

《知堂书话》读后感(四):当我们在谈读书时,他在谈什么?

本文首发于微信公众号时光书海,转载请联系作者!

《知堂书话》是知堂先生对于书的评论集,由钟叔河将知堂先生发表在各个报纸和期刊上有关书的文章结集而成。1985年,是《知堂书话》的诞生之日。此后30多年中,《知堂书话》竟连续再版多次,一直到现在的第五版。这本仅仅是谈书的集子,为什么在这三十多年间一直不断再版呢?钟叔河在序言里这样写道:“书是供人阅读的,没有人读,书就死了。《知堂书话》三十年中印了五版,说明它一直有人要读,有强的生命力。这生命力,完全来自知堂的文字。知堂这些谈古今中外的书、谈人们读书生活的文章,确实能引人入胜,确实有撼动读者思想的力量,总使我读之不厌,编之忘倦。”

读罢全书,虽然我没有钟叔河那样的资深编辑对文字的感悟力,并且这本书的语言和知堂先生的哥哥鲁迅的文字一般晦涩,但是我也能够感受到知堂先生这些关于书的文字中所蕴藏的些许力量。当我们在谈论读书的时候,知堂先生谈的不仅仅是读书,还有更多我们在读书的过程中缺少的思考。

谈书价

读一本书,大多情况下都得自己掏腰包吧。知堂先生所生活的年代,正值中国最动乱的时候。那个时候的北平,在辛亥革命后,各种外国的新思潮涌入,外文书此时也渐渐在中国市场上有了一席之地。《知堂书话》中所评的图书,很多都是外文书。外文书在当时的北京,虽然可以买得到,价格却高的吓人。有好几次,知堂先生在买书的时候,想讲一下价,店家的态度可是强硬得不得了,坚决不肯有半点让利。不仅如此,很多书店店主为了赚更多的钱,甚至直接把外文书上的国外定价给去掉,重新给书定一个高的国内价格。

知堂先生看到这种情形,也忍不住唉声叹息。虽然商人以赚钱为目的无可厚非,但是这样态度强硬,这样欺骗顾客,实在是有失人情味儿了。在大力提倡新文化、新思想之际,国人买书的门槛重重。这大概是令知堂先生最为心痛的事吧。动荡的年代,泱泱大国亟待寻找出路,很多知识分子都渴望接触到新知识和新思想,但是书价这道坎,就让很多人迈不过去。

合上书,想象自己再次回到那个时代,我们能够看到一位学者,经常流连于各大书店,目光中不时地会展现出欣喜,偶尔也会有哀愁划过。当然,我们看到的还有许许多多颗渴望着精神食粮的心。

谈书的装帧

书是拿来看的,看的一个是内容,另一个就是装帧了。知堂先生在读书的时候,不仅关注书中的内容,还在意书的装帧设计。《知堂书话》中,就有两篇关于书的装帧的文章。

知堂先生有次去买书的时候,发现这本书虽是精装本,但是用的是较差的米色纸,“质滑而分量重”。不知道为什么,在当时的中国,质量一般般的米色纸受到无比的尊重,被当作精装书的用纸之选。要知道,米色纸起源于日本,但在日本“只供广告传单之用”。作为造纸术和印刷术发源地的中国,今天却分不清一张纸的好坏,知堂先生的心中不知有多么地悲哀。

一本好书,既要注重提高内容的质量,同时也要提升装帧的美感,书的内容与形式是统一的,二者缺一不可。知堂先生在读书时,读了内容,也读了书的装帧,同时更看透了书背后的社会现实。

谈书的翻译

知堂先生生活的年代,正是救亡图存的时代,中国的知识分子致力于引进国外的进步思想,以唤醒民众奋起图强。大量的外文书被翻译引进国内,掀起了一股学习西方新思想的热潮。虽说翻译这件事,很早就有了,但此时无疑是中国翻译史上的一个高潮。

知堂先生作为国内先进知识分子的代表,自然读了不少翻译的外文书,但他又不同于一般的读者,对于一些语言晦涩的书要么不看要么硬着头皮看,他在读书的时候,会对译者所翻译后的语言进行细细品读,有时候更会参考原文来评判译者翻译的水准,毕竟,知堂先生自己也算得上是一个翻译家。

《知堂书话》中有很多篇章中,知堂先生会对这本书的翻译评判一番,哪里译得好,哪里译得不妥,读者看了一目了然。也许和知堂先生同时代的许多译者,都会对他“敬而远之”吧。谁又想自己辛辛苦苦译出来的作品被别人“评头论足”呢?但知堂先生的这番客观评判,也督促着广大的译者们尽全力地去翻译好每一部优秀作品,以将国外的先进文化与思想传播到国内。

在翻译上,除了要尽可能地将原语言转述成合适的中文外,知堂先生在讨论书名统一问题时,认为在翻译时要“以求诚为目的”,也即译者要尽可能地忠实于原文,并且翻译时要带着一颗真诚的心,要对得起自己的读者。对于我们这些不从事于翻译的普通读者来说,在读《知堂书话》的过程中,我们也可以学到很多评判翻译作品的原则。

谈书的道德

在中国,“谈性色变”这个习惯几乎一直流传到现在,虽说现在已经开放很多了,但总有一些人固守着这个所谓的“道德”。知堂先生所在的那个年代,情况比现在就更差了,不仅在生活中人们恪守着传统的“男女授受不亲”,文学作品中更是不能出现任何关于性的描写。

性是人性的本能,但是人们却一直压抑着自己。在郁达夫的一本小说集《沉沦》出版后,当即就有人批评其为不道德的小说;汪静之君的情诗集《蕙的风》出版后,也有人说其“故意公布自己兽性冲动”。在文学作品中,哪怕是关于牵手、接吻的描写,当时也会有人认为这是不道德的文学。知堂先生可不以为然。

关于文学的道德问题,知堂先生认为,只有“破坏人间的和平”的、“为罪恶作辩护的”文学才算真正的不道德文学,比如“赞扬强暴诱拐的行为,或性的人身买卖”。性是人天然的底层欲望,是对禁欲主义或清净思想的反抗,顶多算是反传统或不端方的文学。“我不明白为什么性爱是如此丑恶,至于不能说起,至于会增加罪恶?我想论者如不是自残支体的禁欲主义者,便没有是认我这个疑问的资格。”知堂先生在论及不道德的文学时这样写道。这是知堂先生在那个落后的年代,对人性解放、思想解放的呼唤。

在中国从传统走向近代化的过程中,还有着诸多“繁文缛节”的束缚。知堂先生在《知堂书话》中所推荐的书,对当时落后的中国来说,无疑是一次次思想的洗礼。破除旧道德、提倡新道德,成为了当时的一股文化潮流。

当我们在谈读书的时候,也许仅仅局限于这本书本身,或者是自己的个人感受,但知堂先生谈的却超越了书的本身,不仅仅有对书价的议论、对装帧的关注、对翻译的评判和对文学的道德问题的讨论,更有对当时社会的思考。这本谈论书的集子,里面包含了知堂先生一生对书的投入与热爱。读完一本书,知堂先生思考的东西有很多。这些思考,化为先生笔下的文字,一直流传到现在。

正如钟叔河在序言里说的:“人生能有几个三十年?”《知堂书话》历经三十年而不断重印再版,可见知堂先生的文字还是值得我们去细细品味的。知堂先生一生读的书很多,不管我们是想向先生学习如何读书,还是想了解一下当时的社会,又或者我们只是对先生本人感兴趣,我们都可以读一读这本书。