《第五屠场》是一部由乔治·罗伊·希尔执导,迈克尔·萨克斯 / 罗恩·雷布曼 / Eugene Roche主演的一部剧情 / 喜剧 / 战争 / 科幻类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《第五屠场》精选点评:

●太神了,Garp的形式加上Dede Allen的神剪辑,整个时空穿越已经进入化境,原来千年女优的源头在这。2016年最后一部电影,好爽!

●超现实飞片儿党~在外太空约会艳星

●可以说是非常精准地抓住了冯内古特小说中那种与现实相切合但犹如间夹着一片毛玻璃的隔离感。

●神一样的分镜与剪辑,对今敏产生了深远的影响

●还是应该看看原著

●匹配剪辑,今敏从中吸取营养

●可惜删了比利哭小马的那一段。

●影响了千年女优。小说应该会好一点。

●转场剪辑行云流水,今敏导演不止一次提到过的作品,《未麻的部屋》和《千年女优》中多有借鉴。通篇古尔德演奏的巴赫作为背景音乐,非常适合电影中三个时空神游,如果看了冯内古特的原著再来看这个,应该会感触更深。四星半

●剪辑真是牛逼,各个场景转换的真是行云流水,不愧是影响了今敏风格的作品。但片子本身感觉拍的太过松散了,没有很好地将众多有趣的内容有效组织起来,还是该去读读原著么...... 7.6分★★★★

《第五屠场》影评(一):嘿嘿

(在上《美国文学》时,课上做的笔记。各位不必往下看,我只是想记录一下我的杂乱笔记。我没想过写影评的,但是我在记录时字数超了,只能通过写影评这种格式才能在这个平台存下来我的笔记。)

Kurt Vonnegut, irony, black humor, didacticism, repetition. 美国人对越南战争的看法 narrator 叙事声音 稍科学看法:imply author 隐含作者,只能大概猜出作者的喜好,只能是到这样。 文学作品focus on:除了写作手法之外,还能遵从人类最基本的审美。 碎片化、解构之后,还能看到其中的价值。 untradition, revolution. 能不能符合合理性,就依靠叙事本领了 meta-fiction(也是瞎说的一种哈哈哈哈 虚实结合后:向读者观众证实小说的虚构性、与读者观众理性沟通。

1.战争给人带来的创伤,2.在不同的文明中,很难用合理的角度去解读(被第四空间的外星人接走),可以这两个角度来解读。 后现代文学、作品可能有时候讲述的不是一个完整的故事。 故事的观念价值也是特别棒的。

总写读书报告、总结可能是对文学作品的解读、误解

人与超乎人之外的对抗。人与自然。后现代:人与自我。核心都是人

《第五屠场》影评(二):酷.缝内裤的电影

近来非暴力不想看电影(以及读书),但还是把这个片子看了。

1,Slaughterhouse.Five.1972.Dvdrip.DivX.avi……avi的,暴风竟然播放不了?WMP倒是可以,可加载srt就相当成问题,eng的还马虎,但chs的就绝对不行……什么插件呀,重装WMP10呀,烦!直接来个KMP,呵,还真是很好,很强大。KMP真是个好player,不仅通吃,而且酷。事易时移,暴风终于也out了。

2,说到这个电影,就不得不提到原著,以及前阵子去了的作者Kurt Vonnegut。关于Vonnegut,同学们,尤其是文、艺、愤、朋青的同学们都已相当熟悉了,咱比较无知,就只说点与这个名字不得不说的故事。记得之前,在他老人家从摇椅上摔下后不久,豆瓣有这么一帖子《希望统一一下译名问题》,貌似他老人家的中文译名也确实叫法颇多,于是,我就回了这么一个:酷.缝内裤的。下面还得到了数人认可与支持,说实话,私觉得,这样的叫法与“宇宙的屁眼”很搭。

3,说说电影吧。先说点手法,基本上电影给人留下的深刻印象就一个字:切。后来的星球时空不是算(其实很重点重头重要),全片基本上就是两大时空——WAR II和POST WAR,而切来切去的手法,也正是四爷最熟悉与常用的——相似关联。这就好比中学学过的一个数学知识:相似多边形。在两相似多边形的各顶点,各边上对应的转切。于是,整部电影就成了一根蒙太奇麻花,看着还算不错(多少扭得都很相似,就又显得有点单调与乏味了)。电影内容吧,也就是那么回事,这类型的小说改的这类型的电影,一般都是这类型的含混和闷。没办法,故事性不强,虽然小情节也不少(例如sexy的场),画面手法补了不少,但仍旧是比较无肉。不过,换个立场,站到另一个方向,站到后排看,也挺好,本来就不是讲故事的玩意(按照上次与boss聊天的分法,这就是“人物志”,而非“事件型”)。p.s.配乐很轻灵([虽然总让人想到什么韩剧...]经Glenn Gould[不认识]授权,该片采用了他演奏的巴赫音乐)。

《第五屠场》影评(三):So you go,Vonnegut

一向被鄙视为非女人类,因为不怕老鼠不怕蟑螂的神经粗大,而且情感反应严重滞后,喜怒哀乐,程度越严重就越滞后。如果哪天在没有预兆的街道上忽然笑挂了,那估计是想起了一个连当事人都忘记自己讲过的笑话。如果将来某个亲友故去了,也许会在N久后的某个深夜被悲痛一拳击中倒地不起,但就是不会在那个时候,那个当下。

4月12日,看到Newsweek上说,Vonnegut去世了,当时就隐隐约约感觉到身边飞着一只不作声的蚊子,但是直到今天早上它才痛快地蜇了我一下,所以赶紧写下这篇纪念小文。

喜欢科幻小说的中国人,对他应该是很熟悉的,记得大卖的《科幻世界》就对他作过详尽的报道。话又说回来,如今有多少科幻文学,电影在摹仿他的作品啊, Player Piano,The Sirens of Titan,Cat’s Cradle,等等,等等,这些后来的人,直到今天仍在捡他的牙慧填肚子。只可惜,科幻作品在国内,至今只被归类于消遣文学一列,不入主流,不得重视,所以相应的,作为后现代文学先驱的他,也被人轻看了。Joseph Heller,与他在黑色幽默文学领域中齐名(在我心目中Heller还略微低他一等呢),他的 Catch-22是任何出版社出版世界名著丛书时的收编作品之一,但是Vonnegut的Slaughterhouse-Five却鲜有人提起,这真是大大的不公!

而我们的评论家,给他贴上一些牛B的标签,黑色幽默,后现代,垮掉的一代,荒诞派,元小说,科幻,人云亦云,就算完了。现在他死了,冷漠啊,冷漠,用现在时髦的说法,就是,评论界集体声音的缺失。现在文学评论界的这些人,没有专业精神,吃着这碗饭,却不做端着这个饭碗时应该做的事。对王小波的沉默,可能是嫉妒英才;对冯内古特的沉默,我只能猜测,他们压根就没有读过他的作品。

冯内古特,对科学,文明,政治,道德,历史作了深刻思考和探讨。这世界有些人天生才气纵横,但偏就不是为了自我抒发疗伤或者为了实现文才名誉去写作的。他们是社会珍稀动物,为“天下为己任”的责任感去思辨。可他们偏偏又不敢整肃起妆容来,不能范仲淹似地大发浩然正气,因为他们深刻地洞察世界,抓住了社会根子里的荒诞,恐怖,歇斯底里,甚至无可救药,他们觉得眼花缭乱,头晕目眩,哭笑不得,痛心疾首,又决不放弃寻求公正的世界,为那些被社会愚弄了的渺小不堪的可怜人争鸣一声,为他们争取权利和自由。

科幻只是冯内古特用来鞭挞社会丑恶现象的手段,一个得心应手的工具。他嫉恶如仇,对人类社会的种种弊病进行深刻的揭露,辛辣的讽刺,有时显得玩世不恭,有时又诙谐成趣,但他骨子里对人类的命运和前途有着浓厚的忧患意识,悲观失望的情绪常常神出鬼没。他的行文比较简捷明快,句子大多很短,但是我们读着,并不痛快,甚至觉得深受折磨,就好比你正哈哈大笑之时,旁边某个人被突来一枪轰掉了脑袋,脑浆迸到了你脸上。很酷吧,这个?这个善良的嬉皮的老到死时仍然是个小男孩的魅力,在你们中间,已被低估太久了。趁着他刚入殓,余温善在,你们这些靠吐别人口水为生的什么家什么者,好歹也去翻一下人家的书嘛!

最后附上几句冯内古特酷到家的名语:

艺术是让生命变得可以承受的非常人道的方式。

“反正我又没让我妈把我生下来。”---模拟希特勒的临终之言。

善,没有理由战胜不了恶,只要天使们能像黑手党那样组织起来。

阴茎短,见识长。---评颁诺贝尔的瑞典人。我欲暴笑而死!

《第五屠场》影评(四):《第五屠场》——炫技科幻片

最早知道《第五屠场》,是几年前看过的一篇今敏讲解《未麻的部屋》的文章,文中今敏提到剪辑上参考了《第五屠场》这部电影,利用动作顺势转场。后来看今敏的自传《我的造梦之路》中,《未麻的部屋》企划初期,作为导演的今敏和编剧村井贞之第一次见面时,二人在《五号屠场》、《大玩家》等电影的志趣相投,为后来电影的制作创造了良好的契机。

今敏的动画电影天马行空,故事涵盖心理、梦境和时间等元素,利用动作、声音、相同场景的顺势剪辑确实给他的电影增色许多,长片处女作《未麻的部屋》中便毫不掩饰对此类剪辑方式的喜爱,2001年的《千年女优》更是将这种剪辑发挥到极致。

【千年女优】片段 - 今敏8分钟蒙太奇教科书_影视剪辑_影视_bili来源: 哔哩哔哩弹幕这种剪辑方式影视作品中比较常见,但是一般用作回忆或相关联场景的切换,最有名的应该是《2001太空漫游》里远古猿人上抛骨头,下个画面是人造卫星的镜头。

而《第五屠场》作为今敏灵感的来源,独特的剪辑和蒙太奇确实也是这部电影的最大亮点。电影以如此方式拍摄的目的,是为了最大限度的还原原著的叙述技巧。

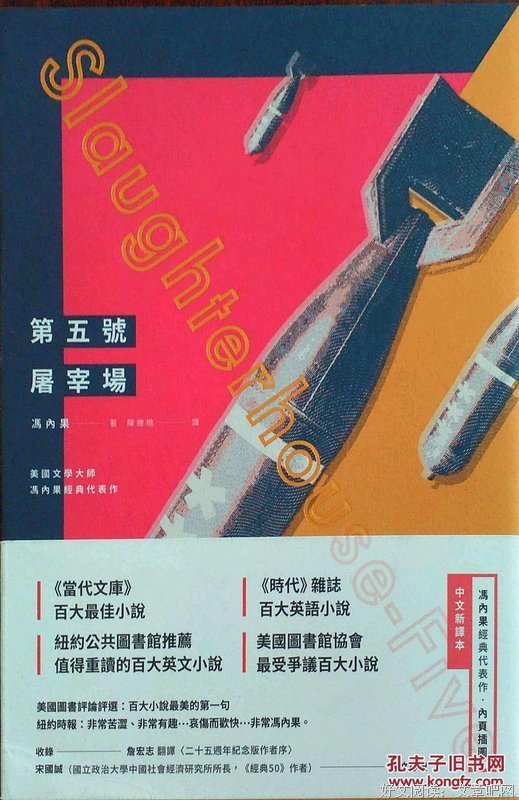

《第五屠场》改编自库尔特·冯古内特的同名小说,小说的剧情源自作者本人的真实经历。冯古内特是德裔美国人,二战初期的他坚决反战,并在报纸上撰写了很多的反战文章,但在珍珠港事件后改变立场志愿入伍,1944年冯古内特在著名的保吉战役中被德军俘虏,关押在德国城市德累斯顿。

1945年在德军投降前夕,英美空军在德军败局已定的的情况下,对不设防的历史名城德累斯顿狂轰滥炸,整个城市毁于一旦。冯古内特因为被关押在一家屠宰场的地窖中,而侥幸逃过浩劫。

轰炸后的德累斯顿轰炸后的德累斯顿这段经历极大的影响了冯古内特,他从原先狭隘的民族情绪中挣脱出来,开始以更宏大的视角审视人类文明,思考人类的生存困境。《第五屠场》是在他经过25年的酝酿之后,通过另类的叙事方式,完成的独特创作。

小说是冯古内特的一次实验性作品,他的行文游走在文字与想象建构之间,除了小说本身时空的变换,同一场景下现象表述和意象隐喻之间是跟着他的文字在不断移动的,这种感觉很像视觉中解放了时空限制的长镜头调度。另外,他的幽默感也中和了他俯视性的悲悯情绪,令小说张弛有度,特别有品。这部小说也成为了冯古内特生涯的代表作之一。

德国曾在2006年拍摄《德累斯顿大轰炸》电视电影,从另一个角度对这段历史进行审视电影版《第五屠场》的故事相较小说更改不大,以非连续的方式讲述了比利的一生。比利原本是一个普通的美国青年,二战时被征召入伍,结果被俘关押在德累斯顿。侥幸逃过惨无人道的大轰炸之后,比利回到美国结婚生子,成为了一名成功的商人,但是战场上经历却无时不刻不在影响他。

整个故事以老年比利的回忆开始,被俘经历为主线,比利童年的记忆、成年后的恋爱与婚姻、与叛逆儿子的矛盾,在异星球的经历等等,以极破碎的形式穿插在回忆中。

电影中的比利在中年时经历过一场坠机事故,导致脑部受创,再加上战时恐怖经历的长久折磨,使比利的记忆出现了偏差,所有的记忆并非以时间线连续存在。

比如在这个段落中,比利在登上飞机前回望家人,眼前出现凌乱的幻觉,家人身边出现了两个身着滑雪服的人。

之后飞机坠落在雪山,救起重伤比利的正是之前出现的两个滑雪者。

再比如下图中,比利的好友被选为战俘人员的小队长,这场比利鼓掌的段落,与比利老年被选为狮子会主席的段落剪辑在一起,以掌声为触发点,视角在几十年间往复穿梭。

《第五屠场》并不像其他电影一样,仅仅将这种手法当做叙事的亮点,整部电影的讲述皆是如此,所以单就叙事手法上,虽然只是单纯的倒叙+插叙,但这样在十几条不同时间线的来回跳跃,完美的契合了原著的独特手法,各条线最后归拢,让人大呼过瘾。

如果说前半部分电影是控诉战争的反战思想,那后半部分的科幻元素就是冯古内特诘问整个人类文明的宿命论思想。

电影的后部分,老年独居的比利被外星人带至异星,这个不同维度的文明观察着比利的衣食起居,并告知了他穿越时空的方法,外星人同样也告诉比利,这个宇宙在未来会因为一个简单失误而毁灭,而不管他们如何努力,也无法改变这个事实,亦无法阻止这个时刻的到来。

老年比利与女儿的对话中,比利承认已经数次前往未来并见到了自己的终点,他坦然讲述在不远的将来,他会在一场演讲中被曾经的战友的枪杀。

同样的手法,这一场景又回溯到从战争中被解救的比利如果结局已经注定,那我们的所有努力是否还有意义?“努力”这种行为本身是否也是注定的?再将之引申开来,这个问题可以是:人类注定要迎接死亡,那生存是否还有意义?从宗教角度看,所有对命运的抗争是否是对神明的亵渎?

男主角平静的接受了这一切,电影并没有借比利之口提出这个问题,但是于我看来,《第五屠场》中加入科幻元素的目的即在于此,创作者希望观众自问,借思考时间审视存在的意义,借思考人之存在反观人类文明。

《终结者》、《少数派报告》、《源代码》、《回到未来》等等,所有这些时间旅行类的科幻电影,都涉及到“我们能否改变未来”的母题。但是,人类现今科技对时间的真相还未盖棺定论,科幻电影中的结局又往往贴合“主角必将成功”的好莱坞规律,观众习惯于关注角色的成长而非剧情的严谨,商业化下的科幻电影越来越脱离“科幻”,科幻电影中引人思考的成分此消彼长,从这点看,九成的科幻电影都是令人遗憾的作品。

当然,此文的目的并非是引人消极,好的电影是具有教育意义的,纵然无从得知宿命思想是否是真理,更希望大家在思索过后,仍能像《降临》的女主角一样,有勇气接受已知的未来。