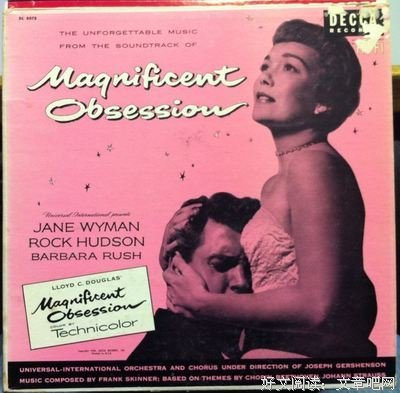

《天老地荒不了情》是一部由道格拉斯·塞克执导,简·怀曼 / 罗克·赫德森 / 芭芭拉·拉什主演的一部剧情 / 爱情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

●讲真,言情剧是一个很大的电影分支,不应排斥。但这有悖常理的满屏狗血和一厢情愿的道德说教实在令人难以忍受。 所幸的是,简怀曼和赫德森精湛的演技救了这部电影,有几处还真有催泪的力度。 画面构图一如既往的静谧柔美,简怀曼和赫德森的确是很有亲和力的演员,举止优雅,笑容温柔,看着就很舒心。

●瑟克的打光好奇怪,完全看不明白。扎实的情节剧,基本是现代电视剧的老祖先,值得研究

●strange case of Sirkian melodramatic romance

●一个女人连续遭遇悲剧,直至片尾,光明来临前那一刹那,end

●说看就看。。影片内容和标题一样琼瑶,然则看了几部后我终于觉得男主有点顺眼了。。

●剧情很赞

●电视剧,你们拉出来抄吧

●如果薛克能拍到《恋情的终结》,相信节奏会更加完美吧。剧情片导演的典范。

●8.7;愛是剝削,而且只有在愛人不在的時候才能看到這種剝削的后遺影響。多麼令人毛骨悚然的瑟克

《天老地荒不了情》观后感(一):天老地荒不了情?

应该是--地老天荒不了情。。。。 网上能把经典电影名字和传统译法对应,我很满意。但是要注意细节。要不然误人子弟。错误象病毒一样以几何倍数在网络传播。。。。

如果有人能改过来,并改了。请留个言。

《天老地荒不了情》观后感(二):Typical but not the best Sirk

这是最典型的Sirk,这部戏符合Sirk对于情节剧的全部理念。

irk强调了他说的“对罪孽的信仰”,Rock对Jane的两次打击就是这种罪孽的体现,间接害死了Jane的丈夫,直接导致了Jane的失明,于是影片剩下大部分时间都在讲述Rock的救赎。

这罪孽成为二人的枷锁了么?是的,Jane的女儿反对的理由是出于罪孽,Jane后来反对的理由是因为自己瞎了,不想做Rock的负担。虽然那这种枷锁不是来自社会和其他人的,而是来自当事人自己,但这依然是一种俗世的枷锁。

另一要点就是喜剧式的轻讽和结尾,Rock带着dangerous的牌子进别人家的门,这与Jane在深锁春光一院愁里呆望着电视机是一样的春秋手法。而片尾Rock在Jane床前等她醒来,与Jane在深锁春光一院愁片尾守在Rock床前简直就是互文。

此片与深锁春光一院愁是必须相互比较的,后者对罪孽的表达比较轻,更注重社会枷锁,子女的影响,邻居的舆论,这种枷锁不会像此片这么dramatic。此片很典型,但有些过于dramatic,这就使得故事显得略微单薄了,虽然Sirk的故事大多都不复杂。

我认为Sirk搞的东西是很根源的,他不是在讨论电影的可能性,他是在强调一些本源的内容,并且超越了单纯的电影层面的意义。

《天老地荒不了情》观后感(三):文学资源及版本论

Obseession真是一个难翻译的词汇,一言难以蔽之。

1935年约翰·希塔尔和1954年道格拉斯·西尔克的两个电影版本都改编自劳埃德·C·道格拉斯(Lloyd C.Douglas)1929年的同名小说。

除了畅销小说家,劳埃德的另一个身份是牧师。他另外被改编成电影的两部小说是《圣袍千秋》(The Robe)和《大渔民》(The Big Fisherman)。

身份使然,劳埃德的所有文学作品都带有显著的宗教背景,《天老地荒不了情》亦是如此,它的主题来自《马太福音》第6节“论施舍”:

“你们要小心,不可将善事行在人眼前,故意叫他们看见;若是这样,就不能得你们天父的赏赐了......”

事实上,希塔尔对原著小说改动较大,彻底将一个道德故事编织进苦情戏的叙事之中,西尔克1954年的翻拍也是按照这个路数来的。

原著小说中Merrick一直在攻读医学,而菲利普太太(海伦)在女儿出嫁后就去了欧洲,她在一次火车事故中脑部受伤,学成并贯彻菲利普先生理念的Merrick为海伦动手术,治好了她的伤。

电影中,Merrick被刻画为一个富家浪荡子,荒废学业,被学校除名,他是在爱上海伦,并间接导致她失明之后才下定决心成为外科医生的。

重要的是,希塔尔版本尚具有明显的宗教意识,当Merrick在“精神导师”伦道夫家初次听到菲利普先生的理论时,伦道夫拿出一本圣经——他认为宗教课意义不大,并将基督放置在一个科学家的位置上,认为基督是“人类力量生产”这门科学的创始者,这门科学根植于人们心中,并在1900年后仍在发扬光大。这无疑是一个更为新教伦理的解释,强调个人奋斗和创造能力,对于大萧条时代的美国无疑是适用的。

西尔克的版本将关于圣经的阐述完全删除了,更为强调Merrick在道德与情感上的矛盾与复杂性,这令“与人为善,不求回报”的理念显得如此突兀与怪异,然而这种异样感,这种无来由的,刻意的obsession,正是西尔克电影的迷人之处——醉醺醺的Merrick抗着一块写有“危险(Dangerous)”的木牌进入伦道夫家中准备接受“启蒙”,还有比这更具张力的画面吗?

《天老地荒不了情》观后感(四):爱的拯救

要爱你的仇敌,要为那逼迫你的人祷告,这样你们就可以做天父的儿子。

--马太福音论爱仇敌

非常遗憾--我总是非常遗憾,在这里,因为我发现自己实在在这里是个异类,经常和大多数人持有不同的观点,对一本书,或者一部电影。就象我在现实中一样,是个让所有人琢磨不透的傻瓜。

我不明白这样一部优秀的带有宗教救赎意味的作品非但喜爱者寥寥,并且颇有点冷清和蔑视的评价,即使有人看到了其中的宗教意味,也是报着一种不屑的态度,多数人则很冷漠,把它视作一部琼瑶情节剧。

我为这部电影流泪了。

故事的外壳大概是很俗气的。

一个荒废了学业的富家子弟在玩游艇的时候出了事故,当地的医院来救护并且为他在抢救的时候使用了唯一的一台呼吸设备。而一位在当地很有威望受到尊敬的医生因为没有呼吸设备不幸心脏病发作去世了。

那位获得了新生的公子哥很内疚,便试图用金钱帮助医生的妻女,却遭到了拒绝。而这个英俊的青年居然爱上了医生的未亡人,屡屡示爱却遭到冷漠的仇视。在一次偶然中因为他的缘故致使女人双目失明,他从此痛改前非,毅然负担起照顾她的重担,化名为她四处求医,并在医治无望的情况下向她求婚。而这女人也爱上了这个化名的年轻人,为了不连累他在婚礼前出走了。

青年下决心重修学业成为了一名受人尊重,并且帮助穷人的医生,当他得知女人正在一个小疗养院垂危之际,立刻赶到那里为她实施了最后的拯救。

奇迹发生了,女人复明了,生命获得了拯救。

以通常中国人的观点来看,其戚凄切切,百转回肠的剧情很象早年的港台电视剧,我也承认确实如此,但是我相信那是学人家外表的成分大。而重要的是其中蕴涵着深刻的宗教伦理,那就是基督教教义所宣扬的爱与拯救的主题。

影片开始,那为仁慈的受到爱戴的医生不幸去世,而因为玩乐而出了意外外的青年却获得了新生。,

青年复活了,开始严肃的思考人生和帮助别人,似乎是医生的灵魂在这个年轻人的体内重生了。而那位很有宗教象征意义的医生的朋友鼓励这位浪子去做基督所做过的事,那就是毫无怨言不求回报的爱所有的人,这样才会获得那位夫人的爱。但是影片强调的正是这种爱是需要付出代价并且不可以有任何私心的,因此只有在青年毫无私念的奉献所有人,不求任何回报的对人施以博爱的时候,他才终于获得了自己的爱人。

医生的朋友告戒他,这将是一条艰辛的道路,也很伟大,是壮观的着迷,很久之前就有这样一个人无私的爱所有人,而他被天主招回的时候只有三十三岁,那正是耶稣本人。

如果说在男主角身上是要宣扬一种浪子回头和精神复活的象征意义,那么对女主角的塑造就在于是否接受爱和宽恕仇敌,以及相信爱的奇迹。

作为新寡的中年女人,她压抑着自己的欲望,愤恨着导致丈夫死亡的仇敌,却也不知不觉中为他所吸引。但是她还是排斥着不肯接受他的赎罪和爱慕,因此她遭到了更的痛苦,不得不倚赖起这个仇敌来,深深的爱上了他。然而,她在求婚的次日还是选择了逃避爱,不相信奇迹的发生,于是她生命垂危,还是要等到他的拯救才复活。

爱,信,望,拯救与宽恕,正是这部电影的中心思想。

多数观众,特别是我们这样没有宗教感的民族,是很难深刻的领会这个俗套的爱情故事中所包含的宗教意味的。

影片最终宣扬的是,人人皆兄弟,每个人都不是一座孤岛的西方思想,你爱所有人,就会最终得到你爱的那个个别的人。因为博爱所以获得拯救和奇迹。

片中的爱情音乐主题选用了肖邦的忧伤曲,而拯救的主题音乐似乎有乐贝多芬的欢乐颂的影子。

人人都在说美国,美国这个美国那个,美国的好与坏,善与恶,我想,中国人实在是世界上最多美国谜的国家。

但是在我的心目中,美国绝对不只是一个个快餐店和大片,而是一个有宗教感有信仰的国家,我相信普通的美国人也不是人人都过着希尔顿姐妹的生活,美国是个清教徒建立的国家,是一个因信而立的国家,否则这样丰富的物质不加以道德与宗教的约束很难存活,象罗马帝国,希腊一样最终灰飞烟灭,正如下面这段话所说--

当今世界不能没有科学和艺术,但是品行却成了一件小事。

希腊就因为不注重品行消失了。在这个时代,人们人们需要更多的美和知识,而今天凯旋般统治世界的却不是希腊的启示,而是犹太人的启示,不是艺术和科学卓越地位,而是正义的卓越地位--马修阿诺德

我相信国人是很少人看懂并且理解本片的。

在我们这样一个处处是聪明人的地方,一个人抢到了唯一的医疗设备拣回了性命乐都来不及,还去赎罪,实在是咄咄怪事,傻透了。

你死我活,很正常。

没有罪恶感的人很难理解。也什么都敢做。

这就是我们和美国人的真正差别,不是金钱,不是武力,而是品格和良心的程度。