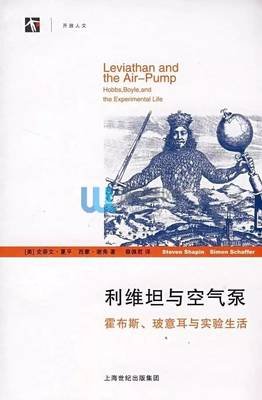

《利维坦与空气泵》是一本由[美]史蒂文·夏平 / 西蒙·谢弗著作,上海人民出版社出版的平装图书,本书定价:48.00元,页数:448,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●翻过

●经典

●科学实验被完全解构,有点类似于“给我一个实验室”中巴斯德的实验室从法国社会汲取权力的过程。但SSK的研究对象终究还是个别实验,在面对科学发展的问题时就力不从心了。

●: N091-49/1414

●想读,只是因为看凤凰里总是推荐,用的词还尽是 很是复杂 我们试试看能否帮您解读这本书 之类的话...我承认我很有好胜心和好奇心的

●「我们借以制造科学知识的生活形式,会随着我们处置国家事务的方式维系或衰亡。我们认识的根本是我们自身而不是实在,知识和国家一样,是人类行为的产物。」

●SSK还是太容易被批了…

●打开了科学家身份塑造过程的黑箱,发现在塑造科学家身份的过程中,波义耳强调了科学家的社会形象。他把自己塑造为谦卑好学,将科学作为个人的崇高追求的贵族,而把霍布斯描述为思想保守的、坏脾气的独裁老头。在争论的过程中,波义耳也总是表现的与霍布斯不同,从语言到行为,甚至到其宗教、政治立场,最终成功地将自己塑造成科学家的形象,并将霍布斯及其理论划到了实验科学的对立面。另外,科学家身份也需要共同体的认同。波义耳成功的得到了当时的科学共同体——皇家学会的认可,而霍布斯却没有。据夏平和沙弗尔的研究,霍布斯当时与皇家学会成员胡克的关系密切,并且受到胡克的多次邀请,但霍布斯因为并不认可当时同为皇家学会会员的波义耳的实验方法,为了表明其立场,拒绝加入皇家学会与波义耳成为同僚。

《利维坦与空气泵》读后感(一):言不能言之事

hapin与Schaffer这本书,是SSK研究中最具争议的一本,在许多人如Steven Weinberg或Alan Sokal眼里,这本书就是胡扯八道。在我读过的科学社会学著作中,这一本也是相对让我不能接受的。不是不接受它的观点,而是它的论证方式。

hapin等人基本的认识论立场来自于后期维特根斯坦,即科学真理扎根于生活形式。然而这是一个哲学的讲法,它隶属的“语言游戏”根本不同于大多数科学工作者的“语言游戏”。这就好比你和一位数学家去讨论1加1未必等于2,八成会招来白眼。去年我曾就哥德尔不完全定理征询过THU一位数学老师,结果得到的回答也是:这个属于哲学,跟数学没有关系。

书中援引了一些霍布斯对波以耳的反驳。波以耳认为存在真空,因为随着不断抽气,接收器中的动物就窒息而死了。而反对真空论的霍布斯评价道:这些动物是被抽气产生的环流风刮死的。诚然,我们可以用融贯论的真理理论来为霍布斯辩护,但是在这种辩护过程中,我们都会违背现代人普遍接受的关于“空气”和“窒息”等词汇的语法,人们不可能愿意这样掩耳盗铃。其它SSK著作虽然也多少涉及这种讨论,但这本书里的痕迹过于明显。

不过,对于富有哲学心智的人来说,这本书睿智且深刻。Shapin和Schaffer在极力言说不能言之事,尽管这种做法有悖于维特根斯坦的告诫,也遭来了Sokal等人的极尽嘲讽,但是正因为如此,两位作者的勇气值得敬佩。希望批评者们能够理解,本书归根结底的问题意识并不在自然科学,而如果你们对人文社科领域中的“科学化”有比较深的感悟,或许你们就能发觉,自己对此书的批评有些苛刻了。

《利维坦与空气泵》读后感(二):《利维坦与空气泵》书评

版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。

作者:Kirinyaga_^_(来自豆瓣)

来源:https://www.douban.com/note/722125009/

原则上最开放的知识形式,实际上变得最封闭。

当人们逐渐认清我们的认知形式有其约定俗成而人为的一面,就可以了解,我们认识的根本是我们自身,而不是实在。知识和国家一样,是人类行为的产物。霍布斯是对的。

反差。

其实我一直以为自己是一个“反科学主义者”,追随自己导师的脚步,但是自己心里还是会一些科学的“硬核”画出界限。自己一直在从事这个行业相关的研究,也听闻过SSK强纲领的观点。但是没想到还是会被震撼。

大概是自己到了这把年纪很难再为呼风唤雨的壮志豪言所感动,而会被点点滴滴汇聚起来的事实所惊讶。

读完之后觉得这本书真适合中国,英国在上个世纪就由上而下开始了“公众理解科学”活动。现在在中国,正如玻意耳想做的那样,科学代替了他曾经的盟友——宗教,成为了大众的信仰。

所以其实有时候发达不发达根本不是区别在有钱没钱,在公众有知无知这方面就可以看出来。

这就是公众有自己的判断力,对知识有自己能够判断正确与否的途径,对生活有自己选择的生活空间。

这本书是越看到后面越精彩的。后面加上了作者自己的叙述,与背景的阐释。所以真正的好的历史故事不在于是不是一个“完整的故事”,还在于给这个故事一个自己的视角,并充分的将这种视角发挥到极致。shapin采用的是政治史的视角,在这种程度上他成功了。Hobbes is right。

需要说的很重要的一点就是这本书的翻译,过于装逼,非要把书信或引用内容用文言文的体例翻译出来,强行意译。使得在阅读的时候没有连贯性和流畅的感觉,也丧失了准确性。

等到自己英语水平够了就去读原版。

《利维坦与空气泵》读后感(三):实验生活的确立

“本书是一项科学知识社会学的演练。”

以“解答可能在于‘成员说法’(member's account)和‘外人说法’(stranger's account)之间的差别“为起点,作者尝试通过”扮演外人“的方法,”打破环绕在以实验生产知识之方法的周围那种不证自明的光环“。

”在玻意耳的实验纲领中看到,事实的建立运用了三种技术:“——物质技术,书面技术,以及社会技术。原因在于,要产生事实,见证经验的增衍是起最基本的要求。他要树立一种将事实和赋予解释的表达方式分隔开来的知识生产社会形态。他要将事实确立为根基以及最终的权威。而在此之外,在承认事实的基础上,可以“在安全的疆界内”进行就各种不同意进行论辩——“只要彼此接受此项目不是基础的”。

“但霍布斯这个对手却否定实验之价值以及事实的基础地位。”他从各个方面去攻击玻意耳要确立的实验生活形态。他提出另一套解释的理论,他质疑玻意耳所谓实验事实所依赖的根基——“以信念状态为基础的:个人自由地见证并自由说出他们信以为是的情况。”,他质疑实验空间是否实为开放而公共的。同时他还给出了自己认为正确的,产生知识的方法。

而在作者笔下,所有的这些争论,还牵涉到更广泛的社会、政治问题。

“斯普拉特宣称,在这范围内,与内战完全相当的情况可能上演,但就如同在剧场之内,不会造成毁灭性的后果。”但是”对霍布斯而言,没有一个哲学空间里面的不同意是安全稳当或可被允许的。“霍布斯的行动”是为了避免内战。“

作者不仅仅将实验生活形态的描绘局限在科学的范畴之内,而是将它放到一个更大的社会空间去论述它所能带来的社会影响。

书中描绘了,当初要确立实验生活的形态的更种困难与波折。例如,空气泵,由于价格昂贵,建造上有技术难题等等,实际上在当时并没有能真的做到见证经验的增衍,甚至连一台造好的气泵,到底是否运作良好也存在麻烦的争议。而现在,实验的确证地位却被认为理所当然,这正是作者要破除的光环。

作者将霍布斯的反对,解读为从政治目的为出发点的一个行动,他要攻击的是实验生活形式的不确定,以及将会带来的内乱。”对霍布斯而言,否定真空就是消除可能发生意见分歧的空间。“

关于作者对于霍布斯的解读视角是否准确很难判断,但是确实在很大程度上能说得通。

作者抱着对霍布斯关于认识论对社会现实影响的立场的认识,作出了一个总结——”当人们逐渐认清我们的认识形式有其约定俗成而人为的一面,就可以了解,我们认识的根本是我们自身,而不是实在。知识和国家一样,是人类行为的产物。霍布斯是对的。“

这样的结论并非完全不能想象,意思是,在另一种社会形态下,我们完全可能接受另一套的知识体系并且确信为真。

而实验哲学家,构建了这样一个社会现实:“这里是一个在专政和激进个人主义两个极端之间组织并维持一个和平社会的可行范例。”

这本书,对于它最初宣称的破除光环的目的可算是达成了。但是,到最后,它提出的知识与社会形态之间关系的立论,却过于恢弘而深远,在这本书里面并没有很好地论述,或者说,这个命题太大,不是这本书所能处理。

这本书,还是提供了一个很独特的视角,让读者更加深入了解实验以及科学。

《利维坦与空气泵》读后感(四):波意耳为何能赢?《利维坦与空气泵》缺漏的一个面向

在科哲名家库恩那里,一个新的学说或理论,要能够产生长期的影响力以及稳定性,首要条件便是该学说或理论必须进入「常态科学」(normal science)的范畴。何谓常态科学?根据库恩的定义,常态科学指的是「以过去的科学成就为基础所从事的研究,这些科学成就是某一科学社群的成员在某一段期间内所公认的进一步研究的基础。」

但一门新的学说或理论,如何能够取得其「独断」或「权威」的地位?这也是《利维坦与空气泵》一书企图回答的问题:为何「实验」变成具有权威的科学方法?在过去,科哲学者或是科学史家都认为,那是因为这些创见或方法能够合乎「逻辑方法」的要求,因此在证明上站得住脚,能够取得「道德上」的权威。然而,如果从《利维坦与空气泵》一书的内容看来,波意耳使用气泵的实验方式其实漏洞百出,有许多令人质疑与诟病的地方。波意耳之所以能够取得大家的信任,并非因为其实验在逻辑上毫无差错,而是因为波意耳掌握了「说服」的过程,波意耳善用了三个技术:物质技术、书面技术、社会技术。

深究波意耳的例子,他的实验哲学之所以能够被接受,除了《空气泵》该书作者所持之观点——与王政时期的政治氛围有关——之外,我认为还有一个更重要的因素,就是当时科学界的氛围。波意耳实验哲学的基础在于「眼见为凭」(Seeing is believing),恰好符合当时科学界的风潮。

根据科学史研究,同时代的霍克(Robert Hooke)、列文虎克(Antoni van Leeuwenhoek)、哈维(William Harvey)等人,都极为重视眼睛所见之物。哈维利用解剖,看清楚当时人体内的器官,而不断改良并善用显微镜的虎克与列文虎克,则热衷于把他们所见之微小生物巨细靡遗的描绘下来,他们书中的插图至今看来仍属艺术之作。在这样试图完整呈现眼睛所见之事物的时代氛围下,「眼见为凭」自然容易成为被多数人所接受的概念,也无怪乎霍布斯无法力挽狂澜。顺道一提,因为当时这些「自然观察家」极力要求他们所出版的书必须能够完整详细地呈现他们所绘制的插图,因此相当程度促进了铸版技术。此一追求插图细致精美的习惯,我们亦可于波意耳的身上看到

如同媒体一般,科学家能够藉由实验来决定「观众」能够看见什么、看不见什么。但科学实验和其他再现技术不同的是,科学实验是科学家才有的再现技术,其他人如需学习,则必须进入科学的场域之中,从教科书的练习慢慢开始,学会典范的思考方式。正因为科学家拥有「科学实验再现技术」,他们才有所谓的「权威」可言。

正因为科学实验室科学家才拥有的「独门绝活」,因而进行科学实验的场域——实验室,才会成为重要的场所之一。一间良好的实验室或研究室,被科学家视为及其重要,它不止关系到实验过程与结果,它同时关系是权力、身分、地位的象征。我在猜,如果实验室并非再现技术的运作场域,则它绝不会被视为一个教授应该要有的「基本配备」。它就像是武士的刀一样,没配刀就不算武士,没有实验室的科学家,也不会被视做科学家。

当然,再次强调,实验室最重要的特性就在于它有再现的能力。我之所以说它最重要,是因为,比其他功能(例如:翻转力量大小…等),再现能力是所有步骤的起点,如果没办法利用再现技术搭起通往典范的桥梁,则后面的所有实验步骤都是空谈。

(原文写於 2007-09-15)

《利维坦与空气泵》读后感(五):还有多少科学是“纯洁”的?

罗豫/文

西方知识界不像中国老百姓那样把“科学”视为一个褒义形容词。对此,后现代主义解构一切的努力功不可没。维特根斯坦的“语言游戏”说受其顶礼膜拜,建构主义更是其重要理论武器。《利维坦与空气泵:霍布斯、玻意耳与实验生活》就是这一派早期的得意之作。美国科学史家史蒂文·夏平和西蒙·谢弗将十七世纪玻意耳和霍布斯二人在自然科学领域的争端始末重现于世人面前,驳斥了同行的史学定见,使之成为建构主义津津乐道的案例。

该书将科学史上的争论放到政治和社会背景中,对两方阵营争论的焦点、过程和当时的重要社会事件进行了详细梳理。在科学研究方面,玻意耳看重的是在实验室中,由精密的科学仪器产生、并由品行优秀的绅士所“见证”的科学“事实”。而霍布斯则强调用几何学一样严谨的推理对人人可见的现象进行因果解释。“空气泵”于是成为玻意耳研究中的重头戏,相当于“那个时代的粒子回旋加速器”,而霍布斯与这一“高科技”较量的武器,只能是自己的哲学,自己的“利维坦”了。

对霍布斯而言,哲学活动是不应当受到空间限制的,而自然哲学和政治哲学目的都在于建立并保护公共安宁;但在玻意耳及其追随者看来,自然哲学和政治哲学的研究因分占不同空间,自然哲学研究者尤其应该拥有一个“宁静而道德的空间”,不介入政治事务。在两位作者笔下,霍布斯和玻意耳关于这一问题的争论,倒像是二十世纪科学哲学领域关于科学家是否应该保持道德中立之争的一次预演。值得注意的是,后现代主义者在这一争论中,是站在和霍布斯及其相似的立场上。

如今,“玻意耳定律”已是中学教科书上的重要一课,霍布斯却是以其政治哲学为人所知,他在自然科学领域的观点,多已被人们忘却。按照《利维坦与空气泵》的两位作者的意思,这与其说是中肯的学术评价,毋宁说是社会事件,是权力运作的结果。两位作者指出,传统历史学家在对玻意耳和霍布斯之争的处理上多有失公允:“历史学家的做法就是向被接受的知识靠拢,拿胜利一方对敌方观点的因果解释当作自己的看法。”他们则跳出传统框架,试图解释历史背景如何影响了科学争论的结果。玻意耳派大获全胜,离不开当时的众多社会因素,尤其是复辟政体和实验科学拥有某种共同的生活形式。

如果以当代科学哲学理论为参照,玻意耳和霍布斯当年的观点都显得幼稚。虽然玻意耳成为了时代的科学英雄,霍布斯在自然科学领域的看法则鲜有流传,但按照该书的说法,霍布斯在政治哲学上的观点,无意中却给整个事件提供了最恰当的解释,正如两位作者最后在结论中强调的:“当人们逐渐认清我们的知识形式有其约定俗成而人为的一面,就可以了解,我们认识的根本是我们自身,而不是实在。知识和国家一样,是人类行为的产物。霍布斯是对的。”

夏平和谢弗在第一章中声称,该研究的一大优势就是他们采取了“佯装外人”的立场。中间虽有详实的历史资料打底,但最后一章出现连篇累牍的后现代主义论调,这“外人”似乎是不必再“佯装”下去了。虽时间上远隔三百来年,但若非要将霍布斯奉为后现代主义的一位鼻祖,也并非不可以。两位作者拿霍布斯来说事儿,未必没有“外人”之外的目的。

原则上,人人都有质疑已有知识的权力,但事实上,不是谁都能理解自己那个时代的“粒子回旋加速器”,不是谁都能厘清玻意耳和霍布斯之间盘根错节的混战,更不是谁都能从这本充斥技术细节的著作中轻而易举摸到要领。正如作者所引的史学家之见:“民主的理想配上专业的迫切需要,构成一种不安定的化合物。”霍布斯和玻意耳之争如此,当代科学依旧如此,就连这本书,也何尝不是如此?

颠覆历史定见、揭露学界黑幕,患“解构强迫症”的后现代主义者向来最乐意为之;怀着极深的成见佯装中立,又是他们的惯常态度。本书写成之二十世纪八十年代,彼时“索卡尔事件”尚未发生,看客都还比较老实厚道。“索卡尔事件”之后,眼光难免苛刻严厉些。又想起作者的话:“知识和国家一样,是人类行为的产物。”历史知识何尝不是知识?闹了半天,要不霍布斯还是对的?

无论谁对,这本书都免不了是“科学知识社会学”的经典案例。