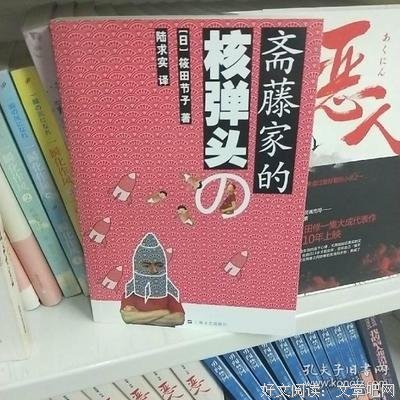

《斋藤家的核弹头》是一本由(日) 筱田节子著作,上海文艺出版社出版的平装图书,本书定价:26.00元,页数:317,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●这是小田中的未来么——「真烦,我也有名字的,田中理惠。很好听吧?不是斋藤理惠,是田中理惠,在职场用娘家的名字是常识呐。还是那个时候好啊。右手握着电话,左手拥着男人,怀里揣着大把的票子……」

●【川图借阅】哪里有压迫哪里就有反抗?错了,是哪里有阶级降级哪里才可能反抗。

●像某书评里说的,这就是一个变态的世界里一个深刻的悲剧。冷峻的嘲讽。主角斋藤的思想观念和故事里的背景设定简直荒谬可怕得很。

●有点1984的黑色味道,但又有点不太明白作者真正想要批判的对象……阅读能力越来越退步了啊……另外日本人果然是喜欢走极端的么,要么极端集体主义要么极端个人主义……

●很精彩!一气呵成!绝无拖沓!1999年的小说里对2011年地震预言准的吓人!科幻小说家伤不起啊!!伤!不!起!!!

●史上最牛的钉子户……

●日本文学的政治预言。内容荒诞,故事读到最后,可能是由于中间过于漫长,以至于结局虽然悲,也不觉得哀。

●太讨厌这书了,读完非常不舒服。

看了《女人的圣战》之后,我在犹豫间对这个创意主题产生了兴趣。果然,开头还是很有新意的,鲜明的人物性格,辛辣的讽刺,快速进入故事情节。可是,你这个斗争也太过冗长了,前一半我一个晚上看完,后一半几乎看的都在煎熬中,看个几篇就失去耐心,过了好长时间再捡起耐心继续看上两篇,然后再次放弃,故事总是在重复的形式和始终没有进展的斗争一点点消磨我的热情,最终迎来一个说不上怎样的结局,好吧,最后看完了我只能感慨,我终于把这本书看完了。

《斋藤家的核弹头》读后感(二):斋藤家的核弹头》

2075年,日本发展成为一个实行国家主义种姓等级制度的“超管理型社会”。

身为法官的“特A级市民”斋藤总一郎祸不单行,先是因为审判工作被电脑取代而失业,继而突然接到政府强制搬迁的命令,不得不离开先祖世代相传的家园,一家迁居到位于东京湾的人工岛上。后因岛上发现某种贵金属,又再次被强令迁移到处于毒气污染之下的成田机场旧址。

面对政府如此无赖的“管理”以及官僚们的腐败,斋藤再也无法忍受,为了保护家人和自身的权利,他与邻居们一起奋起反抗,用自制的核弹头作武器,向政府宣战

《斋藤家的核弹头》读后感(三):哇!几十年后的RMB竟然是主流货币

佩服日本人的危机意识,作为岛国,曾经想要通过殖民侵略扩张版图,未果,到了两百年之后,城市被超高层建筑占领,东京湾被逐步填埋,人们的生活陷入沼泽般的现代化中,男主人因为电脑的存在年龄才37岁就退休在家,而女主人被当作是A层市民的延续优秀基因的工具生了6个孩子了。一家十多口人拥挤地生活在只有几十平米的房子里,周围是200多层的大楼,望不见阳光已经是常态,这样的现代化真是让人透不过气来。小说中的内容看似天马行空光怪陆离,实则讽刺了当今社会的畸形发展趋势,日本作家用轻松的笔调写出的故事,寓意深刻。不得不让人感慨,国人的危机意识何时能觉醒

《斋藤家的核弹头》读后感(四):在那山的那边海的那边有一群尼轰今

记得高中时曾经改过闻一多的《死水》用来KUSO学校,当时正处于叛逆期,又受韩寒影响,所以对于学校和教育制度格外苦大仇深。记得当时原文中最喜欢、因而也基本没有改动而原版引用的是其结尾:这是一沟绝望的死水,这里断不是美的所在,不如让给丑恶来开垦,看它造出个什么世界。

记得本尼迪克特在《菊与刀》里对日本人社会秩序是这么看的。这毫无疑问是一个等级森严的社会,上级对于下级拥有理论上绝对的权力,但这一权力并不是可以肆意行使的。伦理主张的是“各安其位”,上级的权威应当节制而合理地使用,而下级也应当恭顺而服帖地听从。对于行为出格的上级,下级反抗的合法性一方面为“义理”所承认,但另一方面又因为其反抗行为本身的出格而必须接受惩罚。

这本书当中的国家,是一个绝非民主,也并非专制的政体,而是一个怪模怪样的“管理型”“效率型”政体。正如同总一郎挂在嘴上的,一切以整个国家的利益至上,其余一切都可以为之牺牲。这就很有一点本尼迪克特眼中的旧时代日本的模样。然而,作者毫无疑问并不是在给这种体制唱赞歌,而是和闻一多一样在喷这个制度。

之前从一些书中对现今日本有了一个大体的印象。现今的日本,对于二战后建立起来的、战前曾为其国民们颇为鄙视的民主主义、个人主义,似乎接受的很是彻底。然而对于旧时代,日本人似乎又总有一种复杂的情感。一方面,旧时代的影响依然不可能完全消除。另一方面,又总对于很多旧时代的元素唯恐避之不及,比如日本现在优生学史是研究禁区,因为当年昭和时期对于残疾人干过些不人道的事情,所以现在索性整个优生学都遭殃(见《冰眼看日本》)。又比如这本书对于“日本传统道德”的态度。

作者在书中想要表达什么,其实我没看太明白。乍眼看去似乎是一本《1984》类的向国家机器开战的书,但细细读来似乎又不是那么一回事。令我赞赏的是中间斗争中,几十户居民内部分化、分裂过程这一安排。向一个强大的国家机器开战从来就不是那么简单的事,因为同一目标而聚集在一起的人们也从来不会那么团结一致。这既是我们回首过去时应当注意的,也是我们创造未来时应当铭记的。

:其实这篇最关键是想说日本人对于自身文化的一种矛盾心态,最近也在看一本相关的书,然而思路到一半卡壳了,所以索性扯个淡收尾,以后读完那本书再来修改罢了。

《斋藤家的核弹头》读后感(五):“三好学生”的反抗

一开始,刚拿到此书时,由于看到作者是一位名叫筱田节子的女性,便先入为主的认定这必定是部节奏缓慢、精于细节的作品,与众多日本女性作家笔下的世界无二。甚至于我还在想是否此书的红色封面上,那些跳动的弹头以及三个胖婴带给读者的第一感受会不会与作品风格太过不符,而造成阅读上的不畅。但当我一口气将小说读完后,真真的为其长嘘一口气了。好一个波澜起伏的故事,字里行间又跳动着冷峻的嘲讽。令人读后胸中火热,但又无处可泄,激情过后只剩下些对人的本性的苍茫的无奈感。也可以这样认为,小说中所营造出来的种种搞笑事情,其实都只是冷嘲热讽下的苦笑。

小说的故事可谓张合有度,而每个人物描绘得也同样精彩。

首先是故事的第一主角——斋藤总一郎。

总一郎在小说中的世界里是个极具代表性的典型人物。在日本发展成为一个“超管理型社会”之后,他可以说是最按章办事并且迅速成功的典型。当所有人的名字后面都要备注上等级时,他以他的努力使自己成为了“特A级市民”。所谓特A级市民,在小说中有所描述,那不仅仅是简单的分级,而是针对个人智力、体力、工作、家庭、品行等多重元素的综合评估结果。因此,总一郎身处那样一个时代,应该说是绝对成功的典型。这样的人要是放到学校这个环境里来比喻,那就是特级三好学生。

然而这样的评估,意义到底是什么呢?那些B、C、D甚至M级市民就真的要一级级低人一等,甘愿认定自己失败吗?

小说用一个残酷的故事试图解答这样一系列问题。从过程和结尾看,筱田节子基本做到为了,只是身为第一主角的总一郎,直到故事最终缓缓落下帷幕时,依旧丝毫不曾察觉。他的愤怒也好,不满也好,疯狂也好,无一例外终未超出社会灌输给他的规则框架。即使是当他发现自己早已被政府视为“弃民”,唯一可利用的价值只剩送到各种恶劣环境的地方做居住安全性实验时,他仍旧不曾对整个社会制度产生过一点点怀疑,对自己的特A级身份的荣誉感不曾有一点点动摇。因此,怒吼起来的总一郎也仍旧只是一头被关在笼子里的狮子。悲剧是从他骨子里生成的。

说完总一郎,应该说说另一位主角人物了,总一郎的妻子美和子——这位在故事中真正的从头到尾的“悲剧级”人物。从小说的梗概中不难看出,这个故事实际上就是个男人的故事,虽然在小说中美和子的情感弥漫在任何一个细节之中,但当故事梗概总结出来以后,却惊奇的发现,她的一切情绪在故事中皆是可有可无的,只是背景音乐,烘托着气氛而已。因此,我说美和子是悲剧的,不仅仅是因为她的命运——从未得到过自己想要的生活,而且现实郑重的告诉她一切都是绝不可能再后悔再走回头路的——而是说她在小说中本身就全然没有地位,仅仅是作者控制读者情绪的遥控器。由此怎能不为其叹息呢?

这就是小说中那个变态的世界。而身处变态的时代,只有变态才能称之为常态了。总一郎的父亲润一郎和儿子阿敬便是如此。虽然润一郎和阿敬,特别是润一郎,在小说中并未占有举足轻重的笔墨,但由于他们令人毛骨悚然的性格,却令人记忆深刻。润一郎,顽固、霸道、傲慢,摆着绝对权威、太上皇的架子。阿敬则是个崇拜着自己父亲,人生目标是做一个和父亲一样优秀的男人的小男孩,而他鹦鹉学舌式的行为,向妹妹们发号施令的样子,无不令人觉得可笑又可悲。甚至于身为母亲的美和子都说过,阿敬就像个白痴。然而阿敬却越来越自满于自己给自己所编造出来的生活状态,以及与人接触的方式,毫不感到异样。

他们在小说中的确没有重头戏,几乎就像两个小丑,只是走个串场,但他们在笔者眼里却起了举足轻重的作用。总一郎的个人性格在前文已经做了些许分析。但小说只是叙述了总一郎几个月中发生的故事,并没有介绍任何前史,也同样没有后续。看起来总一郎有些许单薄,作者则正是巧妙的利用润一郎和阿敬这两个角色,寥寥几笔之下将总一郎这个形象给画圆了。

正如前文所述,身为整个社会评判出的“特A级市民”,总一郎从小就肯定是个“严于律己”的好孩子。每个上小学的小男孩都会崇拜自己的父亲,这是毋庸置疑的,总一郎能成为今天这个样子,可以肯定的是润一郎为其做出的榜样,以及对其的教育。这一点在阿敬的日记中毫无遮掩的表现出来。由此推之,如果一切都没有发生,那么老迈的润一郎便将是将来的总一郎,上小学的阿敬便是上小学时代的总一郎。而当放大了总一郎的代表性,则会更轻易的看清小说中的世界,在这样的价值评判标准下,被绝对认可的人一生的成长历程无疑是可悲的——从“白痴”到自大到顽固。这怎能不称之为变态呢?

说到这里,总算可以抛弃人物,直视故事本身以及故事中的世界了。这是一个变态的世界,然而作者却并未用“外人”的眼光来看待它,也就是说作者仍旧用身在其中的视角来描述。因此在作品中没有大肆批判只有抱怨。由于读者是置之度外的,所以很轻易便能发现病态的症候之所在,然而故事中的人们,却只是在无力的抱怨,找不到愤怒对象的吼叫,一切看似凶猛的反抗全然是不治标不治本的儿戏。焦急的读者,很容易因此激起悲悯之心,而悲悯之后,便是反思。这样的纠结怎能不引起读者对自身价值评判的反思和怀疑呢?这就是作者高明之所在了。

再看看作者选取的这个故事。仅仅是在描写拆迁和钉子户是个世界性的矛盾体?仅仅是在反讽?这样的认识太过肤浅了。如果抽筋剥骨的看这个故事,其实主干仍旧是由“压抑”到“释放”再最终归于“无奈”的老套路。而小说中的主要矛盾——关于土地和家的争斗——更有其深刻隐喻。从故事主体中看这个隐喻,可以得出它的变化与发展,即:由土地到人工岛再到漂浮。

被放逐之后,斋藤一家便生活在海浪之上,终日起伏于潮汐之中,可以说是永不安稳了,同时他们也在向美国——另一片土地——而去。但曾经的安稳又如何?虽然脚踩真正的土地,却永不见阳光。孰优孰劣?很难说清了。

这就是筱田节子的隐喻。在作者笔下的这一切看似轰轰烈烈的挣扎,实际上从未冲出过真正的范例。也就是仍旧在两难的抉择中徘徊,从未能真正的解脱。

或许筱田节子真正的意旨是——只有人身处体系之内,无论他怎样试图挣扎,讽刺还是斗争,都是徒劳的。然而人永远不可能成为上帝,站在上空俯视全人类。因此,永远只是一场接连一场的悲剧。