《胡适读书与做人》是一本由胡适著作,国际文化出版公司出版的265图书,本书定价:32.00元,页数:2013-1,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●胡适先生的文章,读来能感到脉脉的温情与平和的教导。他的自由主义思想与鲁迅激进的思想相比更加符合君子之风。在我心中他是二十世纪最卓越的学者。先生之风,山高水长。

●胡适的很多论断分析得有理有据,逻辑思辨能力超强。这是学富五车,善于思考,善于怀疑的结果吧

●启蒙

●性之所近,力之所能

●胡适先生的文章适合时不时拿出来看看,道理虽然简单但常读常新

●之前囫囵吞枣阅读至半蛮横给了3分,阅之尾声,一座高大身影跃起!特别是读到胡先生谈及“我们的固有文化是否丰富”,详及不提。感慨读书是触摸另外的灵魂,一个人的思想功业是可以不朽的,灵魂的伟大无法用言语概述。隧起,改分,删评,洗澡,泡茶,收尾本书,开启沈从文家书。

●青年必读。

●适合做学术研究使用。属于作者个人观点的详解,未必适合当下、适合每一人。

《胡适读书与做人》读后感(一):新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表。

胡适对于教育的理念直到现在国人依然没有重视,同时在本书中对于学生罢课以体现爱国情怀的行为进行纠正,而国人关于日本的游行行为与学生游行罢课何其的相似,胡适说真正的爱国是把自己造成有用的器,为国献力才是真正的为国分忧,而空喊口号是无意义的,看此书不会有时间的割裂感,就像他在本时代所对当前现状而进行的分析,既简练又透彻,多读书确实应该是我们当下充实自己的捷径。

《胡适读书与做人》读后感(二):读书与做人

三、胡适父亲胡传

妻:初娶妻冯氏(婚后不久即“死于兵里”);次娶曹氏夫人(此妻娶于1865,死于1878,生有三子三女);冯顺弟(即胡适母,娶于1889,此时胡母17胡父47)

子:四子,三女。幼子胡适为冯顺弟所生

孙:胡祖望、胡素斐、胡思杜(为胡适一脉)

《胡适读书与做人》读后感(三):《胡适的读书与做人》启发性观点短评

这周读了《胡适的读书与做人》,里面收录的都是胡适提倡新教育新文学新思想所发表的演讲和评论。从中可以看出胡适为了推广白话文、推广民主与科学所做的努力。现把里面有启发意义的观点总结如下:

1、胡适先生提到新文学时讲“垃圾文学之所以还能在中国存在,正是因为现在还没有一种真有价值、真有生气、真可算作文学的新文学起来代替他们的位置”。

我向来反对“存在的即是合理的”这种观点,这个观点或许可用作反驳。

要推陈出新,一方面要破坏旧的入手,另一方面也不得不从建设新的入手。

2、胡适对于短片小说的定义:用最经济的文学手段,描写事实中最精彩的一段,或一方面,而能使人充分满意的文章。

3、孔子之后各种打着孔教名义的教条束缚,那么到底能不能算是孔子的错?

有没有错我觉得不能一概而论,但是文中的论证方法有大问题,逻辑不能成立。

4、胡适经常谈读书,为什么读书,理由很多都是常见的理由,但是有一条还是很新鲜的:读书是为了度更多更好的书,广读书也是为了更好的读一本书。

5、读书还是要能在需要的时候用上,要不然岂不是白学了。

6、胡适讲他回国后所见的第一个怪状就是“时间不值钱”,时间不值钱自然生命不值钱,人命的不值钱真可算到了极点。

7、方法缺乏:迷信;谩骂无理的议论;用诗云子曰做依据议论;迷信一些空虚大话,认为高尚的目的,全不问这种观念的意义究竟为何。

8、杜威博士的“个人主义”:(一)假的个人主义——为我主义,只顾自私自利;(二)真的个人主义——个性主义;一要有独立的思想,二要对自己的思想信仰完全负责任。胡适加了一种个人主义——独善主义;不满意于现社会,却又无可奈何,只想跳出这个社会会寻求一种超出现社会的理想生活。

9、胡适先生说:个性于个人不过千分之一,而千分子九百九十九是社会的。

现在人都喜欢标榜个性,无论从衣着、饮食、生活习惯、思想,都觉得自己独一无二,是新时尚代表,其实只要稍微思考一下,这种自信立马就没了。所谓的新时尚其实不过是别人灌输给你的,所谓最新的款式发型其实只不过是跟风而已。

10、胡适不赞成学生罢课去闹运动。认为群众运动总是不能持久,所谓的群众运动都只是大问题刺激起来的一种感情上的反应,感情的冲动是没有持久性的。国家纷扰、外界的刺激,只应该增加你求学的热心和兴趣,而不只是引诱你跟着大家去呐喊,呐喊是解决不了问题的,救不了国家。唯有真才实学才能解决真正的问题。

11、名教:迷信文字及与名字相关的东西有奇效。以至于“名”“分”都是名教的范畴。

12、信仰本身必须建筑在稳固的基础之上,不可站在散沙之上,如果信仰的根基不稳固,一旦根基动摇,信仰也就完了。

13、信心只是敢于肯定一个不可知的将来的勇气。

14、社会组织平民化了,同时也因为没有中坚的主力,所以缺乏领袖,又不容易组织,弄成了一个一盘散沙的国家。有因为社会没有重心,所以一切风气都起源于最下层而不是出于最优秀的分子。

15、自己一直以来正确的观念其实只是在自己还没有辨别能力的时候别人塞进你的脑袋的,并不是批判性的接受的,所以想当然的正确并不是真的正确。

16、社会普遍缺乏容忍与自由,我们常常会有看不惯某种现象的时候,大部分时候我们给了异类者太多的舆论压力,有时我们对大众的异类表达一点点理解和宽容觉得对别人开了天恩啦,其实在异类人眼里,另一部分的行为才是异类,是他们在包容和忍耐我们,所以并不存在真正的恩惠,大家都只是生活在相互理解、宽容和忍耐中。正如上一点所说的,你所谓的判断能力可能只是你先入为主的一种偏见,你认为显而易见是错误的东西并不一定就是错的,只有当你对一个东西、一种思想、一套体系有很深入的了解之后你才能真正的批判,如果一点都不了解就开始发笼统的陈词滥调,那还是免开尊口。

《胡适读书与做人》读后感(四):真正的大家

胡适

著有:《中国哲学史大纲》《尝试集》《胡适文存》《白话文学史》

读完对于他的整体感受 文学家不足以形容胡适 更是一位思想家

温厚 包容

某些地方读起来有醍醐灌顶之感

书里面选取篇目按照年代 有些内容有年代限制 但是更体现思辨精神 便于了解思想的脉络

胡适的思想 对于现在的窝来说 最大的好处是 读了之后 发现他提出问题 又有解决方案

P42 《一个最低限度的国学书目》 死工夫固是重要,但究竟不是初学的门径。对初学人说法,须先引起他的真兴趣,他然后肯下死工夫。

P62 《官场现形记 序》 读这一篇:其实胡适也是可以讥讽的,但他终究点到为止,有一种厚道之感。。。最后两段,也举出一些优点,体现了胡适的温厚;谦虚。

P71《为什么读书(1930年)》 “读外国书要读到有乐而无苦,能做到这地步,书中便有无穷乐趣。”

P76《九年的家乡教育(节选)》 从幼年时娓娓道来,淡淡的笔触,却是真情流露,有几句似是浅浅带出境遇,却直让人几欲落泪;之后叙述事件,有条有理,有很真切,真实又亲切,太喜欢这篇了!

P131《归国杂感(1918年)》 :我们中国人学英文,和英国、美国的小孩子学英文是两样的。我们学西洋文学,不单是要认得几个洋字,会说几句洋话,我们的目的在于输入西洋的学术思想。。。

我回中国所见的怪现状,最普通的是“时间不值钱”。。

P217 《赠与今年的大学毕业生(1932年)》 1、总得时时寻一两个值得研究的问题!2、总得多发展一点非职业的兴趣。3、你总得有一点信心。

朋友们,在你最悲观最失望的时候,那正是你必须鼓起坚强的信心的时候。你要深信:天下没有白费的努力。成功不必在我,而功力必不唐捐。

P222 《信心与反省(1934)》 创造是一个最误人的名词,其实创造知识模仿到十足时的一点点新花样。。。我们不要被新名词骗了。新名词的模仿就是旧名词的“学”字。。。工具用的熟了,方法练的细密了,有天才的人自然会“熟能生巧”,这一点工夫到时的奇巧新花样就叫做创造。凡不肯模仿,就是不肯学人的长处。不肯学如何能创造?

P257 《容忍与自由(1959)》 此篇甚是可以读出前面对于胡适的感觉,恰恰证明了他的温厚、包容、宽容。

提出问题 又能提出如何解决问题 有条有理有据 有实操性 真正的大家

哲学方面的思辨 三不朽 等等 宏大的人生观和宇宙观 大我 小我 值得一读再读。

一些摘抄见纸质笔记。

6.30

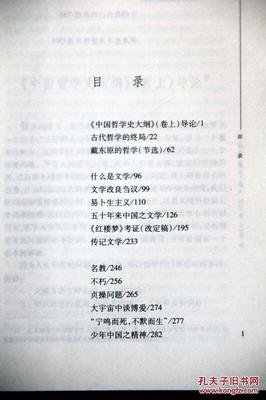

目录 重读篇目时参考《胡适读书与做人》读后感(五):人生如梦,何不轰轰烈烈 | 白话文推行第一人 大学问家胡适的3个态度

一提到胡适,大多数人都会想到他作为白话文倡导先锋的地位。而因为提倡白话文,胡适遇到过很多打击和嘲讽。有次在北大讲课时,他赞扬白话文的优点。一些学生产生抵触情绪,讽刺他说“白话文打电报字多费钱”。

原来这话是有来头的:同在北大任教的大学者黄侃,曾刻薄地在课堂批判胡适:“如胡适的太太死了,他的家人电报必云:‘你的太太死了!赶快回来啊!’长达11字,而用文言则仅需‘妻丧速归’4字,电报费可省多半。”现在学生借此发难,天性和善的胡适于是就因势利导举了个例子,提议大家用文言文代他拟份电报,帮他婉拒一份就职邀请。结果一刻钟过后,学生中用字最少的电文内容是:“才疏学浅,恐难胜任,不堪从命。”

胡适点评说,虽然12字的电文确实简练,但他自己的白话电文却仅用了5个字:“干不了,谢谢!”“干不了”本身就已经含有“才疏学浅,恐难胜任”之意,最后两个字“谢谢”既能表达感谢之意,又暗示了拒绝的态度。显然白话文的电报在“省钱”方面更胜一筹。而是否精炼,也不足以判定文言文和白话文孰优孰劣。

还有一次,胡适在会议上慷慨陈词,呼吁抗日救国。会上一位学者赋诗暗讽他又做演讲。胡适当即写了首白话打油诗回应:“哪有猫儿不叫春?哪有蝉儿不鸣夏?哪有蛤蟆不夜鸣?哪有先生不说话?”这则生动风趣的打油诗后来被报纸刊载,据说连蒋介石看了都忍俊不禁。

其实这样大力倡导雅俗共赏的白话文,与胡适对民间文学的态度,以及他本人所秉持的平和中立的治学方法,始终是一脉相承的。对于民间文学,他说:“庙堂的文学固可以研究,但草野的文学也应该研究。”而对于国故经典的整理挖掘,他更是自有一套方法论。

一、治学态度:勤谨和缓

因为日本捐赠防疫物品上的标语,一句“岂曰无衣,与子同裳”,国人的目光纷纷转到了老祖宗流传下来的文学经典之一——《诗经》上。胡适对《诗经》的看法有如下几点,足见其追根究底的学者精神:

1. 《诗经》不是一部经典,也不是圣经,并不神圣。2. 孔子并没有删《诗》,“诗三百篇”本是一个成语。3. 《诗经》不是一个时代辑成的,而是被慢慢收集起来的。4. 对于《诗经》的解释和研究是一代比一代进步的。他号召自己那代人彻底改革旧有的研究,用“新的眼光,好的方法,多的材料,去大胆地细心地研究”《诗经》,超越前人的成就。

不仅是号召,胡适还提出了两条具体的研究道路:一是训诂,一是解题。关于训诂,他举了很多自己对于《诗经》中用字的研究,推翻一些错误的解释,找出更加合理的说法。而关于解题,他反对那些往文王先圣身上硬套的过度解读,认为情感真挚的诗句是诗人心有所感的自然表现。

最后,他总结道:“你要懂得《诗经》的文字和文法,必须要用归纳比较的方法。你要懂得三百篇中每一首的题旨,必须撇开一切《毛传》《郑笺》《朱注》等等,自己去细细涵咏原文。但你必须多备一些参考比较的材料:你必须多研究民俗学、社会学、文学、史学。你的比较材料越多,你就会觉得《诗经》越有趣味了。”这就又回到他所谓“为读书而读书”“先致知而后读书”的观念上来了。

胡适对于治学方法的主张是“勤谨和缓”。这四个字,原本被奉为做官秘诀,胡适却把它“看作做人、做事、做学问的秘诀”。勤,就是不偷懒。谨,就是谨慎。和,就是要虚心平和。最后一个“缓”,却是做到前面三个字的必备前提。缓就是不要忙着轻易下一个结论。“悬而不断,并不是叫你搁下来不管,是要你勤,要你谨,要你和。……要等着找到了充分的证据,然后根据事实来下判断。”胡适自己就是这四法的坚定践行者,比如他对曹雪芹生卒年月的考证,就是经历了一个几次三番,不断破立的过程。

二、政治态度:容忍与自由

“思想的转变是在思想自由言论自由的条件之下个人不断的努力的产儿,个人没有自由,思想又何从转变,社会又何从进步,革命又何从成功?”(胡适《个人自由与社会进步——再谈五四运动》,原载1935年5月12日《独立评论》第150号)为了呼应美国开国前期的名言“不自由,毋宁死”(Give meliberty,or give me death),胡适引用范仲淹的话——“宁鸣而死,不默而生”(《灵乌赋》)。这句话比“不自由,毋宁死”还要早740年。范文正自喻报忧不报喜,招人憎恶的乌鸦,表达自己“忧于未形,恐于未炽”的政治态度。

但是,胡适也强调在追求言论自由的同时,也应有容人之量。他称赞孙中山是个“爱自由爱独立的理想主义者”,改组国民党时能容纳异己,理想同五四运动方向一致。而在自己所提倡的白话文方面,他极不赞同陈独秀所谓“以吾辈所主张者为绝对之是”的武断表态。胡适认为,一切不容忍的根在于“我不会错”的心理,“我的意见就是‘正义’,反对我的人当然都是‘邪说’了。”随着年龄增长,他越来越感到“容忍比自由还更重要”,“我们若想别人容忍谅解我们的见解,我们必须先养成能够容忍谅解别人的见解的度量”。

三、人生态度:做轰轰烈烈的梦

某人来信谈论人生有何意义,胡适回复说:“生命本没有意义,你要能给它什么意义,它就有什么意义。与其终日冥想人生有何意义,不如试用此生做点有意义的事。”他还引用王安石的一首诗《梦》来说明自己的人生观:“知世如梦无所求,无所求心普空寂。还似梦中随梦境,成就河沙梦功德。”前两句正如胡适所言,有佛法的味道,“认得人生如梦,故无所求。”然而后两句笔锋一转,王安石指出,既然人生如梦,又何尝不能随梦境而为,在梦中修行功德,有所成就呢?

胡适总结说:“人生固然不过一梦,但一生只有这一场做梦的机会,岂可不努力做一个轰轰烈烈像个样子的梦?岂可糊糊涂涂懵懵懂懂混过这几十年吗?”虽然王安石的政治抱负最后并未能成功地施展,但是他的变革思想和诗文均被后世所记。

胡适在谈及自己治学方法时也一再强调贵在多疑,和王安石这种独立思考和怀疑批判的精神也算是遥相呼应吧。这些思考和批判同时引出了大师对于做人的态度:自由追随本心,努力不懈,即使做梦也要做得轰轰烈烈。

胡适一辈子都乐在求知和学术研究之中。“我认为最值得与年轻人谈的便是知识的快乐。”他自述从小就认为:“人生的快乐,就是知识的快乐,做研究的快乐,找真理的快乐,求证据的快乐。”虽然知识无涯,人生有限,但在求知欲和求知方法中,却寻得到极大的乐趣。

他还在62岁时的一次演讲中谦逊地说道:“虽则我现在头发都白了,还是无所专长,一无所成。可是我一生很快乐,因为我没有依社会需要的标准去学时髦,我服从了自己的个性,根据个人的兴趣所在去做,到现在虽然一无所成,但是我生活得很快乐。”胡适本人曾在民国时期考取官费留美。为不辜负家族厚望,为帮助中国振兴实业,他并没有选择文哲政法之类“没用”的学科,而是勉强选择了农科。

一个学期结束了,功课还不错,但在第二年,一次花了两个半小时分辨苹果种类的实习课,令他开始反思自己的选择。

最终,他放弃已经学了一年半的功课,牺牲了两年的学费,改学文科,也即那些“没用”的哲学、政治、经济、文学。还在没回国以前,他就已经开始与朋友们讨论文学问题,引发了中国的文学革命运动,提倡白话,并用白话撰文、做教育。而所有这些,才是他当时真正的兴趣所在,也是他后来对于国家最大的贡献。

因此他也用“过来人”的经历劝勉年轻人,不要问别人要你学什么,而是要问“自己性情所近,能力所能做”什么。“这个标准很重要,社会需要的标准是次要的。”他向来强调一种特殊的“个人主义”:想要对社会有用,必须先把自己铸造成器,至今值得青年们借鉴。

相关阅读:

从实体书到电子书,我们越来越浅薄了吗?

信息过剩时代,还有必要读书吗?

你偷懒没读的书,可能成就了别人的一生

「工具极简主义」推荐两只自用款读书app

【建议收藏】金句迭出| 作家谈读书

读书,是门槛最低的高贵之举

一位80后老阿姨的阅读琐忆

原来“开卷有益”这个词是古代一位皇帝说的……

▼扫描关注,共同进步▼

喜欢读书的还可以加入我们的读书群: (如果二维码过期可在后台私信索要)